三年级国学教案

- 格式:docx

- 大小:37.20 KB

- 文档页数:3

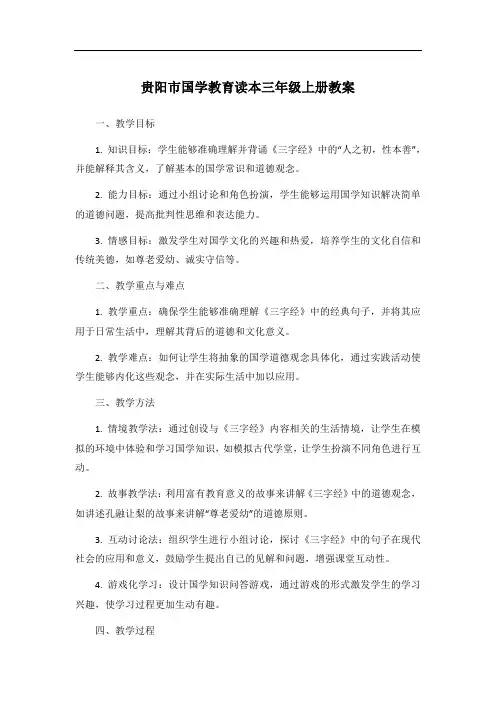

贵阳市国学教育读本三年级上册教案 一、教学目标 1. 知识目标:学生能够准确理解并背诵《三字经》中的“人之初,性本善”,并能解释其含义,了解基本的国学常识和道德观念。

2. 能力目标:通过小组讨论和角色扮演,学生能够运用国学知识解决简单的道德问题,提高批判性思维和表达能力。

3. 情感目标:激发学生对国学文化的兴趣和热爱,培养学生的文化自信和传统美德,如尊老爱幼、诚实守信等。

二、教学重点与难点 1. 教学重点:确保学生能够准确理解《三字经》中的经典句子,并将其应用于日常生活中,理解其背后的道德和文化意义。

2. 教学难点:如何让学生将抽象的国学道德观念具体化,通过实践活动使学生能够内化这些观念,并在实际生活中加以应用。

三、教学方法 1. 情境教学法:通过创设与《三字经》内容相关的生活情境,让学生在模拟的环境中体验和学习国学知识,如模拟古代学堂,让学生扮演不同角色进行互动。

2. 故事教学法:利用富有教育意义的故事来讲解《三字经》中的道德观念,如讲述孔融让梨的故事来讲解“尊老爱幼”的道德原则。

3. 互动讨论法:组织学生进行小组讨论,探讨《三字经》中的句子在现代社会的应用和意义,鼓励学生提出自己的见解和问题,增强课堂互动性。

4. 游戏化学习:设计国学知识问答游戏,通过游戏的形式激发学生的学习兴趣,使学习过程更加生动有趣。

四、教学过程 1. 导入部分 “同学们,今天我们要开启一场奇妙的国学之旅!在开始之前,老师先给大家讲一个有趣的小故事。很久很久以前,有一位叫孔融的小朋友,他才四岁就懂得谦让的美德。有一天,家里来了客人,桌上摆满了香甜的梨子。孔融主动挑了最小的梨子,把大的让给哥哥们。客人们都夸他是个懂事的好孩子。这就是著名的‘孔融让梨’的故事。你们觉得孔融做得对吗?为什么?”

通过这个生动的故事,学生们对国学经典产生了浓厚的兴趣。老师适时引入:“其实,在我们的国学经典《三字经》中,就有许多这样富有教育意义的小故事。今天,我们就一起来学习《三字经》,感受古人的智慧。”

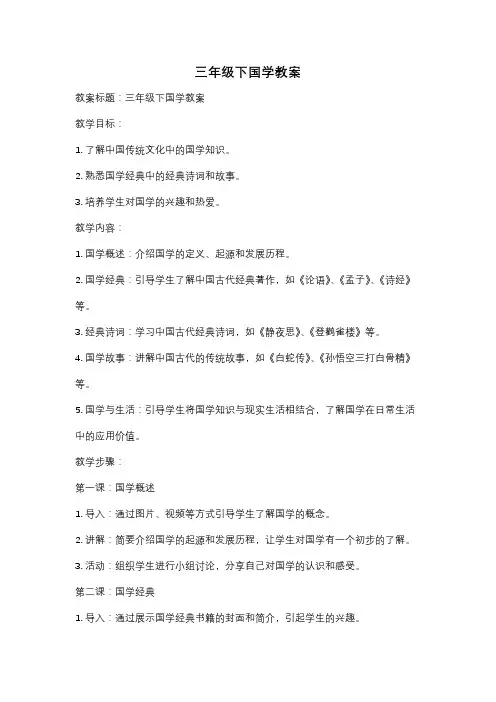

三年级下国学教案教案标题:三年级下国学教案教学目标:1. 了解中国传统文化中的国学知识。

2. 熟悉国学经典中的经典诗词和故事。

3. 培养学生对国学的兴趣和热爱。

教学内容:1. 国学概述:介绍国学的定义、起源和发展历程。

2. 国学经典:引导学生了解中国古代经典著作,如《论语》、《孟子》、《诗经》等。

3. 经典诗词:学习中国古代经典诗词,如《静夜思》、《登鹳雀楼》等。

4. 国学故事:讲解中国古代的传统故事,如《白蛇传》、《孙悟空三打白骨精》等。

5. 国学与生活:引导学生将国学知识与现实生活相结合,了解国学在日常生活中的应用价值。

教学步骤:第一课:国学概述1. 导入:通过图片、视频等方式引导学生了解国学的概念。

2. 讲解:简要介绍国学的起源和发展历程,让学生对国学有一个初步的了解。

3. 活动:组织学生进行小组讨论,分享自己对国学的认识和感受。

第二课:国学经典1. 导入:通过展示国学经典书籍的封面和简介,引起学生的兴趣。

2. 学习:选择几本国学经典,让学生阅读其中的一段内容,并进行解读和讨论。

3. 活动:组织学生进行角色扮演,模拟经典中的人物对话,加深对国学经典的理解。

第三课:经典诗词1. 导入:播放一段古代诗词朗诵的视频,激发学生对诗词的兴趣。

2. 学习:选择几首经典诗词,让学生逐句解读,并学习背诵其中的一首。

3. 活动:组织学生进行朗诵比赛,展示他们的诗词功底。

第四课:国学故事1. 导入:通过图片或简短的故事片段引入国学故事的学习。

2. 讲解:讲解一个国学故事的背景和主要情节,引导学生思考其中的道理和价值观。

3. 活动:组织学生进行小组讨论,分享自己对国学故事的理解和感悟。

第五课:国学与生活1. 导入:通过图片或实例展示国学在生活中的应用。

2. 学习:选择一个具体的例子,让学生了解国学在其中的体现和作用。

3. 活动:组织学生进行小组讨论,分享自己对国学与生活的思考和体验。

教学评估:1. 课堂讨论和小组活动中的表现和参与度。

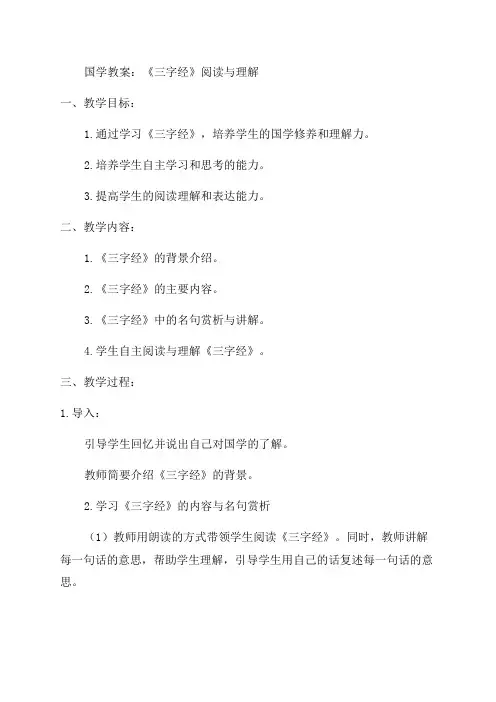

国学教案:《三字经》阅读与理解一、教学目标:1.通过学习《三字经》,培养学生的国学修养和理解力。

2.培养学生自主学习和思考的能力。

3.提高学生的阅读理解和表达能力。

二、教学内容:1.《三字经》的背景介绍。

2.《三字经》的主要内容。

3.《三字经》中的名句赏析与讲解。

4.学生自主阅读与理解《三字经》。

三、教学过程:1.导入:引导学生回忆并说出自己对国学的了解。

教师简要介绍《三字经》的背景。

2.学习《三字经》的内容与名句赏析(1)教师用朗读的方式带领学生阅读《三字经》。

同时,教师讲解每一句话的意思,帮助学生理解,引导学生用自己的话复述每一句话的意思。

(例如:“人之初,性本善。

”教师解释为:每个人刚出生时都是好的,善良的。

”)(2)引导学生讨论《三字经》中的名句,分析其意义,及时解答学生的疑问。

3.学生进行自主阅读与理解(1)学生自主阅读《三字经》,并用自己的话概括和总结每一个篇章的意思。

(2)学生分组进行讨论,互相交流自己的理解和感受,并受到教师的指导和鼓励。

4.结束与展示学生进行小组展示,每个小组选择一段《三字经》进行朗读和解读,其他组进行点评。

四、教学评价与反思:1.通过学习《三字经》,学生对国学有了更深入的了解,提高了自己的国学修养和文化素养。

2.学生通过自主阅读和理解,培养了自学与自我思考的能力,提高了阅读理解和表达能力。

3.教学中注重思想性和趣味性的结合,在保证学生学习效果的同时,也激发了学生的学习兴趣和主动性。

4.教师要及时发现学生的问题和困惑,进行有效引导和指导,帮助学生克服难题。

此外,要对学生的学习情况进行及时评价和反思,不断完善教学方法和策略。

五、拓展延伸:1.学生可以通过翻阅更多的国学经典,如《弟子规》,《百家姓》,《千字文》等,进一步丰富自己的国学知识。

2.组织学生进行国学经典诗词朗诵比赛,增强学生对国学知识的学习兴趣和积极性。

3.在国学教育的基础上,引导学生了解传统文化的演变与发展,培养对传统文化的感情和审美能力。

年级:三年级课时:2课时教学目标:1. 让学生了解孔子及其教育思想。

2. 培养学生热爱国学、传承中华文化的意识。

3. 培养学生善于倾听、积极思考、乐于分享的能力。

教学重点:1. 了解孔子及其教育思想。

2. 学会倾听、思考、分享。

教学难点:1. 理解孔子教育思想的核心。

2. 将孔子教育思想与实际生活相结合。

教学过程:第一课时一、导入1. 教师出示孔子画像,引导学生观察并简单介绍孔子。

2. 提问:你们知道孔子是谁吗?他是做什么的?二、新课导入1. 教师讲述《孔子教育思想的故事》,让学生了解孔子的教育理念。

2. 讲述过程中,引导学生思考以下问题:(1)孔子为什么被称为“万世师表”?(2)孔子主张什么样的教育方法?(3)孔子的教育思想对我们有什么启示?三、课堂讨论1. 教师引导学生分组讨论,分享对孔子教育思想的理解。

2. 各组代表发言,教师进行点评和总结。

四、拓展延伸1. 教师带领学生一起朗读《论语》中的一段经典语录,让学生感受孔子的教育智慧。

2. 学生根据所学内容,结合自己的生活实际,谈谈如何将孔子教育思想运用到实际生活中。

第二课时一、复习导入1. 教师提问:上节课我们学习了孔子的教育思想,谁能分享一下?2. 学生回答,教师进行点评。

二、深入学习1. 教师引导学生进一步了解孔子的教育思想,如“有教无类”、“因材施教”、“温故而知新”等。

2. 讲述过程中,结合实例,让学生更好地理解孔子的教育思想。

三、实践运用1. 教师组织学生进行角色扮演,模拟孔子教学场景,让学生亲身体验孔子的教育方法。

2. 学生分享自己的感受,教师进行点评和总结。

四、总结1. 教师总结本节课的学习内容,强调孔子教育思想的重要性。

2. 布置作业:学生课后阅读《论语》中的一段经典语录,并撰写心得体会。

教学反思:本节课通过讲述孔子教育思想的故事,让学生了解了孔子的教育理念,培养了学生的爱国情怀和传承中华文化的意识。

在教学过程中,注重引导学生积极思考、乐于分享,提高学生的综合素质。

1、《礼》教学设计一、教学目标:1、正确流利地朗读课文,感受文言文的语感,体会孔子对“礼”的态度。

2、能结合教师的讲解和课文注释简单理解词句的意思,熟悉孔子对于“礼”的态度。

3、简单了解古代射礼及其表现君子风范的裨,并能说出身边、学校、家庭生活中的几种礼。

二、教学重难点:1、熟练朗读和背诵课文。

2、感受文言文的语感,认识礼的重要性。

三、教法学法:朗读法四、教学课时:一课时五、教学过程:(一)经典引入:教师讲《古代射礼》的故事。

(二)范读,带读《礼》:老师先范读一遍课文,学生听课件音频。

(三)内容感悟。

1、师读一段,讲解一段。

2、学生一起说文意。

(四)朗读。

1、分组读2、老师读上句学生对下句。

3、多种形式朗读,争取当堂课背诵。

1(五)练习实践。

文后“神奇汉字”、“日积月累”、说一说”。

2、《乐》教学设计一、教学目标:1、正确流利地朗读课文,体会孔子对“乐”的评价。

2、能结合教师的讲解和课文注释初步理解课文内容,能说出孔子对《韶》《武》的不同评价及其原因。

3、能举出生活中与乐相关的例子。

二、教学重难点:1、通过朗读课文体会孔子对音乐的态度。

2、能说出孔子对《韶》《武》的不同评价及其原因。

三、教法学法:朗读法四、教学课时:一课时五、教学过程:(一)经典引入:教师讲《韶》与《武》的故事。

(二)范读,带读《乐》:老师先范读一遍课文,学生听课件音频。

(三)内容感悟。

1、师读一段,讲解一段。

2、学生一起说文意。

(四)朗读。

1、分组读22、老师读上句学生对下句。

3、多种形式朗读,争取当堂课背诵。

(五)练习实践。

文后“神奇汉字”、“日积月累”、说一说”。

3、《为政以德》教学设计一、教学目标:1、正确流利地朗读课文,通过反复诵读加强对“为政以德”的理解。

2、能结合教师的讲解和课文注释,初步理解课文内容,知道孔子“以德治国”的思想,了解孔子对于“德”“礼”“刑”在为政中作用的看法。

3、知道北辰就是北极星,能举出至少一个以德治国的君主的例子。

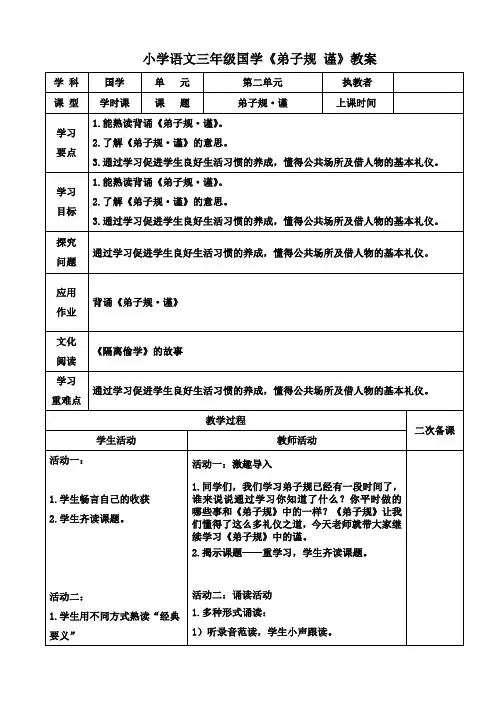

第一课:《弟子规》教学目标:1.熟悉《弟子规》的内容。

2.理解《弟子规》的精神内涵。

3.培养学生良好的行为习惯。

教学准备:1.《弟子规》的教材。

2.大字报、课件、声音素材。

教学步骤:引入活动:教师播放一段与《弟子规》相关的视频或音频,激发学生对《弟子规》的兴趣,并提问:“你们听说过《弟子规》吗?它是关于什么的?”导入知识:教师向学生简要介绍《弟子规》的背景和内容,重点介绍其中的一些关键词汇,例如“父慈、母爱、兄友、弟恭、夫妻和、父子双亲敬、臣妾君臣敬、朝朝问好、夜夜问安等”。

学习活动:1.学生分组阅读《弟子规》,每组负责阅读一段,然后进行小组讨论,总结出这一段的精神内涵。

2.学生逐段背诵《弟子规》,并进行适当的角色扮演,模拟其中的情境。

3.学生用自己理解的方式进行《弟子规》的创作,可以是绘画、写作或其他形式。

总结归纳:教师引导学生对所学内容进行总结和归纳,鼓励他们发表思考和感受。

拓展活动:1.学生进行竞赛,“谁能背诵最多《弟子规》中的章节”。

2.学生有选择地演绎《弟子规》中的故事,可以进行小小说的创作或戏剧表演。

课堂反思:教师进行课堂反思,回顾本课的教学过程,总结出哪些值得改进的地方。

第二课:《百家姓》教学目标:1.熟悉《百家姓》的内容。

2.掌握《百家姓》的基本知识。

3.培养学生对中华文化的兴趣和理解。

教学准备:1.《百家姓》的教材。

2.大字报、课件、声音素材。

教学步骤:引入活动:教师向学生展示《百家姓》的全文或其中的一部分,并提问:“你们认识这些字吗?你们知道这是在讲什么吗?”导入知识:教师向学生简要介绍《百家姓》的内容和由来,并重点介绍其中的一些常见的姓氏。

学习活动:1.学生一起念诵《百家姓》中的姓氏,教师指导学生正确发音,并给出相应的释义。

2.学生进行小组合作,分别选择一个姓氏进行深入研究,了解该姓氏的起源、历史及相关文化背景,并用PPT或海报的形式展示出来。

3.学生进行《百家姓》的朗诵活动,每个学生选择一个或多个姓氏,利用想象力和创造力进行表演。

中华十德与国学三年级教案中华十德与国学三年级教案篇一:三年级国学教案三年级国学教案1、人之初教学目标:1.了解《三字经》相关背景,激发学习兴趣2.浅显讲解中国古代哲学思想及思想家3.通过课程内容学习,理解习惯及环境对一个人的成长的影响,学习的重要性,学习贵在专一和坚持。

教学重点:激发学习兴趣,解答为什么要学习国学,国学学什么,学了对生活会有什么影教学难点:中国古代哲学思想对人性的理解。

启发大家思考如何评判哲学思想,如果辩证的看待问题教具准备:三字经有关材料教学过程:一、导入《三字经》是古代小朋友上学的第一本书,是一本启蒙读物。

他一共有1000多个字,但是包含了很多的内容,也有很多有意思的故事。

三字经作为小朋友上学学的第一门课程,学了它,我们就能知道怎么做个好孩子,天上都有什么东西,为什么我们会有辈分,中国最长的河是那条河,在我们没出生以前中国发生了什么事,我们从今天开始也要学习它,通过它我们将会了解很多的东西。

这本《三字经》会回答我们。

接下来,我们来一起学习一下,它是怎么回答我们的二、诵读新句子:请一个学生上台领读,大家一起诵读三、讲解句子,阐释概念:1、人之初,性本善:“初”在这里就是“刚出生的时候”,“性”就是“品性、品格、德行”这句意思是:世界上的每一个人在刚出生的时候都是好的,善良的。

[讨论:大家同意这个说法吗,根据同学的回答,进一步启发思考]教师小结:引出,同样的父母,一样的家庭环境,即使是亲兄弟,在天性上也有着极大的差距,如果是天性是先天决定,无法改变,人人一样,那为什么会有这些不同呢,我们的祖先难当没有发现这个现象吗,接下我们,我们看看三字经是如何解释这个现象的2、性相近,习相远。

“近”接近,类似;“习”习染,长期在某种环境下养成的习惯; 这句的意思是:本性本来差别不大,但是因为后天受到环境的影响,人和人之间的差距就变得越来越大了。

3、教之道,贵以专。

“教”教育,学习;“贵”重要的,好的方面;“专”专一,这句地意思是:做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事4、讲解养不教父之过教不严师之惰 1)提问,我们人生的第一个老师一般是谁,父亲应该对教育孩子负什么责任,在孩子的成长之中,父亲起了一个什么样的作用呢, 讲了岳飞教育儿子的故事教育当然是父母的职责,但是人终究要走进社会,要离开父母,进入学校去接受更完备的教育。

中华诵国学经典诵读(三年级上册)教案甲马营镇实验小学中华诵国学经典诵读教案(三年级上册)学期计划一、教材分析国学经典文章内涵丰富,语言精练,句式齐整,富有韵律,易于诵记,名篇佳作篇目繁多,美不胜收。

让学生从小诵读古文,不仅能拓展他们的知识面,培养对文学的兴趣爱好,培养学生的语感,打下扎实的文学功底,提高学生的人文素养,还能激发学生的爱国主义情感,陶冶他们的情操和审美情趣,全面提高整体素质。

我们的学生正处于记忆的黄金时期,也是学习语言、积累文化的最佳时期。

因此,吟诵古文活动对于他们今后的治学修身、熏陶性灵、引导价值判断、提升审美品味以及培养语文能力,塑造少年儿童的灵魂,增强民族的自豪感和民族凝聚力,更具有无与伦比的作用。

二、教学目的1、培养同学的读书兴趣,提升了语文能力。

在吟诵表演中让学生更加感受到祖国语言的博大精深。

学生从中感受到历史、地理、天文、常识、艺术知识的丰富,激发学习、读书的兴趣,逐步使学生能出口成章、引经据典,提升学生的语文能力。

2、了解中华传统文化经典,接受人文精神熏陶。

中华国学经典即是中华文化中最优秀、最精华、最有价值的典范性著作。

通过诵读活动帮助学生了解中华传统文化经典,接受传统文化和人文精神熏陶。

长远地默默地变化其气质。

3、加强学生思想道德建设。

通过“国学经典诵读”教育教给学生做人的道理,提高学生的自身修养;在学生心灵中不断地产生潜移默化的作用,渐渐地陶冶其性情,开启其智慧,让经典诵读为孩子的一生提供营养。

三、教学重点、难点分析1、熟读成诵:学生在教师的指导下,对国学读本的内容达到“认识字、发音准确、流利诵读,对其中大部分篇目能背诵”的目标。

2、教学相长:教师在引导学生主动学习的同时,自己也要广泛学习国学内容,不断提高国学素养,学生背诵的篇目教师先要进行研读,力争做到熟读成诵。

3、教研同步:将“国学经典诵读”作为一项研究课题,学校领导与教师要边实践、边研究、边总结、边交流,提高国学经典的教育效果,使教师和学生通过此活动在思想和知识能力上有所提升。

第3课:克己复礼(第一课时)一、教材内容:第3课:克己复礼二、教学目标:正确、流利地诵读课文,在朗读和背诵中体会文言文的语感、韵味。

三、教学重、难点:教学重点:正确、流利地诵读课文,在朗读和背诵中体会文言文的语感、韵味。

教学难点:正确、流利地诵读课文,在朗读和背诵中体会文言文的语感、韵味。

四、教学过程:(一)导入同学们,通过前两课的学习,我们知道该怎样“孝”了。

孔子除了告诉我们如何“孝”外,还有一个最重要的思想“仁”。

“仁”是孔子思想的核心,体现着孔子对人的理解与尊重。

“仁”是什么呢?让我们一起来学习第三课《克己复礼》(二)新授初读课文1.学生自由试读课文,注意读准字音。

2.谁愿意读一读,请读一读你最喜欢的一段。

(师评价)3.师带读,读出一字一句的韵律美。

4.指名读,相机正音。

第3课:克己复礼(第二课时)一、教材内容:第3课:克己复礼二、教学目标:能通过老师讲解和课文注释,理解各则的大意。

三、教学重、难点:教学重点:1.巩固朗读。

2.能通过老师讲解和课文注释,理解各则的大意。

教学难点:能通过老师讲解和课文注释,理解各则的大意。

四、教学过程:(一)复习导入1.巩固课文朗读。

师领读全文。

2.指导课文的押韵、停顿之处,再次领读课文。

6、孔子认为,怎样才能做到“克己复礼”呢?你能找到孔子的原话吗?请说一说孔子这一句话的意思。

(二)文意感知1.读了课文,让我们再一起来理解课文。

2.请学生自由读13页的译文,告诉老师,读了译文,你读懂了一些什么?3.对照译文说一说:什么是巧言令色?4.孔子认为什么是仁?(克己复礼)5.“克己复礼”是什么意思?(克制自己,使言行符合礼的规范。

)6.孔子认为,怎样才能做到“克己复礼”呢?你能找到孔子的原话吗?请说一说孔子这一句话的意思。

第3课:克己复礼(第三课时)一、教材内容:第3课:克己复礼二、教学目标:1.知道“巧言令色”“克己复礼”两个成语的意思,并能够准确运用。

2.对《论语》中的“仁”学思想的内容有初步了解,并在现实生活中本着仁爱之心,关心、爱护他人。

三年级下国学教案教案标题:三年级下国学教案教案目标:1. 了解中国传统文化的基本概念和核心价值观。

2. 掌握国学经典故事的基本内容和意义。

3. 培养学生对中国传统文化的兴趣和热爱。

教学重点:1. 了解中国传统文化的基本概念和核心价值观。

2. 掌握国学经典故事的基本内容和意义。

教学难点:1. 培养学生对中国传统文化的兴趣和热爱。

教学准备:1. 课件或教学素材:包括中国传统文化的图片、国学经典故事的相关图片或视频等。

2. 笔记本和铅笔。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾上一节课学习的内容,简要复习中国传统文化的基本概念和核心价值观。

二、新知讲解(15分钟)1. 通过图片或视频展示中国传统文化的典型代表,如孔子、孟子、《论语》等,向学生介绍中国传统文化的基本概念和核心价值观。

2. 选择一两个国学经典故事,如《孟子》中的《齐桓公》或《论语》中的《学而篇》,向学生讲解其基本内容和意义。

3. 鼓励学生积极参与讨论,提问学生对中国传统文化的理解和感受。

三、活动实践(20分钟)1. 分组活动:将学生分成小组,每个小组选择一个国学经典故事,通过小组讨论和合作,设计一个简单的表演或绘画作品,展示故事的主要情节和意义。

2. 学生展示:每个小组轮流展示他们的表演或绘画作品,并向全班介绍他们所选择的国学经典故事。

四、巩固与拓展(10分钟)1. 教师与学生一起总结今天的学习内容,强调中国传统文化的重要性和意义。

2. 提供一些额外的国学经典故事阅读材料,鼓励学生自主阅读并写下自己的感想和理解。

五、作业布置(5分钟)1. 布置作业:要求学生选择一个自己喜欢的国学经典故事,用自己的语言写一个简短的故事摘要,并附上自己对该故事的理解和感受。

2. 提醒学生按时完成作业,并鼓励他们积极参与国学经典故事的阅读和研究。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够初步了解中国传统文化的基本概念和核心价值观,掌握国学经典故事的基本内容和意义。

三年级国学教案1人之初教学目标:1•三年级国学教案趣2•三年级国学教案家3•通过课程内容学习,理解习惯及环境对一个人的成长的影响,学习的重要性,学习贵在专一和坚持。

教学重点:激发学习兴趣,解答为什么要学习国学,国学学什么,学了对生活会有什么影教学难点:中国古代哲学思想对人性的理解。

启发大家思考如何评判哲学思想,如果辩证的看待问题教具准备:三字经有关材料教学过程:一、导入《三字经》是古代小朋友上学的第一本书,是一本启蒙读物。

他一共有1000多个字,但是包含了很多的内容,也有很多有意思的故事。

三字经作为小朋友上学学的第一门课程,学了它,我们就能知道怎么做个好孩子,天上都有什么东西,为什么我们会有辈分,中国最长的河是那条河?在我们没出生以前中国发生了什么事?我们从今天开始也要学习它,通过它我们将会了解很多的东西。

这本《三字经》会回答我们。

接下来,我们来一起学习一下,它是怎么回答我们的二、诵读新句子:请一个学生上台领读,大家一起诵读三、讲解句子,阐释概念:1、人之初,性本善:“初”在这里就是“刚出生的时候”,“性”就是“品性、品格、德行”这句意思是:世界上的每一个人在刚出生的时候都是好的,善良的。

[讨论:大家同意这个说法吗?根据同学的回答,进一步启发思考]教师小结:引出,同样的父母,一样的家庭环境,即使是亲兄弟,在天性上也有着极大的差距,如果是天性是先天决定,无法改变,人人一样,那为什么会有这些不同呢?我们的祖先难当没有发现这个现象吗?接下我们,我们看看三字经是如何解释这个现象的2、性相近,习相远。

“近”接近,类似;“习”习染,长期在某种环境下养成的习惯;这句的意思是:本性本来差别不大,但是因为后天受到环境的影响,人和人之间的差距就变得越来越大了。

3、教之道,贵以专。

“教”教育,学习;“贵”重要的,好的方面;“专”专一,这句地意思是:做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事4、讲解养不教父之过教不严师之惰1)提问,我们人生的第一个老师一般是谁?父亲应该对教育孩子负什么责任?在孩子的成长之中,父亲起了一个什么样的作用呢?讲了岳飞教育儿子的故事教育当然是父母的职责,但是人终究要走进社会,要离开父母,进入学校去接受更完备的教育。

贵阳市国学教育读本教案三年级上册一、教学目标(1)让学生了解国学的基本概念,认识到国学的重要性。

(2)通过诵读经典国学篇章,提高学生的语言表达能力和记忆力。

(3)培养学生对传统文化的兴趣,增强民族自豪感。

(4)引导学生在日常生活中践行国学中的美德,如尊敬师长、诚实守信等。

二、教学重点与难点教学重点:让学生理解国学经典中的含义,感受传统文化的魅力。

教学难点:三年级学生理解能力有限,可能对一些古文中的字词和句子理解困难。

同时,如何让学生将国学中的道理运用到实际生活中也是一个难点。

三、教学方法(1)故事引入法:讲一些古代名人的故事,如孔子、孟子等,让学生了解他们的思想和行为,从而引出国学的主题。

(2)角色扮演法:让学生扮演古代的文人墨客,如李白、杜甫等,通过表演他们的诗词和故事,加深对国学的理解。

(3)诵读法:带领学生诵读国学经典篇章,让他们在诵读中感受语言的韵律和美感。

(4)多媒体教学法:利用图片、视频等多媒体资源,让学生更直观地了解国学内容。

四、教学过程(一)导入同学们,大家好!今天呀,老师要给大家讲一个超级有趣的国学小故事。

话说在很久很久以前,有一个叫孔融的小朋友。

孔融家里有五个哥哥和一个小弟弟。

有一天,家里吃梨。

大家都争着拿大的梨吃,只有孔融不慌不忙地拿了一个最小的梨。

爸爸看见了,就问孔融:“你为什么拿最小的梨呀?”孔融回答说:“我年纪小,应该拿小的梨,大的梨应该让给哥哥们。

”爸爸又问:“那弟弟比你小呀,你为什么不把小的梨让给弟弟呢?”孔融笑着说:“因为弟弟比我小,我是哥哥,应该照顾弟弟呀。

”这个故事呀,就叫做“孔融让梨”。

从这个故事里,我们可以看出孔融是一个非常懂礼貌、懂得谦让的好孩子。

那今天呢,我们就一起来学习国学,看看国学里还有哪些有趣的故事和道理。

(二)知识讲解同学们,现在老师手里拿着我们的贵阳市国学教育读本。

我们一起来看看里面都有什么好玩的内容吧。

首先呢,我们来看一幅图片。

(展示一幅古代学堂的图片)同学们,你们看,这是什么呀?对啦,这是古代的学堂。

(2022-2023学年度第二学期)国学教师: ______________年级: ______________声律启蒙(上篇)学情分析学生进入三年级,对于国学有了初步的印象。

中华传统文化浩如烟海,博大精深,国学是中华民族历经时间考验传承下来的经典,儿童经典诵读教育,其主旨就是要让儿童在最关键的幼年时段,通过诵读经典章。

小学生处于大脑发育最为迅速的年龄阶段,学习国学对小学生有着重要意义。

如健全人格,树立正确的人生观、世界观和价值观,受到中华传统文化的滋养,从而陶冶情操,开启心智,提升志趣,提高综合文化素质,激发爱国情感,培养民族气节。

第一单元本单元由“东、冬、江、支、微”5个音韵组成5篇课文,介绍5个音韵的对对和押韵常识。

上去入声为仄韵,东西南字是平声。

平对仄,仄对平。

有无对虚实,平仄对仄平。

第一单元第1课东一、教学内容:云对雨,雪对风,晚照对晴空;来鸿对去燕,宿燕对鸣虫;二、教学目标:1. 能比较娴熟的诵读韵文;2. 体会中国优秀传统文化的韵律美三、教学重点:能背诵韵文;四、教学过程:(一)激趣导入1. 故事导入:《夸父逐日》师:今日,我们又来学习一篇对韵歌,请大家看;2. 出示韵文:云对雨,雪对风,晚照对晴空;来鸿对去燕,宿燕对鸣虫;(二)讲授新课1. 读准字音:(1))师:对比音节,自己轻声读一读,试着把字音读准,哪个字读不准,就多读读;(2))假如你练好了,就读给同桌听,让伙伴帮你检查,是不是能正确读下来;(3))同学互读,后指名读:谁来读给大家听?(4))听完他们的朗读,让我们自己再来读一读,肯定要把字音都读准;2. 品读对韵:(1))师:孩子们,现在让我们都来看这一段对韵歌,里面藏着的对子可真不少,你能找出来吗?(PPT,大屏幕)同学生汇报:预设:云对雨雪对风晚照对晴空(2))指导朗读:师:来,咱们把前面这一部分连起来读一读;A、谁来试着读一读?B、讲授:这么简洁的对子,假如我们能读得更加干脆利落,会更好听,不信,你们试试看;(生自由读)C、指名读)仍有对子吗?来鸿对去燕,宿鸟对鸣师:能试着说说这是几言对吗?(3))指导朗读:这组对子,比起刚才字数多了,你认为我们该怎么读更好听呢?讲授:读起来不能那么干脆,但我们读起来,既要流畅,仍要让大家听出清楚的节奏;A、老师范读B、自己试试看C、谁想读?D、小嘴角翘起来,头摇起来美美的读,就更好听了,自己再试试看4.讲授韵脚朗读方法师:下面,让我们把目光再次落在大屏幕上,再把这几句对韵连起来再来读一读,你有什么发觉?5.朗诵读:用自己喜爱的方式来读一读6. 指导背诵1、师:孩子们,怎么样,读了这么多遍,我们能不能试着不看着屏幕诵读出来?自己试试看2、能背诵的站起来,不能的可以对比文字,和大家一起读;提示:嘴角翘起来,表情美起来,手儿可以拍起来;(三)作业(4)回家把今日学的韵文背给父母长辈听;板书设计:东第一单元第2课东一、教学内容:三尺剑,六钧弓,岭北对江东;人间清暑殿,天上广寒宫;二、教学目标:1. 能比较娴熟的诵读韵文;2. 体会中国优秀传统文化的韵律美教学重点:能娴熟的诵读背诵韵文;三、教学过程:(一)谈话导入师:小伴侣们,今日我们学一东的中间两句;三尺剑,六钧弓,岭北对江东;人间清暑殿,天上广寒宫;二、初步练读1、同学自由读读,不熟悉的字请举手问老师;2、跟着老师读;三、反复诵读1. 自由读2. 同桌读3. 男女生竞赛读4. 小组轮读5. 配乐读四、叙述故事《嫦娥奔月》五、配乐背诵六、作业回家把今日学的韵文背给父母长辈听;板书设计:冬第一单元第2课冬一、教学目标1. 引导同学诵读冬篇,懂得大意;2. 熟读诵读韵文,了解对子的相关特点,体会中国优秀传统文化的韵律美;3. 感受对子的妙趣横生,得到中国传统文化的有益熏陶,感受国学珍宝之魅力4 .通过朗读,提问明白大自然的相对的动植物;二、教学重难点1.指引同学懂得韵文大意,明白其中包蕴的典故;2.通过诵读,明白对子的相关特点,体会中国优秀传统文化的韵律美,感受国学珍宝之魅力三、教学过程(一)激兴导入1. 上课前,老师请一位同学背诵一首自己喜爱的唐诗2. 假如想学作诗,就要学一些简洁的音韵格律、平仄对仗,简洁来说就是对对子;然而在众多谈论音韵启蒙读物中,当属明末清初李渔的《笠翁对韵》和清初车万育的《声律启蒙》(二)明白《声律启蒙》《声律启蒙》是训练儿童应对,把握声韵格律的启蒙读物;按韵分编,包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对;从单字对到双字对,三字对、五字对、七字对到十一字对,声韵和谐,琅琅上口,从中得到语音、词汇、修辞的训练;从单字到多字的层层属对,读起来,如唱歌般;较之其它全用三言、四言句式更见韵味;出示韵文(三)品读对韵1. 读准字音自己轻声读一读,要求读准字音,字正腔圆指名朗读2. 品读对韵⑴找一找:韵文中每句的最终一个字,找出读音有什么共同之处?⑵生汇报押韵(韵脚是什么?)⑶男女声对读3. 朗朗诵读(1))发觉明白:对子不仅讲究押韵仍要求对仗,朗读时上联和下联你们有什么新发吗现?(2))上下联字数相同(单字对到双字对,三字对、五字对、七字对,对仗工整、平仄和谐有很强节奏感)(3))小组赛读(小组内合作争论沟通)小组汇报展现〔四〕入文赏析1. 一幅画就是一首诗,古人云;诗中有画画中有诗, 请你给这些图画协作适的对子2. 师生赏析(五)韵文典故1. 这里有几个人物故事,谁发觉了,你听过什么故事?谁给大家讲讲?(小组内交流)2. 小组讲故事《叶公好龙》、《冯妇打虎》师生补充;介绍回文联和叠字联指导朗读全班配乐诵唱板书设计:第一单元第2课冬声律启蒙(上篇)第一单元第3课江一、教学目标1. 继续了解对子的相关特点;2. 能明白国家历史;3. 通过朗读,能对国家的相关历史有所明白;4. 产生对对子的兴趣,培养学生热爱祖国的感情;二、教学过程:(一)教师有感情、有节奏、有韵味地范读;要求:1. 同学看教材仔细倾听,标记诞生字、新词、难点;2. 结合注释初步感知诵读内容;3. 体会教师诵读的节奏和韵律;(二)结合注释帮助同学懂得句的意思;1. 同学结合注释理解意思;2. 全班交流;3. 老师小结;(三)学生练读1. 学生认真跟读;2. 同学自读;(1)同学自读,教师巡视指导,帮忙朗读有困难的,准时发现学生朗读中出现的共性问题,随时加以指导;(2)同桌互读;相互评价优点与不足,通过练习加以订正;(3)同桌合作读,一人一句;3. 小组交流;4. 指名读5. 师生(四)知识链接:第11 页我会填(五)拓展活动:第12 页我会填(六)读故事《庄周活鲋》1. 默读,读出故事大意;2. 学生说故事大意,师生补充;(七)课外延伸1. 与同学讲讲,有关国家的事;2. 誊写三江;(八)作业声律启蒙(上篇)第一单元第4课支一、教学目标1. 诵读《四支》,达到熟读成诵;2. 故事导入,品读解意;3. 接受传统道德教育,感受为民着想,为民谋利的高尚品德;二、教学过程:(一)故事导入1. 师讲《公仪休拔葵去织》的故事;2. 你觉得公仪休做的对吗?为什么?(二)诵读,品读解意;老师有感情、有节奏、有韵味地范读;要求:1. 同学看教材仔细倾听,标记诞生字、新词、难点;2. 结合注释初步感知诵读内容;3. 体会教师诵读的节奏和韵律;(三)结合注释帮助同学懂得句子的意思;1. 同学结合注释理解意思;2. 全班交流;3. 老师小结;(四)学生练读1. 学生认真跟读;2. 同学自读;(1)同学自读,教师巡视指导,帮忙朗读有困难的学生,准时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导;(2)同桌互读;相互评价优点与不足,通过练习加以订正;(3)同桌合作读,一人一句;3. 小组交流;4. 指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价;5. 师生共同放声齐读;(五)联系实际、感悟升华1. 你觉得王吉是个怎样的人?公休仪又是个怎样的人?2. 你仍知道哪些居官不与民争利,为民着想,为民谋利的人?3. 学了今天的内容,你有什么体会?(六)总结声律启蒙(上篇)第一单元第5课微一、教学目标1. 诵读《五微》,达到熟读成诵;2. 故事导入,品读解意;3. 让同学感受对子歌中所写的古代人景乐趣;二、教学过程:(一)故事导入1. 师讲《三尺剑》的故事;(二)诵读,品读解意;老师有感情、有节奏、有韵味地范读;要求:1. 学生看教材仔细倾听,标记出生字、新词、难点;2. 结合注释初步感知诵读内容;3. 体会教师诵读的节奏和韵律;(三)结合注释帮助同学懂得句子的意思;1. 学生结合注释理解意思;2. 全班交流;3. 教师小结;(四)同学练读1. 学生认真跟读;2. 学生自读;(1)学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中显现的共性问题并随时加以指导;(2)同桌互读;相互评价优点与不足,通过练习加以订正;(3)同桌合作读,一人一句;(4)师生共读,读出对仗的乐趣;3. 小组交流;4. 指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价;5. 师生共同放声齐读;(五)联系实际、感悟升华1. 你觉得汉高帝是怎样得到他的天下的呢?2. 你仍知道哪些君王的故事?3. 学了内容,你有什么体会?(六)总结今日同学们了解好几个君王如何得到天下的,那希望同学们能在课后,多看课外书,了解我们古今大事;(七)作业1. 背诵课文;2. 将课后的《我会填》完成;声律启蒙(上篇)第二单元:本单元由“鱼、虞、齐、佳、灰”5 个音韵组成5篇课文。

三年级国学教案1、人之初教学目标:1.了解《三字经》相关背景,激发学习兴趣2.浅显讲解中国古代哲学思想及思想家3.通过课程内容学习,理解习惯及环境对一个人的成长的影响,学习的重要性,学习贵在专一和坚持教学重点:激发学习兴趣,解答为什么要学习国学,国学学什么,学了对生活会有什么影教学难点:中国古代哲学思想对人性的理解。

启发大家思考如何评判哲学思想,如果辩证的看待问题教具准备:三字经有关材料教学过程:一、导入《三字经》是古代小朋友上学的第一本书,是一本启蒙读物。

他一共有1000多个字,但是包含了很多的内容,也有很多有意思的故事。

三字经作为小朋友上学学的第一门课程,学了它,我们就能知道怎么做个好孩子,天上都有什么东西,为什么我们会有辈分,中国最长的河是那条河?在我们没出生以前中国发生了什么事?我们从今天开始也要学习它,通过它我们将会了解很多的东西。

这本《三字经》会回答我们。

接下来,我们来一起学习一下,它是怎么回答我们的二、诵读新句子:请一个学生上台领读,大家一起诵读三、讲解句子,阐释概念:1、人之初,性本善:“初”在这里就是“刚出生的时候”,“性”就是“品性、品格、德行”这句意思是:世界上的每一个人在刚出生的时候都是好的,善良的。

[讨论:大家同意这个说法吗?根据同学的回答,进一步启发思考]教师小结:引出,同样的父母,一样的家庭环境,即使是亲兄弟,在天性上也有着极大的差距,如果是天性是先天决定,无法改变,人人一样,那为什么会有这些不同呢?我们的祖先难当没有发现这个现象吗?接下我们,我们看看三字经是如何解释这个现象的2、性相近,习相远。

“近”接近,类似;“习”习染,长期在某种环境下养成的习惯;这句的意思是:本性本来差别不大,但是因为后天受到环境的影响,人和人之间的差距就变得越来越大了。

3、教之道,贵以专。

“教”教育,学习;“贵”重要的,好的方面;“专”专一这句地意思是:做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事4、讲解养不教父之过教不严师之惰1)提问,我们人生的第一个老师一般是谁?父亲应该对教育孩子负什么责任?在孩子的成长之中,父亲起了一个什么样的作用呢?讲了岳飞教育儿子的故事教育当然是父母的职责,但是人终究要走进社会,要离开父母,进入学校去接受更完备的教育。

三年级下国学经典教案一、教学目标1. 通过学习国学经典,培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

2. 提高学生的朗读、理解和背诵能力。

二、教学内容1. 《弟子规》选段:总序、入则孝、出则悌、谨而信、泛爱众、亲仁、余力学文2. 《三字经》选段:人之初、性本善、孝当竭力、信当守义、修身齐家、治国平天下3. 《百家姓》选段:赵钱孙李、周吴郑王、王二小、刘胡芦、陈小明4. 《千字文》选段:天地玄黄、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列张5. 《大学》选段:大学之道、在明明德、在亲民、在止于至善三、教学重点与难点1. 教学重点:通过朗读、理解和背诵,使学生掌握国学经典的基本内容。

2. 教学难点:对国学经典中的道德观念和价值观的理解与应用。

四、教学方法1. 情境教学法:通过故事、歌曲、游戏等方式,创设情境,激发学生的学习兴趣。

2. 互动教学法:引导学生参与课堂讨论,培养学生的思考能力和团队协作精神。

3. 启发式教学法:教师提问,引导学生主动探索、思考,提高学生的理解能力。

五、教学步骤1. 导入新课:简要介绍国学经典的概念和重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 朗读教学:指导学生正确朗读经典文本,注意语音、语调和节奏。

3. 讲解解析:对经典文本进行逐句讲解,帮助学生理解文本含义。

4. 案例分析:通过故事、实例等方式,使学生更好地理解国学经典中的道德观念和价值观。

5. 背诵练习:引导学生进行背诵练习,提高学生的记忆能力和语言表达能力。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

7. 作业布置:布置相关的朗读、理解和背诵作业,巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性和学习态度。

2. 作业完成情况评价:检查学生作业的完成质量,包括朗读、理解和背诵。

3. 知识点掌握评价:通过课堂提问、小测验等方式,检验学生对国学经典知识点的掌握。

七、教学拓展1. 组织学生进行国学经典知识竞赛,激发学生的学习兴趣和竞争意识。

三年级国学教案

教案主题:国学经典篇——《弟子规》

教学目标:

1.了解《弟子规》的内容和意义;

2.通过学习《弟子规》,培养学生的品德素养;

3.培养学生的阅读理解能力,提高学生的表达能力。

教学准备:

1.教师准备:课件、教学PPT、听课记录表;

2.学生准备:课本、笔记本。

教学过程:

一、导入(5分钟)

1.教师与学生进行简单对话,询问学生是否知道什么是《弟子规》。

2.学生回答后,教师简单解释《弟子规》是我国古代的一本修养性很强的书籍,内容包括了很多道德准则和行为规范。

3.教师出示教学PPT,呈现《弟子规》的封面和部分内容,引发学生的兴趣。

二、学习履行第一到十规(15分钟)

1.学生在课本上认真阅读并默写第一到十规的内容。

2.教师解释每一条规则的意义和用处,帮助学生理解并记忆。

3.教师和学生一起讨论如何在日常生活中履行这些规则。

三、分角色演绎(15分钟)

1.教师将学生分成小组,每个小组扮演一位《弟子规》中的角色:父母、师傅、朋友等。

2.每个小组练习并演绎他们相互之间的对话情景,展示他们如何履行《弟子规》中的规则。

3.教师对每个小组的演绎进行点评和提问,帮助学生更好地理解和领悟。

四、小组讨论与总结(10分钟)

1.每个小组就自己的演绎情景进行讨论,总结他们在演绎中有哪些正确的做法和需要改进的地方。

2.每个小组派出一位代表,分享他们小组的发言和总结。

3.教师根据学生的发言,进行总结并给予评价。

五、拓展(10分钟)

1.教师与学生进行课外阅读,探讨《弟子规》对于我们的现代生活有什么借鉴意义。

2.学生提出自己的观点和思考,并以此为题拓展文章,写下自己的见解。

3.鼓励学生在课后继续深入研读《弟子规》,并可以参与相关的演绎和讨论。

六、课堂小结(5分钟)

1.教师总结本节课的教学内容和要点,并强调《弟子规》的对于我们的重要性和影响。

2.学生回答教师提出的问题,完成课堂小结。

教学反思:

通过本节课的教学,学生对《弟子规》有了更深入的了解,并且能够通过演绎和讨论的方式,理解和领悟其中的规则和要求。

同时,通过课后的拓展和阅读,学生能够进一步加深自己对《弟子规》的认识和理解。

整节课的教学过程紧凑有序,学生的参与度也比较高,达到了预期的教学目标。