题目:如图,四边形ABCD是正方形,点E是边BC上一点,∠AEF=90°,

EF交正方形外角的平分线CF于F.求证:AE=EF.

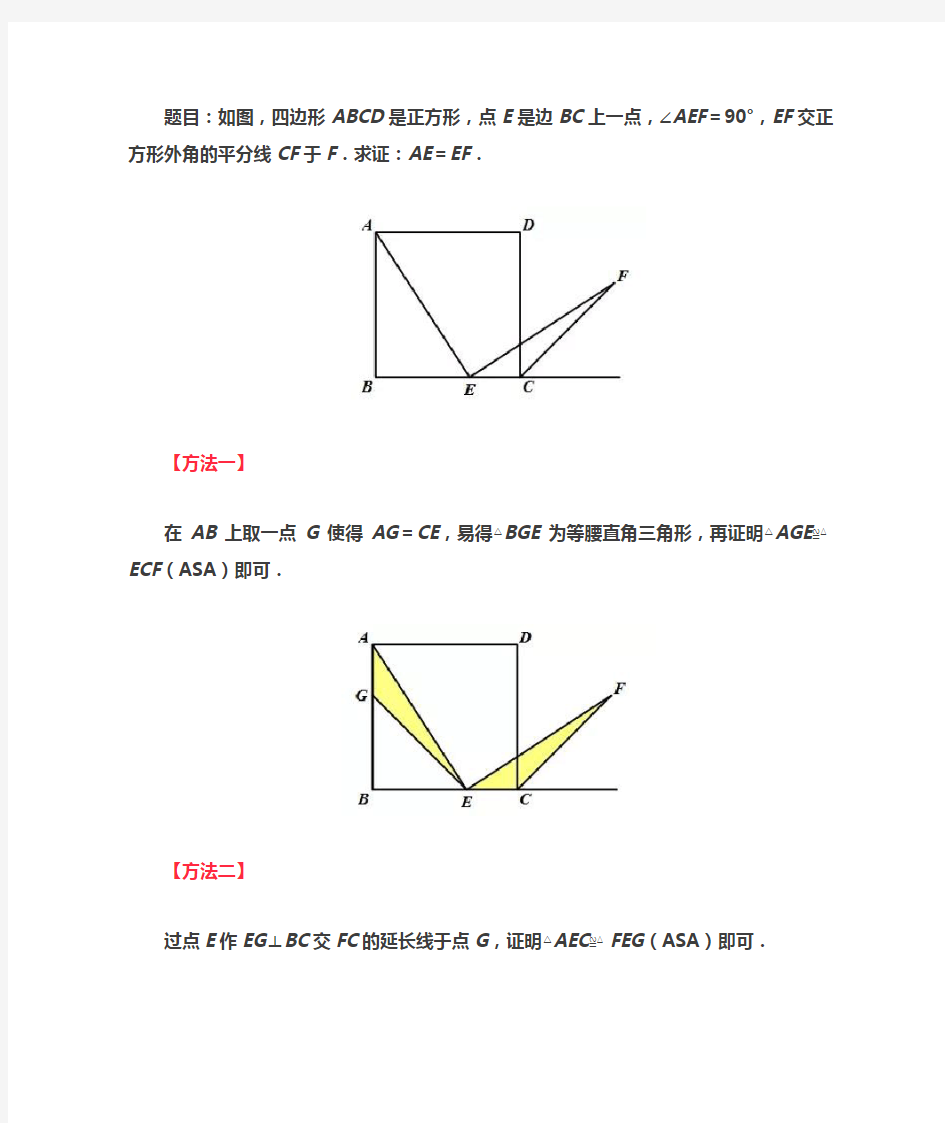

【方法一】

在AB上取一点G使得AG=CE,易得△BGE为等腰直角三角形,再证明△AGE≌△ECF(ASA)即可.

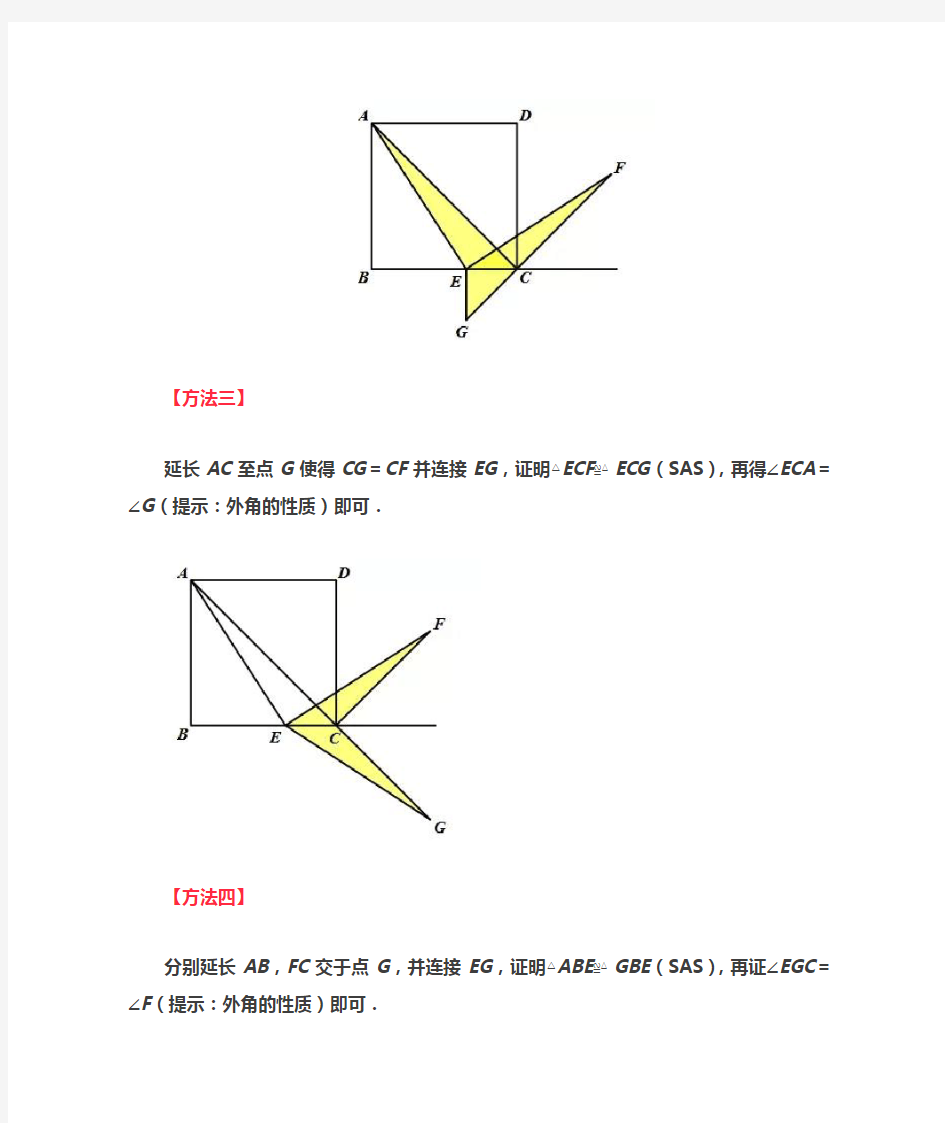

【方法二】

过点E作EG⊥BC交FC的延长线于点G,证明△AEC≌△FEG(ASA)即可.

【方法三】

延长AC至点G使得CG=CF并连接EG,证明△ECF≌△ECG(SAS),再得∠ECA=∠G(提示:外角的性质)即可.

【方法四】

分别延长AB,FC交于点G,并连接EG,证明△ABE≌△GBE(SAS),再证∠EGC=∠F(提示:外角的性质)即可.

【方法五】

延长AB至点G,使得BG=BE,并连接EG,CG,证明△ABE≌△CBG (SAS),再证明四边形EGCF为平行四边形即可(两组对边分别平行).

【方法六】

连接AC,过点E作EG⊥BC,交AC于点G,证明△AEG≌△FEC(ASA)即可.

【方法七】

如图,分别过点E,F作EG∥CF,FG∥CD和FH∥BC,EG分别与FG,FH 交于点G,H,易得四边形ECFH为平行四边形,再证明△ACE≌△EGF (ASA)即可.

【方法八】

过点F作FG⊥BC于点G,分别设AB=a,EC=x,FG=CG=y,则BE=a

-x,根据△ABE∽△EGF得AB:BE=EG:GF,即a:(a-x)=(x+y):y,得ay=ax+ay-x2-xy,得x(a-x-y)=0,即a=x+y,所以AB=EG,BE=FG所以AE=EF.

【总结】本题还有许多其他构造辅助线的方法来证明,有的是同种类型的不同

构法,异曲同工。欢迎大家讨论!

当然,除了一题多解之外,大家也可以考虑把条件和结论对调进行证明,要不

试试看?

题目:如图,四边形ABCD是正方形,点E是边BC上一点,在正方形外角的

平分线CF上取一点F使得AE=EF.

求证:∠AEF=90°.

初中数学一题多解与一题多变 时代在变迁,教育在进步,理念在更新。前两年提出考试要改革,有了《指导意见》,于是一批批探索性、开放性和应用性试题不断涌现;如今又提出课程要改革,有了《课程标准》,其中突出了学生自主探索的学习过程,强调应用数学和创新能力的培养,鼓励教师创造性教学,学生学会学习。 面临这种崭新的教育形势,我们会思考这样一些问题:教学要如何从静态转为动态?怎样有效地指导学生独立地分析问题、解决问题,形成有效的学习策略,提高效益?该如何引导和组织学生从事观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,激发学生的学习兴趣和创新意识,培养创新能力?等等。我个人在实际教学过程中,对这些问题作过一些深思和一些尝试,其中比较突出的是引导学生进行一题多解和一题多变的训练。下面,我提出几个实例来分析其引导过程与方法,抛砖引玉,仅供参考。 一、一题多解,多解归一 对于"一题多解",我是从两个方面来认识和解释的:其一,同一个问题,用不同的方法和途径来解决;其二,同一个问题,其结论是多元的,即结论开放性问题。一题多解,有利于沟通各知识的内涵和外延,深化知识,培养发散性和创造性思维;多解归一,有利于提炼分析问题和解决问题的通性、通法,从中择优,培养聚合思维。 例1:如图,已知D 、E 在BC 上,AB=AC ,AD=AE , 求证:BD=CE. E D C B A

(本题来自《几何》第2册69页例3) 思路与解法一:从△ABC和△ADE是等腰三角形这一角度出发,利用"等腰三角形底边上的三线合一"这一重要性质,便得三种证法,即过点A作底边上的高,或底边上的中线或顶角的平分线。其通法是"等腰三角形底边上的三线合一",证得BH=CH. 思路与解法二:从证线段相等常用三角形全等这一角度出发,本题可设法证△ABD≌△ACE或证△ABE≌△ACD,于是又得两种证法,而证这两对三角形全等又都可用AAS、ASA、SAS进行证明,所以实际是六种证法。其通性是"全等三角形对应边相等"。 思路与解法三:从等腰三角形的轴对称性这一角度出发,于是用叠合法可证。 例2:已知,如图,在⊙O中,AD是直径,BC是弦,AD⊥BC,E 添加字母,不写推理过程) D 思路与解法一:从相等的线段这一角度出发,可得如下结论: 1.OA=OD; 2.BE=CE; 3.AB=AC; 4.BD=CD.

初中数学十大常见解题方法 1、配方法:所谓配方,就是把一个解析式利用恒等变形的方法,把其中的某些项配成一个或几个多项式正整数次幂的和形式。通过配方解决数学问题的方法叫配方法。其中,用的最多的是配成完全平方式。配方法是数学中一种重要的恒等变形的方法,它的应用非常广泛,在因式分解、化简根式、解方程、证明等式和不等式、求函数的极值和解析式等方面都经常用到它。 2、因式分解法:因式分解,就是把一个多项式化成几个整式乘积的形式。因式分解是恒等变形的基础,它作为数学的一个有力工具、一种数学方法在代数、几何、三角函数等的解题中起着重要的作用。因式分解的方法有许多,除中学课本上介绍的提取公因式法、公式法、分组分解法、十字相乘法等外,还有如利用拆项添项、求根分解、换元、待定系数等等。 3、换元法:换元法是数学中一个非常重要而且应用十分广泛的解题方法。我们通常把未知数或变数称为元,所谓换元法,就是在一个比较复杂的数学式子中,用新的变元去代替原式的一个部分或改造原来的式子,使它简化,使问题易于解决。 4、判别式法与韦达定理:一元二次方程ax2+bx+c=0(a、b、c∈R,a≠0)根的判别式△=b2-4ac,不仅用来判定根的性质,

而且作为一种解题方法,在代数式变形,解方程(组),解不等式,研究函数乃至解析几何、三角函数运算中都有非常广泛的应用。 韦达定理除了已知一元二次方程的一个根,求另一根;已知两个数的和与积,求这两个数等简单应用外,还可以求根的对称函数,计论二次方程根的符号,解对称方程组,以及解一些有关二次曲线的问题等,都有非常广泛的应用。 5、待定系数法:在解数学问题时,若先判断所求的结果具有某种确定的形式,其中含有某些待定的系数,而后根据题设条件列出关于待定系数的等式,最后解出这些待定系数的值或找到这些待定系数间的某种关系,从而解答数学问题,这种解题方法称为待定系数法。它是中学数学中常用的重要方法之一。 6、构造法:在解题时,我们常常会采用这样的方法,通过对条件和结论的分析,构造辅助元素,它可以是一个图形、一个方程(组)、一个等式、一个函数、一个等价命题等,架起一座连接条件和结论的桥梁,从而使问题得以解决,这种解题的数学方法,我们称为构造法。运用构造法解题,可以使代数、三角、几何等各种数学知识互相渗透,有利于问题的解决。 7、反证法:反证法是一种间接证法,它是先提出一个与命题的结论相反的假设,然后,从这个假设出发,经过正确的

初一几何应用题及答案 期末考试快到了,给大家精心准备了30题初一数学应用题,快来做做吧。 1.甲、乙两地相距189千米,一列快车从甲地开往乙地每小时行72千米,一列慢车从乙地去甲地每小时行54千米。若两车同时发车,几小时后两车相距31.5千米? 2.一个筑路队要筑1680米长的路。已经筑了15天,平均每天筑60米。其余的12天筑完,平均每天筑多少米? 3.学校买来6张桌子和12把椅子,共付215.40元,每把椅子7.5元。每张桌子多少元? 4.菜场运来萝卜25筐,黄瓜32筐,共重1870千克。已知每筐萝卜重30千克,黄瓜每筐重多少千克? 5.用两段布做相同的套装,第一段布长75米,第二段长100米,第一段布比第二段布少做10套。每套服装用布多少米? 6.红光农具厂五月份生产农具600件,比四月份多生产25%,四月份生产农具多少件? 7.红星纺织厂有女职工174人,比男职工人数的3倍少6人,全厂共有职工多少人? 8.蓓蕾小学三年级有学生86人,比二年级学生人数的2倍少4人,二年级有学生多少人? 9.某校有男生630人,男、女生人数的比是7∶8,这个学校女生有多少人?

10.张华看一本故事书,第一天看了全书的15%少4页,这时已看的页数与剩下页数的比是1∶7。这本故事书共有多少页? 11.一个书架有两层,上层放书的本数是下层的3倍;如果把上层的书取30本放到下层,那么两层书的本数正好相等。原来两层书架上各有书多少本? 12.第一层书架放有89本书,比第二层少放了16本,第三层书架上放有的书是一、二两层和的1.5倍,第三层放有多少本书?艺书的本数与其他两种书的本数的比是1∶5,工具书和文艺书共有180本。图书箱里共有图书多少本? 13.有甲、乙两个同学,甲同学积蓄了27元钱,两人各为灾区人民捐款15元后,甲、乙两个同学剩下的钱的数量比是3∶4,乙同学原来有积蓄多少元? 14.小红和小芳都积攒了一些零用钱。她们所攒钱的比是5∶3,在“支援灾区”捐款活动中小红捐26元,小芳捐10元,这时她们剩下的钱数相等。小红原来有多少钱? 15.学校买回315棵树苗,计划按3∶4分给中、高年级种植,高年级比中年级多植树多少棵? 16.三、四、五年级共植树180棵,三、四、五年级植树的棵树比是3∶5∶7。那么三个年级各植树多少棵? 17.学校计划把植树任务按5∶3分给六年级和其它年级。结果六年级植树的棵数占全校的75%,比计划多栽了20棵。学校原计划栽树多少棵?

中考几何母题的一题多解(多变) 一、三角形一题多解 如图:已知AB=AC,E是AC延长线上一点,且有BF=CE,连接FE交BC于D。求证:FD=DE。 证法一 证明:过E点作EM ∥AB交DC延长线于M点,则∠M=∠B,又因为∠ACB=∠B ∠ACB=∠ECM=∠M,所以CE=EM,又EC=BF 从而EM=BF,∠BFD=∠DEM 则△DBF≌△DME,故 FD=DE; 证法二 证明:过E点作EM ∥AB交DC延长线于M点,则∠M=∠B,又因为∠ACB=∠B ∠ACB=∠ECM=∠M,所以CE=EM,又EC=BF 从而EM=BF,∠BFD=∠DEM 则△DBF≌△DME,故 FD=DE; 证法二 证明:过F点作FM∥AE,交BD于点M, 则∠1=∠2 = ∠B 所以BF=FM, 又∠4=∠3 ∠5=∠E 所以△DMF≌△DCE,故 FD=DE。 二、平行四边形一题多解

如图4,平行四边形 ABCD中AD=2AB,E、F在直线AB上,且AE=BF=AB,求证:DF⊥CE. 证法一、易知ΔADF、ΔBCE为等腰三角形,故∠1=∠F, ∠2=∠E,又CD∥AB,故∠3=∠F, ∠4=∠E,从而∠1=∠3,∠2=∠4,而∠1+∠2+∠3+∠4=1800,故∠3+∠4=900,表明∠COD=900,所以DF⊥CE。 证法二、如图5,连接MN,则CD=BF,且CD∥BF,故BFCD为平行四边形,则CN=BN=AB,同理,DM=MA=AB,故CN=DM且CN∥DM,得平行四边形CDMN,易见CD=DM,故CDMN也是菱形,根据菱形的对角线互相垂直,结论成立。 证法三、如图6,连接BM、AN, 可证ΔAFN中,BN=BF=BA,则ΔAFN为直角三角形,即DF⊥AN,利用中位线定理可知AN∥CE,故DF⊥CE。 证法四、如图7,作DG∥CE交AE延长线于G,则EG=CD=AB=AE,故AD=AG=AF,从而DF⊥DG,而DGCE,故DF⊥CE 四\一题多解、多变《四边形面积》 1.如图所示,一个长为a,宽为b的矩形,两个阴影都是长为c的矩形与平行 四边形,则阴影部分面积是多少。 解法一 将大矩形进行平移将平行四边形 进行转换。 (a-c)(b-c) 解法二 重叠面积为c的平方,大矩形面积为ab,小矩形为ac,平行四边形为bc,阴影面积为ab-ac-bc+cc=(a-c)(b-c)

八年级错题集 1、如图11-1,,12,,ABE ACD B C ???∠=∠∠=∠指出对应边和另外一组对应角。 错解:对应边是AB 与AD ,AC 与AE ,BD 与CE ,另一组对应角是∠BAD 与∠CAE 。 错误原因分析:对全等三角形的表示理解不清,在全等三角形的表示中对应顶点的位置需 要对齐,不能根据对应顶点来确定对应角和对应边。同时对全等三角形中对应角与对应边之间的对应关系也没有理解,对应角所对的边应该是对应边,如∠2所对的边是AB ,∠1所对的边是AC ,因为∠1=∠2,即∠1与∠2是对应角,所以AB 与AC 是对应边。 正解:对应边是AB 与AC ,AE 与AD ,BE 与CD ,另一组对应角是∠BAD 与∠CAE 。 2、如图11-2,在ABD ACE ??和中,AB=AC ,AD=AE ,欲证ABD ACE ???,须补充的条 件是( )。 A 、∠B=∠C ; B 、∠D=∠E ; C 、∠BAC=∠DAE ; D 、∠CAD=∠DA E 。 错解:选A 或B 或D 。 错误原因分析:对全等三角形的判定定理(SAS )理解不清,运用SAS 判定定理来证明两 三角形全等时,一定要看清角必须是两条对应边的夹角,边必须是夹相等角的两对应边。上题中AB 与AC ,AD 与AE 是对应边,并且AB 与AD 的夹角是∠BAD ,AC 与AE 的夹角是∠CAE,而∠B 与∠C ,∠D 与∠E 不是AB 与AC ,AD 与AE 的夹角,故不能选择A 或B 。∠CAD 与∠DAE 不是ABD ?和ACE ?中的内角,故不能选择D 。所以只有选择C ,因为∠BAC+∠CAD=∠DAE+∠CAD ,即:∠BAD=∠CAE 。 正解:选C 。 3、如图11-3所示,点0为码头,A ,B 两个灯塔与码头的距离相等,0A 、OB 为海岸线,一轮船离开码头,计划沿∠AOB 的平分线航行,在航行途中,测得轮船与灯塔A 和灯塔B 的距离相等,试问轮船航行是否偏离指定航线? 错解:不能判断,因为应该是到角两边距离相等(即垂线段相等)的点才在角平分线上。 错误原因分析:生搬硬套“角的内部到角的两边的距离相等的点在角的平分线上”,而忽 略了角平分线的实质是所分得的两个角相等,本题由OA=OB ,轮船到两灯塔的距离相等,再加上已行的航线,可构造出一对全等三角形,从而可得到已行航线把∠AOB 分成相等的两个角,即没有偏离指定航线。 正解:没有偏离指定航线,如图11-4,依题意可得:OA=OB ,AC=BC ,OC=OC ,AOC BOC ???, ∴∠AOC=∠BOC ,即OC 平分∠AOB ,∴没有偏离指定航线。 4、如图11-5,,CAB DBA C D ∠=∠∠=∠,E 为AC 和BD 的交点,ADB ?与BCA ?全等吗?说明理由。 错解:ADB BCA ???。理由如下: ,, , () CAB DBA C D CBA DBA ADB BCA AAA ∠=∠∠=∠∴∠=∠∴???Q

初中数学选择题、填空题解题技巧(完美版) 选择题目在试题中所占的比重不是很大,但是又不能失去这些分数,还要保证这些分数全部得到。因此,要特别掌握初中数学选择题的答题技巧,帮助我们更好的答题,选择填空题与大题有所不同,只求正确结论,不用遵循步骤。我们从日常的做题过程中得出以下答题技巧,跟同学们分享一下。 1.排除选项法: 选择题因其答案是四选一,必然只有一个正确答案,那么我们就可以采用排除法,从四个选项中排除掉易于判断是错误的答案,那么留下的一个自然就是正确的答案。 2.赋予特殊值法: 即根据题目中的条件,选取某个符合条件的特殊值或作出特殊图形进行计算、推理的方法。用特殊值法解题要注意所选取的值要符合条件,且易于计算。 3.通过猜想、测量的方法,直接观察或得出结果: 这类方法在近年来的初中题中常被运用于探索规律性的问题,此类题的主要解法是运用不完全归纳法,通过试验、猜想、试误验证、总结、归纳等过程使问题得解。 4、直接求解法: 有些选择题本身就是由一些填空题,判断题,解答题改编而来的,因此往往可采用直接法,直接由从题目的条件出发,通过正确的运算或推理,直接求得结论,再与选择项对照来确定选择项。我们在做解答题时大部分都是采用这种方法。如:商场促销活动中,将标价为200元的商品,在打8折的基础上,再打8折销售,现该商品的售价是( )A 、160元 B、128元 C 、120元 D、 88元 5、数形结合法: 解决与图形或图像有关的选择题,常常要运用数形结合的思想方法,有时还要综合运用其他方法。 6、代入法: 将选择支代入题干或题代入选择支进行检验,然后作出判断。 7、观察法:观察题干及选择支特点,区别各选择支差异及相互关系作出选择。 8、枚举法:列举所有可能的情况,然后作出正确的判断。 例如,把一张面值10元的人民币换成零钱,现有足够面值为2元,1元的人民币,换法有( ) (A)5种(B)6种(C)8种(D)10种。分析:如果设面值2元的人民币x张,1元的人民币y元,不难列出方程,此方程的非负整数解有6对,故选B. 9、待定系数法: 要求某个函数关系式,可先假设待定系数,然后根据题意列出方程(组),通过解方程(组),求得待定系数,从而确定函数关系式,这种方法叫待定系数法。 10、不完全归纳法: 当某个数学问题涉及到相关多乃至无穷多的情形,头绪纷乱很难下手时,行之有效的方法是通过对若干简单情形进行考查,从中找出一般规律,求得问题的解决。 以上是我们给同学们介绍的选择题的答题技巧,希望同学们认真掌握,选择题的分数一定要拿下。初中数学答题技巧有以上十种,能全部掌握的最好;不能的话,建议同学们选择集中适合自己的初中数学选择题做题方法。 初中填空题解法大全 一.数学填空题的特点: 与选择题同属客观性试题的填空题,具有客观性试题的所有特点,即题目短小精干,考查目标集中明确,答案唯一正确,答卷方式简便,评分客观公正等。但是它又有本身的特点,即没有备选答案可供选择,这就避免了选择项所起的暗示或干扰的作用,及考生存在的瞎估乱猜的侥幸心理,从这个角度看,它能够比较真实地考查出学生的真正水平。考查内容多是“双基”方面,知识复盖面广。但在考查同样内容时,难度一般比择题略大。 二.主要题型: 初中填空题主要题型一是定量型填空题,二是定性型填空题,前者主要考查计算能力的计算题,同时

平面几何练习题 一. 选择题: 1. 如果两个角的一边在同一条直线上,另一边互相平行,那么这两个角( ) A. 相等 B. 互补 C. 相等或互补 D. 相等且互补 2. 如图,l l 12//,AB l ABC ⊥∠=1130, ,则∠=α( ) A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 A l 1 B l 2 α C 3. 如图,l l 1211052140//,,∠=∠= ,则∠=α( ) A. 55 B. 60 C. 65 D. 70 l 1 1 α 2 l 2 4. 如图,能与∠α构成同旁内角的角有( ) A. 1个 B. 2个 C. 5个 D. 4个 α 5. 如图,已知AB CD //,∠α等于( ) A. 75 B. 80 C. 85 D. 95 A B 120° α 25°C D 6. 如图,AB CD MP AB MN ////,,平分∠∠=∠=A M D A D ,,4030 ,则 ∠N M P 等于( )

A. 10 B. 15 C. 5 D. 75. B M C A N P D 7. 如果两个角的两边分别平行,而其中一个角比另一个角的4倍少30 ,那么这两个角是 ( ) A. 42138 、 B. 都是10 C. 42138 、或4210 、 D. 以上都不对 二. 证明题: 1. 已知:如图,∠=∠∠=∠123,,B AC DE //,且B 、C 、D 在一条直线上。 求证:AE BD // A E 3 12 4 B C D 2. 已知:如图,∠=∠CDA CBA ,DE 平分∠C D A ,BF 平分∠C B A ,且∠=∠ADE AED 。 求证:DE FB // D F C A E B 3. 已知:如图,∠+∠=∠=∠BAP APD 18012 ,。 求证:∠=∠E F

初中数学一题多解题 例题一、两个连续奇数的积是323,求出这两个数 方法一、 设较小的奇数为x,另外一个就是x+2 x(x+2)=323 解方程得:x1=17,x2=-19 所以,这两个奇数分别是: 17、19,或者-17,-19 方法二、 设较大的奇数x,则较小的奇数为323/x 则有:x-323/x=2 解方程得:x1=19,x2=-17 同样可以得出这两个奇数分别是: 17、19,或者-17,-19 方法三、 设x为任意整数,则这两个连续奇数分别为: 2x-1,2x+1 (2x-1)(2x+1)=323 即4x^2-1=323 x^2=81 x1=9,x2=-9 2x1-1=17,2x1+1=19 2x2-1=-19,2x2+1=-17 所以,这两个奇数分别是: 17、19,或者-17,-19 方法四、 设两个连续奇数为x-1,x+1 则有x^2-1=323 x^2=324=4*81 x1=18,x2=-18 x1-1=17,x1+1=19 x2-1=-19,x2+1=-17 所以,这两个奇数分别是: 17、19,或者-17,-19 例题二、某人买13个鸡蛋、5个鸭蛋、9个鹌鹑蛋,共用去9.25元;如果买2个鸡蛋,4个鸭蛋,3个鹌鹑蛋,则共用去3.20元,试问只买鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋各一个,共需多少

钱? 解:设鸡、鸭、鹌鹑三种蛋的单价分别为x 、y 、z 元,则根据题意,得 1359925 1243320 2x y z x y z ++=<> ++=<> ?? ?.. 分析:此方程组是三元一次方程组,由于只有两个三元一次方程,因而要分别求出x 、y 、z 的值是不可能的,但注意到所求的是x y z ++的代数和,因此,我们可通过变形变换得到多种解法。 1. 凑整法 解1: <>+<> 123 ,得5344153x y z ++=<>. <>+<>23,得7735().x y z ++= ∴++=x y z 105. 答:只买鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋各一个,共需1.05元(下面解法后的答均省略) 解2:原方程组可变形为 1342925 22320 ()().()().x y z y z x y z y z ++-+=++++=?? ? 解之得:x y z ++=105. 2. 主元法 解3:视x 、y 为主元,视z 为常数,解<1>、<2> 得x z =-0505..,y z =-05505.. ∴++=+-+=x y z z z 05505105... 解4:视y 、z 为主元,视x 为常数,解<1>、<2> 得y x z x =+=-00512., ∴++=+-+=x y z x x x 1052105.. 解5:视z 、x 为主元,视y 为常数,解<1>、<2> 得x y z y =-=-00511 2.., ∴++=-++-=x y z y y y 005112105... 3. “消元”法 解6:令x =0,则原方程组可化为 599254332005 1 y z y z y z +=+=?? ??==?? ?... ∴++=x y z 105. 解7:令y =0,则原方程组可化为 1399252332000511x z x z x z +=+=????=-=?? ? .... ∴++=x y z 105.

C B A S 2 S 3 S 1 C B A S 3 S 2 S 1 S 3 S 2S 1 C B A 一题多解、一题多变 原题条件或结论的变化 所谓条件或结论的变化,就是对某一问题的条件或结论进行变化探讨,并针对问题的内涵与外延进行深入与拓展,从而得到一类变式题组。通过对问题的分析解决,使我们掌握某类问题的题型结构,深入认识问题的本质,提高解题能力。 例1 求证:顺次连接平行四边形各边中点所得的四边形是平行四边形。 变式1 求证:顺次连接矩形各边中点所得的四边形是菱形。 变式2 求证:顺次连接菱形各边中点所得的四边形是矩形。 变式3 求证:顺次连接正方形各边中点所得的四边形是正方形。 变式4 顺次连接什么四边形各边中点可以得到平行四边形? 变式5 顺次连接什么四边形各边中点可以得到矩形? 变式6 顺次连接什么四边形各边中点可以得到菱形? …… 通过这样一系列变式训练,使学生充分掌握了四边形这一章节所有基础知识和基本概念,强化沟通了常见特殊四边形的性质定理、判定定理、三角形中位线定理等,极大地拓展了学生的解题思路,活跃了思维,激发了兴趣。 一、几何图形形状的变化 如图1,分别以Rt ABC 的三边为边向外作三个正方形,其面积分别为321S S S 、、,则 321S S S 、、之间的关系是 图1 图2 图3

E S 3 S 2 S 1 D C B A S 3S 2 S 1 A B C D A B C D S 3S 2 S 1 变式1:如图2,如果以Rt ?ABC 的三边为直径向外作三个半圆,其面积分别为321S S S 、、,则321S S S 、、之间的关系是 变式2:如图3,如果以Rt ?ABC 的三边为边向外作三个正三角形,其面积分别为 321S S S 、、,则321S S S 、、之间的关系是 变式3:如果以Rt ?ABC 的三边为边向外作三个一般三角形,其面积分别为321S S S 、、,为使321S S S 、、之间仍具有上述这种关系,所作三角形应满足什么条件?证明你的结论。 ,2,90,//,44321321S S S S S S BC AB DA AB DC BCD ADC DC AB ABCD 、、,则、、,其面积分别为为边向梯形外作正方形、、分别以且中,梯形:如图变式=?=∠+∠之间的关系是 图4 图5 图6 ,2,90,//,55321321S S S S S S BC AB DA AB DC BCD ADC DC AB ABCD 、、,则、、形,其面积分别为为边向梯形外作正三角、、分别以 且中,梯形:如图变式=?=∠+∠之间的关系是 ,2,90,//,66321321S S S S S S BC AB DA AB DC BCD ADC DC AB ABCD 、、,则、、,其面积分别为为直径向梯形外作半圆、、分别以且中,梯形:如图变式=?=∠+∠之间的关系是 上述题组设置由易到难,层次分明,把学生的思维逐渐引向深入。这样的安排不仅使学生复习了勾股定理,又在逐渐深入的问题中品尝到成功的喜悦;既掌握了基础知识,也充分认识了问题的本质,可谓是一举两得。 二、图形内部结构的变化 例2.已知:如图7,点C 为线段AB 上一点,?ACM 、?CBN 是等边三角形。

1.如图,点C 在线段AB 上,AC = 8 cm ,CB = 6 cm ,点M 、N 分别是 AC 、BC 的中点。 (1)求线段MN 的长;(2分) 2、已知;两个角互补,且角度之比为3∶2,那么这两个角分别是多少度? 3、如图,已知∠AOC=∠BOD=90o,∠AOD=150o, 则∠BOC 的度数为: 4、一个角的补角加上20o,恰好等于这个角的5倍,求这个角的度数。 5、如图,已知∠AOC=∠BOD=90o,∠AOD=150o, 则∠BOC 的度数为 F E D C B O A 6. 如图,∠AOB = 110°,∠COD = 70°,OA 平分∠EOC , OB 平分∠DOF , 求∠EOF 的大小。 C D B A O 第5题图 C D B A O

O A B C E F 6.如图3所示,?=∠90AOB ,OE 、OF 分别平分AOB ∠、BOC ∠,如果?∠=∠60EOF ,求∠AOC 的度数.(10分) (图3) 1 7.如图,已知110AOC BOD ∠=∠=?,75BOC ∠=? 求:AOD ∠的度数 8.(1)已知,如图,点C 在线段AB 上,且6AC cm =, 14BC cm =,点M 、N 分别是AC 、BC 的中点, 求线段MN 的长度; (2)在(1)中,如果AC acm =,BC bcm =,其他条件不变,你能 猜测出MN 的长度吗?请说出你发现的结果,并说明理由。 9.一副三角扳按如图方式摆放,且∠1的度数 比∠2的度数大50°,则∠1=多少度 10.已知一个角的余角是这个角的补角的4 1,求这个角.

初中几何一题多解 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

浅谈初中数学几何中的“一题多解”摘要数学充满着浓厚的趣味性和挑战性,数学教学应体现其科学性,尊重学生的个体差异,尽可能满足学生的多样化学习需求,让学生根据自己的实际感受不同层次的学科味。问题情境的设计,教学过程的展开,练习的安排要尽量体现发散思维,让学生真正在几 何数学 的思维上有所提高。 关键字多样化学习不同层次练习一题多解发散思维曾在初中三年级的“添加辅助线”教学过程中,根据学生的实际情况,课前要求每位学生收集3—5题有关三角形添加辅助线的典型练习,汇集到各组小组长处,各组组长组织小组成员互相讨论选择出3题具有代表性的题目上报到老师处,老师适当选择几个有层次性的展示出来作为课外作业,小组根据课外作业讨论寻找不同辅助线的添加方法,以达到“一题多解”,再通过课堂组织学生共同探讨何种“辅助线”的添加方法最有效。这样,让学生来选教材,根据学生的需要来选教材,有利于调动学生课外学习数学的积极性与主动性。更增加了学生的数学交流,其中学生敏捷的思路很令我折服。 《添加有效辅助线》的整堂练习课我采用“小组竞赛”的形式展开,让学生来当老师,让学生来当评委,对同班同学的思路、证明过程进行合理的评价并交流自己的心得体会。

例1 :如图,在四边形ABCD 中,∠A=60ο,∠B=90ο,∠D=90ο BC=2,CD=3, 求AB 的长度 学生A (小组代表): 解:延长AB ,CD 交F ∵∠A=60ο ∠D=90ο(已知) ∴∠F=30ο(三角形三个内角之和为180度) ∵∠B=90ο BC=2(已知) ∴ CF=2BC=4(直角三角形中30度的角所对的直角边是斜边的一半) AF=2AD (同上) 又∵CD=3 ∴ BF= 学生B (小组代表): 解:延长AD ,BC 交F ∵∠A=60ο ∠B=90ο(已知) ∴∠F=30ο (三角形三个内角之和为180度) ∵∠D=90ο CD=3(已知) ∴ CF=2CD=6(直角三角形中30度的角所对的直角边是斜边的一半) AF=2AB (同上) 又∵BC=2 F B

初中数学培优专题:一题多解 一题多解是数学学科的奇妙所在,尤其体现在几何的学习过程之中. 很多学生会从喜 欢上几何从而喜欢上数学的原因,就在于几何图形的变换中,对“多解”的追求给他们带来思 维创造的快乐. 数学教师在解题教学中也会通过“多解”的呈现和对比来调动学生思维的积极 性、激发学生思维的灵活性. 笔者在教学过程中,通过对几何的“多解”探索,使笔者 又有了新的认识. C 1 题目呈现 如图1,在等腰直角三角形ABC 中,点P 为斜边AB 上一个动点( 不 与A 、B 两点重合) ,以CP 为斜边在直线CP 的左侧作等腰直角D CDP ,判断ADP 的形状并证明. A P B 2 教学过程简录 方法一:如图2,过C 点作CQ 图1 AB ,连接DQ . 易证DQ 平分CQA ,∴CQD DQA 45 ∴CQD ≌AQD (SAS ),∴AD CD , 又∵CD PD ∴AD DP ∴ADP 是等腰三角形 图2方法二:如图3,过C 点作CQ AB ,连接DQ . 易证CDQ ∽CPB ,∴DQC B 45 ∴CQD ≌AQD (SAS )以下同方法一. 方法三:如图4,过C 点作CQ 图3 CP 交PD 的延长线于点Q , 连接AQ . 易证CQA ≌CPB ∴AQ PB ,CAQ CBP 45 ∴QAP90 . 在等腰直角CPQ 中,D 点是PQ 的中点,图4 ∴在Rt PAQ 中,AD 1 PQ ,∴AD 2 DP ∴ADP 是等腰三角形. 方法四:如图5,过点C 作CM CD ,过P 点作PM PD 交CM 于点M ,过C 点作CQ AB 交AB 于点Q , 连接QM ,BM . 易证四边形CDPM 为正方形,

( ) A B C D 3.轮船航行到C 处观测小岛A 的方向是北偏西48°,那么从A 同时观测轮船在C 处的方向是( ) A.南偏东48° B.东偏北48° C.东偏南48° D.南偏东42° °32′5″+______=180°. 7.八时三十分,时针与分针夹角度数是_______. 6.一个角的余角比它的补角的 2 3 还少40°,求这个角。 6.如图,点C 在线段AB 上,AC = 8 cm ,CB = 6 cm ,点M 、N 分别是AC 、BC 的中点。 (1)求线段MN 的长;(2分) (2)若C 为线段AB 上任一点,满足AC + CB = a cm ,其它条件不变,你能猜想MN 的长度吗并说明理由。 你能用一句简洁的话描述你发现的结论吗(2分) (3)若C 在线段AB 的延长线上,且满足AC BC = b cm ,M 、N 分别为AC 、BC 的中点,你能猜想MN 的 长度吗 A B C M N 4、 6 1 平角是 度, 25o32ˊ×3= 。 6、已知;两个角互补,且角度之比为3∶2,那么这两个角分别是 。 7、时钟指向5:30,则时针与分针所成较小的那个角的度数为__________度. 6、如图,已知∠AOC=∠BOD=90o ,∠AOD=150o , 则∠BOC 的度数为:( ) A .30o B .45o C .50o D .60o 8、已知:线段AC 和BC 在同一条直线上,如果AC=cm , BC=cm ,线段AC 和BC 中点间的距离是 。 1、下列图形中,能够折叠成正方体的是( ) A B C D 6、一个角的补角加上20o ,恰好等于这个角的5倍,求这个角的度数。 1.下图是由一些相同的小正方体构成的几何体从不同方向看到的平面图形,则这些相同的小正方体的个数是 个。 从正面看 从左面看 从上面看 9.用一副三角板画角,不能画出的角的度数是( ) C D B O

初中数学几何说理与一题多解 喻俊鹏 七年级从学习“相交线与平行线”开始,将接触到有关几何问题的说理与证明。在解决这类问题时,首先应明确题设中的已知条件和要说明的结论各是什么,然后根据题设中的条件与所要说明的结论,回忆、联想学过的知识中有哪些可以作为说理的依据,并通过分析法––––由果索因,或综合法––––由因导果,探索说理的方法与途径,根据不同的方法与途径,可得到不同的解法。 例:如图1,已知AB//EF ,∠=∠+∠AEC A C ,那么AB//CD 吗?说明你的理由。 图1 思路分析:判断两条直线平行的依据除定义外,就是两直线平行的三种判定方法和平行公理,现从不同的途径分别说明如下: 一. 利用同位角相等,两直线平行 解法分析1:由于已知图形中没有同位角,因此需添加辅助线创造出运用同位角的条件,为此可延长CE 交AB 于M (如图2所示),则∠C 与∠4是一对同位角,只需说明∠C 与∠4相等即可。 图2 答:AB//CD ,理由如下: 辅助线作法如图2,因为AB//EF (已知) 所以∠=∠∠=∠A 134,(平行线的性质) 又∠=∠32(对顶角相等) 所以∠=∠42(等式的性质) 又∠=∠+∠=∠+∠AEC A C 12(已知) 所以∠+∠=∠+∠A C A 4,即∠=∠C 4 所以AB//CD (同位角相等,两直线平行) 二. 利用内错角相等,两直线平行 解法分析2:已知图形中没有内错角,同样可通过添加辅助线创造出运用内错角的条件。辅助线作法如图2,则∠C 与∠5是一对内错角,只需说明∠C =∠5即可,仿照解法一不难得到,请试说明之。 三. 利用同旁内角互补,两直线平行 解法分析3:原图形中没有同旁内角,为此作辅助线如图2,则图中∠C 与∠6是一对

初中数学一题多解精彩题集 1.(2009年中山市)正方形ABCD 边长为4,M 、N 分别是BC 、CD 上的两个动点,当M 点在BC 上运动时,保持AM 和MN 垂直, (1)证明:Rt Rt ABM MCN △∽△; (2)设BM x =,梯形ABCN 的面积为y ,求y 与x 之间的函数关系式;当M 点运动到什么位置时,四边形ABCN 面积最大,并 求出最大面积; (3)当M 点运动到什么位置时Rt Rt ABM AMN △∽△,求x 的值. 解:(1)在正方形ABCD 中,490AB BC CD B C ===∠=∠=,°, AM MN ⊥, 90AMN ∴∠=°, 90CMN AMB ∴∠+∠=°. 在Rt ABM △中,90MAB AMB ∠+∠=°, CMN MAB ∴∠=∠, Rt Rt ABM MCN ∴△∽△. · ·········································· 2分 (2)Rt Rt ABM MCN △∽△, 44AB BM x MC CN x CN ∴ =∴= -,, 244 x x CN -+∴=, ···························································································· 4分 2221411 4428(2)102422ABCN x x y S x x x ??-+∴==+=-++=--+ ??? 梯形, 当2x =时,y 取最大值,最大值为10. ································································· 6分 (3)方法一: 90B AMN ∠=∠=°, ∴要使ABM AMN △∽△,必须有AM AB MN BM = , ··················································· 7分 由(1)知AM AB MN MC = , BM MC ∴=, ∴当点M 运动到BC 的中点时,ABM AMN △∽△,此时2x =.····························· 9分 方法二:作ME 垂直AN 于E ,可证MB=ME,MC=ME ,则MB=MC 。 方法三:延长NM 与直线AB 交于点E,利用全等三角形,可证MB=MC 。 方法四:设MB=x ,列方程。 2.(2009年烟台市)如图,AB ,BC 分别是O ⊙的直径和弦,点D 为BC 上一点,弦DE 交O ⊙于点E , 交AB 于点F ,交BC 于点G ,过点C 的切线交ED 的延长线于H ,且HC HG =,连接BH ,交O ⊙于点M ,连接MD ME ,. N D A C B M 第1题图

____________________________________________________________________________________________ 初中数学一题多解与一题多变 时代在变迁,教育在进步,理念在更新。前两年提出考试要改革,有了《指导意见》,于是一批批探索性、开放性和应用性试题不断涌现;如今又提出课程要改革,有了《课程标准》,其中突出了学生自主探索的学习过程,强调应用数学和创新能力的培养,鼓励教师创造性教学,学生学会学习。 面临这种崭新的教育形势,我们会思考这样一些问题:教学要如何从静态转为动态?怎样有效地指导学生独立地分析问题、解决问题,形成有效的学习策略,提高效益?该如何引导和组织学生从事观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,激发学生的学习兴趣和创新意识,培养创新能力?等等。我个人在实际教学过程中,对这些问题作过一些深思和一些尝试,其中比较突出的是引导学生进行一题多解和一题多变的训练。下面,我提出几个实例来分析其引导过程与方法,抛砖引玉,仅供参考。 一、一题多解,多解归一 对于"一题多解",我是从两个方面来认识和解释的:其一,同一个问题,用不同的方法和途径来解决;其二,同一个问题,其结论是多元的,即结论开放性问题。一题多解,有利于沟通各知识的内涵和外延,深化知识,培养发散性和创造性思维;多解归一,有利于提炼分析问题和解决问题的通性、通法,从中择优,培养聚合思维。 例1:如图,已知D 、E 在BC 上,AB=AC ,AD=AE , E D C B A

求证:BD=CE. (本题来自《几何》第2册69页例3) 思路与解法一:从△ABC和△ADE是等腰三角形这一角度出发,利用"等腰三角形底边上的三线合一"这一重要性质,便得三种证法,即过点A作底边上的高,或底边上的中线或顶角的平分线。其通法是"等腰三角形底边上的三线合一",证得BH=CH. 思路与解法二:从证线段相等常用三角形全等这一角度出发,本题可设法证△ABD≌△ACE或证△ABE≌△ACD,于是又得两种证法,而证这两对三角形全等又都可用AAS、ASA、SAS进行证明,所以实际是六种证法。其通性是"全等三角形对应边相等"。 思路与解法三:从等腰三角形的轴对称性这一角度出发,于是用叠合法可证。 例2:已知,如图,在⊙O中,AD是直径,BC是弦,AD⊥BC,E 添加字母,不写推理过程) D 思路与解法一:从相等的线段这一角度出发,可得如下结论: 1.OA=OD; 2.BE=CE; ____________________________________________________________________________________________

精品文档三角形初一几何--- .选择题 (本大题共 24 分)一以下列各组数为三角形的三条边,其中能构成直角三角形的是()1.117,6 (D) 3,,(B)1/3,1/4,1/5 C) 4,5((A)17,15,8 如果三角形的一个角的度数等于另两个角的度数之和,那么这个三角形一定是()2. (D)等腰三角形(C)(B)直角三角形钝角三角形(A)锐角三角形 3.)下列给出的各组线段中,能构成三角形的是((A)5,12,,87 (D)3,41813 (B)5,12,7 (C)8,, ),连接,AD平分∠BAC,AE=ACDE,则下列结论中,不正确的是(中,∠如图已知:4. Rt△ABCC=90°∠(D) ∠BDE=DAE ADE (B) (A) DC=DE ∠ADC=∠(C) ∠DEB=90° ,则它的最大边上的高为()和一个三角形的三边长分别是5. 15,2025(D) 5(C) 8 ))(A12 (B10 )下列说法不正确的是(6. (A)全等三角形的对应角相等(B 全等三角形的对应角的平分线相等))C 角平分线相等的三角形一定全等(角平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合)(D 7.两条边长分别为2,第三边长是整数的三角形一共有(8 )和(C)5个(A)3个(B)4 个(D)无数个)下列图形中,不是轴对称图形的是(8.钝角∠(D) AOB C) BMN )线段(A ()等边三角形(直角三角形9.如图已知:⊥ADBC),此图中全等的三角形共有(于D BE=CF ,中,△ABCAB=AC,(B)3 (A)2对对对(C)4对(D)5 直角三角形两锐角的平分线相交所夹的钝角为(10.)(B)135°(A)125°(C)145°(D)150°精品文档. 精品文档 11.直角三角形两锐角的平分线相交所夹的钝角为()(B)135°(C)145°(D)150° (A)125° △DEF,那么还应给出的条件是()∠D,∠C=∠F,如果△ABC≌12.如图已知:∠A= ∠

中考几何母题的一题多解(多变) 一、三角形一题多解 如图:已知AB=AC,E是AC延长线上一点,且有BF=CE,连接FE交BC 于D。求证:FD=DE。 证法一 证明:过E点作EM ∥AB交DC延长线于M点,则∠M=∠B,又因为∠ ACB=∠B ∠ACB=∠ECM=∠M,所以CE=EM,又EC=BF 从而EM=BF, ∠BFD=∠DEM 则△DBF≌△DME,故FD=DE; 证法二 证明:过E点作EM ∥AB交DC延长线于M点,则∠M=∠B,又因为∠ACB=∠B ∠ACB=∠ECM=∠M,所以CE=EM,又EC=BF 从而EM=BF,∠BFD=∠DEM 则△DBF≌△DME,故FD=DE; 证法二 证明:过F点作FM∥AE,交BD于点M,

则∠1=∠2 = ∠B 所以BF=FM, 又∠4=∠3 ∠5=∠E 所以△DMF≌△DCE,故FD=DE。 二、平行四边形一题多解 如图4,平行四边形ABCD中AD=2AB,E、F在直 线AB上,且AE=BF=AB,求证:DF⊥CE. 证法一、易知ΔADF、ΔBCE为等腰三角形,故∠1=∠F, ∠2=∠E,又CD ∥AB,故∠3=∠F, ∠4=∠E,从而∠1=∠3,∠2=∠4,而∠1+∠2+∠3+∠ 4=1800,故∠3+∠4=900,表明∠COD=900,所以DF⊥CE。 证法二、如图5,连接MN,则CD=BF,且CD∥BF,故BFCD为平行四边形,则CN=BN=AB,同理,DM=MA=AB,故 CN=DM且CN∥DM,得平行四边形CDMN,易见CD=DM,故CDMN也是菱形,根据菱形的对角线互相垂直,结论成立。

证法三、如图6, 连接BM 、AN, 可证ΔAFN 中,BN=BF=BA,则ΔAFN 为直角三角形,即DF ⊥AN,利用中位线定理可知AN ∥CE ,故DF ⊥CE 。 证法四、如图7,作DG ∥CE 交AE 延长线于G ,则EG=CD=AB=AE,故AD=AG=AF,从而DF ⊥DG,而DGCE,故DF ⊥CE 四\一题多解、多变《四边形面积》 1. 如图所示,一个长为a ,宽为b 的矩形,两 个阴影都是长为c 的矩形与平行四边形,则阴影部分面积是多少。 解法一 将大矩形进行平移将平行四边形 进行转换。 (a-c)(b-c) 解法二 重叠面积为c 的平方,大矩形面积为 ab ,小矩形为ac ,平行四边形为bc ,阴影面积为ab-ac-bc+cc=(a-c )(b-c ) 2如图所示一个长为500dm 宽为300dm 的花坛要修两条过道,两条过道一样宽,花坛面积1340平方米,求过道宽。 方法一:将大矩形进行平移将平行四边形进行转换。 解:1500-80x=1340 X=2 图2 图2