密立根油滴实验

- 格式:docx

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:9

密立根油滴实验密立根油滴实验mì lì gēn yóu dī shí yàn (Millikan's 'oil-drop' experiment)密立根油滴实验,美国物理学家密立根所做的测定电子电荷的实验。

1907-1913年密立根用在电场和重力场中运动的带电油滴进行实验,发现所有油滴所带的电量均是某一最小电荷的整数倍,该最小电荷值就是电子电荷。

密立根油滴实验的目的电子电量很小,且获得单个电子也不易,密立根油滴实验通过研究电场中的带电油滴的下落,测定电子的电量。

[编辑本段]密立根油滴实验仪这是一种专为中学设计的仪器。

它主要由电源、观察显微镜、油滴室、照明系统等组成。

仪器电源在底座内,它将交流22 0伏输入电压变为直流500伏和交流7伏;观察显微镜带有刻度分划板,便于读出油滴运动的距离,配合计时停表,可测定油滴运动速度,利用齿轮、齿条的调焦,能清晰观察油滴。

油滴室内是两块水平放置的平行金属板组成的电容器,电容器上的直流电压在0-500伏内连续可调,平行极板的极性由三挡换向电键转换,电压大小由直流电压表指示,改变电压的大小和方向可以控制油滴在电场中运动的快慢和方向;照明系统采用6-8伏,3瓦灯泡为光源,发热量小,发出的光经聚光镜将平行极板内的油滴照亮,它可绕转臂旋转,便于调节视场照度。

该仪器配有喷雾器、钟表油和水准器等附件。

实验中所用停表需另备[编辑本段]密立根油滴实验原理用喷雾器将油滴喷入电容器两块水平的平行电极板之间时,油滴经喷射后,一般都是带电的。

在不加电场的情况下,小油滴受重力作用而降落,当重力与空气的浮力和粘滞阻力平衡时,它便作匀速下降,它们之间的关系是:mg=F1+B(1)式中:mg──油滴受的重力,F1──空气的粘滞阻力,B──空气的浮力。

令σ、ρ分别表示油滴和空气的密度;a为油滴的半径;η为空气的粘滞系数;vg为油滴匀速下降速度。

密立根油滴实验密立根油滴实验是由美国物理学家罗伯特·安德鲁斯·密立根在1909年发明的一种用于测量电荷量的实验方法。

这种实验方法在物理学界被广泛应用,并为密立根赢得了1923年度诺贝尔物理学奖。

实验原理密立根油滴实验基于油滴的静电平衡原理。

在实验中,密立根首先将细小的油滴通过喷雾轻轻喷入气体室中。

随后,他在实验室中产生静电场,在设定的静电场中,油滴会受到电力的作用而上升或下降。

通过测量油滴的上升或下降速度与电场的关系,可以推导出油滴所带电荷的大小。

实验步骤1.准备工作:保证实验室环境干燥、无尘,并保持平稳。

同时,确保实验设备完好无损。

2.准备实验材料:将一小瓶细小的油滴放入喷雾器中,将喷雾器连接至气体室,并保证油滴可以稳定地喷入气体室。

3.产生静电场:使用高压电源或静电发生器产生一个均匀稳定的静电场。

可以使用静电所充电的金属板或金属网制作电场。

4.记录油滴的上升和下降:在静电场中让油滴进入油滴仪,并注意记录油滴的上升和下降速度。

通过观察油滴的移动,可以了解油滴所带电荷的大小。

5.重复实验:重复多次实验,取平均值以获得更准确的结果。

6.数据分析:根据实验记录和所使用的静电场的特性,计算得出每个油滴所带电荷的大小。

7.结果展示:将实验结果整理成表格或图表,并写出实验结论。

实验注意事项•实验环境要保持干燥和无尘,以确保实验准确度。

•实验设备要保持完好无损,以确保实验安全和准确度。

•在操作高压电源或静电发生器时,要小心避免触电。

•实验过程中要严格遵守实验室规范,注意个人安全。

实验结果与讨论通过密立根油滴实验,我们可以测量出油滴所带电荷的大小,并进一步了解电荷的性质。

密立根使用了这个实验方法来证明电荷是量子化的,即电荷是离散的而不是连续的。

他的实验结果为今后量子力学的发展打下了基础。

虽然密立根油滴实验被广泛应用于电荷测量,但它也有一些局限性。

实验过程中存在着一定的误差,这可能会影响实验的准确性。

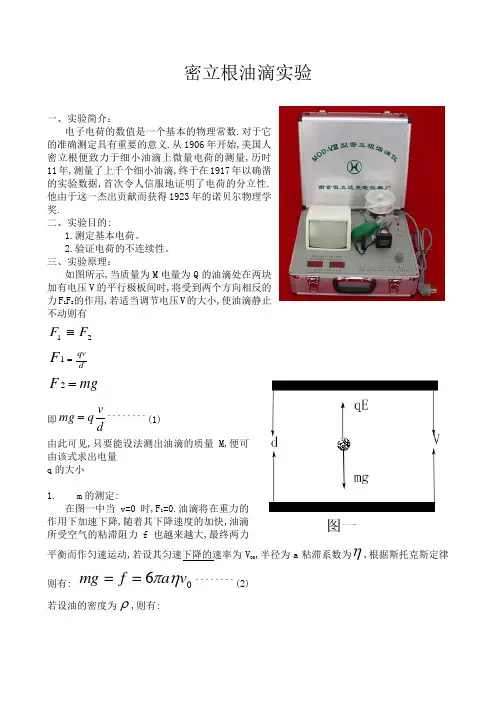

密立根油滴实验一、实验简介:电子电荷的数值是一个基本的物理常数.对于它的准确测定具有重要的意义.从1906年开始,美国人密立根便致力于细小油滴上微量电荷的测量,历时11年,测量了上千个细小油滴,终于在1917年以确凿的实验数据,首次令人信服地证明了电荷的分立性.他由于这一杰出贡献而获得1923年的诺贝尔物理学奖.二、实验目的:1.测定基本电荷。

2.验证电荷的不连续性。

三、实验原理:如图所示,当质量为M 电量为Q 的油滴处在两块加有电压V 的平行极板间时,将受到两个方向相反的力F 1F 2的作用,若适当调节电压V 的大小,使油滴静止不动则有21F F ≡ d qv F =1mg F =2即d v q mg =````````(1)由此可见,只要能设法测出油滴的质量M,便可由该式求出电量q 的大小1. m 的测定:在图一中当v=0时,F 1=0.油滴将在重力的作用下加速下降,随着其下降速度的加快,油滴所受空气的粘滞阻力f 也越来越大,最终两力平衡而作匀速运动,若设其匀速下降的速率为V 00,半径为a 粘滞系数为η,根据斯托克斯定律则有: 06v a f mg ηπ==````````(2)若设油的密度为ρ,则有:ρπ343a m =````````(3) 联立(2)(3)式得:gv a ρη290=````````(4) 但是由于油滴并非刚体,而且其体积也太小,所以此时斯托克斯定律并不严格成立,而应予以修正; pa b +=11ηη```````(5)(式中,p 为大气压强(取为76cmHg),b=6.17×10-6(m.cmHg)为一常数)联立(3)(4)(5)式得:230)1129(43pa bg V m +⨯=ρηπ``````````````````(6)可见只要将(6)式代入(1)式便可求出电荷电量,由此可见,q 的测量关键在于m 的测量,而m 的测量关键以在于V 0的测量.2. V 0的测量当V=0时,设油滴匀速下降l 路程所用时间为t,则tl V =0 (7)联立1,6.7.式得v d pa b t l g q ⨯⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+=23)1(218ηρπ(8)将4 式和各常数代入到上式中得到一个比较实用的计算油滴带电量公式:[]V t t q g g 102.01(1043.12314+⨯=-(9)同理可得到一个计算油滴半径的公式:[]21602.01(1015.4gg t t a +⨯=-(10)四.仪器及用具:密立根油滴实验仪.调焦用细丝.雾化器.钟油,停表五.实验步骤:(一)仪器的调整及预热第一步:调水平.取下油雾室,观察水准仪中的气泡是否居中,如果不居中,可先调正面的两个底座螺丝气泡位于”6 点”或”12点”位置,然后调节顶部底座螺丝使气泡位于正中位置.至此水平调节完毕.此后所有的操作,接触均应缓慢小心,以免破坏水平调节.第二步:轻轻放好油雾室.平衡电压开头和升降电压开头均指”0”位置.相应的两个大小调节旋扭反时针转到尽头,并接整机电源预热10分钟.(二)显微镜调焦第一步:缓慢转动调焦鼓轮使物镜头插入到观察窗口并对正,且使其光轴大致水平第二步:缓慢转动目镜头,使其分划板清晰可见,并适当转动整个目镜筒,使分划板不致左右偏斜.第三步:拿开油雾室,将调焦细丝插入油雾室孔中.旋转调焦鼓轮,使细丝像清晰可见,如果所看到的细比像边缘不明亮,或者上下不一样亮,应辅导老师协助调整照明灯泡和导光棒,拔去调焦细丝.放好油雾室.第四步:利用雾化器从喷油孔向内急速喷入少许油雾.并及时从显微镜中观察.刚开始由于大量油滴的散射,可发现板间光亮一下子亮了许多,稍过片刻,便可看到晶莹剔透的小油滴犹如寂静夜空中点点繁星。

密立根油滴实验

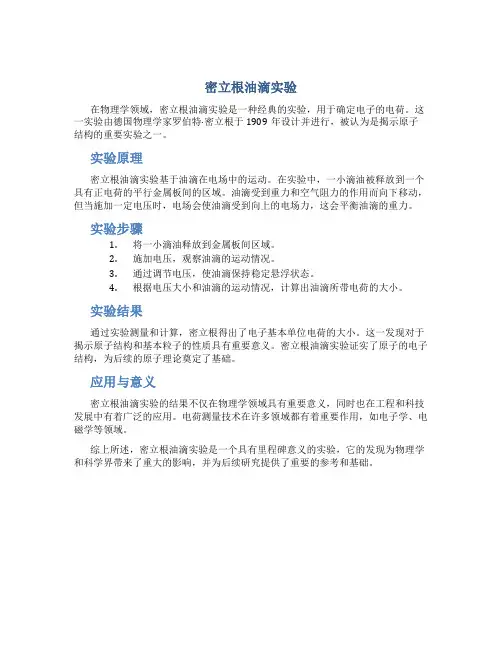

在物理学领域,密立根油滴实验是一种经典的实验,用于确定电子的电荷。

这一实验由德国物理学家罗伯特·密立根于1909年设计并进行,被认为是揭示原子结构的重要实验之一。

实验原理

密立根油滴实验基于油滴在电场中的运动。

在实验中,一小滴油被释放到一个具有正电荷的平行金属板间的区域。

油滴受到重力和空气阻力的作用而向下移动,但当施加一定电压时,电场会使油滴受到向上的电场力,这会平衡油滴的重力。

实验步骤

1.将一小滴油释放到金属板间区域。

2.施加电压,观察油滴的运动情况。

3.通过调节电压,使油滴保持稳定悬浮状态。

4.根据电压大小和油滴的运动情况,计算出油滴所带电荷的大小。

实验结果

通过实验测量和计算,密立根得出了电子基本单位电荷的大小。

这一发现对于揭示原子结构和基本粒子的性质具有重要意义。

密立根油滴实验证实了原子的电子结构,为后续的原子理论奠定了基础。

应用与意义

密立根油滴实验的结果不仅在物理学领域具有重要意义,同时也在工程和科技发展中有着广泛的应用。

电荷测量技术在许多领域都有着重要作用,如电子学、电磁学等领域。

综上所述,密立根油滴实验是一个具有里程碑意义的实验,它的发现为物理学和科学界带来了重大的影响,并为后续研究提供了重要的参考和基础。

密 立 根 油 滴 实 验一、实验目的1.了解CCD 图像传感器的原理与应用,学习电视显微测量方法。

2.利用电视显微密立根油滴仪验证电量的量子性,测量电子电荷。

二、实验仪器密立根油滴仪三、实验原理(一)实验仪器:CCD 微机密立根油滴仪、监视器CCD 微机密立根油滴仪主要由油滴盒、CCD 电视显微镜、电路箱、监视器等组成。

1、 油滴箱上下电极直接用平板垫在胶木圆环上,在上电极板中心有一个0.4mm 的油雾落入孔,在胶木圆环上开有显微镜观察孔、照明孔和一个备用孔为采用紫外线等手段改变油滴带电量时启用。

在油滴盒外套有防风罩,罩上放置一个可取下的油雾杯,杯底中心有一个落油孔及一个档片,用来开关落油孔。

2、 电路箱电路箱体内装有高压产生、测量显示等电路。

底部装有三只调平手轮,面板结构见图。

由测量显示电路产生电子分划板刻度,是8×3结构,垂直线视场为2mm ,分8个格,每格值为0.25mm 。

在面板上有两只控制平行极板电压的三档开关,K 1控制上极板电压的极性,K 2控制极板上电压的大小。

当K 2处于中间位置即“平衡”档时,可用电位器调节平衡电压;打向“提升”档时,自动在平衡电压的基础上增加200~300V 的提升电压;打向“0V ”档时,极板上电压为0V 。

K 2的“平衡”、“0V ”档与计时器的“计时/停”是联动的。

在K 2由“平衡”打向“0V ”,油滴开始匀速下落的同时开始计时,油滴下落到预定距离时,迅速将K 2由“0V ”打向“平衡”档,油滴停止下落的同时停止计时。

这样,在屏幕上显示的是油滴实际的运动距离及对应的时间。

由于空气阻力的存在,油滴是先经一段变速运动然后进入匀速运动的。

但这变速运动时间非常短,小于0.01秒,与计时器精度相当。

所以可以看作当油滴自静止开始运动时,油滴是立即作匀速运动的,运动的油滴突然加上原平衡电压时,将立即静止下来。

(二)实验原理:一个质量为m ,带电量为q 的油滴处在二块平行极板之间,平行极板未加电压时,油滴受重力和空气阻力作用,加速下落一段后匀速下落。

密立根油滴实验原理简述1. 实验背景大家好,今天我们来聊聊密立根油滴实验,听起来有点高大上的样子,但其实它的原理简单得可以用“油滴”这两个字概括。

密立根,这位老兄可真是个传奇人物,早在1911年,他就通过这个实验发现了电子的电荷。

是不是很酷?想想看,当时人们对微小的粒子一无所知,他就像是一位探险家,勇敢地去揭开科学的面纱。

2. 实验原理2.1. 油滴的选择首先,实验是从一些小油滴开始的。

密立根用了一种很细腻的油,这可不是随便哪种油哦,而是专门选择过的,这种油滴小得像蚊子腿上的小水珠,足以让人瞠目结舌。

为了让这些油滴可以在空气中漂浮,密立根用雾化器把油变成了细小的油滴,真的是“一粒米能顶千军”的效果。

2.2. 电场的设置接下来,密立根可不是闲着,他在油滴所在的空间里设置了一个电场。

没错,就是通过电场来给油滴施加力。

这时候,油滴在重力和电场的作用下,就开始跳舞了。

其实,油滴就像是一个个小舞者,重力让它们向下,而电场则让它们往上,整个过程就像一场精彩的舞蹈比赛。

3. 观测与计算3.1. 观测油滴运动当然,光有舞蹈可不够,密立根还需要仔细观察这些油滴的运动。

他使用了显微镜,把油滴的运动记录下来,真是费了不少功夫。

通过这些数据,他开始计算油滴的电荷。

想象一下,那时候没有今天的高科技设备,密立根真的是一边喝着咖啡一边像侦探一样细心地研究,绝对是“天道酬勤”的典范。

3.2. 计算电荷的大小最后,密立根通过油滴的运动,成功地算出了电荷的大小。

这一结果不仅让他获得了诺贝尔奖,还为我们后来的科学研究奠定了基础。

可以说,他用一滴油,开辟了一条通往电子世界的新道路,真的是“开天辟地”的成就。

想想看,如果没有这个实验,我们或许还在探索电子的神秘面纱呢。

4. 实验的意义说到这里,密立根油滴实验的意义可真是非同小可。

它不仅让我们认识到电子的电荷是量子化的,也为后来的物理学发展打下了基础。

试想一下,没有这个实验,我们可能对电流、电子的运作一无所知,生活也就会变得平淡无奇。

密立根油滴实验油滴法测量基本电荷首先是由著名的物理学家密立根设计完成的,因此称作密立根油滴实验。

密立根于1907年开始从事这项研究,在芝加哥大学实验室用了七、八年时间对带电油滴的微小电荷进行了几千次测量,明确获知每个油滴上的电荷均为某一最小电荷,即电子电荷的整数倍,并精确地测定了的数值,令人信服地证明了电荷的量子性。

由于测定电子电荷及光电效应实验等项杰出成就,密立根被授予1923年度诺贝尔物理奖。

密立根在油滴实验中采用经典力学的方法去揭示微观粒子的量子本性,简单、直观、巧妙而又准确,实验结果具有无可置辩的说服力,堪称物理实验楷模。

他对实验一丝不苟,精益求精,对许多实验细节都作了认真仔细的考虑,分析和避免各种可能产生误差的根源;实验时有极大的耐心,有时候甚至盯住一个油滴达5—6小时之久。

在这个实验里,我们不但要测量基本电荷的数值,验证电荷的量子性,更要学习他精湛的实验技术,严谨的科学作风,进一步提高我们的实验素质和实验能力。

通过密立根油滴实验测量基本电荷值,使学生学到宏观量测量微观量的巧妙构思,培养耐心细致的科学态度以及观察、分析问题的能力,并进一步从实验上测量的结果验证电荷的不连续性。

实验原理:处于水平放置的平行板电容器中存在一个带电的油滴,如果两板间距离为d,板间电位差为V,油滴将如何运动呢?下图给出了油滴的受力情况。

假定油滴是一具有质量为m的球体,在不加电场的空间中(V=0),油滴会受到重力和空气的浮力作用,重力向下,浮力向上。

当重力大于浮力时,油滴应该加速向下运动,但由于空气对运动的油滴会产生阻力,阻力的大小根据斯托克斯定律应随着油滴速度的增加而增大,阻力的方向与运动的方向相反,当油滴达到一定速度vg后,向下的重力和向上的空气浮力F、空气阻力Ft相平衡,油滴作匀速运动。

于是有:F 1―F2=0其中:F2=mg=4/3πr3ρi gF 1=F+Ft式中r 为油滴半径,ρi为油滴密度,g为重力加速度。

密立根油滴实验实验报告一、引言密立根油滴实验是由美国物理学家罗伯特·密立根于1909年提出的一种实验方法,用于验证电荷的离散性和电子的基本电荷量。

通过此实验,密立根成功地测定了电子的电荷量,并为原子结构理论的发展做出了重要贡献。

本实验报告将详细介绍密立根油滴实验的原理、实验步骤、数据处理方法以及实验结果的分析和讨论。

二、原理密立根油滴实验基于油滴在电场中受力的原理。

当一个带电的油滴悬浮在空气中时,可以通过施加电场使油滴偏转,进而测量油滴的电荷量。

实验中使用的仪器主要有油滴发生器、电场装置以及显微镜等。

三、实验步骤3.1 准备工作1.将油滴发生器清洗干净,确保无杂质。

2.调整油滴发生器喷嘴的大小,使得产生的油滴大小均匀。

3.准备电场装置,确保电极之间的距离和电场强度可以调节。

3.2 实验操作1.打开油滴发生器,使得油滴从喷嘴中喷出。

2.调节电场装置,使得油滴在电场中受力。

3.通过显微镜观察油滴在电场中的运动情况,并记录下相关数据。

4.重复实验多次,取得稳定的数据。

3.3 数据处理1.根据实验数据计算出油滴的电荷量。

2.统计多次实验的数据,计算平均值和标准偏差。

四、实验结果与分析经过多次实验,我们得到了一系列油滴的电荷量数据。

通过计算平均值和标准偏差,我们得出了油滴电荷量的估计值。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.油滴的电荷量是离散的,而不是连续的。

2.油滴的电荷量都是电子电荷量的整数倍。

3.通过对多组实验数据的分析,我们可以得到电子的基本电荷量的估计值。

五、结论密立根油滴实验通过测量油滴在电场中的运动情况,成功验证了电荷的离散性和电子的基本电荷量。

实验结果对于原子结构理论的发展具有重要意义。

通过本次实验,我们不仅学习了密立根油滴实验的原理和操作方法,还深入理解了电荷的离散性和电子的基本电荷量。

实验结果与理论值的接近程度也验证了实验的可靠性和准确性。

参考文献1.密立根, 罗伯特·A. 密立根油滴实验. 物理学报, 1909, 28(7): 457-468.2.Griffiths, David J. Introduction to Electrodynamics. CambridgeUniversity Press, 1999.。

密立根油滴实验总结密立根油滴实验是由罗伯特·密立根于1909年首次提出的,通过测量油滴在电场中的运动来确定元电荷的实际大小。

该实验为量子物理学的发展做出了重要贡献。

本文将对密立根油滴实验的原理、步骤和结果进行总结和分析。

一、实验原理1.1 油滴带电密立根油滴实验中,利用了X射线使空气中的空气分子电离,形成带正电荷的空气离子。

当这些正电离子接触到油滴时,油滴也会获得正电荷。

1.2 油滴在电场中的运动在实验装置中,将油滴悬浮在一个平行板电容器中。

通过调节电压,可以在电容器中产生垂直向上的电场。

油滴在电场中受到电场力的作用,根据电场力和重力之间的平衡关系,可以测量出油滴的电量。

1.3 确定元电荷的大小根据油滴所带电量的大小,结合油滴的质量,可以确定元电荷的大小。

密立根通过实验发现,油滴所带电量只能是元电荷的整数倍。

通过统计多个油滴的电量,可以确定元电荷的实际大小。

二、实验步骤2.1 准备实验装置首先,需要准备一个平行板电容器,可以通过调节其电压来生成电场。

在电容器的上部装上一个精细的喷雾器,用来喷入精细的油滴。

2.2 调整电场打开电源,调节电压,使电场的强度适当。

2.3 喷入油滴使用喷雾器喷入一些油滴,让油滴悬浮在电场中。

2.4 观察油滴的运动通过显微镜观察悬浮在电场中的油滴的运动情况。

记录油滴的运动轨迹和速度。

2.5 重复实验重复以上步骤多次,记录不同油滴的运动情况,并计算每个油滴的电荷量和质量。

2.6 统计结果根据多次实验的结果,统计不同油滴的电荷量,并进行数据分析。

三、实验结果分析根据密立根油滴实验的测量结果,可得到元电荷的实际大小。

实验中发现,油滴所带电量只能是元电荷e的整数倍,其中e的数值约为1.6 x 10^(-19) 库仑。

通过对多个油滴电量和质量的综合统计,密立根得出元电荷的实际大小为约1.6 x 10^(-19) 库仑。

这一结果对于量子物理学的发展具有重要意义,证明了电荷量是离散的,而且存在最小的“基本电荷”。

密立根油滴实验密立根(likan )在1910-1917年的七年间,致力于测量微小油滴上所带电荷的工作,这即是著名的密立根油滴实验,它是近代物理学发展过程中具有重要意义的实验。

密立根经过长期的实验研究获得了两项重要的成果:一是证明了电荷的不连续性。

即电荷具有量子性,所有电荷都是基本电荷e 的整数倍;二是测出了电子的电荷值—即基本电荷的电荷值1910)002.0602.1(-⨯±=e 库仑。

本实验就是采用密立根油滴实验这种比较简单的方法来测定电子的电荷值e 。

由于实验中产生的油滴非常微小(半径约为910-m ,质量约为1510-kg ),进行本实验特别需要严谨的科学态度、严格的实验操作、准确的数据处理,才能得到较好的实验结果。

【实验目的】1. 验证电荷的不连续性,测定基本电荷的大小。

2 . 学会对仪器的调整、油滴的选定、跟踪、测量以及数据的处理。

【实验仪器】密立根油滴仪,显示器,喷雾器,钟油 【实验仪器介绍】密立根油滴仪包括油滴盒、油滴照明装置、调平系统、测量显微镜、供电电源以及电子停表、喷雾器等部分组成。

MOD-5型油滴仪的外形以实验装置图如图1所示,其改进为用CCD 摄像头代替人眼观察,实验时可以通过黑白电视机来测量。

图1 MOD5型油滴仪油滴盒是由两块经过精磨的平行极板(上、下电极板)中间垫以胶木圆环组成。

平行极板间的距离为d 。

胶木圆环上有进光孔、观察孔和石英窗口。

油滴盒放在有机玻璃防风罩中。

上电极板中央有一个φ0.4mm 的小孔,油滴从油雾室经过雾孔和小孔落入上下电极板之间,上述装置如图2所示。

油滴由照明装置照明。

油滴盒可用调平螺丝调节,并由水准泡检查其水平。

电源部分提供四种电压 (1)2.2伏特油滴照明电压。

(2)500伏特直流平衡电压。

该电压可以连续调节,并从电压表上直接读出,还可由平衡电压换向开关换向,以改变上、下电极板的极性。

换向开关倒向“+”侧时,能达到平衡的油滴带正电,反之带负电。