车载储氢系统标准统计文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

车载储氢系统标准统计

时间:2014-08-27 08:45:08来源:

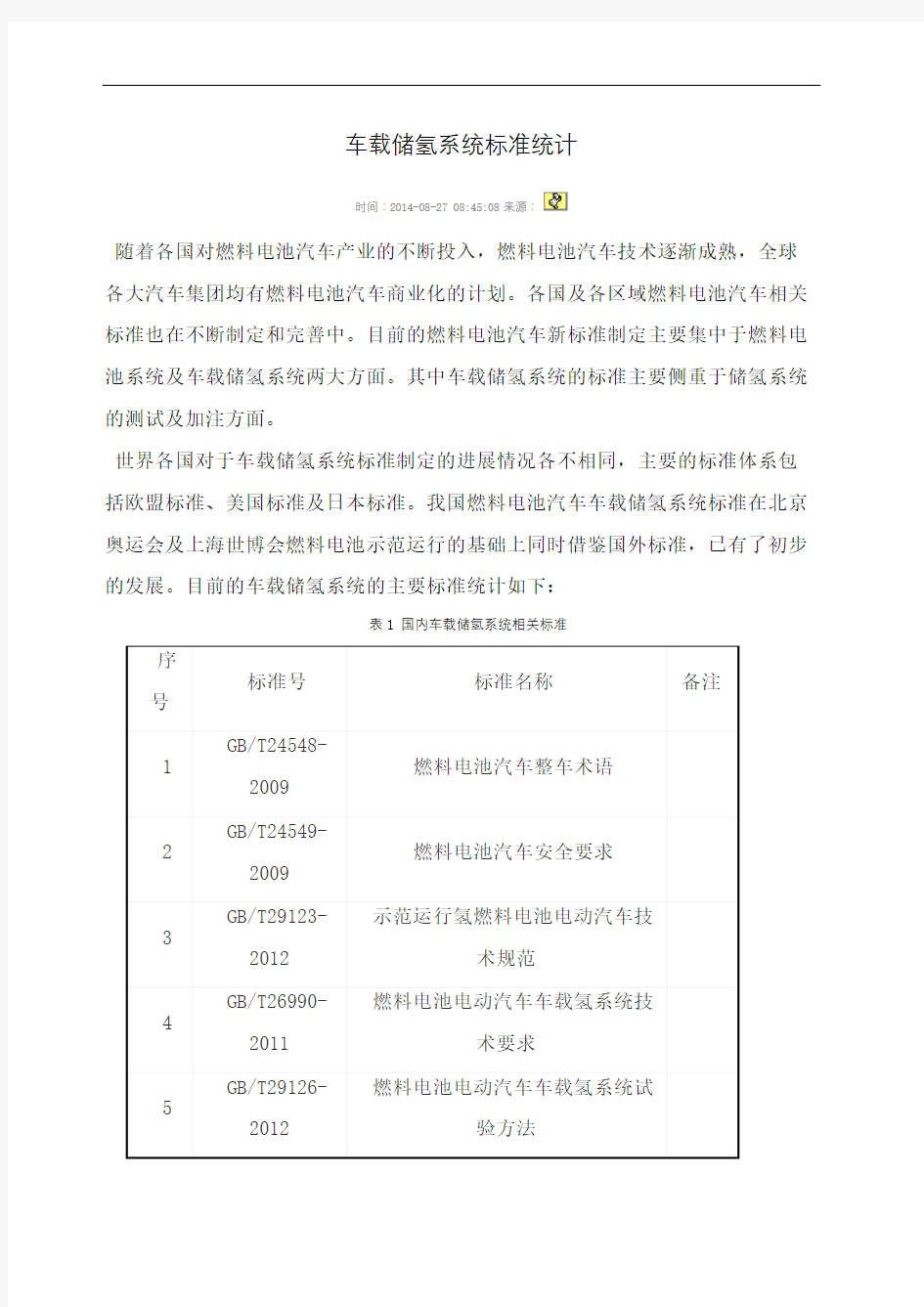

随着各国对燃料电池汽车产业的不断投入,燃料电池汽车技术逐渐成熟,全球各大汽车集团均有燃料电池汽车商业化的计划。各国及各区域燃料电池汽车相关标准也在不断制定和完善中。目前的燃料电池汽车新标准制定主要集中于燃料电池系统及车载储氢系统两大方面。其中车载储氢系统的标准主要侧重于储氢系统的测试及加注方面。

世界各国对于车载储氢系统标准制定的进展情况各不相同,主要的标准体系包括欧盟标准、美国标准及日本标准。我国燃料电池汽车车载储氢系统标准在北京奥运会及上海世博会燃料电池示范运行的基础上同时借鉴国外标准,已有了初步的发展。目前的车载储氢系统的主要标准统计如下:

表1 国内车载储氢系统相关标准

序

号

标准号标准名称备注1

GB/T24548-

2009

燃料电池汽车整车术语

2

GB/T24549-

2009

燃料电池汽车安全要求

3

GB/T29123-

2012示范运行氢燃料电池电动汽车技

术规范

4

GB/T26990-

2011燃料电池电动汽车车载氢系统技

术要求

5

GB/T29126-

2012燃料电池电动汽车车载氢系统试

验方法

中各部件的性能要求及测试方法给出规定。JIGA标准针对车载储氢瓶的设计、制造/批试验及型式试验给出了明确规定。联合国即将发布的燃料电池车辆全球技术法规(GTR)将大部分采用日本的标准,因此日本的燃料电池汽车生产商将在新能参数方面不必做过多的调整,这也体现了目前日本在燃料电池汽车技术方面的领先地位。未来中国燃料电池汽车事业的发展仍任重而道远。

储氢材料 摘要:作为一种新型的清洁能源,氢的廉价制取、安全高效储存与运输及其模型应用,将是今后研究的重点。本文介绍了储氢材料的结构、性能、制 备及应用;展望了储氢材料的发展趋势。 关键字:氢;储氢材料;清洁能源 1引言 随着传统能源的日渐枯竭,致使人类面临着能源、资源和环境危机的严峻挑战,同时人们环保意识的日益增强,开始大力寻找新的洁净能源己成为科研工作的焦点[l]。在这些过程中,氢以其独有的优点逐渐得到人们的公认。氢作为洁净能源具有以下优点:(l) 氢的燃烧产物是水,对环境不产生任何污染;(2) 氢可以通过太阳能、风能等分解水而再生,是可再生能源;(3) 燃烧1g氢放出的热量是等量汽油的3倍左右;(4) 氢资源丰富,可通过水、碳氢化合物等电解或分解生成。由此可见,氢是一种清洁,高效的能源,在未来有着广阔的应用前景。在氢能利用过程中,有两个重要的方面,即氢能的制备和储运。在氢能的制备方面:人类通过利用太阳能光解海水可以制得大量的氢;故氢的储存和运输是其发展和应用中遇到的难点之一。 2 氢的存储标准与现状 “储氢材料”顾名思义是一种能够储存氢的材料。衡量储氢材料性能的标准主要有2个:体积储氢密度(kg/m3)和储氢质量分数(%)。体积储氢密度为系统单位体积内储存氢气的质量,储氢质量分数为系统储存氢气的质量与系统质量的比值。另外,充放氢的可逆性、充放气速率及可循环使用寿命等也是衡量储氢材料性能的重要参数[2]。 和其它物质一样,氢的存在状态也是固态、液态、气态。气态时存储方式较为简单方便,也是目前储存压力低于17MPa氢气的常用方法。但其密度较小,体积大;由于是易燃气体在运输和使用过程中存在安全隐患是该方法的不足之处。液态储氢方法的体积密度高(70kg/m3),但氢气的液化需要冷却到20K的超低温下才能实现,此过程消耗的能量约占所储存氢能的25%~45%。液态氢不仅储存成本高,而且使用条件苛刻,目前只限于在航天技术领域中应用。因此这些传统的储氢方法根本无法满足现代社会对氢能利用的要求。为此世界各国纷纷投人大量精力来解决这一难题。随着研究的深入进展,在储氢材料领域中逐渐出现了多样化,其中最典型的有三大类:金属储氢材料、多孔吸附储氢材料、有机液态储氢材料等。

2019年车载储氢行业 分析报告 2019年7月

目录 一、车载储氢技术多元化,高压气态储氢是主流路径 (5) 1、车载储氢技术是燃料电池重点突破环节 (5) 2、高压气态车载储氢已达可使用状态 (7) (1)车用高压气态储氢 (7) (2)固定式高压气态储氢 (9) 3、其他车载储氢方式尚不成熟 (11) (1)有机液体储氢 (11) (2)低温液态储氢 (12) (3)金属氢化物储氢 (13) 二、高压气态储氢应用依赖于车载氢瓶技术 (14) 1、我国气瓶制造技术与国际存在一定差距 (14) (1)国内IV型瓶研发滞后 (14) (2)碳纤维依赖进口 (15) (3)液氢储罐汽车应用发展缓慢 (15) 2、国内以III型气瓶为主,未来需向IV型过渡 (16) (1)国内内衬材料多选用铝合金 (16) (2)纤维缠绕层选用碳纤维作为增强材料 (17) 3、国内以35MPa气态氢为主,未来需向70MPa过渡 (19) 三、高端碳纤维是制造储氢瓶的核心材料 (20) 1、储氢瓶等压力容器是碳纤维主要下游需求之一 (20) 2、高端碳纤维制造产业被美、日垄断 (23) (1)碳纤维行业属于资本和技术密集型行业,行业壁垒高 (23) (2)应用领域不断拓展,潜在市场逐步成熟 (23) (3)日本及欧美领先企业垄断全球市场 (24)

(4)市场和政府在行业发展中发挥重要作用 (24) 3、我国碳纤维对外依存度超过70%,产能集中度逐步提高 (26) 四、相关企业 (28) 1、气瓶制造企业加速高压储氢瓶研发 (29) (1)京城股份 (29) (2)富瑞特装 (30) (3)中材科技 (31) 2、国内高端碳纤维产品研发能力逐步提升 (32) (1)光威复材 (32) (2)中简科技 (33)

储氢材料的储氢原理与研究现状 氢能,即氢气中所含有的能量。具有环境友好、资源丰富、热值高、燃烧性能好、潜在经济效益高等特点[2]。目前,能源危机和环境危机日益严重。许多国家都在加紧部署、实施氢能战略,如美国针对运输机械的“Freedom CAR”计划和针对规模制氢的“Future Gen”计划,日本的“New Sunshine”计划及“We-NET”系统,欧洲的“Framework”计划中关于氢能科技的投人也呈现指数上升趋势[3]。但是,氢能的使用至今未能商业化,主要的制约因素就是存储问题难以解决。因此,氢能的利用和研究成为是当今科学研究的热点之一。而寻找性能优越、安全性高、价格低廉、环保的储氢材料则成为氢能研究的关键。 目前,氢可以以高压气态液态、金属氢化物、有机氢化物和物理化学吸附等形式储存。高压气态液态[4]储氢发展的历史 较早,是比较传统而成熟的方法,无需任何材料做载体,只需耐压或绝热的容器就行,但是储氢效率很低,加压到15MPa时质量储氢密度不超过3 %。而且存在很大的安全隐患,成本也很高。 金属氢化物[5-7]储氢开始于1967年,Reilly等报道Mg2Cu能大量储存氢气,接着1970年菲利浦公司报道LaNi5在室温下能可逆吸储与释放氢气,到1984年Willims制出镍氢化物电池,掀起稀土基储氢材料的开发热潮[8-9]。金属氢化物储氢的原理是氢原子进入金属价键结构形成氢化物。有稀土镧镍、钛铁合金、镁系合金、钒、铌、锆等多元素系合金。具体有NaH-Al-Ti、 Li3N-LiNH2、MgB2-LiH、MgH2-Cr2O3及Ni(Cu,Rh)-Cr-FeO x等物质,

论文关键词:氢能制氢技术储氢技术 论文摘要:氢能是21世纪解决化石能源危机和缓解环境污染问题的绿色能源。实现氢能的利用,氢的储运是目前要解决的关键问题。文章综述了氢气制备技术和储备技术的最新研究进展,并探讨了制氢与储氢技术的关键问题。最后对进一步的研究进展进行展望,提出了可供研究的课题方向。 0 引言 资源减少、能源短缺、环境污染日益严重。为了我国经济可持续发展的战略国策,寻找洁净的新能源和可再生能源来替代化石能源已经迫在眉睫。氢能以其热值高、无污染、来源丰富等优点,越来越受到人们的重视,被称为21世纪的理想能源。是人类能够从自然界获取的、储量非常丰富而且高效的含能体能源。 作为能源,氢能具有无可比拟的潜在开发价值:氢是自然界最普遍存在的元素,它主要以化合物的形态储存于水中,而水是地球上最广泛的物质;除核燃料外,氢的发热值在所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高;氢燃烧性能好,点燃快,与空气混合时有广泛的可燃围,而且燃点高,燃烧速度快;氢本身无毒,与其他燃料相比氢燃烧时最清洁。氢能利用形式多,既可以通过燃烧产生热能,在热力发动机中产生机械功,又可以作为能源材料用于燃料电池,或转换成固态氢用作结构材料。用氢代替煤和石油,不需对现有的技术装备作重大的改造,现在的燃机稍加改装即可使用。所有气体中,氢气的导热性最好,比大多数气体的导热系数高出10倍,在能源工业中氢是极好的传热载体。所以,研究利用氢能已成为国外学者研究的热点[1、2、3、4]。 1国外氢能发展状况 2003年11月19-21日在美国首都华盛顿欧米尼·西海姆大酒店举行“国际氢能经济合作伙伴组织”[The International Partnership For The Hydrogen Economy( IPHE)]成立大会,共有澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、冰岛、印度、意大利、日本、国、俄罗斯、英国、美国和欧盟的政府代表团及工商业界代表数百人出席会议。IPHE是一种新的氢能国际合作关系,这种合作将支持未来的氢能和电动汽车技术,建设一个安全、有效和经济的世界围的氢能生产、储存、运输、分配和使用设施的大系统。氢能作为解决当前人类所面临困境的新能源而成为各国大力研究的对象。 氢能广泛应用的关键,在于研制出成本低的制氢技术。目前,氢能利用技术开发已在世界主要发达国家和发展中国家启动,并取得不同程度的成果。美国已研制成功世界上第一辆以氢为燃料的汽车,可将60%-80%的氢能转换成动能,其能量转换率比普通燃机高一倍。1989年,美国太平洋能源公司发明了能大量生产廉价氢燃料的新技术。可用于水分解的一种化学催化剂。用这种方法分解出来的氢成本很低,因而成为世界上最便宜的燃料[1-3,6]。 欧盟(EU)也加紧对氢能的开发利用。在2002-2006年欧盟第6个框架研究计划中,对氢能和燃料电池研究的投资为2,500万-3,000万欧元,比上一个框架计划提高了1倍。北欧国家2005年成立了“北欧能源研究机构”,通过生物制氢系统分析,提高生物生产氢能力。2005年7月,德国宝马( BMW)汽车公司推出了一款新型氢燃料汽车,充分利用了氢不会造

储氢材料研究现状与发展趋势 xxx 摘要:氢能作为一种新型的能量密度高的绿色能源,正引起世界各国的重视。储存技术是氢能利用的关键。储氢材料是当今研究的重点课题之一,也是氢的储存和输送过程中的重要载体。本文综述了目前已采用或正在研究的储氢材料,如金属储氢(镁基储氢、Fe-Ti基储氢、金属配位氢化物、钒基固溶体型储氢)、碳基储氢、有机液体储氢等材料,比较了各种储氢材料的优缺点,并指出其发展趋势。 关键字:储氢材料,储氢性能,金属储氢,碳基储氢,有机液体储氢。 1.引言 氢原料来源广泛、无污染且能量转换效率高,是解决未来清洁能源需求问题的首选新能源之一。氢是宇宙中含量最丰富的元素之一。氢气燃烧后只产生水和热,是一种理想的清洁能源。氢能利用技术,如氢燃料电池和氢内燃机,可以提供稳定、高效、无污染的动力,在电动汽车等领域有着广泛的应用前景。由于氢能技术在解决人类面临的能源与环境两大方面的重大作用,国内外对氢能技术都有大量资金投入,以加快氢能技术的研发和应用。 氢能作为一种储量丰富、来源广泛、能量密度高的绿色能源及能源载体,正引起人们的广泛关注。氢能的开发和利用受到美、日、德、中、加等国家的高度重视,以期在21世纪中叶进入氢能经济(hydrogeneconomy)时代。氢能的利用需要解决三个问题:氢的制取、储运和应用,而氢能的储运则是氢能利用的瓶颈。氢在正常情况下以气态形式存在、密度最小、且易燃、易爆、易扩散,这给储存和运输带来很大困难。当氢作为一种燃料时,必须具有分散性和间歇性使用的特点,因此必须解决储存和运输问题。储氢和输氢技术要求能量密度大(包含质量储氢密度和体积储氢密度)、能耗少、安全性高。当氢作为车载燃料使用(如燃料电池动力汽车)时,应符合车载状况的要求。对于车用氢气存储系统,国际能源署(IEA)提出的目标是质量储氢密度大于5wt%,体积储氢密度大于50kgH2/m3,并且放氢温度低于423K,循环寿命超过1000次;而美国能源部(DOE)提出的目标是到2010年质量储氢密度不低于6wt%,体积储氢密度大于45kgH2/m3;到2015年上述指标分别达9wt%和81kgH2/m3;到2010年车用储氢系统的实际储氢能力大于3.1kg(相当于小汽车行使500km所需的燃料)。图1给出了目前所采用和正在研究的储氢材料的储氢能力对比。

燃料电池汽车车载氢气安全研究 当前能源和环境问题日益紧张,世界上石油等传统能源面临枯竭的严重考验。同时,由动力机械使用传统能源引起的环境污染日益威胁到人们的生活,温室气体的排放、酸雨的形成无不与使用传统燃料相关。因此发展为动力机械使用的清洁可替代燃料,成为目前亟待解决的问题。 在此背景之下开发出了使用清洁能源氢气作为燃料的燃料电池汽车。这种新能源汽车由氢气和氧通过燃料电池产生的电能提供动力,氢氧反应这一过程不仅有极高的能量利用效率,而且排放物只有水,对环境没有任何污染。但是,氢气本身的特性如泄漏性、爆炸性和氢脆等,使得燃料电池汽车存在着一定的安全隐患,这种新能源动力系统的安全性成为人们首先关心的问题。这些安全问题包括储氢安全、车载氢气系统的安全、燃料电池汽车发生碰撞以及发生氢气泄露时的安全等。因此,为了燃料电池汽车的推广使用,有必要对其安全性进行深入研究。 1 燃料电池汽车的储氢安全 对燃料电池汽车来讲,氢气的存储应当密度高、轻便、安全而且经济。一台装有24 L 汽油可行驶400 km 的汽车,行驶同样的距离,靠燃烧方式需消耗8 kg 氢,靠电池供能则仅需4 kg 氢。4kg 的氢气在室温和一个大气压下体积为45000L,这对汽车载氢是不现实的。目前限制燃料电池汽车推广的最主要因素就是氢气的储存问题。目前比较常用的储氢技术有高压压缩储氢、深冷液化储氢、金属氢化物储氢、碳纳米管吸附储氢及有机液体氢化物储氢等。 目前大多数燃料电池汽车都采用高压压缩储氢方法,但是要携带足够行驶400 ~ 500 km 的高压气态氢,容器必须由能经受住高达70 MPa 压力的复合材料制成。同济大学研制的燃料电池汽车超越1 号使用的是20 MPa、50 L 车用压缩氢气铝胆复合气瓶储氢; 大连新源动力研制的燃料电池轿车使用30 MPa、40 L 车用压缩氢气铝胆复合气瓶储氢; 北京奥运会燃料电池示范车使用35MPa、140 L 车用压缩氢气瓶储氢; 武汉理工大学的楚天2 号中巴车使用20 MPa、汽车用压缩氢气铝胆复合气瓶储氢; 奔驰公司采用车顶设置高压储氢容器储氢。目前德国、美国和加拿大等国已经通过了37.5 MPa 的高压氢罐的相应测试以及生产许可,工作压力可高达68.9 MPa 的高压氢罐也已经通过了相应的实验。如此高的压力容器,如果发生撞车,后果不堪设想。因此越来越多的人开始关注新的储氢方式,以减少高压储氢的危险。 液态氢存储具有较高的能量质量比,约为气态时的3 倍,但液态氢将气态氢冷却到- 235 ℃才能得到,耗损太大。另外,液态氢难以存储,无法避免蒸发( 每天大约损失1% ~ 3%) ,车辆停放__时间长时,蒸发的氢就会浪费,因此液态氢存储要求具有良好的绝热措施。德国戴姆勒-克

金属-有机框架物(MOFs)储氢材料研究进展 摘要:介绍了一种新型储氢材料—金属-有机框架物(Metal-organic framework,MoFs)。该材料具有许多优异的性能,如密度小、比表面积大、气孔率高等, 并可通过组装来控制框架物的结构和孔径的大小,是一种具有发展前景的新型 储氢材料。在总结、评述MOFs储氢材料的储氢性能及其影响因素等基础上提出了今后的发展方向。 关键词:多孔材料;金属-有机框架物;储氢 1 引言 近年来,由于化石燃料及自然资源的大量消耗,对于发展新型洁净高效的 能源材料来取代传统化石燃料的要求越来越迫切,亟需寻找一种可再生,洁净 且含量丰富的新型能源材料。氢是宇宙中含量最丰富的元素,有着成为将来主 要能量载体的潜在优势。最重要的是,氢与氧气反应的唯一产物是对环境无污 染的水,这是当前所用石油等燃料所不能超越的优点。然而,由于氢的体积能 量密度低,如何储存大量的氢,成为氢能源时代到来所要解决的一个关键问题。在氢气制备、传输、储存和使用过程中,如何使氢气能安全有效地储存是当前 最大的障碍。如果储存的问题解决了,必定激励氢气其他问题的解决。因此, 研究、开发氢气的储存材料与安全储氢技术是当前国际研究的前沿和热点。 2 MOFs储氢材料 MOFs材料一般是由离散的金属氧化物团簇(Metal ionconnector)通过刚性有 机链(Organic linker),如芳香族多元羧酸或多元胺等相互连接并自组装形成的 晶态材料。在连接过程中会形成多种有趣的拓扑结构,这些结构的形成与基于 苯环的多功能分子的链接方式的差异性、金属-氧或金属-氮核(四面体配位或八面体配位)的点对称性有关。MOFs的制备方法简单、产率高,而且可以通过设 计构建单元,自组装获得不同结构的目标产物,且所得产物具有稳定的规则多

一、前言 随着社会的发展,环境保护问题已经越来越为人们所重视。酸雨、温室效应、城市热岛效应等等 或初露倪端,或已对人类造成巨大的危害,这些环保问题的产生在很大程度上与人类大量使用化石能 源有关。同时,由于能源消耗量的迅猛增加,化石能源将不能满足经济高速发展的需求,需要开发新 的能源。在我国开发清洁的新能源体系更具有重要意义。 氢可以地球上近于无限的水为原料来制备,其燃烧产物也是水,具有零污染的优点,有望在石油中国论文联盟https://www.doczj.com/doc/4413411044.html, 时代末期成为一种主要的二次能源。氢能技术的发展,已在航天技术中得到了成功的应用。 氢是一种危险,易燃易爆的气体,在使用中必须保证安全,因此,一种安全、高能量密度(包括体积能量密度和重量能量密度)、低成本、使用寿命长的氢储、输技术的应用需求已越来越迫切。 二、目前主要的储氢方式 近年来研究较多的储氢方式有:(1)金属氢化物储氢;(2)液化储氢;(3)吸附储氢;(4)压缩储氢。 2.1金属氢化物储氢 氢和氢化金属之间可以进行可逆反应,当外界有热量加给氢化物时,它就分解为氢化金属并释放 出氢气。用来储氢的金属大多是由多种元素构成的合金,目前世界上研究成功的合金大致分为:(1)稀土镧镍,每公斤镧镍合金可储氢153L;(2)铁钛合金,储氢量大,价格低月在常温常压下释放氢;(3)镁系合金,是吸氢量最大的元素,但需要在287℃条件下才能释放氢,而且吸收氢十分缓慢;(4)钒、铌、铅等多元素系,这些金属本身是稀贵金属,因此只适用于某 些特殊场合。 与其它储氢方式相比,金属氢化物储氢具有压力平稳,充氢简单、方便、安全等优点,单位体积贮氢的密度,是相同温度、压力条件下气态氢的1000倍。该储氢方式存在的问题为在大规模应用中如 何提高储氢材料的储氢量和降低材料成本,节约贵重金属。国际能源机构确定的未来新型储素材料的标准为储氢量应大于5Wt%,并且能在温和条件下吸放氢。根据这一标准,目前的储氢合金大多尚不能满足这一性能要求。 2.2液化储氢 将氢气冷却到-253℃时氢气即可液化。液氢储存方式的质量能量密度最大,是一种轻巧紧凑的方式。但氢气液化成本高,能量损失大(氢液化所需能量为液化氢燃烧产热额的30%),且存在蒸发损 失。液氢贮存工艺首先用于宇航中,但需要极好的绝热装置来隔热,才能防止液态氢不会沸腾汽化, 导致液体贮存箱非常庞大。 2.3吸附储氢 C.CarPetis和W.Peschka是首先提出在低温条件下氢气能够在活性炭中吸附储存的两位学者。他们提出可以考虑将低温吸附刘运用到大型氢气储存中,并研究得到了在温度为-195℃和-208℃,压力为0-4.15MPa时,氢在多种活性炭上的吸附等温线:压力为4.2MPa 时,氢气在活性炭上的吸附容量分别可以达到 6.8wt%和 8.2wt%在果等温膨胀到0.2MPa,则吸附容量为4.2wt%和5.2wt%。 在一个最近的研究中,Hynek在27℃和-83℃条件下测试了一系列吸附剂,如活性炭、碳黑、碳气凝胶 以及碳分子筛等。测试结果为:在0-20MPa压力范围内,随着压力的增大,吸附剂的储氢量只有少 量的增加。 目前吸附储氢材料研究的热点是碳纳米材料。由于碳纳米材料中独特的晶格排列结构,其储氢数量大大的高过了传统的吸附储氢材料。碳纳米管产生一些带有斜口形状的层板,层

车载储氢系统标准统计文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

车载储氢系统标准统计 时间:2014-08-27 08:45:08来源: 随着各国对燃料电池汽车产业的不断投入,燃料电池汽车技术逐渐成熟,全球各大汽车集团均有燃料电池汽车商业化的计划。各国及各区域燃料电池汽车相关标准也在不断制定和完善中。目前的燃料电池汽车新标准制定主要集中于燃料电池系统及车载储氢系统两大方面。其中车载储氢系统的标准主要侧重于储氢系统的测试及加注方面。 世界各国对于车载储氢系统标准制定的进展情况各不相同,主要的标准体系包括欧盟标准、美国标准及日本标准。我国燃料电池汽车车载储氢系统标准在北京奥运会及上海世博会燃料电池示范运行的基础上同时借鉴国外标准,已有了初步的发展。目前的车载储氢系统的主要标准统计如下: 表1 国内车载储氢系统相关标准 序 号 标准号标准名称备注1 GB/T24548- 2009 燃料电池汽车整车术语 2 GB/T24549- 2009 燃料电池汽车安全要求 3 GB/T29123- 2012示范运行氢燃料电池电动汽车技 术规范 4 GB/T26990- 2011燃料电池电动汽车车载氢系统技 术要求 5 GB/T29126- 2012燃料电池电动汽车车载氢系统试 验方法

中各部件的性能要求及测试方法给出规定。JIGA标准针对车载储氢瓶的设计、制造/批试验及型式试验给出了明确规定。联合国即将发布的燃料电池车辆全球技术法规(GTR)将大部分采用日本的标准,因此日本的燃料电池汽车生产商将在新能参数方面不必做过多的调整,这也体现了目前日本在燃料电池汽车技术方面的领先地位。未来中国燃料电池汽车事业的发展仍任重而道远。

促进我国储氢技术发展的必要 氢气是一种易燃、易爆、易泄漏的危险化学介质。日益加重的能源危机和环境污染问题迫切要求人们开发新能源。氢能以其燃烧产物洁净、燃烧效率高、可再生等优点被认为是新世纪的重要二次能源。随着氢燃料电池和电动汽车的迅速发展与产业化,氢源技术及氢能基础设施的研究和建设已引起发达国家的高度关注 发展氢燃料电池汽车的确需要高效储氢技术,因为这是方便使用氢能源的必须. 传统储氢方法有两种,一种方法是利用高压钢瓶(氢气瓶)来储存氢气,但钢瓶储存氢气的容积小,而且还有爆炸的危险;另一种方法是储存液态氢,但液体储存箱非常庞大,需要极好的绝热装置来隔热。近年来,一种新型简便的储氢方法应运而生,即利用储氢合金(金属氢化物)来储存氢气。 研究证明,在一定的温度和压力条件下,一些金属能够大量“吸收”氢气,反应生成金属氢化物,同时放出热量。其后,将这些金属氢化物加热,它们又会分解,将储存在其中的氢释放出来。这些会“吸收”氢气的金属,称为储氢合金。其储氢能力很强。单位体积储氢的密度,是相同温度、压力条件下气态氢的1000倍,也即相当于储存了1000个大气压的高压氢气。储氢合金都是固体,需要用氢时通过加热或减压使储存于其中的氢释放出来,因此是一种极其简便易行的理想储氢方法。目前研究发展中的储氢合金,主要有钛系储氢合金、锆系储氢合金、铁系储氢合金及稀土系储氢合金。 储氢合金还有将储氢过程中的化学能转换成机械能或热能的能量转换功能。储氢合金在吸氢时放热,在放氢时吸热,利用这种放热-吸热循环,可进行热的储存和传输,制造制冷或采暖设备。此外它还可以用于提纯和回收氢气,它可将氢气提纯到很高的纯度。例如,采用储氢合金,可以以很低的成本获得纯度高于99.9999%的超纯氢。 储氢合金的飞速发展,给氢气的利用开辟了一条广阔的道路。目前中国已研制成功了一种氢能汽车,它使用储氢材料90千克,可行驶40千米,时速超过50千米。今后,不但汽车会采用燃料电池,飞机、舰艇、宇宙飞船等运载工具也将使用燃料电池,作为其主要或辅助能源。 现在最常用的储氢手段 高压储氢是最常用和最直接的储氢方式。高压储氢可在常温下使用,通过阀门的调节就可以直接将氢气释放出来["],具有储氢罐结构简单、压缩氢气制备的能耗较少、充装速度快等优点,已成为现阶段氢能储运的主要方式 高压储氢缺点 高压氢气储罐不但有可能发生因强度不足(特别是高强钢脆化)引起的物理爆炸,而且有可能发生因氢气泄漏而引发的火灾、爆炸事故,且其风险程度随罐体容积增大、压力升高而加大。因此,如何降低高压储氢的风险程度,是加氢站建设十分关注的一个问题。 高压下运行的高压储氢罐,一旦发生破坏,罐内巨大的能量在瞬间释放,会产生冲击波、容器碎片猛然飞出和易燃、易爆氢气喷漏。冲击波的超压可以将建筑物破坏,也会直接危害在它所波及范围内的人身安全,冲击波后面的高速气流夹杂着碎片往往加重对人员的伤害。具

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氢冷设备和制氢、储氢装置的运行与维护 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7437-19 氢冷设备和制氢、储氢装置的运行 与维护 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 氢冷发电机的冷却介质进行置换时,应按专门的置换规程进行。在置换过程中,须注意取样与化验工作的正确性,防止误判断。 2 发电机氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,在运行中必须按专用规程的要求进行分析化验。在制氢电解槽氢气出口管上应有带报警的氢中含氧量在线监测仪表。氢纯度和含氧量必须符合规定标准;发电机氢冷系统中氢气纯度按容积计应不低于96%,含氧量不应超过1.2%;制氢设备氢气系统中,气体含氢量不应低于99.5%,含氧量不应超过0.5%。如果达不到标准,应立即进行处理,直到合格为止。 3 制氢电解槽和有关装置(如压力调整器等)必须定期进行检修和维护,保持正常运行,以保证氢气

低成本车载储氢技术及氢电安全技术 近年来,氢作为一种清洁的“能源载体”引起了广泛关注。氢燃料电池汽车以其能量转化率高、燃料经济性好、零排放等优点,已成为最为活跃的研究领域之一。储氢技术是氢能源推广环节中的一项关键技术。然而,由于氢气的特殊性质,氢气的储存成为现今阻碍氢能推广应用的瓶颈问题。为了解决这一难题,各国科学家纷纷研究开发了多种储氢技术。目前使用比较广泛的储氢手段主要有高压储氢,液态储氢,金属氧化物储氢,碳基材料储氢以及化学储氢等。下面将车载燃料电池的几种储氢方式进行简单介绍。 高压储氢 目前,工业上应用最多的储氢方式就是高压储氢。高压储氢所用的储氢容器一般为钢制气瓶,通常商用的贮气瓶可耐受20MPa的氢气压力,从安全角度考虑,一般只贮压15MPa以下,由于氢气密度小,钢瓶自身的重量大,因此这样的方式质量储氢密度一般都低于3%。远远没有达到美国能源部提出的质量分数为6. 5% 的质量储氢密度标准和6. 2 kg/100 L 体积储氢密度标准,对于耐高压材料,科研人员研制出一种碳复合材料,其所制的容器经测试可耐受 60MPa的高压,常规情况下其可装盛45MPa的氢气,与钢瓶相比,储氢能力大幅度提高。美国通用公司首先研发出了用于燃料电池,耐压可达70MPa的双层储氢罐,该储氢罐内层为碳复合材料,外层为抗冲击外壳,可储存3.1kg高压氢气。德国基尔造船厂也研究开发出内置特种合金栅栏的新型储氢罐,其储氢性能要远高于一般容器,这

种储氢罐理论使用寿命可达25年。高压储氢的另一个研究方向是在容器内填装吸附氢气的材料,使氢气在高压时处于“准液态”状态,以此提高储氢密度。高压储氢现在虽然应用较多,但它并不是理想的储氢方式。首先是这种储氢方式需要高压氢气的注入,而升压过程便需要消耗能量,使成本提高。其次,高压储氢对于受压容器的要求高,无法保证在实际应用中各种环境条件下储氢容器的稳定性,存在一定的安全隐患,因而有些国家明令禁止高压储氢类汽车与普通汽车行驶同一路线。 低温液化储氢 低温液化储氢指的是将纯氢气冷却到-253℃,使之液化,而后将其装到低温储罐中。液态氢的密度为70.6kg/m3,其质量密度和体积密度都远高于高压储氢,对于交通工具用氢内燃机和燃料电池而言,应用前景十分诱人。然而,氢气的深冷液化过程十分困难,首先需要将氢气进行压缩,再经热交换器进行冷却,低温高压的氢气最后经节流阀进行进一步冷却,制得液态氢。墨西哥SS.SOLUCIONES 公司开发了一种内部是特殊冷却材料CRM的冷却装置,其主要优势是热焓变化大,该液化储氢装置有望在不久的将来可得到推广。目前,液态储氢技术主要用于火箭、卫星等航天领域。液态储氢技术虽前景诱人,但它的缺点也是显而易见。多级压缩冷却过程使其耗能严重,目前制备1L液氢需耗能l 1-12 KW·h。如此,液态储氢制备成本过高。另外,液态储氢对低温储罐的绝热性能要求苛刻,因此对低温储氢罐的设计制造及材料选择也成本高昂,尚属难题。

氢能利用与制氢储氢技术研究现状上海大学陈哲 关键字:氢能制氢储氢技术 目前世界各国都在因地制宜的发展核能、太阳能、地热能、风能、生物能、海洋能和氢能等新型能源,其中氢能以资源丰富、热值高、无污染等优点被认为是未来最有希望的能源之一。 一、氢能的利用与未来发展 氢能的利用方式主要有三种:(1)直接燃烧;(2)通过燃料电池转化为电能;(3)核聚变。其中最安全高效的使用方式是通过燃料电池将氢能转化为电能。目前,氢能的开发正在引发一场深刻的能源革命,并将可能成为21世纪的主要能源。 美、欧、日等发达国家都从国家可持续发展和安全战略的高度, 制定了长期的氢能源发展战略。美国的氢能发展路线图从时间上分为4个阶段:技术、政策和市场开发阶段;向市场过渡阶段;市场和基础设施扩张阶段;走进氢经济时代。从2000 年至2040年, 每10年实现一个阶段。而欧盟划分为三个阶段,即短期,从2000 年到2010 年;中期,从2010 年到2020年;中远期,从2020年到2050年。第一阶段将开发小于500 kW的固定式高温燃料电池系统(MCFCPSOFC);开发小于300kW 的固定式低温燃料电池系统( P EM) 。第二阶段是新的氢燃料家用车比例要达到5%,其他氢燃料交通工具比例达到2%。所有车的平均二氧化碳排放量减少2.8g/km,二氧化碳年排放量减少1500万t 。第三阶段是新的氢燃料家用车比例要达到35%,其他氢燃料交通工具比例达到32%。所有车的平均二氧化碳排放量减少44.8g/km,二氧化碳年排放量减少2.4亿t 。 二、制氢技术 1、矿物燃料制氢 在传统的制氢工业中,矿物燃料制氢是采用最多的方法,并已有成熟的技术及工业装置。其方法主要有重油部分氧化重整制氢,天然气水蒸气重整制氢和煤气化制氢。虽然目前90% 以上的制氢都是以天然气和煤为原料。但天然气和煤储量有限,且制氢过程会对环境造成污染,按照科学发展观的要求,显然在未来的制氢技术中该方法不是最佳的选择。

课程论文 储氢材料概述Hydrogen storage material in the paper 作者姓名:关体红 年级专业: 2010 级应用化学 课程名称:化工实用技术 学号: 20105052006 指导教师:许东利 完成日期: 2012-06-15 成绩: 信阳师范学院 Xinyang Normal University

目录 摘要 (1) 关键词 (1) Abstract (1) Keywords (1) 引言 (1) 1 碳基储氢材料 (2) 1.1活性炭储氢 (2) 1.2 碳纤维储氢材料 (3) 1.3 碳纳米管储氢材料 (3) 1.4 碳化物的衍生物作为储氢材料 (4) 2 有机物储氢材料 (4) 3 储氢合金 (5) 3.1 镁系 (5) 3.2 稀土系 (6) 3.3 钛系 (6) 3.4 锆系 (6) 3.5 V基固溶体储氢合金 (6) 4 配位氢化物储氢材料 (7) 结束语 (7) 参考文献 (8)

信阳师范学院化学化工学院学年论文 储氢材料概述 学生姓名:关体红学号:20105052006 化学化工学院2010级应用化学 课程名称化工实用技术 摘要:氢能是21世纪主要的新能源之一。作为一种新型的清洁能源 ,氢的廉价制取、安全高效储存与输送及规模应用是当今研究的重点课题 ,而氢的储存是氢能应用的关键。储氢材料能可逆地大量吸放氢 ,在氢的储存与输送过程中是一种重要载体。本文综述了目前研究最广的四大类储氢材料:碳基储氢材料、有机物储氢材料、储氢合金、配位氢化物储氢材料。 关键词:储氢;碳基;有机液体;储氢合金;配位氢化物 Hydrogen storage material in the paper Abstract:In the 21st century, the hydrogen is one of the major new energy. As a new type of clean energy, the cheap hydrogen production, storage and transportation safety and efficiency and scale of application is the key research subject, and hydrogen storage is the key of hydrogen application. Hydrogen storage material can absorb a large reversibly put hydrogen, in hydrogen storage and transport process is a kind of important carrier. This paper summarized the present study is the most extensive four categories of hydrogen storage material: carbon hydrogen storage material and organic hydrogen storage material, hydrogen storage alloy, coordination hydride hydrogen storage material. Keywords:Hydrogen storage; Carbon; Organic liquid. Hydrogen storage alloy; Coordination hydride 引言 人类进入21世纪,节能环保不再只是一句口号。随着能源紧张与环境污染问题的日益凸显,新能源和清洁能源的开发利用受到人们越来越多的关注。在众多新能源中,氢能被人们寄予了厚望。

储氢材料分类 目前储氢材料有金属氢化物、碳纤维碳纳米管、非碳纳米管、玻璃储氢微球、络合物储氢材料以及有机液体氢化物。下面仅就合金、有机液体以及纳米储氢材料三个方面对储氢材料加以介绍。 一,合金储氢材料 储氢合金是指在一定温度和氢气压力下,能可逆的大量吸收、储存和释放氢气的金属间化合物,其原理是金属与氢形成诸如离子型化合物、共价型金属氢化物、金属相氢化物-金属间化合物等结合物,并在一定条件下能将氢释放出来。合金作为储氢材料要满足一定的要求,首先其氢化物的生成热要适当,如果生成热太高,生成的氢化物过于稳定,释放氢时就需要较 高的温度.而如果生成热太低,则不易吸收氢。其次形成氢化物的平衡压要适当,最好在室温附近只有几个大气压,便于吸放氢,而且要吸放速度快,这样才能够满足实际应用的需求。另外合金及其氢化物对水、氧和二氧化碳等杂质敏感性小,反复吸放氢时,材料性能不至于恶化。而且,储氢材料的氢化物还要满足在存储与运输过程中性能可靠、安全、无害、化学性质稳定等条件。现在已研究的并且符合上述要求的有镁系、稀土系、钛系和锆系等。 在上述储氢材料中,镁系储氢合金具有较高的储氢容量,而且吸放氢平台好、资源丰富、价格低廉,应用前景十分诱人。镁可直接与氢反应,在300—400℃和较高的压力下, 反应生成Mg和H2反应生成MgH2: Mg + H2= MgH2 △H=-74.6kJ/mol。MgH2理论氢含量可达7.6% , 具有金红石结构, 性能较稳定, 在287 ℃时分解压为101.3kPa。由于纯镁的吸放氢反应动力学性能差, 吸放氢温度高, 所以纯镁很少被直接用来储存氢气,为此人们又开始研究镁基储氢合金材料。到目前为止, 人们已对300多种重要的镁基储氢合金材料进行了研究。 二,液态有机物储氢材料 有机液体氢化物贮氢是借助不饱和液体有机物与氢的一对可逆反应, 即加氢和脱氢反应来实现的。加氢反应时贮氢,脱氢反应时放氢, 有机液体作为氢载体达到贮存和输送氢的目的。烯烃、炔烃、芳烃等不饱和有机液体均可作贮氢材料, 但从贮氢过程的能耗、贮氢量、贮氢剂、物理等方面考虑, 以芳烃特别是单环芳烃作贮氢剂为佳, 常用的有机物氢载体有苯、甲苯、甲基环己烷、萘等。用这些有机液体氢化物作为贮氢剂的贮氢技术, 是20 世纪80 年代开发的一种新型贮氢技术。1980年, Taube 等分析、论证了利用甲基环己烷作氢载体贮氢为汽车提供燃料的可能性。随后许多学者对为汽车提供燃料的技术开展了很多卓有成效的研究和开发工作, 对催化加氢脱氢的贮存输送进行了广泛的开发。有机液体氢化物贮氢作为一种新型贮氢材料, 其贮氢特点是: 有机液的贮存、运输安全方便, 可利用现有的贮存和运输设备,有利于长距离大量运输,贮氢量大, 苯和甲苯的理论贮氢量分别为7.19(wt)% 和

储氢材料的研究概况与发展方向 随着社会发展、人口增长,人类对能源的需求将越来越大。以煤、石油、天然气等为代表的化石能源是当前的主要能源,但化石能源属不可再生资源,储量有限,而且化石能源的大量使用,还造成了越来越严重的环境污染问题。因此,可持续发展的压力迫使人类去寻找更为清洁的新型能源。氢能作为一种高能量密度、清洁的绿色新能源,氢能的如何有效利用便引起了人们的广泛研究。 目前来看,氢能的存储是氢能应用的主要瓶颈。氢能工业对储氢的要求总的来说是储氢系统要安全、容量大、成本低、使用方便。美国能源部将储氢系统的目标定为:质量密度为6.5%,体积密度为62kgH2/m3。瞄准该目标,国内外展开了大量的研究。本文综述了目前所采用或正在研究的主要储氢材料与技术,包括金属氢化物、碳质材料、配位氢化物、水合物,分析了它们的优缺点,同时指出其相关发展趋势。 1金属氢化物 金属氢化物储氢具有安全可靠、储氢能耗低、储存容量高(单位体积储氢密度高)、制备技术和工艺相对成熟等优点。此外,金属氢化物储氢还有将氢气纯化、 压缩的功能。因此,金属氢化物储氢是目前应用最为广泛的储氢材料。 储氢合金是指在一定温度和氢气压力下,能可逆地大量吸收、储存和释放氢气的金属间化合物。储氢合金由两部分组成,一部分为吸氢元素或与氢有很强亲和力的元素(A),它控制着储氢量的多少,是组成储氢合金的关键元素,主要是I A~ VB族金属,如Ti、Zr、Ca、Mg、V、Nb、Re(稀土元素);另一部分则为吸氢量小或根本不吸氢的元素(B),它则控制着吸/放氢的可逆性,起调节生成热与分解压力的作用,女口Fe、Co、Ni、Cr、Cu、Al等。图1列出了一些金属氢化物的储氢能力。 目前世界上已经研制出多种储氢合金,按储氢合金金属组成元素的数目划分,可分为:二元系、三元系和多元系;按储氢合金材料的主要金属元素区分,可分为:稀土系、镁系、钛系、钒基固溶体、锆系等;而组成储氢合金的金属可分为吸氢类(用A表示)和不吸氢类(用B表示),据此又可将储氢合金分为:AB5型、AB2 型、AB 型、A2B 型。 1.1稀土系储氢合金

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/4413411044.html, 车载储氢研究新进展 作者:王振庭郑青榕徐轶群 来源:《硅谷》2008年第20期 [摘要]参照燃料电池汽车对车载储氢系统单位质量储氢密度与体积储氢密度的目标要求,对目前已应用或处于研发阶段的一些储氢技术的性能指标和存在的问题进行了分析和探讨。并且介绍当前车载所采用或正在研究的主要储氢材料与技术,如高压氢气、液氢、金属氢化物储氢、吸附储氢、金属有机构架储氢等,比较各种储氢技术的优缺点,并指出其发展趋势。 [关键词]储氢高压氢气液氢金属氢化物吸附金属有机构架 中图分类号:TK91 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)1020118-01 一、前言 日益匮乏的化石能源和严重的环境污染问题,迫使我们寻求新的无污染的可再生能源。氢能是一种无污染的可再生能源。当前氢能研究的直接目标是以氢燃料电池为动力的电动汽车。目前,制约氢燃料电池电动汽车发展的三大障碍是:①质子交换膜燃料电池的价格较高;②无适宜的储氢技术;③没有氢源基础设施。在这三大障碍中,储氢问题一直没有得到很好的解决。美国能源部(The Department of Energy,DOE)对车载储氢技术设定的目标为:在温和的条件下,重量储氢密度达到6.5wt%,体积储氢密度达到王振庭郑青榕徐轶群 (集美大学轮机工程学院福建厦门361021)[1]。但是,综观目前所有实际可用的车载储氢技术,包括高压氢气、液氢、金属氢化物储氢、吸附储氢等方式,还没有一种储氢系统能达到这个标准。 若使氢燃料电池汽车具有与油料车同样的额定里程,车上必须一次充5kg氢气。常温、常压下5kg氢气体积是55.6m3。储氢的关键就转换到如何把55.6m3的体积转化为100升以下(体积减少到原来的556分之一)[2],所用方法还须保证氢气充放快速、可逆、廉价。本文对目前已应用或处于研发阶段的一些储氢技术的性能指标和存在的问题进行了分析和探讨。 二、高压气态储氢

车载储氢系统标准统计文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

车载储氢系统标准统计 时间:2014-08-27 08:45:08来源: 随着各国对燃料电池汽车产业的不断投入,燃料电池汽车技术逐渐成熟,全球各大汽车集团均有燃料电池汽车商业化的计划。各国及各区域燃料电池汽车相关标准也在不断制定和完善中。目前的燃料电池汽车新标准制定主要集中于燃料电池系统及车载储氢系统两大方面。其中车载储氢系统的标准主要侧重于储氢系统的测试及加注方面。 世界各国对于车载储氢系统标准制定的进展情况各不相同,主要的标准体系包括欧盟标准、美国标准及日本标准。我国燃料电池汽车车载储氢系统标准在北京奥运会及上海世博会燃料电池示范运行的基础上同时借鉴国外标准,已有了初步的发展。目前的车载储氢系统的主要标准统计如下: 表1 国内车载储氢系统相关标准 序 号 标准号标准名称备注1 GB/T24548- 2009 燃料电池汽车整车术语 2 GB/T24549- 2009 燃料电池汽车安全要求 3 GB/T29123- 2012示范运行氢燃料电池电动汽车技 术规范 4 GB/T26990- 2011燃料电池电动汽车车载氢系统技 术要求 5 GB/T29126- 2012燃料电池电动汽车车载氢系统试 验方法

中各部件的性能要求及测试方法给出规定。JIGA标准针对车载储氢瓶的设计、制造/批试验及型式试验给出了明确规定。联合国即将发布的燃料电池车辆全球技术法规(GTR)将大部分采用日本的标准,因此日本的燃料电池汽车生产商将在新能参数方面不必做过多的调整,这也体现了目前日本在燃料电池汽车技术方面的领先地位。未来中国燃料电池汽车事业的发展仍任重而道远。