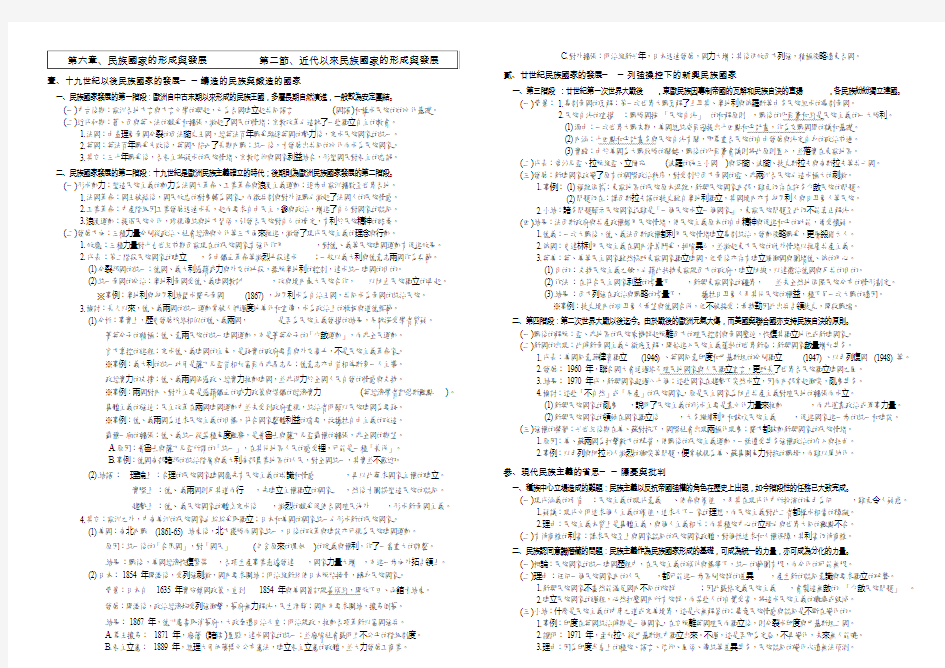

壹、十九世紀以後民族國家的發展──鑄造的民族與鍛造的國家

一、民族國家發展的第一階段:歐洲自中古末期以來形成的民族王國,多屬長期自然演進,一般較為安定團結。

(一)中古後期:歐洲各地方言與方言文學的興起,已為各國建立起共同語言(國語)和構成民族的的文化基礎。

(二)近代初期:葡、西與英、法的競爭和擴張,激起了國民的情緒;宗教改革也造就了一些獨立自主的教會。

1.法國:由查理曼帝國分裂的西法蘭克王國,經英法百年戰爭驅逐英國的勢力後,完成民族國家的統一。

2.英國:英法百年戰爭失敗後,英國又陷入了長期內戰;統一後,才發展出共同的文化而成為民族國家。

3.其它:三十年戰爭後,各君主將凝成的民族情緒、宗教信仰與國家利益結合,形塑國民對君主的忠誠。

二、民族國家發展的第二階段:十九世紀是歐洲民族主義確立的時代;後期則為歐洲民族國家發展的第二階段。

(一)形成動力:塑造民族主義的動力為法國大革命、工業革命與浪漫主義運動;逐步由歐洲擴散至世界各地。

1.法國革命:國王被弒後,國民效忠的對象轉為國家,而徵兵制與對外征戰也激起了法國人的民族情感。

2.工業革命:中產階級因工業發展迅速成長,起而要求自由民主,參與政治,增進了自己對國家的認同。

3.浪漫運動:提倡民族文化,珍視傳統與地方習俗,引發各民族對自己的肯定,有利於民族精神的培養。

(二)發展方向:三種力量分別從政治、社會經濟與文化等三方面來推進,激發了現代民族主義的理念與行動。

1.效應:三種力量對十九世紀前期西歐現在的民族國家有強化作用,對德、義等民族建國運動有促進效果。

2.代表:第二階段民族國家的建立,多由鐵血革命等激烈手段達成;一般以義大利與德意志兩國作為典範。

(1)分裂邦國的統一:德國、義大利憑藉武力與外交的手段,擺脫奧地利的控制,達成統一建國的目的。

(2)統一帝國的分治:奧地利帝國受德、義建國教訓,改與境內最大民族合作,以防止民族獨立的再起。

※事例:奧地利與匈牙利結盟成雙元帝國(1867),匈牙利成為自治王國,共同成為帝國的統治民族。

3.檢討:長久以來,德、義兩國的統一運動常被人們過度地美化和宣傳,成為政治上的樣板與道德模範。

(1)分析:事實上,歷史發展脈絡相似的德、義兩國,是否為民族主義發揚的結果,早就深受學者質疑。

菁英分子的積極:德、意兩民族的統一建國運動,乃是菁英分子的「少數運動」,而非全民運動。

官方掌控的進程:完成德、義建國的主角,是務實的政府要員與外交高手,不是民族主義革命家。

※事例:義大利的統一功臣是薩丁尼亞首相加富爾而非馬志尼;德意志亦由首相俾斯麥一人主導。

政經實力的支撐:德、義兩國依憑政、經實力推動建國,並非得力於全國人民自發的情感與支持。

※事例:兩國對內、對外主要是憑藉鐵血的武力政策與煤鐵的經濟實力(英經濟學者凱恩斯觀點)。

集體主義的強迫:民主改革在兩國建國運動中並未受到政府重視,統治者明顯以民族建國為要務。

※事例:德、義兩國為追求民族主義的目標,符合國家整體利益的需要,故犧牲自由主義的改造。

霸權一廂的擴張:德、義統一從某種角度觀察,是普魯士與薩丁尼亞霸權的擴張,非全國的期望。

A.原因:普魯士與薩丁尼亞所謂的「統一」,在其他地區人民的感受裡,可能是一種「兼併」。

B.事例:德國南部諸邦的統治階層與義大利南部農業地區的人民,對全國統一,其實並不歡迎。

(2)結語:理論上:合理的民族國家建國應先有民族主義的共識和情感,再以此尋求國家主權的建立。

實際上:德、義兩國則反其道而行,先建立主權獨立的國家,然後才圖謀塑造民族的認同。

趨勢上:德、義民族國家的體系完成後,激烈的競爭促使各國殖民海外,形成新帝國主義。

4.其它:歐洲之外,中南美洲的民族國家也紛紛爭取獨立;日本和美國的國家統一也形成新的民族國家。

(1)美國:南北內戰(1861-65)結束後,北方獲勝而國家統一,日後的改革與建設亦可視為民族建國運動。

原因:統一後的「合眾國」,對「國民」(包含原來的黑奴)的定義與權利,作了一番重大的調整。

結果:戰後,美國經濟恢復繁榮,各項生產事業急遽發達,國家力量大增,乃進一步向外拓占領土。

(2)日本:1854年開港後,受列強刺激,國內要求團結;明治維新終使日本脫胎換骨,躋身民族國家。

背景:日本自1635年實施鎖國政策,直到1854年與美國簽訂親善條約,開放下田、函館才結束。

發展:開港後,政治經濟均受列強衝擊,幕府無力解決,民生凋弊;國內乃要求團結,攘夷倒幕。

結果:1867年,德川慶喜取消幕府,大政奉還日治天皇;明治親政,推動各項革新以富國強兵。

A.尊王攘夷:1871年,廢藩(諸侯)置縣,達成國家的統一;並廢除社會嚴明且不公平的階級制度。

B.君主立憲:1889年,總理大臣伊藤博文公布憲法,建立君主立憲的政體,並大力發展工商業。

C.對外擴張:明治維新廿年,日本迅速發展,國力大增;其後仿效西方列強,積極侵略遠東各國。貳、廿世紀民族國家的發展──列強操控下的新興民族國家

一、第三階段:廿世紀第一次世界大戰後,東歐民族因專制帝國的瓦解和民族自決的宣揚,各民族紛紛獨立建國。

(一)背景:1.專制帝國的瓦解:第一次世界大戰瓦解了土耳其、奧地利與俄羅斯等由多民族組成的專制帝國。

2.民族自決的宣揚:戰勝國採「民族自決」的和解原則,戰後的凡爾賽和約是民族主義的一大勝利。

(1)源由:一次世界大戰末期,美國總統威爾遜提出十四點和平計畫,作為交戰國間的議和基礎。

(2)內涵:十四點和平計畫多與民族自決有關,即尊重各民族的自由發展與決定自身的政治前途。

(3)實踐:由於美國為大戰致勝的關鍵,戰後的凡爾賽會議則將此原則置入,並落實在東歐地區。

(二)代表:愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛(波羅的海三小國)與芬蘭、波蘭、捷克斯拉夫與南斯拉夫等共七國。

(三)發展:新建國家改變了原有的國際政治秩序,對受制於西方帝國的亞、非兩洲各民族也造成極大的刺激。

1.事例:(1)複雜依舊:東歐地區的民族原本混雜,新興民族國家內部,難免仍存在許多少數民族的問題。

(2)問題仍在:講西斯拉夫語的捷克雖自奧地利獨立,其國境內亦有匈牙利人與日耳曼人等民族。

2.小結:諸多問題顯示民族國家很難是「一個民族成立一個國家」,東歐民族問題至此仍不能真正解決。

(四)結果:法西斯政府與共產政權錯用民族情緒,使民族主義原本的自由精神與促進和平的功能,備受懷疑。

1.德義:一次大戰後,德、義法西斯政權都利用民族情緒建立專制統治,發動侵略戰爭,更屠殺猶太人。

2.俄國:史達林利用民族主義在國內清算鬥爭,排除異己,並激起東方民族的仇外情緒以推廣共產主義。

3.英美:英、美等民主國家雖然協助東歐國家獨立建國,但背後亦存有建立緩衝國與圍堵德、俄的用心。

(1)目的:支持民族主義之餘,也藉此扶持東歐親西方的政府,建立防線,以達懲治德國與反共的目的。

(2)作法:在符合民主國家利益的考量下,新興東歐國家的疆界,並未全然地依照民族分布的情形劃定。

(3)結果:西方列強在政治與戰略的考量下,犧牲日耳曼人及其他民族的權益,種下另一次大戰的遠因。

※事例:捷克境內的日耳曼人希望與德國合併,但不被接受;希特勒因此出兵占領捷克,開啟戰端。

二、第四階段:第二次世界大戰以後迄今。由於戰後的歐洲元氣大傷,而美國與聯合國亦支持民族自決的原則。

(一)戰後的解脫:亞、非地區的民族乘機群起脫離西方的殖民控制與帝國壓迫,恢復其獨立地位或新建國家。

(二)新國的出現:此時新帝國主義已徹底瓦解,開始進入民族主義蓬勃的世界新局;新興國家數量增加甚多。

1.代表:美國同意菲律賓獨立(1946)、英國同意印度和巴基斯坦的分別獨立(1947)、以色列復國(1948)等。

2.發展:1960年,聯合國大會通過給予殖民地國家與人民獨立宣言,更助長了世界各民族獨立建國之風。

3.結果:1970年代,新興國家超過八十個;這些國家在趨勢下突然成立,因而內部常起衝突,亂象甚多。

4.檢討:這些「不自然」或「早產」的民族國家,原是民主國家為防止共產主義對殖民地的擴張而成立。

(1)新興民族國家的亂象,說明了民族主義的形成主要是靠文化力量來推動,而非僅靠政治或軍事力量。

(2)新興民族國家的領袖在國家獨立後,大多繼續利用和鼓吹民族主義,促進國家進一步的統一和建設。

(三)強權的禁臠:廿世紀後期在美、蘇對抗下,國際社會出現兩極化現象;雙方都鼓動新興國家的民族情緒。

1.原因:美、蘇兩國為打擊敵方的陣營,使戰後的民族主義運動,一樣遭受甚多強權政治的介入與扭曲。

2.事例:以色列與阿拉伯人激烈的衝突等問題,便常被視為美、蘇集團角力對抗的戰場,而難以單純化。參、現代民族主義的省思──隱憂與批判

一、種族中心立場造成的難題:民族主義以反抗帝國強權的角色在歷史上出現,如今階段性的任務已大致完成。

(一)現代涵義的矛盾:民族主義的現代意義、使命與價值,及其在現代化中所扮演的角色為何,難免令人疑惑。

1.疑議:現代文明追求個人主義的價值,追求天下一家的理想,而民族主義對此二者都構成相當的障礙。

2.理由:民族主義本質上是集體主義,與個人主義相斥;而其種族中心的立場也與世界大同的觀點不合。

(二)有待商榷的利害:講求民族至上與國家認同的民族國家政體,對個性追求和人權保障,其利害仍待商榷。

二、民族認同意識潛藏的問題:民族主義作為民族國家形成的基礎,可成為統一的力量,亦可成為分化的力量。

(一)概論:民族國家的統一建國歷程中,在民族主義的條件與標準下,統一的範圍有限,而分化的可能無限。

(二)理由:任何一個民族國家內的人民,都可能進一步區別族群的差異,產生新的認同意識與要求獨立的呼聲。

1.新興民族國家不盡然能滿足國內不同的族群;因此嚴格定義民族主義,會製造無數的「少數民族問題」。

2.建立民族國家的過程,必然打壓國內所有族群,而某些人的自覺受害,將造成民族主義的癱瘓或毀滅。

(三)小結:什麼是民族主義的中庸之道或完美境界,這是永無解答的;畢竟民族情感與認同是不斷在變化的。

1.事例:印度在英國統治時期是一個國家,在它脫離英國殖民而獨立後,則分裂成印度與巴基斯坦二國。

2.證明:1971年,孟加拉又從巴基斯坦中獨立出來。不過,這是否即為定局,不再變化,未來無人能曉。

3.理由:因為印度半島上的種族、語言、信仰、風俗、傳統等差異甚多,民族認同的變化永遠無法預測。

三、現代民族主義的提昇之道:

(一)目標:現代世界發展的方向是世界一家,全球經濟、資源與環保問題,已迫使世人思考國際合作的必要。

(二)作法:國際政府或許永無實現的可能,但是捐棄種族中心的立場,培養人本精神的世界觀則是當務之急。

(三)分析:1.培養現代人的國際觀或世界觀的意義和目的,並不意味個別民族性的重視與發揚已經不再需要。

2.現代世界的「大同」理想,並非要求民族的同化,而是講和解的人類文化,它仍應保有多元性。

(四)結論:民族主義須由手足之情昇華至四海之內皆兄弟的博愛精神,其世界性與現代性意義才算真正體現。肆、補充──

※、關鍵字詞:鐵血政策、雙元帝國、南北戰爭、大政奉還、十四點和平計畫、民族自決、現代民族主義。

一. 单选题(共20题,共40分) 1. 中国新民主主义革命的开端是( )。(2分) A.辛亥革命 B.新文化运动 C.五四运动 D.中国共产党成立 ★标准答案:C ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 2. 抗日战争时期国民党正面战场取得的一次重大胜利是( )。(2分) A.淞沪抗战 B.太原保卫战 C.台儿庄战役 D.武汉保卫战 ★标准答案:C ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 3. 1931年日本帝国主义制造了侵略中国的()。(2分) A.九一八事变 B.一二八事变 C.七七事变 D.八一三事变 ★标准答案:A ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 4. 鸦片战争前的( )年间,清王朝衰相尽显,进入其衰落时期。(2分)

A.康熙、雍正 B.雍正、乾隆 C.乾隆、嘉庆 D.嘉庆、道光 ★标准答案:D ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 5. 中美英敦促日本投降的文告是( )。(2分) A.《对日寇的最后一战》 B.《开罗宣言》 C.《雅尔塔协定》 D.《波茨坦公告》 ★标准答案:D ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 6. “第三条道路”在经济上是要实行( )。(2分) A.垄断资本主义 B.自由资本主义 C.改良的资本主义 D.官僚资本主义 ★标准答案:C ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 7. 废除科举考试是在( )期间。(2分) A.洋务运动 B.戊戌变法 C.清末新政 D.新文化运动

★标准答案:C ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 8. 下列地区不属于1985年中央决定开辟的沿海经济开放区的是( ) (2分) A.长江三角洲地区 B.珠江三角洲地区 C.闽南厦、泉、漳三角地区 D.环渤海湾地区 ★标准答案:D ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 9. 农民走向社会主义的几种过渡性经济组织形式中,具有半社会主义性质的是()。(2分) A.互助组 B.初级农业生产合作社 C.高级农业生产合作社 D.人民公社 ★标准答案:B ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语: 10. 中国近代第一个资产阶级革命团体是( )。(2分) A.同盟会 B.兴中会 C.华兴会 D.光复会 ★标准答案:B ☆考生答案: ★考生得分:0 分评语:

第三章民族的形成、发展和消亡 第一节民族的定义 关于什么是民族这个问题,从来就有着各种不同的看法。例如:瑞士政治学家布伦奇里,他在1851年写的《普通国家法》一书中,就给民族下过这样一个定义: 他说:“民族者,民俗沿革所生之结果也。民族最要之特质有八:(一)其始也同属于一地;(二)其始也同一血统;(三)同其肢体形状;(四)同其语言;(五)同其文字;(六)同其宗教;(七)同其风俗;(八)同其生计,由这八种因素相结合,并传之子孙,久而久之,则成为民族”。布伦奇里的民族定义,我们称之为“八要素说”。梁启超先生非常赞成他的观点,并把它介绍到中国来。 在我国解放前,最具有代表性的是孙中山先生提出的民族定义,孙中山先生在他的《三民主义》一书中就说: “我们研究许多不相同的人种,所以能结合成各种相同民族的道理,自然不能不归功于血统、生活、语言、宗教和风俗习惯这五种力。这五种力,是天然进化而成的,不是用武力征服得来的”。孙中山先生的民族定义,我们称之为五要素说。

解放后,我国使用的是斯大林的民族定义。 1913年,斯大林在考察欧洲各民族实际情况的基础上,综合了马克思、恩格斯和列宁的观点,给民族下了一个完整的定义。他在《马克思主义和民族问题》一文中指出: “民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的人们共同体。” 斯大林的民族定义,我们称之为“四要素说”。它包含了三层含义:1、民族是在历史上形成的,而不是一有人类就有的;2、民族有四个基本特征,是四个特征的总和;3、民族是一个稳定的人们共同体。 斯大林的民族定义影响很大,在上个世纪,在社会主义国家中,普遍采用斯大林的民族定义。解放后,我国的民族识别工作,就是以斯大林的民族定义为指导,结合我国民族的具体情况来进行的。当然,我国没有完全照搬斯大林的民族定义,而只是以这个定义为指导。如回族、满族……。 2005年,中央在“12条”中指出:“民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产

民族国家的形成 在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。 在中世纪早期和中期,西欧几乎所有的人都是基督徒,属于天主教会,可以说生活在一个基督教的大世界中,所有受过教育的人都使用拉丁语,封建等级制的金字塔型权力结构使得领地成为权力的实体,自8世纪到11世纪,欧洲经济几乎完全建立在农业和非常有限的地方贸易基础上,这种自给自足的自然经济(庄园经济)是封建割据的经济土壤。近代意义上的国家概念在当时是不存在的。 ◆民族:指历史上形成的,处于不同社会发展阶段的各种人的共同体。特指有共同 语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同体。 ◆国家:是维护一个阶级对另一个阶级的统治机器。根据掌握国家权力的人数多少 为标准,国家可分为下列三种类型:⑴君主国,⑵贵族国,⑶民主国。 ◆民族国家:两者合为一体,国家的领土界限与民族居住地范围相同,同时文化与 政治逐步整合。国家是民族的政治实体。在西欧,民族和国家是同步形成的。 15世纪下半叶,英法的政治制度发生了什么变化?为什么会出现这种变化? 变化: 15世纪下半叶,英、法等国的等级君主制逐渐演变为君主专制。 原因: ①民族国家的形成和资本主义生产关系的发展,推动英法两国政治制度的转变,社会 各阶层大多支持加强王权; ②英法百年战争及英国的玫瑰战争后,两国封建贵族失去昔日的权势,开始依靠王 权来维持自己的地位; ③新兴的资产阶级需要王权为资本主义经济发展开辟道路; ④部分农民和城市贫民也寄希望于王权,以改善生存环境。在这样的背景下,君主 专制出现了 伊丽莎白一世统治时期,曾将许多商品专卖权赐予宠臣,使英国资产阶级深受其害。为了扞卫自身的经济利益,资产阶级奋起反击,他们利用议会的讲坛,猛烈抨击专卖权制度使“最主要的商品都落入了那些剥削全体国民的吸血鬼之手”。面对议会的强烈抗议,伊丽莎白一世被迫妥协,取消了私自授予的专卖权。 17—18世纪,法国三级会议中断召开170多年。在这期间,国王大权独揽,决定国家一切事务。路易十四(1643—1715)自称“朕即国家”,被视作神的化身。 根据上述两段文字及课文内容,分析英法两国君主专制的主要差异。 法国君主的专制程度甚于英国。 在法国,君主宣扬“君权神授”,王权几乎控制了社会的各方面; 在英国,则一直存在着议会的力量制约王权,这与英国中世纪《大宪章》带来的传统很有关系。 二、君主专制 1、时间:15世纪下半叶 2、原因: ①民族国家的形成和资本主义生产关系的发展,推动英法两国政治制度的转变社会

1论述宗教在民族形成和发展过程中的重要作用 答:中国自古以来就是一个多民族、多宗教的国家,宗教作为民族要素中的一个重要成分,在民族形成、发展的过程中曾经发挥过非常重要的作用。研究宗教在民族共同体内部及各民族之间所发挥的作用,对于维系中华民族多元一体的文化结构,对于巩固我们国家56个民族的政治统一都具有重大的意义。 民族是在共同地域条件下形成的,建立在共同经济生活基础上的,使用共同语言的,具有共同文化--心理素质的社会人群共同体。对于一个民族的生成来说,没有一个相对封闭的地域环境,没有共同的经济生活,就根本不会形成异于其他民族的文化特征,民族问题也就无从谈起。语言和文化要素则是民族共同体中的内在、精神方面的因素,它们虽然是在前两项要素的作用下生成的,但是一经形成,却具有相对独立的性质,更为稳定,持续时间更为久远。从某种意义上说,某些外在的因素变化了,甚至消逝了,构成民族的内在因素还会在相当长的时间内存在下去,成为某一民族的主要特征。在近、现代社会,民族的这一特点表现更为突出。世界各民族广泛、频繁地交流,地域的隔阂不复存在,经济生活融为一体,民族语言趋同甚至消逝,但宗教作为民族文化中最内核的成分,仍可以使一个民族维持自身的存在,西方的犹太人,中国的回族就是最为典型的例证。宗教这种文化意识形式,渗透在民族其他各个要素中间,对民族的形成和发展产生了及其巨大的作用。

1宗教所具有的神圣性、神秘性,使原始的民族成员必然地产生敬畏感和依赖之情,使这种人为的划分具有了一种超人间的意义和力量。 2宗教对于一个民族的经济生活特征有着重要的影响, 3宗教作为民族文化中的一项重要内容,不能不对民族的语言产生重大的影响。 4宗教作为民族文化中负载着价值观念的部分,往往起到原创性和激励性的作用,成为民族文化发展的内在动力和指南。所以宗教和民族文化的相互关联,可以说是一切文化的关联中最深刻、最全面、最复杂、甚至是最重要的一种。 通过以上分析我们不难看出,宗教在民族形成的各个方面都发挥着重要的作用,因此在很多情况下宗教本身也就成了民族文化中最具有特征,且最具有感情色彩的内容。所以在处理民族问题时必须对宗教问题给予充分的重视,伤害民族宗教就是伤害民族情感。 2简述民族的含义及其形成 答:民族指具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同体。 民族形成亦称“民族起源”。指民族在人类历史上产生的时间及其在产生前的发展过程,亦可指某个具体民族的起源与形成过程。民族并不是一有人类就有的,而是在人类社会发展到一定阶段才产生的。人类最早的社会集团是原始群,

民族国家的形成 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

民族国家的形成在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。 在中世纪早期和中期,西欧几乎所有的人都是基督徒,属于天主教会,可以说生活在一个基督教的大世界中,所有受过教育的人都使用拉丁语,封建等级制的金字塔型权力结构使得领地成为权力的实体,自8世纪到11世纪,欧洲经济几乎完全建立在农业和非常有限的地方贸易基础上,这种自给自足的自然经济(庄园经济)是封建割据的经济土壤。近代意义上的国家概念在当时是不存在的。 民族:指历史上形成的,处于不同社会发展阶段的各种人的共同体。特指有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同体。 国家:是维护一个阶级对另一个阶级的统治机器。根据掌握国家权力的人数多少为标准,国家可分为下列三种类型:⑴君主国,⑵贵族国,⑶民主国。 民族国家:两者合为一体,国家的领土界限与民族居住地范围相同,同时文化与政治逐步整合。国家是民族的政治实体。在西欧,民族和国家是同步形成的。 15世纪下半叶,英法的政治制度发生了什么变化为什么会出现这种变化 变化: 15世纪下半叶,英、法等国的等级君主制逐渐演变为君主专制。 原因:

变,社会各阶层大多支持加强王权; ②英法百年战争及英国的玫瑰战争后,两国封建贵族失去昔日的权势,开始 依靠王权来维持自己的地位; ③新兴的资产阶级需要王权为资本主义经济发展开辟道路; ④部分农民和城市贫民也寄希望于王权,以改善生存环境。在这样的背景 下,君主专制出现了 伊丽莎白一世统治时期,曾将许多商品专卖权赐予宠臣,使英国资产阶级深受其害。为了扞卫自身的经济利益,资产阶级奋起反击,他们利用议会的讲坛,猛烈抨击专卖权制度使“最主要的商品都落入了那些剥削全体国民的吸血鬼之手”。面对议会的强烈抗议,伊丽莎白一世被迫妥协,取消了私自授予的专卖权。17—18世纪,法国三级会议中断召开170多年。在这期间,国王大权独揽,决定国家一切事务。路易十四(1643—1715)自称“朕即国家”,被视作神的化身。 根据上述两段文字及课文内容,分析英法两国君主专制的主要差异。 法国君主的专制程度甚于英国。 在法国,君主宣扬“君权神授”,王权几乎控制了社会的各方面; 在英国,则一直存在着议会的力量制约王权,这与英国中世纪《大宪章》带来的传统很有关系。 二、君主专制 1、时间:15世纪下半叶 2、原因:

专题二·近代中国民 族资本主义曲折发展·图表题专项训练 --------------------------------------------------------------------------作者: _____________

近代中国民族资本主义工业发展·图表题集锦 一、选择题 1.(2008上海高考)下列选项中正确反映了1870~1956年中国民族资本主义发展趋势的是() 2.下表是1915~1919年中国纱厂盈利指数,造成这种状况的最主要原因() A.辛亥革命的推动 B.群众性的反帝斗争的推动 C.“实业救国”新思潮的推动 D.列强暂时放松对华经济侵略 3.读下图,如果把树苗比喻成民族资本主义,则“夏天”所描述的历史时期应为 () A.第一次世界大战时期B.国民党统治前期C.抗日战争时期 D.新中国成立之初4.下列表格4、5、6处填写的文字说明,正确的一组是()

A.进一步发展、黄金时期、形势逆转、下降 B.初步发展、进一步发展、曲折发展、萎缩C.进一步发展、迅猛发展、再创辉煌、下滑 D.艰难起步、进一步发展、萎缩、陷入绝境5.指出这一时期我国民族资本主义面粉业生产能力发展变化的最主要原因是()。 A.主要资本主义国家忙于一战,暂时放松了对中国的经济侵略 B.辛亥革命的胜利,扫除了一些发展资本主义的障碍 C.民国政府颁布了若干发展经济的政策 D.反帝爱国斗争的有力推动 6.瑞蚨祥是全国知名的百年老字号。下图是瑞蚨祥青岛分号的经营销售额变化趋势图。图中瑞蚨祥销售额日趋下降的原因不包括 ()。 A.四大家族官僚资本的掠夺 B.英美等外国资本对中国的侵略 C.长期战争的破坏 D.自然经济解体,手工业破产 7.(2009年海南高考19题)下表:1937、1942年国民政府统治区重工业状况表 年份占工厂总数比例占工业资本总额比例占工人总数比例 1937年16% 4.4% 7.3% 1942年58% 78% 49% 表中所示各种比例发生变化的主要原因是() A.抗日战争的影响 B.抗日根据地扩大 C.国际援助的增多 D.民营工业的发展 8.下表是“百年张裕”在1934~1941年间的部分发展大事,据此你可以得出()。 1934年张裕酿酒公司进入中国银行的接管期 1941年张裕酿酒公司被日军接管

—、单项选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1. 中国半殖民地半封建社会最主要的矛盾是( )。 A.地主阶级与农民阶级的矛盾 B.资产阶级与工人阶级的矛盾 C.帝国主义与中华民族的矛盾 D.封建主义与人民大众的矛盾 【答案】C 【解析】在半殖民地半封建的中国,帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与人民大众的矛盾是两对主要矛盾,而帝国主义与中华民族的矛盾,是各种矛盾中最主要的矛盾。 【考点】两对主要矛盾和两大历史任务 2. 洋务派最早从事的洋务事业是( )。 A.兴办军用工业 B.兴办民用工业 C.派遣留学生 D.创立新式学堂 【答案】A 【解析】洋务派最早兴办的洋务事业是军用工业。 【考点】洋务运动的兴起 3. 戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是( )。 A.《国闻报》 B.《时务报》 C.《强学报》 D.《万国公报》 【答案】B 【解析】戊戌维新时期,影响较大的报纸有梁启超任主笔的上海《时务报》、严复主办的天津《国闻报》以及湖南的《湘报》等。

【考点】戊戌维新运动的兴起 4. 1904年至1905年,为争夺侵略权益公然在中国东北进行战争的是( )。 A.美国与俄国 B.美国与英国 C.英国与日本 D.日本与俄国 【答案】D 【解析】1904年至1905年,日、俄两国为了争夺在华利益在中国东北进行战争,清 政府却宣布“局外中立” 【考点】辛亥革命爆发的历史条件 5. 20世纪初,在资产阶级民主革命思想传播中发表《驳康有为论革命书》的是( )。 A.孙中山 B.邹容 C.章炳麟 D.陈天华 【答案】C 【解析】章炳麟:《驳康有为论革命书》,歌颂革命是“启迪民智,除旧布新”的良药,强调中国人有能力建立民主共和制度。 【考点】资产阶级革命派的活动 6. 1922年1月,中国共产党领导的第一次工人运动高潮的起点是( )。 A.香港海员罢工 B.安源路矿工人罢工 C.京汉铁路工人罢工 D.省港工人罢工 【答案】A 【解析】1922年1月,香港海员大罢工是中国工人阶级第一次直接同帝国主义势力进 行的有组织较量,成为第一次工人运动高潮的起点。

民族的形成 是原始社会基本矛盾运动发展的必然结果,民族这种共同体是在原始社会走向崩溃,氏族、部落共同体瓦解过程中的产物。原始社会末期,在社会生产力发展的基础上,先后发生了两次社会大分工。分工促进了社会生产的发展,也带来了私有制、产品交换、阶级分化的出现。这一切加速了氏族制度的瓦解,为从部落发展成民族和国家创造了必要的经济条件和政治条件。 人类社会人们共同体的发展有其序列,即氏族—胞族—部落—部落联盟—民族。前四种人们共同体是以血缘关系为纽带的(虽然其程度有所区别),民族是以地域关系为基础的。从部落发展到民族,一般经过了从血缘部落到地域部落,再发展到民族的过程。从部落发展成民族,这是民族形成的一般规律。从部落发展成民族的过程即希腊人、罗马人、德意志人式的三种途径。 希腊人式:自然形成 罗马人式:内部暴力 德意志人式:外力征服 民族在形成后的发展过程中,通过民族的分化、同化、组合而形成新的民族即次生形态民族。次生形态民族的形成规律属于民族形成的特殊规律。次生形态民族的形成过程表现为“同源异流”、“异源同流”等具体形式。 氏族原始社会中以相同的血缘关系结合的人类社会群体,其成员出自一个共同的祖先。大约产生于旧石器时代中、晚期。他们往往用一种动物或植物作为本氏族的图腾标记。在氏族中,婚姻有一定的规定,禁止长辈与晚辈之间的通婚,也排斥兄弟姐妹之间的婚配,甚至禁止与母方最远的旁系亲属婚配。 氏族成员的地位平等,集体劳动,平均分配,财产共享。公共事务由氏族首领管理,重大事务由氏族成员组成的氏族会议决定。氏族社会先后经过母系氏族社会、父系氏族社会,大约在铜石并用时代由于私有制的发展而解体。 氏族是相信有共同祖先的一群人,一般具有共同的图腾。 胞族是氏族与部落的中间环节,由几个有共同祖先或者被认为有共同祖先的氏族组成,并且由几个胞族 组成部落。在传说中,胞族往往是由一个祖先氏族分裂而成的。 有些部落没有胞族这个中间环节,直接由氏族组成部落。 胞族作为中间环节,其内部凝聚力不如部落和氏族强,人们往往强调自己的氏族和部落而忽略胞族。 有的胞族成员部落之间可以相互通婚,有的则不可以。如古希腊的胞族内(氏族外)可以通婚,而在易洛魁的胞族里则不可以。 部落一般指原始社会民众由若干血缘相近的宗族、氏族结合而成的集体。形成于原始社会晚期(即旧石器时代的中期和晚期)。有较明确的地域、名称、方言、宗教信仰和习俗,有以氏族酋长和军事首领组成的部落议事会,部分部落还设最高首领。 宗族,人类学术语,一种社会单位,为了生存和安全的目的,由几个核心家庭(总人数一般不超过30~50人)松散地组成。宗族可以并入更大的称为部落(tribe)的社区,也可以由于部落性庆典、狩猎活动或战争而偶尔结合起来。指拥有共同祖先的人群集合,通常在同一聚居地,形成大的聚落,属于现代意义上模糊的族群概念。类似的用语还有“家族”,小范围内,有时“宗族”和“家族”互相混淆使用。一个宗族通常表现为一个姓氏,并构成的居住聚落;一个宗族可以包括很多家族。 部落联盟,原始社会后期形成的部落联合组织,通常由若干近亲或近邻部落组成,结成联盟的主要目的在于共同合作出征或自卫等军事行动。

民族国家的形成 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

民族国家的形成在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。 在中世纪早期和中期,西欧几乎所有的人都是基督徒,属于天主教会,可以说生活在一个基督教的大世界中,所有受过教育的人都使用拉丁语,封建等级制的金字塔型权力结构使得领地成为权力的实体,自8世纪到11世纪,欧洲经济几乎完全建立在农业和非常有限的地方贸易基础上,这种自给自足的自然经济(庄园经济)是封建割据的经济土壤。近代意义上的国家概念在当时是不存在的。 ◆民族:指历史上形成的,处于不同社会发展阶段的各种人的共同体。特指有共同 语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同体。 ◆国家:是维护一个阶级对另一个阶级的统治机器。根据掌握国家权力的人数多少 为标准,国家可分为下列三种类型:⑴君主国,⑵贵族国,⑶民主国。 ◆民族国家:两者合为一体,国家的领土界限与民族居住地范围相同,同时文化与 政治逐步整合。国家是民族的政治实体。在西欧,民族和国家是同步形成的。15世纪下半叶,英法的政治制度发生了什么变化为什么会出现这种变化 变化: 15世纪下半叶,英、法等国的等级君主制逐渐演变为君主专制。 原因: ①民族国家的形成和资本主义生产关系的发展,推动英法两国政治制度的转变,社会 各阶层大多支持加强王权;

权来维持自己的地位; ③新兴的资产阶级需要王权为资本主义经济发展开辟道路; ④部分农民和城市贫民也寄希望于王权,以改善生存环境。在这样的背景下,君主 专制出现了 伊丽莎白一世统治时期,曾将许多商品专卖权赐予宠臣,使英国资产阶级深受其害。为了扞卫自身的经济利益,资产阶级奋起反击,他们利用议会的讲坛,猛烈抨击专卖权制度使“最主要的商品都落入了那些剥削全体国民的吸血鬼之手”。面对议会的强烈抗议,伊丽莎白一世被迫妥协,取消了私自授予的专卖权。 17—18世纪,法国三级会议中断召开170多年。在这期间,国王大权独揽,决定国家一切事务。路易十四(1643—1715)自称“朕即国家”,被视作神的化身。 根据上述两段文字及课文内容,分析英法两国君主专制的主要差异。 法国君主的专制程度甚于英国。 在法国,君主宣扬“君权神授”,王权几乎控制了社会的各方面; 在英国,则一直存在着议会的力量制约王权,这与英国中世纪《大宪章》带来的传统很有关系。 二、君主专制 1、时间:15世纪下半叶 2、原因: ①民族国家的形成和资本主义生产关系的发展,推动英法两国政治制度的转变社会 各阶层大多支持加强王权;

补充资料 洋务运动:19世纪60年代到90年代,清政府中的洋务派打着“自强”“求富”的旗号,掀起一场“师夷长技以自强”的洋务运动。即通过利用西方先进的科技技术,企图摆脱内忧外患的困境,维护封建统治的自救运动。总理衙门是推动洋务运动的中央机构。 近代中国民族资本主义发展历程 一、鸦片战争后中国经济结构的变动——民族资本主义产生的前提 :(1)家庭手工棉纺织业:开始衰落;(2发生变化。外国商业势力侵入中国,外国洋行大量出现。中国买办和买办化的商人开始出现。殖民地半殖民地里替外国资本家在本国市场上经营企业,推销商品的代理人 2、鸦片战争后经济结构的变化的主要原因是什么? (1)内部原因:自然经济已经有了某种程度的分解,商品经济有所发展(2)外部原因:外国资本主义的入侵(主要) ①第一次鸦片战争后,以英国为首的资本主义国家扩大了对中国的商品输出,中国的自然经济解体加速(开始解体的标志:手工棉纺织业的衰败);②第二次鸦片战争后,西方例强控制中国海关,增加对中国的商品输出,自然经济解体的速度进一步加快;③甲午战争以后,帝国主义列强对国增加商品输出同时,大量输出资本,进一步破坏了中国的自然经济。 3、经济结构的变化对中国产生了什么样的表现和影响? 表现:(1)自然经济开始解体(2)外国资本主义企业的出现(3)洋务派近代企业的兴起(4)民族资本主义产生 影响:一方面:带来了灾难:破坏了农村的家庭手工业和城市手工业农民和手工业者大量破产;另一方面:又为中国民族资本主义的发展提供了市场和劳动力,。 二、近代中国民族资本主义发展历程 A .中国民族资本主义的产生(19世纪60、70年代)①19世纪60、70年代,产生 中国资本主义的产生不是建立在中国资本主义萌芽自然发展的基础上,而是产生于半殖民地半封建社会形成过程中。同时,中国资产阶级比中国无产阶级产生的时间晚二三十年。这与西方资本主义社会不同。 (一)产生条件: 1)历史前提(内因):鸦片战争前中封建社会内部已经产生了资本主义萌芽。2)外因:外国资本主义入侵的影响。(主)3)外商企业和洋务企业的刺激和诱导作用 【阅读】“欧风美雨”与中国资本主义产生的关系 明清时期的资本主义萌芽与近代资本主义不是继承的关系,西方资本主义的入侵阻断了中国独立发展资本主义的道路。 “欧风美雨”对近代资本主义的产生有两种作用:一是破坏,它在使中国自然经济解体的过程中,也毁掉了原来的资本主义萌芽;二是促进,它在客观上为中国资本主义产生创造了有利条件,这包括市场、劳动力和资金,技术和设备。 【洋务企业】局限:只学习西方科技,停留在器物层。①原因:为解决“内忧外患”,实现自救而掀起了洋务运动。 ②目的:师夷长技以自强”③时间:19世纪60~90年代。④指导思想:“中体西用” ⑤主要内容:以“自强”为口号,19世纪60-70年代,创办一批近代军事工业(官办);以“求富”口号,70-90年代创办一批民用企业;创办新式海军;设立新式学堂,出国留学(人才)等 ⑥类型及代表企业:军用:安庆军械所,江南制造总局等;民用:轮船招商局,汉阳铁厂等 ⑦历史作用:a 、未能挽救清王朝即成之败局,洋务运动破产;b 、引进了西方近代科技,培养了一批近代科技人才和技术工人,是工业化的开端;c 、客观上推动了中国民族资本主义的产生和发展;d 、对外国资本主义的经济侵略起到一定的抵制作用;e 、进一步瓦解了中国传统的自然经济。 (二)、 概况:时间:19世纪60——70年代 地点:上海、广东、天津等沿海地区 途径:①一部分官僚、地主、商人、华侨、买办等投资近代工矿企业;②原来部分手工工场主开始采用机器生产,转变为近代工矿企业;重要企业:上海发昌机器厂、南海继昌隆缫丝厂;天津贻来牟机器磨坊。 结局:发昌机器厂后被英商耶松船厂吞并。继昌隆缫丝厂因受封建势力的阻挠,于1881年停业。不久,更名为“利厚生缫丝厂重新开张,因受外国资本主义的排挤,又于1920年闭歇。 【资料】近代工业和民族工业概念问题:1.近代工业包含了使用机器生产的外资企业、洋务企业和民族资本主义企业。中国近代工业最早出现在19世纪四五十年代,外国商人在中国通商口岸开办了一批船坞和工厂。 2.民族资本主义企业产生于19世纪六七十年代,是由商人、地主和官僚等投资兴办的。 3.中国近代工业包括洋务派企业和民族资产阶级企业。 中国近代工业的特点:① 领导不正常(地主阶级一直充当领导);② 结构不合理(开始于重工业);③ 分布不平衡(多在沿海、沿江);④ 发展不顺利(内外因素的阻碍) (三)民族资本主义的特点 :(资料) (1)民族资本主义企业最大的特点及弱点是:资金少、规模小、技术力量薄弱,与外国资本主义和本国封建势力既有矛盾,又有依赖性。 (2)轻重工业比例不协调:中国民族资本一直都以轻工业为主,重工业微乎其微。 (第二特点是 )

民主党派中的()和()选择了追随国民党。(1.0分) 1.0分 ?A、 民革、民主党 ? ?B、 青年党、民盟 ? ?C、 青年党、民主党 ? ?D、 民革、民盟 ? 正确答案: C 我的答案:C 2 《田中奏折》是由()抄录下来送给张学良的。(1.0分) 1.0分 ?A、 王家祯 ? ?B、 牧野仲显 ? ?C、 蔡智堪 ? ?D、 张作霖 ? 正确答案: C 我的答案:C 3

《资政新篇》的作者是谁?()(1.0分) 1.0分 ?A、 洪秀全 ? ?B、 洪仁玕 ? ?C、 杨秀清 ? ?D、 石达开 ? 正确答案: B 我的答案:B 4 50年代的“三面红旗”不包括()。(1.0分) 1.0分 ?A、 社会主义建设总路线 ? ?B、 社会主义五年计划纲要 ? ?C、 大跃进运动 ? ?D、 人民公社运动 ? 正确答案: B 我的答案:B 5

巴黎和会上中国外交失败后,《晨报》于()刊载了林长民的《外交警报敬告国人》。 (1.0分) 1.0分 ?A、 4月30日 ? ?B、 5月1日 ? ?C、 5月2日 ? ?D、 5月3日 ? 正确答案: C 我的答案:C 6 邓小平在()年的“南方讲话”带来了全国第二次思想解放高潮。(1.0分) 1.0分 ?A、 1990 ? ?B、 1991 ? ?C、 1992 ? ?D、 1993 ? 正确答案: C 我的答案:C 7

中共一大代表中不属于英勇献身一类的是()。(1.0分) 1.0分 ?A、 何叔衡 ? ?B、 邓恩铭 ? ?C、 李达 ? ?D、 陈潭秋 ? 正确答案: C 我的答案:C 8 江南制造总局是由()创办的。(1.0分) 1.0分 ?A、 李鸿章 ? ?B、 张之洞 ? ?C、 左宗棠 ? ?D、 曾国藩 ? 正确答案: A 我的答案:A 9

《民族国家的形成》教案 一、教学目的 (一)、知识与技能 知识: 知道1337——1453年英法百年战争的基本情况;15世纪末,英法相继成为民族国家的历史进程;英、法等国的等级君主制逐渐演变为君主专制 理解民族国家的含义及民族国家形成的历史条件和影响 技能: 解析课文,区分课文中各历史事件(英法百年战争、英法民族国家形成、君主专制制形成等)的背景、经过、历史意义等 (二)、过程与方法 通过分析英法民族国家形成的历史条件,学会从经济、政治、文化等方面解释历史问题的方法。通过比较英法君主专制的不同点,培养学生阅读材料,归纳、提炼核心观点的能力(三)、情感、态度与价值观 通过了解贞德的事迹,引导学生体验民族意识对国家、民族发展的重要作用,感悟民族精神的巨大力量 二、重点难点 重点:百年战争、民族国家形成和君主专制 难点:百年战争英国战败后民族意识却日趋明晰的原因 三、教学过程 资本主义萌芽产生的根本原因是什么?生产力的发展 资本主义萌芽产生的标志是什么? 手工工场的出现是资本主义萌芽产生的标志。 伴随着资本主义萌芽的产生,导致15、16世纪西欧经济、政治、社会和文化各个领域都发生了重大变化。由此导入新课。 第2课民族国家的形成 一、百年战争的影响 插图《英法百年战争》 1337年——1453年英法两国为争夺领地,进行了持续100多年的战争,史称“百年战争”。 1、原因 (1)、远因(诺曼征服) 自11世纪“诺曼征服”以后,英国通过联姻和继承关系,占有了大量的法国领地。12世纪下半叶,英王室在法国的领地占法国总面积的一半左右,远远超过了法国王室,这在同样梦想称霸欧洲的法国看来,简直就是耻辱,一直寻求机会收复这些领地。 (2)、近因(法国王位继承问题) 1328年,法王查理四世去世,他没有男嗣,法国贵族会议便推举他的侄子腓力为王,称腓力六世。一心想控制法国的英王爱德华三世凭借自己是法王腓力四世的外孙,向法国发难,声称自己才是法国王位的合法继承人。腓力六世对爱德华三世的嚣张气焰十分气愤,暗下决心寻机报复。1337年5月24日,经过一番准备的腓力六世宣布收回英属领地基恩,英国自然无法接受。同年10月,爱德华三世不顾法国的反对,自称身兼法王,并率部队进攻法国。于是,法国王位继承争端终于演变为一场旷日持久的战争。 2、进程 战争初期,法国把自己最精锐的骑兵部队派到了前线。当时,英军没有能与法国抗衡的

2020年普通高等学校招生全国Ⅰ卷五省优创名校第二次联考 历史 考生注意: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。 2.请将各题答案填写在答题卡上。 3.本试卷主要考试内容:高考全部内容。 第Ⅰ卷(选择题共48分) 本卷共24小题,每小题2分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.先秦时期的布币形如工具“铲”,流行于两周、三晋、郑、卫等农业区域,刀币起源于渔猎经济时期,形如工具“削”,主要由齐、燕、赵三国铸造发行;圜钱来源于纺轮或玉璧,成为战国后期北方各国的流通货币。这可以用来说明先秦A.铸币形制体现劳动人民智慧 B.商品经济活跃推动货币产生 C.区域经济的发展具有差异性 D.各诸侯国借助货币推广农具 2.韩非批判儒、墨两家靠仁义礼让来治理国家的主张,并强调“尧为匹夫不能治三人,而桀为天子能乱天下”。韩非此举旨在论证 A.变革旧制的迫切性 B.国策与时俱进的必要性 C.君主地位的特殊性 D.儒墨复古主义的落后性 3.西汉宣帝时,内朝官张安世以大司马领尚书事等官“典机枢”,并议定“大政”,等到诏令下发时,却佯装不知。这反映出当时 A.皇权专制达到顶蜂 B.中枢决策程序失当 C.内朝官员位高权重 D.宰相权力遭到侵夺 4.《水经注》记载,新野有个“樊氏陂,陂东西十里、南北五里,俗谓之凡亨陂。陂东有樊氏故宅,樊氏既灭,庾氏取其破”。樊宏是东汉光武帝的舅父,像樊氏这样的豪族大地主的田庄都不能长久地保有,其他地主的田庄也就可想而知了。这一现象的出现 A.体现出中央集权的弱化 B.表明土地集中现象日益严重 C.源于土地私有可以买卖 D.反映出当时政治局势的动荡 5.《唐六典》卷十三(御史台)条下注云:“旧,弹奏,皇帝视事日,御史奏之。自景龙(唐中宗年号)三年以来,皆先进状,听进止;许则奏之,不许则止。”这一变化表明唐朝 A.御史制度如同虚设 B.御史滥权问题非常严重

第二部分二、近代中国专题十一 一、选择题 1.(2018·济南三模)以下是商务印书馆不同时期的两部历史教科书对太平天国运动的不同叙述。 A.史料选取不同B.史观运用不同 C.内外时局不同D.社会性质不同 【解析】1906年还处于清政府统治之下,教科书对于试图推翻清王朝的太平天国运动当然认为是“倡乱”;而1933年是在国民政府统治之下,且面对日本的侵略,需要唤起大众的民族意识,因此对太平天国运动能给予正面评价,故答案为C项;材料没有反映史料选取和史观运用方面的不同,排除A、B两项;1906年和1933年中国均处于半殖民地半封建社会,性质没有改变,排除D项。 2.(2018·青岛5月模拟)1896年,李鸿章出使欧美,其公开所奉的训令为:“一、代表中国皇帝参加沙皇加冕典礼。二、为俄、德、法出面干涉,因而收回辽东,向他们正式道谢。……四、向西方列强呼吁修订关税税则。”实际上在每个国家都探讨了税则改革的问题。据此可知李鸿章此次出访的主要背景是(C) A.联络俄英法等钳制日本 B.中国民族资本主义的不断发展 C.清政府的财政陷入困境 D.各国面临贸易壁垒提升的风险 【解析】由材料“实际上在每个国家都探讨了税则改革的问题”可知税则修改,提高关税,增加政府的财政收入,才是其出行的主要目的,究其原因在于甲午中日战争后《马关条约》的签订,清政府财政问题日益严重,C项符合题意;A、B、D三项均与材料无关。 3.(2018·新乡三模)“民族”一词属于古汉语词汇,用于表达宗族和夷夏之辩,然而作为与英文单词nation的对应概念,大规模、高频率出现是在1895年之后,从日文汉字借用而来。这一变化(C) A.源于日本发动甲午侵华战争 B.表明宗法血缘观念的淡化 C.反映出民族危机的不断加深 D.顺应了当时革命潮流的兴起

第三题:中国民族理论的形成、发展过程和内容体系 中国民族理论的形成,是中国共产党人在中国统一多民族国家的社会历史条件下,以马克思主义的基本原理为指导,在长期的革命,建设和改革开放的实践中,吸收中华历史文化营养的基础上形成和发展起来的。在新世纪阶段,民族理论仍在发展中。 经过长期的艰辛探索和不断实践,中国共产党形成了关于民族问题的基本理论和政策,这是一代又一代的共产党人把马克思主义和民族理论和中国实际相结合,创造性地提出了科学的民族理论,是毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要组成部分,是对马克思主义民族理论的丰富和发展。 中国共产民族理论和政策的形成和发展,经历了1921年中国共产党成立到1949年中国人民共和国成立前的探索形成时期,中华人民共和国成立后到1978年党的十一届三中全会以来的发展创新时期。 1921年中国共产党成立到1934年红军长征开始前,是中国共产党民族理论的创作初期。这一时期中国共产党的民族理论,民族纲领,民族政策逐渐提出来了,但是,这时照搬马,恩,列,斯的论述和受苏维埃俄国的民族工作实践很大,而且纲领性的论述较多,具体的政策还不多。1928年6月到7月中国共产党第六次全国代表大会的政治决议案把“统一中国,承认民族自主权”作为中国共产党的十大政治口号之一。大会专门通过了党历史上第一个《关于民族问题的解决议案》,明确得提出中国境内少数民族问题对于中国革命有重大意

义。。1984年,依据《中华人民共和国宪法》制定的《民族区域自治法》颁布实施。《民族区域自治法》是一部规范民族自治地方与国家的关系以及民族自治地方内民族关系的基本法,它规定了什么是民族区域自治和怎样实行这种自治。该法颁布以后,对我国的民族法制建设起到了积极的推动作用。然而由于这部法律基本上形成于计划经济时代,随着社会主义市场经济的逐步建立,很多条文,尤其是关于财政经济方面的条文已不适合新的市场经济要求,民族地区迫切要求加快发展的愿望也需要得到法律上的支持。因此,在历经8年的酝酿之后,2001年2月28日,全国人大常委会终于完成了《民族区域自治法》的修改并颁布实施。 中国特色社会主义民族理论体系,是一个新时代新形态的理论体系。这个理论体系,系统回答了在新的历史条件下如何建设和发展中国特色社会主义的民族正确理论原则和经验总结,是马克思主义中国化的最新成果。包括了民族的科学性,实践性,继承性,创新性。

西欧民族国家兴起的条件有哪些? 讲到民族国家,我们势必会联想到民族主义一词,但民族主义更多的是一个精神、意识、及政治层面的词。我在看《西方世界的兴起》时就有一个疑问,诺斯在《西方世界的兴起》一书分析分析西欧民族国家兴起的时候为什么很大篇幅都在讲经济及经济组织,而很少讲到政治、民众的意识等问题?之前很跟董老师交流之后发现确实是我误解了,西方世界的兴起不等于西欧民族国家的兴起。按董老师的观点欧洲民族国家的兴起可以分成两条主线,一条是经过战争王权变得强大,形成统一的政治力量中心。而另外一条就是商业城市兴起,形成统一的经济中心。 按第一条主线,董老师以英法两个国家为例讲到,西欧民族国家的兴起与王权的强大有密切关系。通过英法百年战争和英国红白玫瑰战争,就达到了这样一个效果: (1)封建割据势力削弱,王权加强,形成以国王为首的统一的政治力量。 (2)战争激发了各阶层的民族意识,出现了以忠于国王为特征的爱国主义。“国王万岁” 第一条主线,董老师已经讲得非常详细了。但《西方世界的兴起》中的经济原因老师因时间问题只能带过,那么下面就请大家跟我一起探讨一下经济方面西欧民族国家兴起的条件吧。 大家知道,在中世纪西欧各国主要是以自给自足的庄园经济为主的。这种庄园经济不利于国家的统一,反而形成了封建割据的形势。但到中世纪后期,庄园经济基本解体,区域性城市及至全国性城市逐步形成,贸易和商业得以发展。最后形成统一的经济中心,这样统一的经济中心成为民族国家兴起的重要条件。 而在庄园经济解体,商业城市兴起的过程中,人口起了关键的作用。我们来看一看中世纪晚期西欧人口的变化状况。 1000–1250:农耕发展,庄园缓慢的进步导致了人口的增长。到公元1300年,欧洲的人口达到峰顶,有7千万-1亿人。人口的增长带来一系列的问题。土地价格上涨,劳动力过剩,物价上涨,人口拥挤。可以说这个时期西欧那些依附于封建主的劳动力生活是最艰辛的时候。 终于,饥荒和黑死病降临欧洲,期间还伴随着王朝战争的灾难,比如百年战争。黑死病夺走欧中2500万生命,欧洲人口在1350–1420年间降低了30-60%。在人口锐减之后,出现了这一情况“地租下降----------农奴开始获得对土地的专有权。”至此,封建割据的庄园经济受到极大冲击,直至“十四世纪后半期人口开始重新增长时,封建社会的基本结构已经基本瓦解。”封建社会瓦解之后,专制国家形成,最后形成西欧民族国家。 当然封建庄园经济的瓦解不仅仅是因为人口的变化,另外一个因素就是我们下面要讲的社会生产力的发展和商品经济的影响。西欧的贸易和商业早在十一、十二世纪就有所发展了,比如,北意大利,中德意志和弗兰德的市镇在那个时候已经成为繁华的商业中心了。在12和13世纪,生产力进一步发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主由于自身消费的特点,不满足于以往庄园手工业者生产的低劣的手工业品,迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,这就出现不断发生庄园自营地缩减、劳役地租改为实物地租或货币地租等现象。14世纪初起,西欧经济变化剧烈,出现所谓的封建主义的危机,庄园主纷纷放弃自营地,改为出租经营,货币地租流行,农奴也通过各种途径获得人身自由,劳役制庄园趋于瓦解。这个时期,可以说是城市商品兴起,封建庄园经济衰退的时期。之后经历黑死病和百年战争等的破坏,城市商品经济虽受打击,但最终恢复并繁荣发展,而封建庄园经济则退出了历史的舞台。 另外,在城市及商品经济的兴起过程中,以王权为中心的政府和城市是相互

壹、十九世紀以後民族國家的發展──鑄造的民族與鍛造的國家 一、民族國家發展的第一階段:歐洲自中古末期以來形成的民族王國,多屬長期自然演進,一般較為安定團結。 (一)中古後期:歐洲各地方言與方言文學的興起,已為各國建立起共同語言(國語)和構成民族的的文化基礎。 (二)近代初期:葡、西與英、法的競爭和擴張,激起了國民的情緒;宗教改革也造就了一些獨立自主的教會。 1.法國:由查理曼帝國分裂的西法蘭克王國,經英法百年戰爭驅逐英國的勢力後,完成民族國家的統一。 2.英國:英法百年戰爭失敗後,英國又陷入了長期內戰;統一後,才發展出共同的文化而成為民族國家。 3.其它:三十年戰爭後,各君主將凝成的民族情緒、宗教信仰與國家利益結合,形塑國民對君主的忠誠。 二、民族國家發展的第二階段:十九世紀是歐洲民族主義確立的時代;後期則為歐洲民族國家發展的第二階段。 (一)形成動力:塑造民族主義的動力為法國大革命、工業革命與浪漫主義運動;逐步由歐洲擴散至世界各地。 1.法國革命:國王被弒後,國民效忠的對象轉為國家,而徵兵制與對外征戰也激起了法國人的民族情感。 2.工業革命:中產階級因工業發展迅速成長,起而要求自由民主,參與政治,增進了自己對國家的認同。 3.浪漫運動:提倡民族文化,珍視傳統與地方習俗,引發各民族對自己的肯定,有利於民族精神的培養。 (二)發展方向:三種力量分別從政治、社會經濟與文化等三方面來推進,激發了現代民族主義的理念與行動。 1.效應:三種力量對十九世紀前期西歐現在的民族國家有強化作用,對德、義等民族建國運動有促進效果。 2.代表:第二階段民族國家的建立,多由鐵血革命等激烈手段達成;一般以義大利與德意志兩國作為典範。 (1)分裂邦國的統一:德國、義大利憑藉武力與外交的手段,擺脫奧地利的控制,達成統一建國的目的。 (2)統一帝國的分治:奧地利帝國受德、義建國教訓,改與境內最大民族合作,以防止民族獨立的再起。 ※事例:奧地利與匈牙利結盟成雙元帝國(1867),匈牙利成為自治王國,共同成為帝國的統治民族。 3.檢討:長久以來,德、義兩國的統一運動常被人們過度地美化和宣傳,成為政治上的樣板與道德模範。 (1)分析:事實上,歷史發展脈絡相似的德、義兩國,是否為民族主義發揚的結果,早就深受學者質疑。 菁英分子的積極:德、意兩民族的統一建國運動,乃是菁英分子的「少數運動」,而非全民運動。 官方掌控的進程:完成德、義建國的主角,是務實的政府要員與外交高手,不是民族主義革命家。 ※事例:義大利的統一功臣是薩丁尼亞首相加富爾而非馬志尼;德意志亦由首相俾斯麥一人主導。 政經實力的支撐:德、義兩國依憑政、經實力推動建國,並非得力於全國人民自發的情感與支持。 ※事例:兩國對內、對外主要是憑藉鐵血的武力政策與煤鐵的經濟實力(英經濟學者凱恩斯觀點)。 集體主義的強迫:民主改革在兩國建國運動中並未受到政府重視,統治者明顯以民族建國為要務。 ※事例:德、義兩國為追求民族主義的目標,符合國家整體利益的需要,故犧牲自由主義的改造。 霸權一廂的擴張:德、義統一從某種角度觀察,是普魯士與薩丁尼亞霸權的擴張,非全國的期望。 A.原因:普魯士與薩丁尼亞所謂的「統一」,在其他地區人民的感受裡,可能是一種「兼併」。 B.事例:德國南部諸邦的統治階層與義大利南部農業地區的人民,對全國統一,其實並不歡迎。 (2)結語:理論上:合理的民族國家建國應先有民族主義的共識和情感,再以此尋求國家主權的建立。 實際上:德、義兩國則反其道而行,先建立主權獨立的國家,然後才圖謀塑造民族的認同。 趨勢上:德、義民族國家的體系完成後,激烈的競爭促使各國殖民海外,形成新帝國主義。 4.其它:歐洲之外,中南美洲的民族國家也紛紛爭取獨立;日本和美國的國家統一也形成新的民族國家。 (1)美國:南北內戰(1861-65)結束後,北方獲勝而國家統一,日後的改革與建設亦可視為民族建國運動。 原因:統一後的「合眾國」,對「國民」(包含原來的黑奴)的定義與權利,作了一番重大的調整。 結果:戰後,美國經濟恢復繁榮,各項生產事業急遽發達,國家力量大增,乃進一步向外拓占領土。 (2)日本:1854年開港後,受列強刺激,國內要求團結;明治維新終使日本脫胎換骨,躋身民族國家。 背景:日本自1635年實施鎖國政策,直到1854年與美國簽訂親善條約,開放下田、函館才結束。 發展:開港後,政治經濟均受列強衝擊,幕府無力解決,民生凋弊;國內乃要求團結,攘夷倒幕。 結果:1867年,德川慶喜取消幕府,大政奉還日治天皇;明治親政,推動各項革新以富國強兵。 A.尊王攘夷:1871年,廢藩(諸侯)置縣,達成國家的統一;並廢除社會嚴明且不公平的階級制度。 B.君主立憲:1889年,總理大臣伊藤博文公布憲法,建立君主立憲的政體,並大力發展工商業。 C.對外擴張:明治維新廿年,日本迅速發展,國力大增;其後仿效西方列強,積極侵略遠東各國。貳、廿世紀民族國家的發展──列強操控下的新興民族國家 一、第三階段:廿世紀第一次世界大戰後,東歐民族因專制帝國的瓦解和民族自決的宣揚,各民族紛紛獨立建國。 (一)背景:1.專制帝國的瓦解:第一次世界大戰瓦解了土耳其、奧地利與俄羅斯等由多民族組成的專制帝國。 2.民族自決的宣揚:戰勝國採「民族自決」的和解原則,戰後的凡爾賽和約是民族主義的一大勝利。 (1)源由:一次世界大戰末期,美國總統威爾遜提出十四點和平計畫,作為交戰國間的議和基礎。 (2)內涵:十四點和平計畫多與民族自決有關,即尊重各民族的自由發展與決定自身的政治前途。 (3)實踐:由於美國為大戰致勝的關鍵,戰後的凡爾賽會議則將此原則置入,並落實在東歐地區。 (二)代表:愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛(波羅的海三小國)與芬蘭、波蘭、捷克斯拉夫與南斯拉夫等共七國。 (三)發展:新建國家改變了原有的國際政治秩序,對受制於西方帝國的亞、非兩洲各民族也造成極大的刺激。 1.事例:(1)複雜依舊:東歐地區的民族原本混雜,新興民族國家內部,難免仍存在許多少數民族的問題。 (2)問題仍在:講西斯拉夫語的捷克雖自奧地利獨立,其國境內亦有匈牙利人與日耳曼人等民族。 2.小結:諸多問題顯示民族國家很難是「一個民族成立一個國家」,東歐民族問題至此仍不能真正解決。 (四)結果:法西斯政府與共產政權錯用民族情緒,使民族主義原本的自由精神與促進和平的功能,備受懷疑。 1.德義:一次大戰後,德、義法西斯政權都利用民族情緒建立專制統治,發動侵略戰爭,更屠殺猶太人。 2.俄國:史達林利用民族主義在國內清算鬥爭,排除異己,並激起東方民族的仇外情緒以推廣共產主義。 3.英美:英、美等民主國家雖然協助東歐國家獨立建國,但背後亦存有建立緩衝國與圍堵德、俄的用心。 (1)目的:支持民族主義之餘,也藉此扶持東歐親西方的政府,建立防線,以達懲治德國與反共的目的。 (2)作法:在符合民主國家利益的考量下,新興東歐國家的疆界,並未全然地依照民族分布的情形劃定。 (3)結果:西方列強在政治與戰略的考量下,犧牲日耳曼人及其他民族的權益,種下另一次大戰的遠因。 ※事例:捷克境內的日耳曼人希望與德國合併,但不被接受;希特勒因此出兵占領捷克,開啟戰端。 二、第四階段:第二次世界大戰以後迄今。由於戰後的歐洲元氣大傷,而美國與聯合國亦支持民族自決的原則。 (一)戰後的解脫:亞、非地區的民族乘機群起脫離西方的殖民控制與帝國壓迫,恢復其獨立地位或新建國家。 (二)新國的出現:此時新帝國主義已徹底瓦解,開始進入民族主義蓬勃的世界新局;新興國家數量增加甚多。 1.代表:美國同意菲律賓獨立(1946)、英國同意印度和巴基斯坦的分別獨立(1947)、以色列復國(1948)等。 2.發展:1960年,聯合國大會通過給予殖民地國家與人民獨立宣言,更助長了世界各民族獨立建國之風。 3.結果:1970年代,新興國家超過八十個;這些國家在趨勢下突然成立,因而內部常起衝突,亂象甚多。 4.檢討:這些「不自然」或「早產」的民族國家,原是民主國家為防止共產主義對殖民地的擴張而成立。 (1)新興民族國家的亂象,說明了民族主義的形成主要是靠文化力量來推動,而非僅靠政治或軍事力量。 (2)新興民族國家的領袖在國家獨立後,大多繼續利用和鼓吹民族主義,促進國家進一步的統一和建設。 (三)強權的禁臠:廿世紀後期在美、蘇對抗下,國際社會出現兩極化現象;雙方都鼓動新興國家的民族情緒。 1.原因:美、蘇兩國為打擊敵方的陣營,使戰後的民族主義運動,一樣遭受甚多強權政治的介入與扭曲。 2.事例:以色列與阿拉伯人激烈的衝突等問題,便常被視為美、蘇集團角力對抗的戰場,而難以單純化。參、現代民族主義的省思──隱憂與批判 一、種族中心立場造成的難題:民族主義以反抗帝國強權的角色在歷史上出現,如今階段性的任務已大致完成。 (一)現代涵義的矛盾:民族主義的現代意義、使命與價值,及其在現代化中所扮演的角色為何,難免令人疑惑。 1.疑議:現代文明追求個人主義的價值,追求天下一家的理想,而民族主義對此二者都構成相當的障礙。 2.理由:民族主義本質上是集體主義,與個人主義相斥;而其種族中心的立場也與世界大同的觀點不合。 (二)有待商榷的利害:講求民族至上與國家認同的民族國家政體,對個性追求和人權保障,其利害仍待商榷。 二、民族認同意識潛藏的問題:民族主義作為民族國家形成的基礎,可成為統一的力量,亦可成為分化的力量。 (一)概論:民族國家的統一建國歷程中,在民族主義的條件與標準下,統一的範圍有限,而分化的可能無限。 (二)理由:任何一個民族國家內的人民,都可能進一步區別族群的差異,產生新的認同意識與要求獨立的呼聲。 1.新興民族國家不盡然能滿足國內不同的族群;因此嚴格定義民族主義,會製造無數的「少數民族問題」。 2.建立民族國家的過程,必然打壓國內所有族群,而某些人的自覺受害,將造成民族主義的癱瘓或毀滅。 (三)小結:什麼是民族主義的中庸之道或完美境界,這是永無解答的;畢竟民族情感與認同是不斷在變化的。 1.事例:印度在英國統治時期是一個國家,在它脫離英國殖民而獨立後,則分裂成印度與巴基斯坦二國。 2.證明:1971年,孟加拉又從巴基斯坦中獨立出來。不過,這是否即為定局,不再變化,未來無人能曉。 3.理由:因為印度半島上的種族、語言、信仰、風俗、傳統等差異甚多,民族認同的變化永遠無法預測。