广西大学实验报告纸

- 格式:pdf

- 大小:108.94 KB

- 文档页数:2

班级学号姓名教师实验四家兔发热与过热模型的初步探讨实验【摘要】目的∶研究比较脂多糖,变形杆菌培养物,腹腔渗出液,脱脂牛乳注射诱导兔发热模型的体温变化特点。

方法∶将雄兔随机分为8组,分别为10 μg/mL脂多糖组,1ml/kg变形杆菌培养物组,1.5ml/kg腹腔渗出液组,5ml/kg脱脂牛奶组,兔台盖被组。

每组各1只。

各造模组分别注射相应材料,每隔十五分钟测温,持续两小时,比较各组体温变化。

结果∶脂多糖组直肠温度先轻微下降,随后温度缓慢升高,120分钟时达到最高;细菌培养物组直肠温度先下降,30分钟时温度陡升,75分钟时达到最高,随后缓慢下降;腹腔渗出液组注射后直肠温度缓慢升高,45分钟后下降,60分钟后二次升温,在75分钟时达到最高,随后缓慢下降;脱脂牛乳组温度持续降低。

除脱脂牛乳外,其他组最终体温均高于初始体温。

结论∶变形杆菌培养物是诱导兔发热的可靠模型。

1 材料和方法1.1 实验动物8只雄兔1.2 主要试剂与仪器不锈钢恒温鼠兔两用解剖台,10μg/ml脂多糖,1ml/kg变形杆菌培养物,1.5ml/kg腹腔渗出液,5ml/kg 5%脱脂牛奶。

1.3 实验方法1.3.1 每组2只兔,称重,编号。

1.3.2 徒手保定,肛门抹点凡士林,体测计沾些石蜡油,平行轻轻旋转插入肛门约3-5cm,看着体温计水银柱上升并慢停时,心里默数30秒,即可测得直肠温度,即为体温。

用体温枪测两耳皮温,每15分钟测一次,共3次。

1.3.3 第1、2组兔耳缘静脉注射10μg/kg脂多糖,剂量为1mL/kg,注射后,每隔15分钟测直肠温度、耳皮温一次,并观察两耳血管状态、呼吸频率等,持续2小时。

班级学号姓名教师1.3.4 第3、4组兔背部皮下多点注射细菌培养物,剂量为1mL/kg,注射后,每隔15分钟测直肠温度、耳皮温一次,并观察两耳血管状态、呼吸频率等,持续2小时。

1.3.5 第5组兔耳缘静脉注射腹腔渗出液,剂量为1.5mL/kg,注射后,每隔15分钟测直肠温度、耳皮温一次,并观察两耳血管状态、呼吸频率等,持续2小时。

二氧化碳吸收实验报告广西大学实验报告姓名院专业班年月日实验内容吸收实验指导教师一、实验名称:吸收实验二、实验目的:1.学习填料塔的操作;2.测定填料塔体积吸收系数KYa.三、实验原理:对填料吸收塔的要求,既希望它的传质效率高,又希望它的压降低以省能耗。

但两者往往是矛盾的,故面对一台吸收塔应摸索它的适宜操作条件。

〔一〕、空塔气速与填料层压降关系气体通过填料层压降△P与填料特性及气、液流量大小等有关,常通过实验测定。

假设以空塔气速u[m/s]为横坐标,单位填料层压降oPZ[mmH20/m]为纵坐标,在双对数坐标纸上标绘如图2-2-7-1所示。

当液体喷淋量L0=0时,可知PZ~uo关系为一直线,其斜率约1.0—2,当喷淋量为L1时,PZ~uo为一折线,假设喷淋量越大,折线位置越向左移动,图中L2>L1。

每条折线分为三个区段,PZ值较小时为恒持液区,PZ~uo关系曲线斜率与干塔的相同。

PZ值为中间时叫截液区,PZ~uo曲线斜率大于2,持液区与截液区之间的转折点叫截点A。

PZ值较大时叫液泛区,广西大学实验报告姓名院专业班年月日实验内容指导教师PZ~uo曲线斜率大于10,截液区与液泛区之间的转折点叫泛点B。

在液泛区塔已无法操作。

塔的最适宜操作条件是在截点与泛点之间,此时塔效率最高。

图2-2-7-1填料塔层的PZ~uo关系图图2-2-7-2吸收塔物料衡算〔二〕、吸收系数与吸收效率本实验用水吸收空气与氨混合气体中的氨,氨易溶于水,故此操作属气膜控制。

假设气相中氨的浓度较小,那么氨溶于水后的气液平衡关系可认为符合亨利定律,吸收广西大学实验报告姓名院专业班年月日实验内容指导教师平均推动力可用对数平均浓度差法进行计算。

其吸收速率方程可用下式表示:NAKHY〔1〕Yam式中:NA——被吸收的氨量[kmolNH3/h];——塔的截面积[m2]H——填料层高度[m]Ym——气相对数平均推动力KYa——气相体积吸收系数[kmolNH3/m3·h]被吸收氨量的计算,对全塔进行物料衡算〔见图2-2-7-2〕:NAV(Y1Y2)L(某1某2)〔2〕式中:V——空气的流量[kmol空气/h]L——吸收剂〔水〕的流量[kmolH20/h]Y1——塔底气相浓度[kmolNH3/kmol空气]Y2——塔顶气相浓度[kmolNH3/kmol空气]某1,某2——分别为塔底、塔顶液相浓度[kmolNH3/kmolH20]由式〔1〕和式〔2〕联解得:KV(Y1Y2)YaHYm〔3〕为求得KYa必须先求出Y1、Y2和Ym之值。

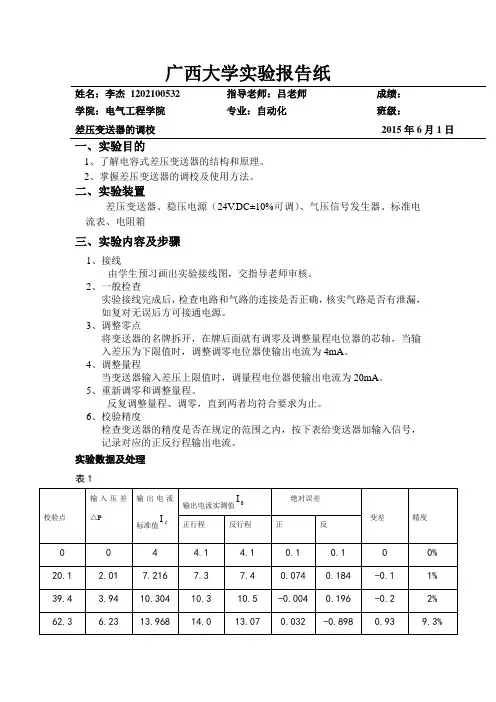

广西大学实验报告纸姓名:李杰1202100532 指导老师:吕老师成绩:学院:电气工程学院专业:自动化班级:差压变送器的调校2015年6月1日一、实验目的1、了解电容式差压变送器的结构和原理。

2、掌握差压变送器的调校及使用方法。

二、实验装置差压变送器、稳压电源(24V.DC±10%可调)、气压信号发生器、标准电流表、电阻箱三、实验内容及步骤1、接线由学生预习画出实验接线图,交指导老师审核。

2、一般检查实验接线完成后,检查电路和气路的连接是否正确,核实气路是否有泄漏,如复对无误后方可接通电源。

3、调整零点将变送器的名牌拆开,在牌后面就有调零及调整量程电位器的芯轴,当输入差压为下限值时,调整调零电位器使输出电流为4mA。

4、调整量程当变送器输入差压上限值时,调量程电位器使输出电流为20mA。

5、重新调零和调整量程。

反复调整量程、调零,直到两者均符合要求为止。

6、校验精度检查变送器的精度是否在规定的范围之内,按下表给变送器加输入信号,记录对应的正反行程输出电流。

实验数据及处理表1校验点输入压差△P输出电流标准值gI输出电流实测值0I绝对误差变差精度正行程反行程正反0 0 4 4.1 4.1 0.1 0.1 0 0% 20.1 2.01 7.216 7.3 7.4 0.074 0.184 -0.1 1% 39.4 3.94 10.304 10.3 10.5 -0.004 0.196 -0.2 2% 62.3 6.23 13.968 14.0 13.07 0.032 -0.898 0.93 9.3%81.1 8.11 16.976 16.0 16.8 -0.976 -1.76 -0.88% 99.89.9819.96820.020.00.0320.0320%0510*******51015计算精度R:R = (0X X ()反正-X )% X0:测量量程 输出标准电流: k g ⨯+=I 164k :百分比d 点3、回答如下问题(1)在本实验中,调零点和调量程为什么互有影响?答:调整量程时,应改变了仪表的力平衡关系,所以影响零位。

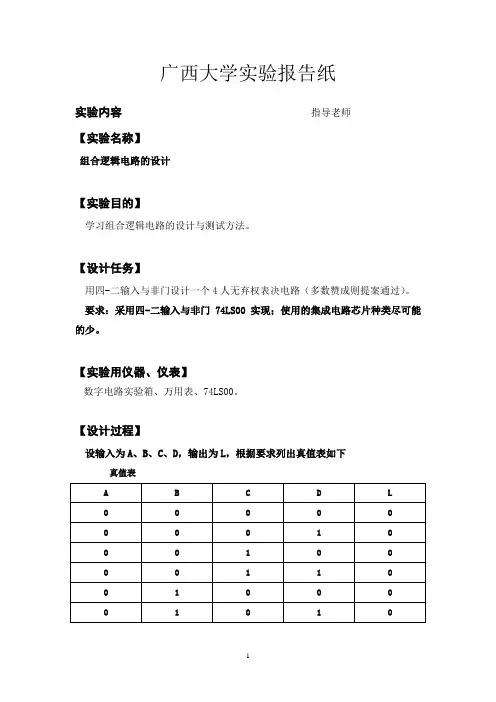

广西大学实验报告纸_______________________________________________________________________________ 实验内容___________________________________________指导老师【实验名称】组合逻辑电路的设计【实验目的】学习组合逻辑电路的设计与测试方法。

【设计任务】用四-二输入与非门设计一个4人无弃权表决电路(多数赞成则提案通过)。

要求:采用四-二输入与非门74LS00实现;使用的集成电路芯片种类尽可能的少。

【实验用仪器、仪表】数字电路实验箱、万用表、74LS00。

【设计过程】设输入为A、B、C、D,输出为L,根据要求列出真值表如下真值表根据真值表画卡若图如下由卡若图得逻辑表达式BDCBDAC CD AB BD AC CD AB BD AC CD AB BD AC CD BD AC AB D BCD C ACD B ABD A ABC ACDBCD ABD ABC L ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=++=+++=⋅+⋅+⋅+⋅=+++=))(()()(用四二输入与非门实现AB CDL实验逻辑电路图Y 实验线路图【实验步骤】1.打开数字电路实验箱,按下总电源开关按钮。

2.观察实验箱,看本实验所用的芯片、电压接口、接地接口的位置。

3.检查芯片是否正常。

芯片内的每个与非门都必须一个个地测试,以保证芯片能正常工作。

4.检查所需导线是否正常。

将单根导线一端接发光二极管,另一端接高电平。

若发光二极管亮,说明导线是正常的;若发光二极管不亮时,说明导线不导通。

不导通的导线不应用于实验。

5.按实验线路图所示线路接线。

6.接好线后,按真值表的输入依次输入A、B、C、D四个信号,“1”代表输入高电平,“0”代表输入低电平。

输出端接发光二极管,若输出端发光二极管亮则说明输出高电平,对应记录输出结果为“1”;发光二极管不亮则说明输出低电平,对应记录输出结果为“0”。

广西大学实验报告纸实验内容:线性系统结构分析与分解及标准型【实验时间】2014年5月28日【实验地点】宿舍(课外)【实验目的】掌握线性系统状态空间标准型、解及其模型转换。

【实验设备与软件】1、MATLAB数值分析软件【实验原理】1、标准型变换、矩阵Jordan型变换阵、特征值。

其格式分别为csys=canon(sys,’type’);[V J]=Jordan(A);[V J]=eig(A)、cv=eig(A)。

2、状态模型的相似变换:命令格式sysb=ss2ss(sys,T)①、传递函数模型与状态空间模型之间的相互转换:命令格式[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,iu)②、zpk模型与状态空间模型之间的互相转换:命令格式[A,B,C,D]=zp2ss(z,p,k)[z,p,k]=ss2zp(A,B,C,D,iu)3、线性定常系统的可控制性与可观性及结构分解(1)可控性和可观性——一般采用能控性或能观性矩阵类别状态可观性判别子函数代码如下:Function str=pdobsv(A,C)Qo=obsv(A,C);r=rank(Qo);1=size(A,1);if r==1Str=’系统是状态完全可观的!’else str=’系统不是状态完全可观的!’end(2)可控性和可观性Gram矩阵可由下面函数求得W=gram(sys,type)---sys是系统的状态空间模型,type可以是’c’和’o’。

(3)结构分解a.在matlab中调用ctrbf()函数对系统按能控性分解[Abar,Bbar,Cbar,T,K]=ctrbf(A,B,C)[Abar,Bbar,Cbar,T,K]=ctrbf(A,B,C,TOL)b.在matlab中调用ctrbf()函数对系统按能观性分解[Abar,Bbar,Cbar,T,K]=obsvf(A,B,C)[Abar,Bbar,Cbar,T,K]=obsvf(A,B,C,TOL)c.按能控、能观性分解--Kalman分解4、定常线性系统的标准型(1)Jordan标准型a.互异根的情况下,代码可以采用如下的形式,出可以有采用Jordan 指令。

广西大学实验报告纸姓名:指导老师:成绩:学院:电气工程学院专业:自动化班级:实验内容:零、极点对控制系统的影响年月日其他组员及各自发挥的作用:【实验时间】【实验地点】【实验目的】1.学会判断最小相位和非最小相位;2. 学会使用根轨迹分析系统的特性;3. 学会分析系统的响应特性;4. 学会分析最小相位和非最小相位系统的幅频特性和相频特性。

【实验设备与软件】1.MATLAB/SIMULINK软件2.计算机一台【实验原理】1、最小相位与非最小相位系统传递函数中所有极点和零点的实部均为负值时的一类线性定常系统,称为最小相位系统。

反之,传递函数中至少有一个极点或零点的实部值为正值的,称为非最小相位系统。

在具有相同幅频特性的系统中,最小相位系统的相角变化范围为最小。

最小相位和非最小相位之名即出于此。

最小相位系统特点有:(1)如果两个系统有相同的幅频特性,那么对于大于零的任何频率,最小相位系统的相角总小于非最小相位系统;(2)最小相位系统的幅频特性和相频特性直接关联,也就是说,一个幅频特性只能有一个相频特性与之对应,一个相频特性只能有一个幅频特性与之对应。

对于最小相位系统,只根据对数幅频曲线就能写出系统的传递函数。

2、180°根轨迹的画法根据教材的180°根轨迹的九条规则,画根轨迹,注意理解各条规则的正确性。

3、系统响应的求取给定的线性系统的传递函数和输入信号,其输出的复频域表示很容易得到,再对其进行反Laplace变换得到系统响应。

从系统可以看出系统的稳定性、快速性和准确性的各项指标。

4、幅频和相频特性及其判稳幅频特性表现的是各种频率信号在通过系统时的幅值增益程度;相频特性表现的是各种频率信号在通过系统时的相角滞后/超前程度。

其表现形式是Bode图。

从Bode图可以基于图判据判定相应闭环系统的稳定性。

【实验内容、方法、过程与分析】实验内容1、已知二阶系统 )15.0)(1(+++-s s c c s ,分析c 的取值对系统单位阶跃响应的影响(各种情况都要考虑周全),要求有理论分析与仿真验证。

实验名称:(请在此处填写实验名称)实验日期:(请在此处填写实验日期)实验地点:(请在此处填写实验地点)实验者:(请在此处填写实验者姓名)指导教师:(请在此处填写指导教师姓名)一、实验目的(简要描述本次实验的目的,例如:验证某种理论、探究某种现象、测试某种设备等)(此处应填写具体实验目的)二、实验原理(简要介绍实验所依据的原理,包括相关公式、定律等)(此处应填写具体实验原理)三、实验仪器与材料1. 仪器:(列举实验中所使用的仪器及其型号或规格)- 仪器1:……(型号/规格)- 仪器2:……(型号/规格)- 仪器3:……(型号/规格)2. 材料:(列举实验中所使用的材料及其来源)- 材料1:……(来源)- 材料2:……(来源)- 材料3:……(来源)四、实验步骤1. 步骤一:(描述实验的第一步操作及注意事项)- 操作:……- 注意事项:……2. 步骤二:(描述实验的第二步操作及注意事项)- 操作:……- 注意事项:……3. 步骤三:(描述实验的第三步操作及注意事项)- 操作:……- 注意事项:……(依此类推,详细描述所有实验步骤)五、实验数据记录与分析1. 数据记录:(根据实验内容,记录实验过程中所观察到的数据或现象) - 数据1:……- 数据2:……- 数据3:……2. 数据分析:(对实验数据进行整理、计算、比较等分析,得出结论)- 分析1:……- 分析2:……- 分析3:……(依此类推,详细分析实验数据)六、实验结果与讨论1. 实验结果:(总结实验过程中得到的主要结果,与预期目标进行对比)- 结果1:……- 结果2:……- 结果3:……2. 讨论:(对实验结果进行深入讨论,分析实验过程中可能存在的问题,提出改进建议) - 讨论点1:……- 讨论点2:……- 讨论点3:……(依此类推,详细讨论实验结果)七、实验结论(总结实验目的、实验结果、实验结论等,给出本次实验的总体评价)(此处应填写具体实验结论)八、参考文献(列出实验过程中参考的文献资料)1. [文献1]2. [文献2]3. [文献3]九、附录(如有需要,可在此处添加实验过程中的照片、图表、计算过程等补充材料)(此处可添加实验相关补充材料)注意:1. 本报告纸仅供参考,请根据实际实验内容进行修改和完善。

院级号名绩注 意 事 项材料力学实验是材料力学课程的组成部分之一,对于培养学生理论联系实际和实际动手能力具有极其重要的作用。

因此,要求每个学生做到:生做到:一、一、每次实验前要认真预习,并在实验报告上填写好实验目的和所用实验设备。

实验设备。

二、二、实验中要遵守实验规则,爱护实验设备,仔细观察实验现象,认真记录实验数据。

真记录实验数据。

三、三、在实验结束离开实验室前,要将实验原始记录数据填入实验报告中,经实验指导教师签字认可后方可离开实验室。

中,经实验指导教师签字认可后方可离开实验室。

四、四、 实验后,要及时对实验数据进行整理、要及时对实验数据进行整理、计算和分析,计算和分析,填写好实验报告,交授课教师批阅。

报告,交授课教师批阅。

实验一 拉伸实验实验日期实验日期 年 月 日同组成员同组成员 指导教师(签字)指导教师(签字)一、实验目的一、实验目的二、实验设备(规格、型号)二、实验设备(规格、型号)三、实验记录及数据处理三、实验记录及数据处理 1.测定低碳钢拉伸时的力学性能.测定低碳钢拉伸时的力学性能直 径 d 0 ( mm ) 横截面1 横截面2 横截面3 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均试 样 尺 寸实 验 数 据实验前:实验前:标 距=0l mm 直 径 =0d mm 横截面面积横截面面积 =A2mm实验后:实验后:标 距=1l mm 最 小 直 径 =1d mm 横截面面积横截面面积 =1A 2mm屈服载荷 =s P kN 最大载荷=bP kN 屈服应力 ==s s A P s MPa 抗拉强度 ==0bb A P s MPa 伸 长 率 =´-=%1001lll d断面收缩率断面收缩率 =´-=%100010A A A y试 样 草 图拉 伸 图实验前:实验前:d ..l实验后:实验后:FO l D3.测定灰铸铁拉伸时的力学性能.测定灰铸铁拉伸时的力学性能直 径 d 0 ( mm ) 横截面1 横截面2 横截面3 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均 ( 1 ) ( 2 ) 平均平均试 样 尺 寸实 验 数 据实验前:实验前:直 径 =d mm 横截面面积横截面面积 =A mm2最大载荷=b p kN 抗拉强度 ==Ap bb s MPa 试 样 草 图拉 伸 图实验前:实验前:d..实验后:实验后:FO l D四、两种材料拉伸机械性能分析比较四、两种材料拉伸机械性能分析比较低 碳 钢灰 铸 铁实验二 压缩实验实验日期实验日期 年 月 日同组成员同组成员 指导教师(签字)指导教师(签字)一、实验目的一、实验目的二、实验设备(规格、型号)二、实验设备(规格、型号)三、实验记录及数据处理三、实验记录及数据处理 材料材料低 碳 钢灰 铸 铁试样尺寸尺寸 =0d mm , =0A 2mm =0d mm , =0A 2mm 试样草图实 验 前 实 验 后实 验 前 实 验 后d.d.实验数据 屈服载荷 =s p kN 屈服应力 ==0ss A p s MPa 最大载荷 =bc p kN 抗压强度 ==0bc bc A p s MPa 压缩图FO l D FO l D四、两种材料压缩机械性能分析比较四、两种材料压缩机械性能分析比较低碳钢灰铸铁实验三:静态应力测试综合实验实验日期实验日期 年 月 日同组成员同组成员 指导教师(签字)指导教师(签字)项目1: 拉抻时材料弹性模量E 和泊松比μ的测定一、实验目的二、仪器设备二、仪器设备三、实验记录三、实验记录1、试件截面尺寸、试件截面尺寸(1)宽度)宽度 h = mm h = mm(2)厚度)厚度 b = mm b = mm(3)面积)面积 A = h A = h A = h ×× b = mm 22、测试记录及计算、测试记录及计算加载序号荷载P( N )荷载增量ΔΡ( NN ))应变仪读数计 算算2 (2 (纵纵向) 4 (4 (横横向)(1)弹性模量)弹性模量: :=D×D=纵eAPE(2)泊松比)泊松比=D D=纵横e em读数读数差读数读数差1 P1=5005002 P2=10003 P3=15004 P4=2000读数差的平均值e D(με)应 变变 增增 量量ee D=D×610- ( ε )四、作σ—ε在弹性范围的关系图,观察是否是直线,以验证虎克定律在弹性范围的关系图,观察是否是直线,以验证虎克定律 σ(MpaMpa))00ε五、问题讨论(1)试件尺寸和形状对测定弹性模量E有无影响?有无影响?(2)影响实验结果的因素是什幺?为何要用等量加载法进行实验?)影响实验结果的因素是什幺?为何要用等量加载法进行实验?项目2:矩形梁纯弯曲正应力电测实验一、实验目的及原理一、实验目的及原理二、实验设备二、实验设备三、实验记录三、实验记录1、试验梁加载简图、试验梁加载简图2、梁的尺寸及机械性质、梁的尺寸及机械性质项目项目跨 度L ( mm ) 梁 高 h ( mm ) 梁 宽 b ( mm ) 加载点离支加载点离支 座间的距离座间的距离 a ( mm ) 惯 矩I z ( mm 4 ) 弹性模量弹性模量E ( Mpa ) 数 值3、应变测试记录及数据处理、应变测试记录及数据处理测测 点点 读荷 数数 载(me)( N )1 2 3 4 5 应变 仪 读 数 读 数 差应 变 仪 读 数 读 数 差应 变 仪 读 数 读 数 差应 变 仪 读 数 读 数 差应 变 仪 读 数 读 数 差P 1=500P 2=1000P 3=1500P 4=2000读数差平均值eD实 验验 值值 ( Mpa )610-´D ×=e s E 实四、理论值计算四、理论值计算 ΔP = N ΔM =21ΔP ´a =测点离中性层的距离i y ( mm )=1y=2y=3y=4y=5yz iI y M ×D =D 理s( MPa )五、实验值和理论值比较五、实验值和理论值比较测测比 点点 较较12345Δσ理 ( Mpa )Δσ实 ( Mpa )相 对 误 差 ( % )注:注:3 3 3 点按绝对误差计算点按绝对误差计算点按绝对误差计算六、应力分布图六、应力分布图理论应力分布图理论应力分布图理论应力分布图 实验应力分布图实验应力分布图实验应力分布图七、问题讨论七、问题讨论1、影响实验结果的主要因素是什幺?、影响实验结果的主要因素是什幺?2、弯曲正应力的大小是否会受材料弹性模量E 的影响?的影响?3、尺寸完全相同的两种材料,如果距中性层等远处纤维的伸长量对应相等,问二梁相应截面的应力是否相同,所加载荷是否相同?应截面的应力是否相同,所加载荷是否相同?项目3: 弯扭组合变形主应力的测定一、一、 实验目的及原理验目的及原理二、仪器设备二、仪器设备三、实验记录三、实验记录1 1、实验构件加载简图、实验构件加载简图、实验构件加载简图2 2、构件的尺寸和机械性质、构件的尺寸和机械性质、构件的尺寸和机械性质项目内 径 d ( mm ) 外 径D( mm )扭 转 力 臂 a ( mm ) 弯 曲力 臂c( mm )弹 性 模 量 E ( Mpa )泊松比泊松比 μ数 值3、测试记录、测试记录 四、实验数据处理四、实验数据处理1、计算A 点实测时的主应力和主方向点实测时的主应力和主方向[]2450204545451)()(21)(21e e e e eee -+-++=--=()()()[]24502045454532121e e e e e ee -+--+=--=)(13121me e m s +-=E =)(11323me e m s +-=E=4545045451221------=e e e e e a tg=测测 点点 读 荷 数数((me ) 载 ( N N ))A 点弯矩弯矩扭矩扭矩45ee45-e A 、C 点测弯矩点测弯矩A 点测扭矩点测扭矩N i ΔN i N iΔN i N i ΔN iN i ΔN i N i ΔN i P 1=200P 2=400P 3=600P 4=800读数差平均值eD( me )应 变变 增增 量量610-´D =D e e i (e )2、计算实测时的弯矩和扭矩大小、计算实测时的弯矩和扭矩大小=wM=nM五、理论值计算五、理论值计算 A 点:点: =´D =c P M w ===2Dy r()=-=4464d D I z p==zwx I y M s=´D =a P M n()=-=4432d D I p r==rrt I M n x=+÷øöçèæ+=22122x x xt s ss=+÷øöçèæ-=22322x x xt s ss=-=-x xtg s t a 2211测 点点 A 点弯矩wM 扭矩nM主 应 力 及 方 向 1s3sa理 论 值(值(Mpa Mpa Mpa)) 实 测 值 (Mpa) 相 对 误 差 (%)。

姓名院 专业 班 年 月 日实验内容 指导教师 一、实验名称:管道流动阻力的测定二、实验目的:1. 学习U 型压差计的使用;2. 学习测量闸阀和90°弯头的局部阻力损失(h f `)的方法,计算局部阻力系数(ξ),学习直管阻力损失(h f )的测定方法,计算出摩擦系数(λ)和雷诺准数(Re ),在双对数坐标纸上作λ-Re 关系曲线; 3. 学习流量计的标定。

三、实验原理:流体在管道中流动时,由于粘性力与涡流的存在,必然会引起能量的损失,这些损失可分为两类,即直管(沿程)阻力损失(h f )和管件的局部阻力损失(h f `)。

1、直管阻力损失流体在圆形管流动时的阻力损失可用范宁公式计算: ]/[22kg J ud l h f ⋅=λ(1)式中: λ——摩擦系数l ——直管长[m] d ——管内径[m]u ——管内流速[m/s],由下式计算:]/)[785.03600/(2s m d V u ⨯= (2) V ——流量[m 3/h],由孔板流量计测定姓名院 专业 班 年月 日实验内容指导教师直管阻力损失由图2-2-1-1(a )装置测定,原理如下: 在截面AA ’及BB ’之间列出柏努利方程: f BB BAA Ah p u gZp u gZ+++=++ρρ2222因是同内径的水平管段,故B A B A u u Z Z ==,,上式移项整理得: ]/[kg J p p h BA f ρ-=(3)在图2-2-1-1(a )所示的U 形压差计内00`截面列能量方程: ρρρ)(R m g p gR gm p A s B ++=++(a)(b)图2-2-1-1 直管阻力测定姓名院 专业 班 年 月 日实验内容 指导教师整理上式得:]/)[(2m N gR p p S B A ρρ-=- (4) 将上式(4)代入式(3)得: ]/[)(kg J gR gR h s f =-=ρρρ(5)式中:g=9.8[N/kg]—重力加速度R ——压差读数[水],[m]ρs=996[kg/m 3]——水的密度,由水温查表得 ρ——气体密度,本次试验记为0[kg/m 3]若用图2-2-1-1 (b)的∩压差计测压降(本实验室采用),则由式(3)得: ]/`[kg J gR p p h BBA f =-=ρ (6)或 ]`[2O mH R gp p h BA f =-=ρ (7)式中:R`——∩压差计读数[mH 2O]将式(5)或式(4)之值入(1)中,移项整理得摩擦系数计算值。

电力系统自动装置原理实验报告实验项目:发电机自动准同期装置实验学院:电气工程学院班级:电气工程及其自动化10~班姓名:学号:实验一发电机自动准同期装置实验一、实验目的1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件;2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法;3、熟悉同步发电机准同期并列过程;4、学会观察、分析有关实验波形。

二、实验基本原理(一)控制发电机运行的三个主要自动装置同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段:(1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速;(2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压;(3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行;(4)输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。

上述过程的控制,至少涉及3个自动装置,即调速器、励磁调节器和准同期控制器。

它们分别用于调节机组转速/功率、控制同步发电机机端电压/无功功率和实现无扰动合闸并网。

(二)准同期并列的基本原理将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。

准同期并列要满足以下四个条件:(1)发电机电压相序与系统电压相序相同;(2)发电机电压与并列点系统电压相等;(3)发电机的频率与系统的频率基本相等;(4)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。

具体的准同期并列的过程如下:先将待并发电机组先后升至额定转速和额定电压,然后通过调整待并机组的电压和转速,使电压幅值和频率条件满足,再根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。

这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。

自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。

准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压、均频控制脉冲。

工程地质实验报告书专业年级姓名广西大学土木建筑工程学院土力学教研室编一、主要造岩矿物的鉴定与认识1、实验的目的、要求岩石是矿物集合体。

认识造岩矿物的目的在于识别工程中常见的各种岩石,并为今后学习其他章节打下基础。

本次实习要求如下:(1)通过对造岩矿物标本的观察,认识常见造岩矿物的形态(单晶、聚晶)、晶面条纹、光学性质、力学性质、碳酸盐类矿物的“盐酸反应”等主要特征。

(2)学习根据造岩矿物的形态和物理特性,用肉眼鉴定常见造岩矿物的技能和描述矿物的方法。

(3)熟练地掌握几种常见造岩矿物的鉴定特征。

2、实习的准备工作实习前认真预习教材的相关内容。

检查矿物标本、小刀、放大镜、条痕板、稀盐酸等实验用品是否齐全。

3、实习内容(1)矿物特性的观察;1)矿物单体形态的观察。

六方双锥(或六方柱)一石英(水晶);菱面体一方解石;菱形多面体一石榴子石;长柱体一红柱石;长柱状或纤维状一普通角闪石;短柱状一普通辉石;板状一板状石膏、长石;片状一云母。

2)矿物集合体形态的观察。

晶簇状一石英晶簇;粒状一橄榄石;致密状一黄铜矿;鳞片状一绿泥石;纤维状一石棉、(纤维)石膏;放射状一阳起石、红柱石;结核状一(鲕状、豆状、肾状)赤铁矿;土状一高岭土、蒙脱土。

3)晶面条纹的观察。

有些晶体的晶面具条纹状,如:黄铁矿三个方向的晶面条纹彼此垂直;斜长石的晶纹相互平行;有的石英具横向晶纹。

4)光学性质的观察矿物的颜色白色—方解石、石英;深绿色—橄榄石;铜黄色—黄铜矿;褐色—褐铁矿;铁红色—赤铁矿。

矿的的条痕观察方解石、角闪石、斜长石、橄榄石的条痕。

观察对比黄铁矿、黄铜矿、赤铁矿等矿物的条痕与颜色之间的关系。

矿物的光泽拿到标本,对着光线,看其反射光线的性质来确定它属于哪种光泽。

黄铁矿、黄铜矿—金属光泽;赤铁矿—半金属光泽;石英(晶面)—玻璃光泽;叶腊石、蛇纹石—腊状光泽;滑石、石英(断面)—油脂光泽;高岭土—土状光泽;石棉、(纤维)石膏—丝绢光泽;白云母、冰洲石(透明方解石)—珍珠光泽。

广西大学实验报告纸姓名:XXX指导老师:XXX成绩:学院:电气工程学院专业:自动化班级:XXX实验内容:连续系统传递函数模型生成与特征量求取XX年X年XX日同组人:无【实验时间】2014年9月25日【实验地点】matlab(课外,宿舍)【实验目的】掌握MATLAB环境中传递函数模型表示与转换【实验设备与软件】MATLAB数值分析软件【实验原理】1.连续系统传递函数模型的生成:命令格式sys=tf(num,den)2.连续系统zpk传递函数模型的生成:命令格式sys=zpk(z,p,k)3.传递函数模型转换与zpk传递函数之间的互相转换:4.线性系统传递函数极点指使其分母为零的根,命令格式:pole/zero(SYS)5.传递函数的静态增益指系统传递函数在除于纯积分环节后,令s=0后得到的数值,它表示了系统稳定时的(位置或速度或加速度)增益6.部分分式分解及还原:命令格式[r,p,k]=residue(num,den)[num,den]=residue(r,p,k)【实验内容、方法、过程与分析】1、实验内容自定义一个4阶稳定的连续线性系统传递函数,要求分子次数为3,编制一段程序.m将其转换成零极点形式,求零极点和静态增益,并实现部分分式分解并与手算比较2、实验方法及过程>> num=[1 4 10 10];den=[1 4 6 4 3];sys=tf(num,den)sys =s^3 + 4 s^2 + 10 s + 10-----------------------------s^4 + 4 s^3 + 6 s^2 + 4 s + 3Continuous-time transfer function.>> [r,p,k]=tf2zp(num,den)r =-1.1853 + 2.1754i-1.1853 - 2.1754i-1.6294 + 0.0000ip =-1.8409 + 0.8409i-1.8409 - 0.8409i-0.1591 + 0.8409i-0.1591 - 0.8409ik =1>> h=zpk(r,p,k)h =(s+1.629) (s^2 + 2.371s + 6.137)-----------------------------------------------(s^2 + 3.682s + 4.096) (s^2 + 0.3182s + 0.7324)Continuous-time zero/pole/gain model.>> figure>> step(sys)0123456Step ResponseTim e (seconds)A m p l i t u d e经检验;式子与手算结果相同。

计算机网络实验实验报告姓名:王清成学号:0902100526班级:电气自动化类095班实验一、网络基本知识及网线的制作实验目的:1、使学生掌握基本的网络知识;2、使学生掌握RJ-45接头的制作。

实验内容:1、阅读预备知识掌握网络基础知识;2、一般双绞线的制作3、交叉双绞线的制作4、测试一般双绞线的导通性思考问题:1、交换机与集线器的区别答:(1)在OSI/RM中的工作层次不同交换机和集线器在OSI/RM开放体系模型中对应的层次就不一样,集线器是同时工作在第一层(物理层)和第二层(数据链路层),而交换机至少是工作在第二层,更高级的交换机可以工作在第三层(网络层)和第四层(传输层)。

(2)交换机的数据传输方式不同集线器的数据传输方式是广播(broadcast)方式,而交换机的数据传输是有目的的,数据只对目的节点发送,只是在自己的MAC地址表中找不到的情况下第一次使用广播方式发送,然后因为交换机具有MAC 地址学习功能,第二次以后就不再是广播发送了,又是有目的的发送。

这样的好处是数据传输效率提高,不会出现广播风暴,在安全性方面也不会出现其它节点侦听的现象。

具体在前面已作分析,在此不再赘述。

(3)带宽占用方式不同在带宽占用方面,集线器所有端口是共享集线器的总带宽,而交换机的每个端口都具有自己的带宽,这样就交换机实际上每个端口的带宽比集线器端口可用带宽要高许多,也就决定了交换机的传输速度比集线器要快许多。

(4)传输模式不同集线器只能采用半双工方式进行传输的,因为集线器是共享传输介质的,这样在上行通道上集线器一次只能传输一个任务,要么是接收数据,要么是发送数据。

而交换机则不一样,它是采用全双工方式来传输数据的,因此在同一时刻可以同时进行数据的接收和发送,这不但令数据的传输速度大大加快,而且在整个系统的吞吐量方面交换机比集线器至少要快一倍以上,因为它可以接收和发送同时进行,实际上还远不止一倍,因为端口带宽一般来说交换机比集线器也要宽许多倍。

综合实验实验报告指导老师:贺秋丽王庆华莫仕勋姓名:学号:专业班级:组员:目录一、实验目的 (2)二、提供的设备 (2)三、实验内容 (2)第一节电压互感器不完全三角形接线实验 (2)第二节电压互感器星形—星形—开口三角形接线实验 (4)第三节中性点不接地系统实验 (7)第四节中性点通过消弧线圈接地系统实验 (12)四、实验心得 (13)一、实验目的电气工程及其自动化专业综合实验是一个融设计性、综合性、实践性为一体的重要实践教学环节。

其目的就是结合本专业的培养目标,充分调动学生的积极性、主动性和创造性,应用所学知识综合分析和解决工程实际问题,以提高学生的素质和能力。

具体目的有以下几点:1.通过综合实验,进一步巩固和掌握所学专业知识的基本概念、基本原理和分析方法;2.培养学生综合应用所学知识分析和解决工程实际问题的能力,将知识用好用活;3.培养学生的自学能力、思维能力、实践观点和创新意识;4.培养学生的动手能力和实践技能,进行工程训练;5.使学生了解电业工作的特点和要求,培养学生严谨的工作态度和科学作风。

二、提供的设备综合实验在校内电工实习基地进行,实习基地提供以下设备供学生选用:1、安装屏:屏的尺寸为2360×800×600mm,前门、后门和屏内可以安装设备,一个屏可以同时安排两组学生独立进行实验。

2、电工仪表:电流表、电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、有功电度表等。

3、电压互感器、电流互感器及熔断器。

4、接钮、信号灯、光字牌、电阻、端子排等。

5、三相调压器、电流发生器。

6、连接导线、套管。

7、万用表及安装工具。

三、实验内容第一节电压互感器不完全三角形接线实验一、正确接线实验(1)将两只380V/100V单相电压互感器按图7-1(a)正确接线,互感器一、二次装上熔断1~6FU,接至AC380V的系统中,在二次侧不接负载(开路)或接入负载(一只三相功率表或电能表)。

(2)在互感器二次侧开路和接入负载两种情况下,用万用表分别测量并记录互感器一、二次侧的三个线电压值与表1中。

广西大学实验报告纸姓名:邱霖1202100310 刘阳1202100311 成绩:学院:电气工程学院专业:自动化班级:122班实验内容:太阳能光伏发电实验2015年06月15日实验一:太阳能电池发电原理实验一、实验目的:了解太阳能电池发电的原理。

二、实验设备:三、实验步骤:1、打开“光伏发电系统”实验箱,将导线插入箱盖右侧电缆线插头上,另一头插入箱体面板上的“太阳能电池接口”插头上,插紧螺母。

再将箱盖上的太阳能电池板置于阳光或投射灯直射的位置,必要时可卸下箱盖。

2、将设备的开关分别拨向“太阳能电池检测”。

然后接通市电AC220V打开开关,其指示灯亮,两个数字直流表均通电工作,直流电压表的示值就是太阳能电池的开路电压,记录此电压。

然后用万用表测试太阳能电池的短路电流,记录此电流。

3、使用万用表欧姆(数字表)挡,接在“TP1”两个测试孔上,测量滑动电阻器阻值;(注:在测量阻值时,是所有开关为断开状态)4、使用可调负载(环形10kΩ)按顺时针旋转,按下表中的阻值调节可调负载,测量在此时光照强度下的负载电阻值、电压值和电流值,计算何负载值时太阳能电池输出功率最大?最大功率是多少?(光照强度为3000lux)5、试验完毕,应该断开所有开关,卸下电缆线插头,用具放回原处,合上实验箱。

四、实验结果1、实验数据编号负载/kΩ电压/V 电流/mA 功率/mW1 0.23 12.1 58 701.82 1 18.6 17 316.23 2 18.8 8 150.44 3 18.95 94.55 4 18.9 4 75.66 5 18.8 3 56.47 6 18.8 2 37.68 7 18.7 2 37.49 8 18.7 2 37.410 9 18.6 1 18.62、太阳能特性曲线3、功率曲线4、由实验结果可得,当光照射到太阳能光伏面板时,产生负载电压值,随着负载的增大,负载电压值也会随着增大,增大到一定值时达到稳定;负载电流值则随着负载的增大而减小;通过计算可得当电流值较大时,太阳能电池的输出功率比电流小时的值要大,在负载为0.23kΩ时输出功率最大,为708mW,因此调节合适的电流值使输出功率变大更有意义。

柳州工学院实验报告纸实验一:实验名称:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验材料:制备一瓶二氧化碳水泵,制备一瓶回应的石灰水水泵、烧杯一个实验过程:1)、将澄清的石灰水倒入烧杯中,观察澄清的石灰水是什么样子的, 2)、放入装有二氧化碳的瓶子,摇晃后观测现象。

实验结论:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验二:实验名称:研究固体的热胀冷缩实验材料:液态体胀模拟器、酒精灯、火柴、水槽、冷水实验过程:(1)铜球沿着铁圈(2)、给铜球加热,不能穿过铁圈(3)把铜球放进冷水中,铜球又沿着铁圈实验结论; 固体有热胀冷缩的性质实验三:实验名称:研究液体的热胀冷缩实验材料:细管、胶塞、平底烧瓶、红颜色的水、水槽、热水实验过程:(1)细管挂在胶塞中间,用胶塞封住瓶口(2)、往瓶里加红颜色的水(3)把瓶子放进水槽中,记下细管里水的边线。

(4)往水槽里加热水,观察细管里水面的位置有什么变化。

实验结论; 液体存有热胀冷缩的性质实验四:实验名称:研究气体的热胀冷缩实验材料:气球、水槽2个、平底烧瓶、热水、冷水实验过程:(1)把气球套在平底烧瓶口(2)、把烧瓶放到热水中,欢察现象。

(3)把烧瓶放在冷水中,欢察现象。

实验结论: 气体存有热胀冷缩的性质实验五:实验名称:空气的成分实验材料:水槽、蜡烛、玻璃片、去掉底的饮料瓶、火柴实验过程:(1)把蜡烛放在水槽中点燃,罩上饮料瓶,拧紧瓶塞。

观察现象。

(2)、把水槽内的水加进饮料瓶里的高度。

(3)拧开瓶盖,迅速将火柴插入瓶内,观察现象实验结论:空气中至少存有两种气体,一种气体积极支持冷却,另一种气体不积极支持冷却。

实验地点室外实验目的物体的颜色和放热实验器材白色纸、粉色纸、黑色纸、黑色蜡光纸、铝箔纸对折做成的纸带,温度计实验步骤 1、把相同颜色的直对着制成袋状。

2、分别插上温度计放在阳光下。

实验现象 1、深色纸比浅色纸升温快2、黑色蜡光纸比黑色无光纸升温慢实验结论物体的颜色与放热的本领有关,深色物体比浅色物体放热慢附注实验地点室外实验目的阳光直射、斜射与吸热实验器材温度计、黑色纸袋实验步骤 1、把三个同样的黑色纸袋分别按和地面水平、垂直、和太阳光垂直的方式摆放。

广西大学实验报告纸

姓名:XXX指导老师:XXX成绩:

学院:电气工程学院专业:自动化班级:XXX

实验内容:连续系统传递函数模型生成与特征量求取XX年X年XX日同组人:无

【实验时间】2014年9月25日

【实验地点】matlab(课外,宿舍)

【实验目的】

掌握MATLAB环境中传递函数模型表示与转换

【实验设备与软件】

MATLAB数值分析软件

【实验原理】

1.连续系统传递函数模型的生成:命令格式sys=tf(num,den)

2.连续系统zpk传递函数模型的生成:命令格式sys=zpk(z,p,k)

3.传递函数模型转换与zpk传递函数之间的互相转换:

4.线性系统传递函数极点指使其分母为零的根,命令格式:pole/zero(SYS)

5.传递函数的静态增益指系统传递函数在除于纯积分环节后,令s=0后得到的数

值,它表示了系统稳定时的(位置或速度或加速度)增益

6.部分分式分解及还原:命令格式[r,p,k]=residue(num,den)

[num,den]=residue(r,p,k)

【实验内容、方法、过程与分析】

1、实验内容

自定义一个4阶稳定的连续线性系统传递函数,要求分子次数为3,编制一段程序.m

将其转换成零极点形式,求零极点和静态增益,并实现部分分式分解并与手算比较

2、实验方法及过程

>>num=[141010];den=[14643];sys=tf(num,den)

sys=

s^3+4s^2+10s+10

-----------------------------

s^4+4s^3+6s^2+4s+3

Continuous-time transfer function.

>>[r,p,k]=tf2zp(num,den)

r=

-1.1853+2.1754i

-1.1853-2.1754i

-1.6294+0.0000i

p=

-1.8409+0.8409i

-1.8409-0.8409i

-0.1591+0.8409i

-0.1591-0.8409i

k =

1

>>h=zpk(r,p,k)

h =

(s+1.629)(s^2+2.371s +6.137)

-----------------------------------------------

(s^2+3.682s +4.096)(s^2+0.3182s +0.7324)

Continuous-time zero/pole/gain model.

>>figure

>>step(sys)

05101520253035

01

2

3

4

5

6

Step Response Tim e (seconds)

A m p l i t u d e 经检验;式子与手算结果相同。

【实验总结】

通过此次实验,大致了解了软件的基本操作用法,知道了对于本次实验用MATLAB 运行出来的结果和实际手算的结果一致,而且不同的命令会得到不同的结果。

通过此次实验,懂得做实验的时候遇到不懂的和出错的地方要积极寻找解决办法,一定要有耐心和信心。