翻译理论与基础

- 格式:doc

- 大小:104.50 KB

- 文档页数:11

《普通翻译理论原理》1、释意理论:就是提出三角形翻译过程的假设,认为翻译对象应该是源语信息的意义而不是语言外壳。

2、认知负荷模型理论:由澳大利亚新南威尔士大学的认知心理学家约翰·斯威勒于1988年首先提出,它以Miller等人早期的研究为基础。

3、思维适应控制模式理论:任何熟练行为都要求将陈述性知识转化为程序性知识。

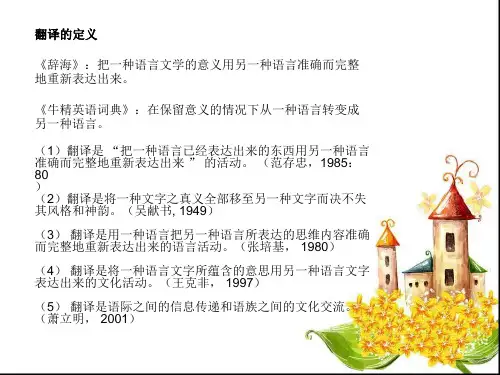

4、信达雅:“信”“达”“雅”它是由我国清末新兴启蒙思想家严复提出的,通俗的讲,译文要符合汉语言的特点,注重一句话的完整性,即内容、结构、文采,也就是内容的准确性,语法结构的顺畅,语言载体的文采文学性。

机器翻译面临的问题机器翻译的质量要达到“信、达、雅”的程度依然艰难;机译质量是机译系统成败的关键。

中国数学家、语言学家周海中曾在论文《机器翻译五十年》中指出:要提高机译的质量,首先要解决的是语言本身问题而不是程序设计问题;单靠若干程序来做机译系统,肯定是无法提高机译质量的;另外,在人类尚未明了人脑是如何进行语言的模糊识别和逻辑判断的情况下,机译要想达到“信、达、雅”的程度是不可能的。

这些都是制约机译质量提高的瓶颈。

1、释意理论:就是提出三角形翻译过程的假设,认为翻译对象应该是源语信息的意义而不是语言外壳。

2、认知负荷模型理论:由澳大利亚新南威尔士大学的认知心理学家约翰·斯威勒于1988年首先提出,它以Miller等人早期的研究为基础。

3、思维适应控制模式理论:任何熟练行为都要求将陈述性知识转化为程序性知识。

4、信达雅:“信”“达”“雅”它是由我国清末新兴启蒙思想家严复提出的,通俗的讲,译文要符合汉语言的特点,注重一句话的完整性,即内容、结构、文采,也就是内容的准确性,语法结构的顺畅,语言载体的文采文学性。

机器翻译面临的问题机器翻译的质量要达到“信、达、雅”的程度依然艰难;机译质量是机译系统成败的关键。

中国数学家、语言学家周海中曾在论文《机器翻译五十年》中指出:要提高机译的质量,首先要解决的是语言本身问题而不是程序设计问题;单靠若干程序来做机译系统,肯定是无法提高机译质量的;另外,在人类尚未明了人脑是如何进行语言的模糊识别和逻辑判断的情况下,机译要想达到“信、达、雅”的程度是不可能的。

浅析安德鲁勒菲弗尔的翻译理论安德鲁勒菲弗尔曾为当代翻译理论提出了很多贡献,是翻译理论发展中起着重要作用的一位学者。

其翻译理论的思想具有重要的历史意义,从古典翻译理论到当代翻译理论的发展过程中,勒菲弗尔的翻译理论发挥了重要作用。

因此,本文将从四个方面来论述勒菲弗尔的翻译理论,即勒菲弗尔翻译理论的发展史、翻译理论基础、翻译实践、以及在当代翻译理论发展中的作用等。

一、安德鲁勒菲弗尔的翻译理论发展史安德鲁勒菲弗尔作为一名伟大的翻译理论家,他的翻译理论主要受到了20世纪50年代维特根斯坦的学术思想的影响。

他的翻译理论,以此时正在兴起的结构主义对语言现象的研究以及对翻译理论的研究作为基础,渐渐形成并得到发展。

安德鲁勒菲弗尔在语言学及翻译学领域的研究,是以语言结构为理论基础,以语言功能和翻译实践为研究方法,立足于语言关系,建立起一部完整翻译理论之上。

它以句法、语义和范畴关系作为翻译原则,把翻译看作是语言系统间连接作用的一种过程,认为译者应该突出文本的结构,注重语义的准确表达等,从而形成了安德鲁勒菲弗尔的翻译理论。

二、安德鲁勒菲弗尔的翻译理论基础勒菲弗尔的翻译理论的基础是结构主义,其中提出的翻译理论有以下三点:(1)翻译是词语系统之间的连接,是原文与译文语言系统之间的关系;(2)译文不仅要有一定的格式,而且还要考虑文体、风格、语气等,以表达原文作者的意图;(3)当翻译同义词时,译者应当选择同一种语言的词语,因为同义词不同的语言表达可能会产生误解。

三、安德鲁勒菲弗尔的翻译实践勒菲弗尔的翻译实践是一种实验性翻译方式,他在实践中提出了一些翻译原则和方法:(1)翻译应考虑句法,在原文和译文中保持句子结构的一致性;(2)在翻译句子时,应保持词语的原义,重点突出原文的语义特征;(3)翻译应考虑文化文本,语言应当尽量保持原文的文化特征;(4)应尽可能把原文的语法、语气、节奏等保留在译文中,使译文表达出原文的意义;(5)除去原文的冗余和无用的部分,使译文简洁、流畅,以便容易理解。

关联理论翻译观的发展、理论基础及原则-应用语言学论文-语言学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——1 概述在全球一体化的今天,国际间的交流已经司空见惯,语言之间的翻译在所难免。

翻译过程中要想最大程度上理解源语言要表达的含义,实现语言之间的最佳转换,翻译时必须要有一定的理论可依,而关联理论就是知道使翻译达到效果的理论依据。

关联理论认为人们的认知和交际取决于关联。

翻译是人们交际的一种形式,是根据动态的语境进行动态的推理,而推理所依据的就是关联性。

关联理论翻译观刷新了人们对翻译的认识,为翻译研究提供了一个宏观的理论框架。

2 关联理论翻译观的发展关联理论翻译观是以关联理论为基础的。

关联理论是于20 世纪80 年代兴起的认知语用学理论。

1986 年,关联理论是法国语言学家斯珀伯(Sperber)和英国语言学家威尔逊(W ilson)共同出版了他们的语用学着作《关联性:交际与认知》,书中提出了认知语用学的重要理论关联理论。

关联理论出现之后, 斯珀伯和威尔逊的学生、德国学者Gutt于1991 年出版了他的专着《翻译与关联:认知与语境》,最先把关联理论应用于翻译当中。

Gut(t1991)指出翻译是两种语言之间进行的一种特殊形式的言语交际行为,是与大脑机制密切联系的推理过程。

关联理论最早是由沈家煊引入中国的,他于1988 年在讯递与认知的相关性中介绍了斯珀伯和威尔逊的《关联性:交际与认知》的第一章交际和第三章关联性的内容。

这篇文章把关联理论带入我国语言学界。

我国的关联翻译理论研究始于1994 年林克难对于Gutt的《关联与翻译》做的书评。

1997 年何自然出版了《语用学与外语学习》,对关联和关联翻译理论都做了一些研究。

2005 年,赵彦春出版了我国第一部关于关联理论的翻译理论着作《翻译学归结论》,这是我国关联翻译理论研究取得的进展。

国外内广大学者致力于用关联理论解释各个领域的翻译,但对于关联翻译理论的研究还有待加强。

第三章:相关翻译理论和翻译技巧3.1 相关翻译理论3.1.1翻译转换理论翻译转换(translation shift)是翻译中的普遍现象,指的是原文译为目的语时发生的语言变化。

“翻译转换”作为术语最早出现在英国学者卡特福德(Catford)的《翻译的语言学理论》中,他认为翻译转换是“偏离形式对等的等值翻译”,并将将翻译定义为:“一种语言(SL) 中的语篇材料被另一种语言( TL) 中等值的语篇材料所取代。

”卡特福德的翻译转换理论是建立在弗斯和韩礼德的语言学模式之上,并借用了韩礼德的系统语法及其对语言“层次”的分类来说明翻译转换现象。

卡特福德的转换理论主要使用了语法和词汇两个层次,单位、结构、类别和系统四个语法范畴。

卡特福德认为,语言是交际性的,在上下文中发挥功能,而且这些功能的发挥通过不同的语言层次( 如语音、词形、语法及词汇) 和级阶( 句子、分句、片语、词及词素等)。

在对“形式对应”( formal correspondence) 和“文本等值”( textual equivalence) 做了区分后,卡特福德认为,既然这两个概念有很大差异,进行翻译转换就是必然的了,翻译转换因而在从源语到目标语的过程中背离了形式对应。

卡特福德进而提出两种转换: 层次转( level shifts) 和范畴转换( category shifts)。

卡特福德翻译转换理论对汉英翻译有很强的指导意义。

1.层次转换所谓层次转换是指处于一种语言层次上的原语单位,具有处于不同语言层次上的译语翻译等值成分。

卡特福德的层次转换包括语音、词形、语法和词汇四个层面,但他认为翻译中惟一可能发生的层次转换就是语法和词汇之间的转移。

也就是说,一种语言的语法项在翻译时可以转换成另一种语言的词汇项,反之亦然。

例如,汉语中的“着”、“了”、“过”等词汇都可以用来英语中的“现在完成时( has/ have done)”和“过去完成时( had done)”这两种时态表达。

翻译实践报告理论基础1. 引言本报告旨在介绍翻译实践报告的理论基础。

翻译实践报告是一种常见的学术写作形式,要求学生通过实际的翻译实践经验来分享所学的翻译理论知识和技能。

在本报告中,我将讨论翻译理论基础对翻译实践报告的重要性,并提供一些实例来说明这种关系。

2. 翻译理论基础的意义翻译理论基础是指翻译研究中的理论框架和原则。

它们为翻译实践提供了指导和支持,有助于提高翻译的质量和效果。

在撰写翻译实践报告时,理论基础的运用可以使报告更加系统和有条理,使读者更好地理解和评估翻译过程和结果。

在翻译实践报告中,理论基础可以帮助作者:- 解释翻译决策:理论基础提供了一种框架,使作者能够明确解释其在翻译过程中所做的决策。

例如,选择特定的翻译方法或策略可以基于某种理论基础,作者可以利用这种理论基础来解释其决策的依据和思考过程。

- 分析翻译效果:理论基础提供了一种评估翻译质量的依据。

作者可以利用这些理论原则来分析翻译过程中的问题和挑战,并提出相应的解决方法。

通过理论的支持,作者可以全面评价翻译结果是否符合其所追求的翻译目标。

3. 理论基础在翻译实践报告中的运用为了充分发挥翻译理论基础在翻译实践报告中的作用,作者应该注意以下几点:- 清晰阐述理论选择:作者应该明确表达选择的翻译理论基础,并提供其背后的理由和依据。

这有助于读者理解翻译决策和分析的基础,并将其与自己的理解和经验进行比较和评估。

- 提供实例和案例分析:在翻译实践报告中,作者可以通过具体的实例和案例分析来说明理论基础的应用。

通过详细描述特定的翻译问题和相应的解决方法,作者可以向读者展示其理论选择在实践中的有效性。

- 综合多种理论视角:翻译领域存在多种翻译理论,每种理论都有其独特的视角和方法。

作者可以选择性地结合不同的理论观点,以获得更全面和深入的理解。

在翻译实践报告中,作者可以在讨论翻译问题和策略时涉及不同理论的观点和解释。

4. 结论翻译实践报告的理论基础对于支持和指导翻译实践非常重要。

翻译理论基本原理一、引言翻译是一种跨文化交流的重要形式,它涉及将一种语言的信息传达到另一种语言中。

在全球化的背景下,翻译扮演着越来越重要的角色,对促进不同国家和文化之间的相互理解和交流起着至关重要的作用。

翻译理论作为翻译研究的基础,探讨了翻译的本质、目标和方法。

本文将介绍翻译理论的基本原理,包括功能对等理论、动态对等理论以及文化转换理论。

二、功能对等理论功能对等理论是翻译理论中的重要概念之一。

它认为翻译的目标是在不同语言之间实现相似的功能,而不是字面意义的对应。

根据功能对等理论,一个好的翻译应该能够传达原文的意思和目的,而不仅仅是字面上的翻译。

功能对等理论通过重视翻译的实际效果,提出了“信达雅”(faithfulness,expressiveness,elegance)的翻译原则。

翻译不仅要忠实于原文的意思,还要适应目标语言的文化背景和语言习惯,使译文更加流利自然。

三、动态对等理论动态对等理论是对功能对等理论的一种延伸。

它认为翻译是一种活动,需要根据不同的语境和读者的需求来调整翻译策略。

根据动态对等理论,翻译应该注重解释和表达原文的意思,而不是一味地追求字面对应。

翻译者需要考虑到读者的背景知识和文化,做出恰当的调整,以确保译文的准确性和可理解性。

动态对等理论强调了翻译过程中的主观因素和创造性,为翻译实践提供了一种灵活的方法。

四、文化转换理论文化转换理论是翻译理论中的另一个重要概念。

它认为翻译不仅涉及语言之间的转换,还包括文化之间的转换。

文化转换理论指出,翻译者必须了解原文所处的文化背景,并将其转化为适应目标语言和文化的形式。

文化转换不仅仅是语言的转换,还包括对语言表达方式、社会习俗、价值观念等文化因素的转换。

翻译者需要具备跨文化的能力,理解文化差异并将其合理地融入到翻译过程中,使译文更加接近目标语言和文化的习惯和要求。

五、结论翻译理论的基本原理涵盖了功能对等理论、动态对等理论和文化转换理论。

功能对等理论强调了翻译中传达意义和实现功能的重要性;动态对等理论提倡根据语境和读者需求灵活调整翻译策略;文化转换理论强调了翻译不仅仅是语言的转换,还涉及文化的转换。

普通翻译理论基础

普通翻译理论基础是翻译学的重要内容之一。

它涉及着文本的传输,

也涉及到把语言“从一个情境转移到另一个情境”的过程。

它主要强

调翻译的原则,考虑到外国文化的特性和文本的语境,旨在将一种语

言的文学传输到另一种语言的文学形式。

普通翻译理论的核心思想是以译文保持原文意义。

它强调准确性,要

求译者尽量保留原文的涵义和精神,使译文能够达到原文、相同或接

近的效果。

译文不能随意更改原文的结构,也不能加入与原文无关的

内容。

通过这一理论,可以在翻译中实现“内容-结构的平衡”和“意

义-样式的平等”。

普通翻译理论强调以下几个方面:首先,要考虑译者的能力和外语水平;其次,要注意结构上的差异,以便使译文表达能达到不同语言文

化的特点;第三,选择合适的词语,以正确表达原文中的意义;第四,译文应注意保留原文的细节和感情。

此外,普通翻译理论还建议译者在翻译时要注意引用原文的经典词句,以体现作者的风格。

此外,译者还要重视原文所涉及的文学、历史和

文化,以使译文尽可能完整地表达原文的意思。

通过以上介绍,我们可以看出普通翻译理论基本上是以保持原文意义

为前提,以不变即是精华,以乐观主义上作为基础,以拟人化为首要

考虑条件,以一种跨文化的普遍性思想作为基础的翻译理论。

因此,

理解和正确运用这一理论可以有效地提高翻译的质量,更好地实现文

本的传播。

(Linguistics and Translation),另一篇为《语言分析与翻译》(Linguistic Analysis and Translation)。

弗斯着重谈到三个方面:(1)语言分析是翻译的基础;(2)完全的翻译不等于完美的翻译;(3)在任何两种语言的翻译中,一种语言的某些意义的表达方式不可能译成完全对等的另一种语言。

卡特福德(John Catford)是该学派中比较系统提出翻译理论的学者。

任教于爱丁堡大学的卡特福德1965年发表《翻译的语言学理论》(A Linguistic Theory of Translation)一书,为翻译理论研究开拓新的途径,引起巨大反响。

卡特福德称其理论为“描写性”翻译理论。

他从翻译性质、类别、对等、转换、限度等方面阐述“什么是翻译”这一中心问题。

(1)翻译的性质。

翻译是“把一种语言(原语)的文字材料转换成另一种语言(译语)的对等的文字材料。

”(2)翻译的类别。

就其程度而言,可分为“全文翻译”(full translation)和“部分翻译”(pa rtial translation);就其语言层次而论,可分为“完全翻译”(total translation)和“有限翻译”(restricted translation);就语言结构的登记来说,可分为“级受限”翻译和“级无限”翻译,即传统意义上的“逐字译”和“意译”,而“直译”介于两者之间。

(3)翻译的对等问题。

一方面,翻译对等是一种以经验为依据的现象,是基于对两种语言的比较而发现的;另一方面,翻译对等的产生必须看译文和原文是否具有相同或部分相同的实质性特征。

(4)翻译转换,是指把原文变成译文时偏离形式对应。

翻译转换主要分为层次转换和范畴转换,其中范畴转换又可分为结构转换、词类转换、单位转换和系统内部转换四种。

(5)翻译的限度,是指不可译性问题。

翻译中有两类不可译。

一是语言方面的不可译现象有双关语、歧意语法结构;二是文化方面的不可译性是由于不同的社会风俗、不同的时代背境等非语言因素引起的。

Chapter 1General Principles1.1What Is Translation?Translation is a rendering from one language into another, and is the faithful representation in one language of what is written or said in another language. So translation can be roughly defined as a reproduction or recreation。

Being a very complicated human activity, its whole picture is never easy to describe.Scholars with different academic backgrounds have attemted to define it from various perspectives .For example: The fan ,with its modern,elegant,bright and harmoniously,colored design,is an excellent electrical household appliance for cooling purpose on hot days.( 本电扇,款式新颖, 造型大方,色彩鲜艳, 色泽调和,是炎炎夏日用于消暑纳凉的家电精品.) 2,年近而立之年(He is getting on for thirty.); 3 一次得手,再次不愁. (If it worked once, it can work twice.)So translation is also a science, an art, a craft or skill. Translation mainly includes the following aspects: linguistic, cultural literary, semantic, functional and communicative views on it.1)Linguistic Views on TranslationTranslation theorists from the linguistic school conceive of translation as a linguistic activity and some believe that translation theory is a branch of linguistics.E.G.,He helps us finish the project in every field of their endeavor.2)Cultural View on TranslationIn the cultural approach, translation is regarded not only as a transfer of linguistic signs, but also as a communication of cultures, namely, “intercultural communication.”E. G.(1) There are many starred hotels in the city.(2) He has been to “summer resort.”(3) Here is a “folk customs park”.3) Literary Views on TranslationIt is an artistic recreation or recreated art.E. G.They also like to plant red pepper they know pretty well how to make full use of it, either in front of their doors or behind their houses. This is both practical and fine-looking.四川人食辣椒,也爱种植辣椒,门前屋后,见缝插针,既美观又饱口福。

《电影片名的翻译理论和方法》篇一电影片名的翻译理论与方法一、引言电影片名的翻译是一项既具挑战性又具艺术性的工作。

一个好的电影片名翻译不仅要准确传达原片名的含义,还要考虑到文化差异、市场接受度等多重因素。

本文将探讨电影片名翻译的理论基础,分析常用的翻译方法,并通过实例分析来深化理解。

二、电影片名翻译的理论基础1. 准确传达原意:电影片名的翻译首先要做到准确传达原意,确保观众能够理解影片的基本内容和主题。

2. 考虑文化因素:由于不同文化背景下的观众对同一事物可能有不同的理解和接受度,因此在翻译过程中要充分考虑文化差异。

3. 市场需求导向:电影片名的翻译还需考虑市场需求,如观众喜好、市场定位等,以吸引更多观众。

三、电影片名翻译的常用方法1. 直译法:直译法是指直接将原片名翻译成目标语言,保留原意的翻译方法。

这种方法适用于那些在各种文化背景下都能引起共鸣的片名。

2. 意译法:意译法是根据原片名的含义,用目标语言重新组织语言表达的翻译方法。

这种方法可以更好地传达原片名的意境和情感。

3. 创意翻译法:创意翻译法是指在保留原片名核心内容的基础上,通过添加艺术元素和创意来丰富片名的内涵。

这种方法可以使电影片名更具吸引力。

四、实例分析以电影《泰坦尼克号》为例,其英文原名为“Titanic”,直译成中文过于简单,无法充分传达影片的内涵。

因此,在翻译过程中,采用了意译法,将其译为“铁达尼号”,既保留了原名的核心内容,又具有了中文表达的韵味。

再如电影《阿甘正传》,其英文原名“Forrest Gump”采用直译法可能无法完全传达影片的意境和情感,因此采用了创意翻译法,将其译为“阿甘传奇”,既保留了原名的一部分元素,又为影片增添了更多的传奇色彩。

五、结论电影片名的翻译是一项复杂而重要的工作,需要遵循一定的理论和方法。

在翻译过程中,要准确传达原意、考虑文化因素和市场需求。

常用的翻译方法包括直译法、意译法和创意翻译法。

通过实例分析可以看出,不同的翻译方法在电影片名翻译中各有优劣,需要根据具体情况选择合适的翻译方法。

翻译基本理论知识点

中文翻译的基本理论知识点如下:

1.句子结构分析:理解句子的结构是翻译的基础,包括主谓宾结构、修饰语等,翻译时需要保持句子结构的完整性。

2.语义理解:翻译时需要深入理解每个词语的含义,并了解词语之间的语义关系,以准确传达原文的意思。

3.上下文理解:翻译时需要考虑上下文的信息,以确保所翻译的内容与原文的语境一致。

4.语法转换:中文和其他语言的语法结构有所不同,需要进行语法转换以符合目标语言的语法规则。

5.文化差异:不同语言和文化背景下,同样的表达方式可能含有不同的意义,需要考虑并妥善处理文化差异。

6.辞职翻译:辞职翻译是指逐句对照原文进行翻译,保持原文的字面意思,适用于宗教经典、技术说明等需要精确传达内容的场景。

卡特福德翻译转换理论在翻译实践中的应用摘要:上个世纪60年代,卡特福德以印欧语言为研究对象,首次提出“翻译转换”这一概念,将其界定为“从原语到目标语过程中偏离了形式对应”,并对其进行解释分类,主要分为层次转换和范畴转换两种,其中范畴转换又分为层次转换、词性转换、单位转换和内部体系转换。

本文通过分析卡特福德的翻译转换理论,详细介绍该理论下的各种转换,通过举例分析翻译转换理论在翻译实践中的应用,以及带给我们的翻译启示。

关键字:卡特福德;翻译转换;翻译实践;层次转换;范畴转换一、卡特福德翻译转换理论简介“转换”这一术语源于卡特福德的《翻译的语言学理论》(A Linguistic Theory of Translation)(Cartford,1965:73),其中他在《论翻译转换》这一章节中着重讨论了这个问题。

“转换”的概念最初由卡特福德界定为“偏离从源语到目标语过程中的形式对应”(Departures from foemal correspondence in the process of going from the SL to TL.)。

卡特福德的翻译转换理论是建立在弗斯和韩礼德的系统语法及其对语言学模式之上,并借用了韩礼德的系统语法及其对语言“层次”的分类来说明翻译转换现象。

他指出,“翻译转换”是指原语进入译入语过程中离开形式的对应,“翻译转换”主要由两种类型:层次转换(level shifts)和范畴转换(category shifts),其中范畴转换又分为结构转换(structural shifts)、词类转换(class shifts)、单位转换(unit shifts or rank shifts)和内部体系转换(Intro-system shifts)。

二、翻译转换理论在翻译实践中的应用(一)层次转换首先,层次转换是指“在源语中处于某一语言层次上的成分,在目标语中的对应物却处于另一个不同的层次”,也就是说,一种语言的语法项在翻译时可以转换成另一种语言的词汇项,反之亦然。

什么是翻译?1.《牛津英语词典》和《韦伯斯特第三国际英语词典》的定义为。

一种语言转换成另一语言。

2.《英汉词海》的定义为,翻译是一种行为、过程或实例,把一种语言或表现系统译成另一种语言或表现系统。

道出了最基本的属性。

3.苏联语言学派翻译理论家费道罗夫(Fedorov )提出:“翻译就是用一种语言把另一种语言的内容和形式不可分割地统一中业已表达出来的东西,准确而完全地表达出来。

”他强调了内容和形式同译。

4. 斯坦纳(Steiner)提出“理解就是翻译”。

5.从宋代高僧范云的“夫翻译者,唯翻梵天之言转成汉地之语”,6.王宗炎的“翻译是用一种语言代替另一种语言来传达同样的信息。

7.吕俊的“翻译是一种跨文化的信息交流与交换的活动。

8.当代美国翻译理论家奈达(Nida)说:“所谓翻译,是指从语义到文体在译语中用最切近而又最自然的对等语再现原语的信息”。

•忠实古罗马时期的贺拉斯(Horace)曾提到“忠实的译者”。

两千多年以后,发生在中国初译《法句经》时文、质两派的争论就已提出了关于“信达雅的问题”。

此后,忠实就成为“翻译界流传了几千年的神话”,“被无数翻译者们崇拜的图腾”。

然而,古今中外译界都围绕着译者应忠实于“形”还是忠实于“意”的问题展开“直译”和“意译”之争。

•忠实于谁?•1、作者忠实论受到的质疑•2、文本忠实论受到的质疑•3、读者忠实论受到的质疑•4、译者忠实论受到的质疑中国近代译论关注焦点(一、忠实的标准)•一、严复的“信、达、雅”三原则译事三难:信、达、雅。

二、傅雷的“神似”,提出“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。

”•三、钱钟书的“化境”文学翻译的最高标准是“化”。

把作品从一国文宇转变为另一国文字。

既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹。

又能完全保存原有的风味,那就算得入于化境”。

•中国近代译论关注焦点(二、翻译目的论)•徐光启(1562-1633)译书目的在“裨益民用” ,抓“急需”。

使翻译从宗教、哲学转向自然科学。

•林则徐(1785-1850)是中国近代“开眼看世界的第一人”,名扬京师,“钦取翻译第一名”。

他的翻译目的在于借鉴西方而“制敌”。

•冯桂芬(1809-1874)认为翻译应为“天下第一要政服务”。

•洋务派的代表---张之洞(1837-1909)提出“多译西国有用之书,以教不习西文之人。

”•维新派康有为(1858-1927)译书重点从自然科学转向政治法律和学术书籍。

•梁启超(1873-1929)疾呼:翻译有“救焚拯溺之用,”“必以译书为强国第一义,昭昭然也!”•严复(1854-1921)精通工程技术科学,但却将翻译重点转向西方社会科学和学术思想上,他的翻译目的是为了尽一个爱国者的天责。

•林纾(1852-1924)中国近代翻译西方小说第一人,认为只有翻译才能“开民智”,抵御列强。

广译书籍明确出于救国之情,就像为了疏导将枯之泉眼,复燃垂灭之火星一样紧急!•五四运动前三次翻译高潮•一、从东汉到宋的佛经翻译•二、明末清初的科技翻译•三、鸦片战争以后的西学翻译五失本三不易东晋高僧道安(314-385)论“五失本三不易”,意思是佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的。

“五失本” :一、经文乃外语,其词序由汉人看来是颠倒的,汉译时被改从汉语语法;二、经文质朴,而汉人喜欢文采,为适合广大读者,译文有一定的修饰;三、经内论述,往往不厌其烦,尤其颂文更是反复再三,翻译时被删简;四、经文在长行之后,另有偈颂复述,称为“义说”,类似汉文韵文最后总结的“乱辞”,内容重复,或千字,或五百字,译时被删去;五、经文中讲完一事,告一段落,要转说他事时,又将前话重提,然后再往下说,这些话也被删除。

所谓“三不易”是:一、“圣人”本是按照当时的习俗来说法的,而今时代不同,要改古以适今,很不容易。

二、、“圣人”的智慧本非凡人可及,而要把千年前古代圣哲的微言大义传给后世的浅俗之众,很不容易;三、释迦牟尼死去之后,其大弟子阿难等人出经时尚且反复斟酌,兢兢业业,而今却要由平凡人来传译,更谈何容易。

英汉互译的词序问汉语比较注重事物发展的客观顺序,先发生什么,后发生什么,结果怎样,最后才加上作者的评论和观点,不管有多少动词都可以并列、排比使用,不会出现词法、句法等的冲突。

主题显著,突出主题,而非单单的一个主语,注重句子的“意和”,这就要求我们透过句子的表层结构,深入到句子的内涵,先抓“整体”印象,充分理解过以后再把原文的意思形象翻译出来。

而英语则不然,英语突出主语,往往是评论、观点在前,叙述、原因在后;表面形式上追求句子的“形和” ,对句子的结构要求非常严谨,特别强调句子结构的平衡,往往借助于句法、词法(如主从句、分词、不定式等手段)来维持句子表面上的平衡、完整性,极力避免句子的“头重脚轻”(因此,也就出现了许多“it is said that…”等等无主句)。

所以,英文则是把作者的观点、主张放在前面,以后再跟着原因、结果和目的等等从句。

这些现象在新闻英语里尤其明显。

英汉互译时的时间顺序对比The old-fashioned general store is fast disappearing.This is, perhaps, a pity,because shopping today seems to lack that personal element which existed when shop keeper knew all his regular customers personally.旧时的百货店很快就消失了。

过去,店主私下里都认识他的老主顾们,而在今天这种事情再也不复存在了,这实在是太可惜了。

托马斯.杰弗逊为美国的教育作出了很大的贡献. American education owes a great deal toTomas Jefferson.倒装句型:典型的英汉翻译顺序差异Under the dust was a color map of Paris.(彩色的巴黎地图上布满了灰尘。

)Written on the card was a message under the printed Happy Birthday. (卡片上“生日快乐”字样的下面写着一条消息。

)英汉互译时逻辑思维顺序上的差异如果一个句子里既有叙事的部分,又有表态的部分,在汉语里往往是叙事在前,表态在后,叙事部分可以很长,表态部分一般都很短。

而在英语里则往往相反,表态在前,叙事在后。

英汉互译时逻辑思维顺序上的差异:表原因I am very happy and grateful to receive your message of greetings.接到你们的贺函,我十分愉快和感谢My friend asked the question when I told him that I didn’t want to be considered for an administrative position. He was puzzled that I did not want what was obviously a "step up" toward what all Americans are taught to want when they grow up: money and power.所有美国人受的教育就是:长大成人后应该追求金钱和权力,而我却偏偏不要明明是朝这个目标“迈进”的工作, 他对此大惑不解。

英汉互译时逻辑思维顺序上的差异:表目的、表条件和结果表目的The two sides agreed that it is desirable to broaden the understanding between the two peoples双方同意,扩大两国人民之间的了解是可取的表条件和结果时的顺序:One can never succeedwithout making great efforts.1(结果)2(条件)译文:( 不努力就不会成功。

)2(条件)1(结果)在当今的教育界,已经涌现出了大批的优秀人才。

Large numbers of talented personshave cometo the fore in today’s education circle.人们关于终生饮酒的效果却知道的很少Little isknown about the effect of life-longdrinking.因语法手段而造成的英汉次序不一1.存在句的句子里可见到大量的英汉次序不一的现象:There was rising in him a dreadful uneasiness; something very precious that he wanted to hold seemed close to destruction.(他心里涌起一种难言的焦灼,因为他原来一直想保住的东西现在好象要毁灭了。

)在某些表示“融合性”的定语从句中:a.There are many people who want to see the film.(许多人要看这部电影)b.There is a man downstairs who wants to see you.(楼下有人要见你)2.英语里的有些形式主语也大都采用了倒装词序:无主句It suddenly dawned on me that this express was not roaring down the line at ninety miles an hour, but barely chugging along at thirty.(后来,我才突然明白,这次快车并非以90英里的时速疾弛而下,而只不过是以30英里的时速慢慢向前行驶。

)It is reported that ……3.倒装句型a.Not a single word have we written down as yet. (否定)(我们连一个字都没有写。

)b.Little does he realize the danger he is in (否定)(他一点都没有意识到危险性。

)4.一些特殊的结构中国自从改革开放以来,发生了很大的变化。

A great many changes have taken place in China since the policy of reform and opening to the outside world.轮子是公元前六世纪发明的。

600 B.C. saw the invention of wheel翻译难点:习俗古今差异之中国孝道文化变迁马建忠—《拟设翻译书院议》十九世纪末中国著名语文学家马建忠《马氏文通》于1898年问世,为我国第一部以西方语法理论比较全面、系统地研究古代汉语的语法著作,对中国语言学史做出了开创性的贡献。