4 钢中奥氏体的形成

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:79

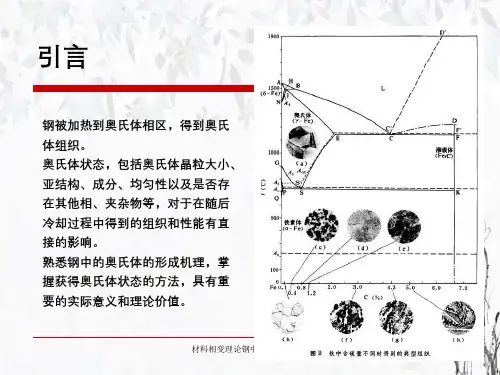

简述钢的奥氏体化过程

首先,我们需要理解奥氏体化是什么。

奥氏体化,指的是在一定的条件下,将钢中的铁素体转化为奥氏体的过程。

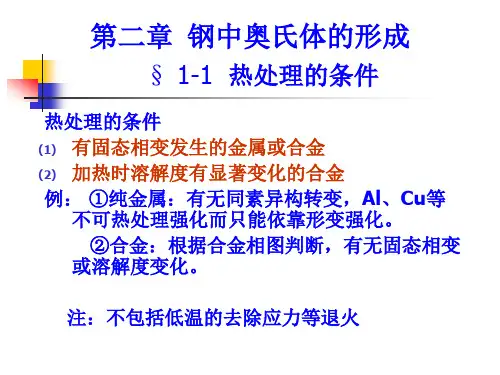

这个过程通常发生在加热时,且受到钢的化学成分和加热速度等多方面因素的影响。

奥氏体化过程大致可以分为三个阶段。

第一阶段是预热阶段,这个阶段的主要目标是使钢均匀升温,减少内部应力,防止在后续加热过程中由于温度不均而产生裂纹。

在此阶段,钢的内部结构不会发生太大变化。

第二阶段是奥氏体化阶段。

在这个阶段,钢会在720℃至910℃之间升温。

当温度达到723℃时,铁素体将开始转化为奥氏体。

随着温度的升高,这一转化过程将逐渐加速。

铁素体中的碳原子会开始进入奥氏体晶格,从而使奥氏体稳定化。

第三阶段是超热阶段。

当钢的温度超过奥氏体的稳定温度时,奥氏体将开始分解,形成高温稳定的相——奥氏体。

这一过程被称为超热。

超热的目的是增加奥氏体的数量,从而提高钢的硬度和强度。

在奥氏体化过程中,控制加热速度和保温时间是非常关键的。

加热速度过快,可能会使钢的内部产生过热,从而导致奥氏体化不完全,钢的性能下降。

保温时间过短,可能会使奥氏体转化不完全,钢的性能也会下降。

因此,必须根据钢的化学成分、形状和尺寸,以及所需的性能要求,确定合适的加热速度和保温时间。

总的来说,奥氏体化过程是一种通过加热,使钢中的铁素体转化为奥氏体的方法,以改善钢的性能。

这个过程需要在严格的控制下进行,才能得到理想的效果。

钢的奥氏体化的三个阶段钢是一种重要的金属材料,在工业和建筑领域中广泛应用。

而钢的性能与组织密切相关,其中奥氏体化是一种常见的钢材组织变化过程。

奥氏体化过程可分为三个阶段,下面将详细介绍这三个阶段。

第一阶段:奥氏体的形成奥氏体是钢中的一种组织,具有良好的塑性和韧性。

在钢的冷却过程中,当温度降至800℃以下时,钢中的铁原子开始发生排列变化,逐渐形成奥氏体。

这个过程称为奥氏体的形成。

在这个阶段中,由于钢中的铁原子排列变化,奥氏体开始出现在钢材的晶界和晶内,形成细小的奥氏体晶粒。

同时,钢材中的碳原子也开始从奥氏体中析出,形成铁素体。

这个阶段相当于钢材的退火过程,可以提高钢材的塑性和韧性。

第二阶段:奥氏体的生长在第一阶段中,奥氏体只出现在钢材的晶界和晶内,形成细小的晶粒。

而在第二阶段中,随着时间的推移,奥氏体开始生长并合并,逐渐形成大的奥氏体晶粒。

这个过程称为奥氏体的生长。

在这个阶段中,由于奥氏体晶粒的生长和合并,钢材中的铁原子排列变化得更加有序,奥氏体晶粒也变得更大。

此时,钢材的硬度和强度开始逐渐增加,但塑性和韧性却减少了。

第三阶段:奥氏体的再结晶在第二阶段中,钢材中的奥氏体晶粒越来越大,同时塑性和韧性逐渐减少。

为了提高钢材的塑性和韧性,需要进行再结晶处理。

这个过程称为奥氏体的再结晶。

在这个阶段中,钢材经过加热处理,使奥氏体晶粒重新分散,形成新的细小晶粒。

这个过程称为再结晶,可以提高钢材的塑性和韧性,同时保持一定的硬度和强度。

此时,钢材的组织已经较为稳定,可以进一步进行加工和使用。

奥氏体化过程是钢材中的一种重要组织变化过程。

这个过程可分为三个阶段:奥氏体的形成、奥氏体的生长和奥氏体的再结晶。

通过这个过程,可以改善钢材的组织结构,提高其性能,满足不同领域的需求。

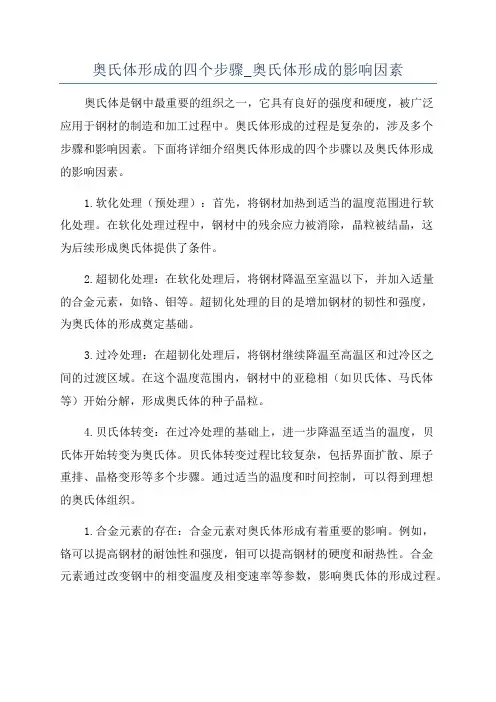

奥氏体形成的四个步骤_奥氏体形成的影响因素奥氏体是钢中最重要的组织之一,它具有良好的强度和硬度,被广泛应用于钢材的制造和加工过程中。

奥氏体形成的过程是复杂的,涉及多个步骤和影响因素。

下面将详细介绍奥氏体形成的四个步骤以及奥氏体形成的影响因素。

1.软化处理(预处理):首先,将钢材加热到适当的温度范围进行软化处理。

在软化处理过程中,钢材中的残余应力被消除,晶粒被结晶,这为后续形成奥氏体提供了条件。

2.超韧化处理:在软化处理后,将钢材降温至室温以下,并加入适量的合金元素,如铬、钼等。

超韧化处理的目的是增加钢材的韧性和强度,为奥氏体的形成奠定基础。

3.过冷处理:在超韧化处理后,将钢材继续降温至高温区和过冷区之间的过渡区域。

在这个温度范围内,钢材中的亚稳相(如贝氏体、马氏体等)开始分解,形成奥氏体的种子晶粒。

4.贝氏体转变:在过冷处理的基础上,进一步降温至适当的温度,贝氏体开始转变为奥氏体。

贝氏体转变过程比较复杂,包括界面扩散、原子重排、晶格变形等多个步骤。

通过适当的温度和时间控制,可以得到理想的奥氏体组织。

1.合金元素的存在:合金元素对奥氏体形成有着重要的影响。

例如,铬可以提高钢材的耐蚀性和强度,钼可以提高钢材的硬度和耐热性。

合金元素通过改变钢中的相变温度及相变速率等参数,影响奥氏体的形成过程。

2.冷却速度:冷却速度是影响奥氏体形成最主要的因素之一、快速冷却可以促使钢材中的贝氏体转变为奥氏体,而慢速冷却则有利于贝氏体的形成。

冷却速度的选择根据所需的力学性能及材料的用途来确定。

3.退火温度和时间:退火温度和时间也会对奥氏体形成产生影响。

过高的退火温度会导致晶粒长大,影响奥氏体的结晶性能,而过低的退火温度则会使奥氏体的形成受到限制。

退火时间越长,奥氏体的形成越充分。

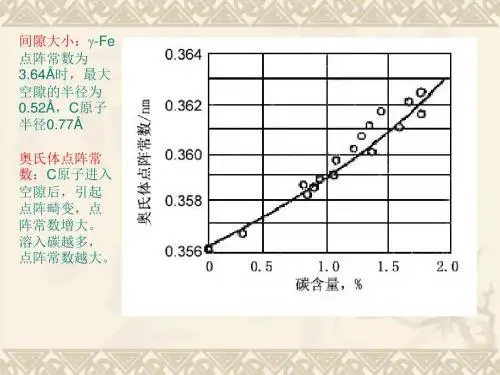

4.碳含量:碳是钢中最主要的合金元素,对奥氏体形成有着重要的影响。

在钢中,当碳含量超过一个临界值时(通常为0.8%~1.5%),奥氏体就会形成。

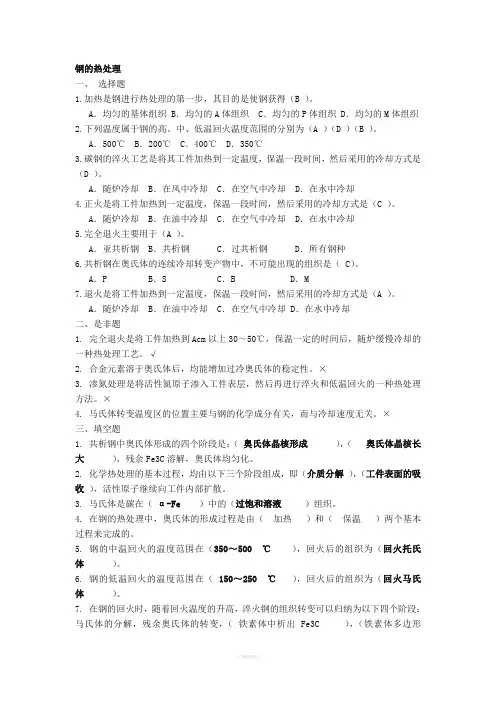

钢的热处理一、选择题1.加热是钢进行热处理的第一步,其目的是使钢获得(B )。

A.均匀的基体组织 B.均匀的A体组织 C.均匀的P体组织 D.均匀的M体组织2.下列温度属于钢的高、中、低温回火温度范围的分别为(A )(D )(B )。

A.500℃ B.200℃ C.400℃ D.350℃3.碳钢的淬火工艺是将其工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是(D )。

A.随炉冷却 B.在风中冷却 C.在空气中冷却 D.在水中冷却4.正火是将工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是(C )。

A.随炉冷却 B.在油中冷却 C.在空气中冷却 D.在水中冷却5.完全退火主要用于(A )。

A.亚共析钢 B.共析钢 C.过共析钢 D.所有钢种6.共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中,不可能出现的组织是( C)。

A.P B.S C.B D.M7.退火是将工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是(A )。

A.随炉冷却 B.在油中冷却 C.在空气中冷却 D.在水中冷却二、是非题1. 完全退火是将工件加热到Acm以上30~50℃,保温一定的时间后,随炉缓慢冷却的一种热处理工艺。

√2. 合金元素溶于奥氏体后,均能增加过冷奥氏体的稳定性。

×3. 渗氮处理是将活性氮原子渗入工件表层,然后再进行淬火和低温回火的一种热处理方法。

×4. 马氏体转变温度区的位置主要与钢的化学成分有关,而与冷却速度无关。

×三、填空题1. 共析钢中奥氏体形成的四个阶段是:(奥氏体晶核形成),(奥氏体晶核长大),残余Fe3C溶解,奥氏体均匀化。

2. 化学热处理的基本过程,均由以下三个阶段组成,即(介质分解),(工件表面的吸收),活性原子继续向工件内部扩散。

3. 马氏体是碳在(α-Fe)中的(过饱和溶液)组织。

4. 在钢的热处理中,奥氏体的形成过程是由(加热)和(保温)两个基本过程来完成的。

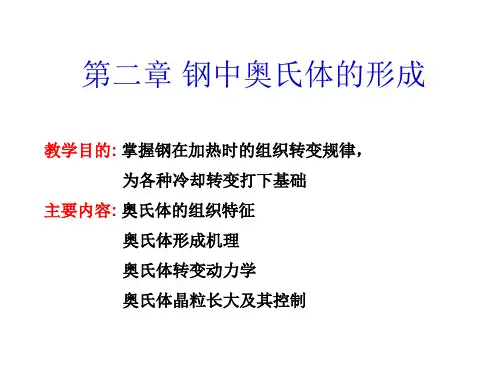

奥氏体形成的四个过程奥氏体是指钢铁中的一种组织,也是钢铁制品中最常见的组织类型之一。

奥氏体的形成过程可以分为四个阶段:加热、保温、冷却和回火。

一、加热在制造钢铁的过程中,需要先将原材料加热到一定温度,使其变得更加柔软和易于加工。

对于奥氏体的形成而言,加热也是必不可少的一步。

在加热的过程中,钢铁中的碳元素开始逐渐被溶解。

随着加热温度的升高,钢铁中的碳元素溶解度也会逐渐增加。

当温度达到一定程度时,钢铁中的碳元素就会完全溶解,这时钢铁就处于一个完全的奥氏体状态。

二、保温当钢铁达到完全奥氏体状态后,需要进行保温。

这是为了让钢铁中的碳元素充分扩散,并在晶粒界处形成一定的碳化物。

在保温的过程中,钢铁中的碳元素会逐渐扩散到晶粒界处,与周围的铁原子结合形成碳化物。

这些碳化物的形成可以增加钢铁的硬度和强度,从而使其更加适合应用于高强度和高耐磨性的场合。

三、冷却冷却是奥氏体形成过程中最为关键的一步。

在这一步中,需要将钢铁快速冷却,以使其保持奥氏体结构。

在快速冷却的过程中,钢铁中的碳元素没有足够的时间扩散到晶粒界处,因此无法形成碳化物。

这样,钢铁中的碳元素就会保持在溶解状态,从而形成了奥氏体。

四、回火在冷却后,奥氏体结构的钢铁虽然具有较高的硬度和强度,但也很脆。

为了提高其韧性和可塑性,需要进行回火。

回火是指将钢铁加热到一定温度,然后将其缓慢冷却。

这样可以使钢铁中的碳元素重新扩散到晶粒界处,并与铁原子结合形成一定的碳化物。

这些碳化物可以增加钢铁的韧性和可塑性,从而使其更加适合应用于高强度和高耐磨性的场合。

奥氏体的形成过程是一个复杂的过程,需要经过加热、保温、冷却和回火四个阶段。

只有在这些阶段都得到了充分的控制,才能得到具有高硬度、高强度和高韧性的钢铁制品。

钢在加热时会经历奥氏体转变的几个阶段。

首先是非晶态阶段,这是加热钢时的第一个阶段。

在这一阶段,钢中的晶格结构还没有完全消失,而是处于一种极其不稳定的状态。

随着温度的升高,这种不稳定的状态会导致晶格结构逐渐消失,最终形成一种称为热动力学平衡态的晶体结构。

接下来是奥氏体相变的第二个阶段,即奥氏体形成阶段。

在这一阶段,钢中的晶格结构完全消失,形成了一种称为奥氏体的晶体结构。

奥氏体是一种非常稳定的晶体结构,具有良好的力学性能。

第三个阶段是奥氏体稳定阶段。

在这一阶段,钢中的奥氏体晶体结构已经形成,且温度已经达到稳定状态。

此时,钢的力学性能也会达到最佳状态。

最后是奥氏体退火阶段。

在这一阶段,钢中的奥氏体晶体结构将会退回到非晶态,从而使钢的力学性能得到提升。

退火的目的是使钢中的晶格结构更加稳定,提高钢的力学性能。

在钢加热过程中,温度升高会导致钢中的晶格结构发生变化。

当温度升至一定程度时,晶格结构会完全消失,形成一种叫做奥氏体的晶体结构。

这种晶体结构是非常稳定的,具有良好的力学性能。

在钢的加热过程中,奥氏体形成的过程可以分为几个阶段。

首先是非晶态阶段,在这一阶段,钢中的晶格结构还没有完全消失,而是处于一种极其不稳定的状态。

随着温度的升高,这种不稳定的状态会导致晶格结构逐渐消失,最终形成一种称为热动力学平衡态的晶体结构。

接下来是奥氏体相变的第二个阶段,即奥氏体形成阶段。

在这一阶段,钢中的晶格结构完全消失,形成了一种称为奥氏体的晶体结构。

奥氏体是一种非常稳定的晶体结构,具有良好的力学性能。

第三个阶段是奥氏体稳定阶段。

在这一阶段,钢中的奥氏体晶体结构已经形成,且温度已经达到稳定状态。

此时,钢的力学性能也会达到最佳状态。

最后是奥氏体退火阶段。

在这一阶段,钢中的奥氏体晶体结构将会退回到非晶态,从而使钢的力学性能得到提升。

退火的目的是使钢中的晶格结构更加稳定,提高钢的力学性能。

在退火过程中,钢的温度会先升高,然后再降低。

当温度升至一定程度时,钢中的晶格结构会发生变化,使得钢的力学性能得到提升。