基于MSC.Nastran铺层复合材料的铺层角度优化

发表时间: 2008-6-10 作者: 杜家政*隋允康*杨月来源: MSC

关键字: 铺层复合材料铺层角度K-S函数响应面法结构优化

复合材料具有强度高、重量轻等优点,是航空、航天领域首选的材料之一。铺层复合材料就是将各向异性

的纤维层材料按照一定的顺序和角度叠在一起,然后通过模具的压力使各层紧密的贴合在一起成为一个整体。很多有限元软件(如Nastran、Abaqus等)可以对复合材料结构进行准确的分析,而且优化技术也已

经广泛的应用于铺层复合材料的设计。但是这两个方面的优点还没有很好的结合起来。本文将K-S函数和

响应面方法用于铺层复合材料的优化:以铺层复合材料的铺层角度作为设计变量,以结构刚度最大作为目

标函数,采用K-S函数建立优化模型;用响应面法将目标和约束转化为设计变量的显式表达式;以

MSC.Patran软件为开发平台,以MSC.Nastran软件为求解器,借助MSC.PCL语言进行编程,开发完成了铺层复合材料铺层角度的优化程序。算例表明程序算法是准确有效的。

1 引言

铺层复合材料就是将各向异性的纤维层材料按照一定的顺序和角度叠在一起,然后通过模具的压力使各层紧密的贴合在一起成为一个整体。复合材料可能是几层、几十层、甚至上百层,每层的铺层角度对

结构的性能(包括刚度、强度、稳定性、振动频率等)影响很大,但是目前还没有一种非常有效的优化方

法对铺层角度进行优化。

K-S函数最早是Kreisselmeier 和Steinhauser 在1979年提出的,他们借助该函数对矢量型性能指标进行优化,进而实现系统控制,将基于K-S函数的矢量型性能优化方法应用到战斗机的“鲁棒”控制

循环设计中。后来,K-S函数在不同领域中得到应用和发展。响应面方法(Response Surface Methodology)是利用综合实验技术解决复杂系统的输入(随机变量)与输出(系统响应)之间关系的一种方法。1951年,Box 和Wilson提出响应面方法,后来Box,Hunter,Draper等人对其进行了更加深入的研究。1966年,Hill

和Hunter对响应面法进行了一些初步应用。1996年,Khuri和Cornell又对响应面方法进行了比较全面的论述。20世纪90年代后期,Florida大学结构和多学科优化课题组对响应面进行了系统的研究和应用。

本文将K-S函数和响应面方法用于铺层复合材料的优化:以铺层复合材料的铺层角度作为设计变量,以结构刚度最大作为目标函数,采用K-S函数建立优化模型;用响应面法将目标和约束转化为设计变量的

显式表达式;以MSC.Patran软件为开发平台,以MSC.Nastran软件为求解器,借助MSC.PCL语言进行编程,开发完成了铺层复合材料铺层角度的优化程序。

2 用K-S函数建立优化模型

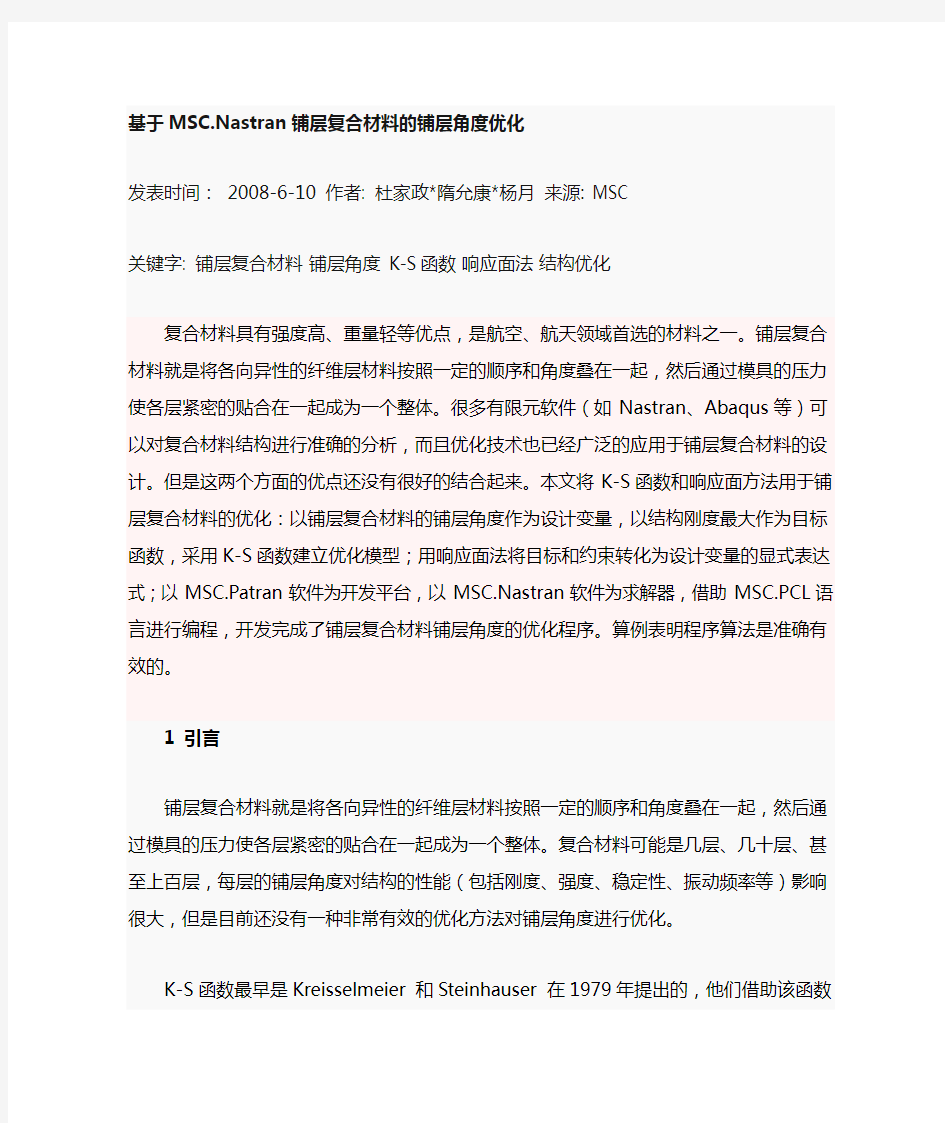

铺层复合材料发铺层数为n,以每一层的铺层角为设计变量,以结构刚度最大为目标函数,以结构最大应力不超过许用应力为约束。如果取一个最大位移点的位移最小为目标,建立优化模型

如式(1),有可能出现迭代振荡现象。

(1)

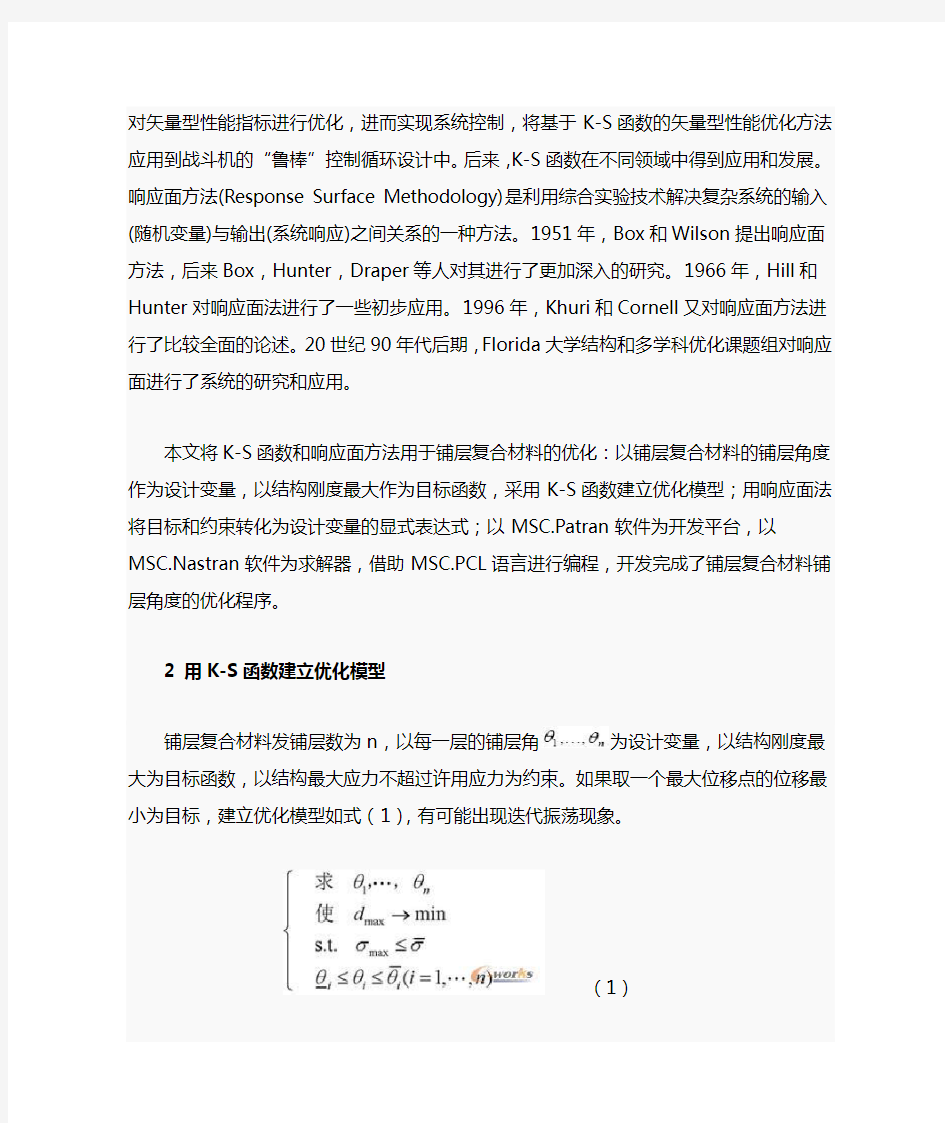

为了避免这种现象,取多个最大位移点的位移最小为目标,建立优化模型如式(2),这就变成了

多目标优化问题。

(2)

多目标的优化问题求解比较困难,K-S函数就是将多目标的优化模型转化为单目标的优化模型,优化模型如式(3)。

(3)为了避免繁琐的推导,将(3)式的目标函数直接看作一个响应,假定:

(4)

取目标函数的表达式为不含交叉项的二次函数,具体形式如下:

(5)

表达式中有2n+1个参数和,至少需要取2n+1设计点,对每个设计点进行分析,得到各设计点的响应,设计点及相应的响应如下:

采用响应面法确定系数,这样目标函数就是设计变量的显式表达式了,直接将函数转化为标准的二次规划模型,表达式如下:

(6)对上述二次规划进行求解,就可得到,然后通过多次迭代得到最优的铺层角度。

3 程序流程及软件开发

铺层复合材料铺层角度的优化程序流程图如图1所示。

首先设置优化参数和输入设计变量的初值,然后建立有限元分析模型进行分析,根据响应面的阶数确定实验点的数量和数值,对所有实验点的分析记过进行分析,采用响应面方法进行拟合得到显式的优化模型,求解优化模型得到新的设计变量,对新设计进行分析,并判断是否收敛,如果不收敛进入下一次循

环

3 数值算例

3.1 方板弯曲

如图2所示方板,边长200mm,由4层各向异性的材料构成,单层材料的材料参数为E1=115GPa、E2=9.56GPa、v12=0.3、G12=5.31GPa、ρ=1600kg/m3,每层厚度为0.15mm。该方板左端固定,右端受到沿z正方向的均布载荷,大小为0.001N/mm。模型中x方向为材料的主方向,铺层复合材料的初始铺层角度取:从下往上各层的初始铺层角度依次为190,170,170,190。对初始设计的进行分析得到结构z方向最大位移的大小为1.37mm。

图2方板弯曲受力图

经过14次迭代得到最优设计,设计变量(铺层角度)和目标(最大位移)的变化曲线如图3和4所示。对最优设计的进行分析得到结构z方向最大位移的大小为1.29mm。

图3 设计变量(铺层角度)变化曲线

图4 目标(最大位移)的变化曲线

从直观分析,各项异性材料弹性模量大的方向跟载荷方向一致会提高结构刚度,这与优化结果相吻合,说明程序算法的正确性。

3.2 角板弯曲

如图5所示方板,单层材料特性E1=115GPa、E2=9.56GPa、v12=0.3、G12=5.31GPa、ρ=1600kg/m3,每层厚度为0.15mm。该角板中间固定,两端受到z正方向的均布载荷,大小为0.01N/mm。角板悬臂长度8mm,宽度2mm,固定端是2×2mm的正方形。模型中x方向为材料的主方向,铺层复合材料的初始铺层角度取:从下往上各层的初始铺层角度依次为190,170,170,190。初始设计的分析结果:z方向的最大位移是0.00980mm。

图5 角板弯曲受力图

对于方板弯曲的算例,控制一点的最大位移和控制多点的最大位移效果相同,为了验证程序的有效性,设计了角板弯曲的算例,分别对控制一点最大位移和多点最大位移的情况进行优化。

控制一点最大位移的情况下,设计变量(铺层角度)和目标(最大位移)的变化曲线如图6和7所示,在第6步迭代进入振荡,不能收敛。对最优设计分析得到z方向的最大位移是0.00396mm。

图6 控制一个点的情况下,设计变量(铺层角度)的变化曲线

图7 控制一个点的情况下,目标(最大位移)的变化曲线

控制多点最大位移的情况下,根据模型选最大位移点的个数为6,经过21次迭代得到最优设计,设计变量(铺层角度)和目标(最大位移)的变化曲线如图8和9所示。对最优设计分析得到z方向的最大位移是0.00152mm。

图8 控制多个点的情况下,设计变量(铺层角度)的变化曲线

图9 控制多个点的情况下,目标(最大位移)的变化曲线

将一个点的最大位移最小作为目标,出现振荡现象,不能得到最优设计;而利用K-S函数将多个最大位移的最小值作为目标,能避免振荡现象,得到最优设计;从模型上分析,两个悬臂的最大位移相同的情况下,结构的整体刚度最大,这与优化结果相吻合,说明程序算法的正确性。

4 结论

本文采用K-S函数将多目标优化问题转化为单目标优化问题,用响应面法将优化模型显式化,以MSC.Patran软件为开发平台,用MSC.Nastran软件为求解器,借助MSC.PCL语言进行编程,编写了铺层复合材料铺层角度进行优化程序,并算了3个算例,通过算例结果,可以得出如下结论:1)利用K-S函数可以非常有效的将多目标问题转化为单目标优化问题,并可以保证优化精度;

2)响应面法可以非常容易的将目标和约束显式化,应用范围广,灵活性较强;

3)算例表明程序算法的稳定性和有效性。

第31卷第4期 非金属矿 Vol.31 No.4 2008年7月 Non-Metallic Mines July, 2008 聚乳酸是一种具有广泛应用前景的环境友好型生物高分子可降解材料[1,2],但其力学性能、热稳定性能不稳定。利用层状硅酸盐的特殊结构, 使硅酸盐片层与聚乳酸基体实现纳米尺度复合,并均匀分散在聚乳酸基体中,形成聚乳酸/有机蒙脱石纳米复合材料 [3,4] 。绝大部分传统聚合物/黏土纳米复合材料废弃物 不能自然降解,对环境造成污染。而聚乳酸/有机蒙脱石纳米复合材料可有效克服这一缺点,是与生态和 环境相适应的“绿色聚合物复合材料”[5~7] ;这类材料 还改善了单一生物降解性聚合物材料的力学、耐热、阻燃、气体阻隔等性能[8~11],拓展了材料的应用范围,可从根本上解决合成材料废品废料造成的污染问题。 目前,聚乳酸/有机蒙脱石纳米复合材料,基本上是以聚乳酸和蒙脱石采用熔融共混法制备[7,9,12]。 本实验采用乳酸单体为原料的原位插层聚合方法,制备了聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料,并通过傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、X 射线衍射(XRD )、透射电子显微镜(TEM )、热重分析(TGA )对其结构、形态和热稳定性能进行了表征,同时对材料的降解性能进行了初步研究。1?实验部分 1.1 原料和试剂?D , L-乳酸(含量≥85%),天津市巴斯夫化工有限公司;氯化亚锡,西安化学试剂厂;氧化锌,西安化学试剂厂;乙酸乙酯,天津市巴斯夫化工有限公司;正辛醇,天津市福晨化学试剂厂;三氯甲烷,西安化学试剂厂;分子筛3?型,分析纯,天津市福晨化学试剂厂;以上均为分析纯。有机蒙脱石(OMMT ),实验室自制。 1.2 主要仪器设备 循环水式真空泵,SHB-III 型,郑州长城科工贸有限公司;电热真空干燥箱,DZF-6020 收稿日期:2008-03-28 基金项目:2005年度新疆维吾尔自治区高校科研计划(XJEDU2005E01) 聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料的制备及表征 甄卫军?马小惠?袁龙飞?刘月娥?李志娟?庞桂林 (新疆大学化学化工学院,乌鲁木齐 830046) 摘?要?以乳酸制备的丙交酯和有机蒙脱石为原料, 通过原位插层聚合法制备了聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料, 分别采用傅立叶变换红外光谱、X 射线衍射、透射电子显微镜、热重分析等对聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料的结构、形貌及热稳定性进行了表征和分析,同时研究了材料的降解性能。研究表明,有机膨润土在聚合过程中被剥离成很小的粒子,并分散在聚乳酸基体中,形成聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料。其蒙脱石层间距为2.439nm ,层间距明显增大,表明聚乳酸分子链插入到蒙脱石片层间,实现了原位插层聚合,并形成了插层型结构。材料的热失重曲线移向高温端,其热分解温度提高,热稳定性比纯PLA 有明显的提高。在不同介质中降解结果表明,材料在碱液中降解速率最快。 关键词?有机蒙脱石?聚乳酸?纳米插层复合材料?降解 中图分类号: TB332 文献标识码:A 文章编号:1000-8098(2008)04-0048-05Preparation and Characterization of Polylactic Acid/Organomontmorillonite Intercalation Nanocomposite Zhen Weijun Ma Xiaohui Yuan Longfei Liu Yuee Li Zhijuan Pang Guilin (College of Chemistry and Chemical Engineering of Xinjiang University, Urumqi 830046) Abstract The polylactic acid/organomontmorillonite intercalation nanocomposite was prepared by in-situ intercalative polymerization with organomontmorillonite (OMMT) and lactide(LA) which was obtained from lactic acid. The structure and properties of polylactic acid/organomontmorillonite intercalation nanocomposite were characterized by FT-IR, XRD, TEM and TGA. The biodegradability of PLA/OMMT intercalation nanocomposite was also discussed in this study. The research results indicated that the silicate layers were exfoliated and dispersed into the PLA matrix during the polymerization, the layer spacing of PLA/OMMT intercalation nanocomposite was 2.439nm, which revealled the swellable silicate layers were intercalated into the PLA matrix, and in-situ intercalative polymerization was done. The TGA curve of PLA/OMMT intercalation nanocomposite was shifted to higher temperature, which illustrated that intercalation of the OMMT into PLA matrix enhanced the thermal stability of PLA/OMMT intercalation nanocomposite. The results of the degradation of PLA/OMMT intercalation nanocomposite in different media showed PLA/OMMT intercalation nanocomposite was degraded more rapidly in NaOH solution. Key words organomontmorillonite polylactic acid intercalation nanocomposite degradation

Home Search Collections Journals About Contact us My IOPscience Synthesis, characterization and properties of polyaniline/expanded vermiculite intercalated nanocomposite This content has been downloaded from IOPscience. Please scroll down to see the full text. 2008 Sci. Technol. Adv. Mater. 9 025010 (https://www.doczj.com/doc/907575289.html,/1468-6996/9/2/025010) View the table of contents for this issue, or go to the journal homepage for more Download details: IP Address: 218.196.194.131 This content was downloaded on 27/11/2013 at 03:11 Please note that terms and conditions apply.

IOP P UBLISHING S CIENCE AND T ECHNOLOGY OF A DV ANCED M ATERIALS Sci.Technol.Adv.Mater.9(2008)025010(6pp)doi:10.1088/1468-6996/9/2/025010 Synthesis,characterization and properties of polyaniline/expanded vermiculite intercalated nanocomposite Jianming Lin,Qunwei Tang,Jihuai Wu and Hui Sun The Key Laboratory of Functional Materials for Fujian Higher Education,Institute of Material Physical Chemistry,Huaqiao University,Quanzhou362021,People’s Republic of China E-mail:jhwu@https://www.doczj.com/doc/907575289.html, Received9December2007 Accepted for publication8April2008 Published10July2008 Online at https://www.doczj.com/doc/907575289.html,/STAM/9/025010 Abstract The synthesis characterization and conductivities of polyaniline/expanded vermiculite intercalated nanocomposite are presented in this paper.The conductive emeraldine salt form of polyaniline is inserted into the interlayer of expanded vermiculite to produce the nanocomposite with high conductivity.The structures and properties are characterized by transmission electron microscopy x-ray diffraction spectroscopy fourier transform infrared spectroscopy thermogravimetry analysis and by the measurements of conductivity and stability.The results show that an intercalated nanocomposite with high conductivity and stability is obtained.The synthesis conditions are optimized to obtain the highest conductivity which is6.80S cm?1. Keywords:polyaniline,expanded vermiculite,intercalated nanocomposite,conductivity, stability (Some?gures in this article are in colour only in the electronic version) 1.Introduction During the last decade,considerable attention has been paid to the synthesis and evaluation of clay/polymer nanocomposites[1–3]via the intercalation polymerization of special monomers such as aniline,pyrrole,thiophene or N-vinylcarbazole.Among these synthetic materials, polyaniline(PANI)nanocomposites have attracted special attention,because by the intercalation polymerization,it is possible to obtain structure with a more ordered chain and better properties than those of bulk ones[4].The most common inorganic host used to prepare PANI nanocomposites is clay[5–7],owing to clay’s swelling capacity and exchange cations. In this paper,PANI is chosen as a conducting component and expanded vermiculite(EVMT)as the host on the basis of the following.(i)EVMT is a natural mineral and has a layered structure;the stacking of the layers of about.1nm thickness by weak dipolar forces leads to interlayers or galleries between the layers. The galleries normally occupied by hydrated cations that balance the charge de?ciency are generated by the isomorphous substitution in the tetrahedral sheets.The aniline monomer can be introduced into the galleries by ion exchange,and consequently,it becomes barely separable from the galleries.(ii)EVMT is an inactive inorganic host without a redox character,so the situ polymerization can be controlled.(iii)It is a well-ordered host in two dimensions after the intercalation of the aniline monomer; the extrinsic initiator,potassium persulfate,can enter and initiate the polymerization in the interlayers[8].To improve the exfoliation effect of EVMT,an ultrasonic technique is introduced,and a polyaniline/expanded vermiculite intercalated nanocomposite is prepared by aqueous solution polymerization.The structures of the nanocomposite are determined by transmission electron microscopy(TEM), x-ray diffraction analysis(XRD),and Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR).

如何做结构设计优化 一、结构设计优化必不可少 设计优化对于成本控制来说具有极端重要性,不可不察。而设计优化往往是被忽略的,更多的则是不具备这个能力。 设计优化主要是从成本控制的角度对原设计进行排查,排除设计的盲区和死角,发现差错、纠正不足,降低不安全因素,为您找回流失的成本。剔除原来设计中的虚高的, 无用的,不安全的,不合理的成本。 结构设计优化,也如同人减去多余脂肪,达到健美目的,杜绝不必要的浪费。加大构件截面,提高配筋率,并不一定增加结构的安全度,有时反而是坏事,如增加建筑自重,形成超筋破坏等反作用。 结构设计优化并不是单纯的“挑毛病”,而是通过交流、沟通,找到更为合理、更经济的设计。结构设计的优化,不是以牺牲建筑适用性、结构安全度和抗震性能来求得经济效益。 在所有的设计优化中,结构设计优化空间最大,结构成本的弹性和离散性大,最有成本控制的意义,是优化的重点。 二、结构设计优化重点 结构设计优化根据优化深度难易分几个层次,一是结构体系与基础类型的优化与比 选;二是规范方面解理错误的纠正;三是结构说明不适用条款的修正;四是钢筋构造不合理的改正;五是设计图纸纠错。 结构优化不是单方面以降低成本减少含量钢量为目的,结构优化是对原结构设计改 进,不是追求局部最优,而是为了达到整体最优。 通过对多种结构方案进行选型和经济分析,提供决策依据;对影响结构的因素(如地

勘、安评报告等)进行分析,统一技术措施;对构件截面及布置等进行调整,对荷载、计算参数等进行复核。 注重概念设计,从宏观上控制结构安全,根据力学概念和工程经验进行判断。 结构设计优化有“尺寸优化,形状优化,拓扑优化,布局优化、配筋优化、构造优化“等。 结构设计优化着重于以下几个方面: 1、选择规则的平面方案和立面方案,避免过大的外挑和内收,避免应力的突变,避免薄弱层,保持受力的均衡。尽量不设转换层,尤其是高位转换,同一建筑不要做多功能多用途设计。这受制于建筑设计。建筑设计往往追求外观的新奇现代,天马行空,不计成本,也不考虑抗震等因素。越是复杂的不规则的建筑造型其抗震性能下降建筑成本增加。应该追求简约而美的设计理念,摒弃复杂而丑的设计风格。 2、刚度与延性的平衡。结构刚度大,含钢量高,延性反而差,地震反应大,抗震 性能低。延性的本质是提高结构的变形能力,控制结构整体破坏形态。可以通过减少刚 度增加延性既提高抗震能力又能节约钢筋。 3、如结构体系的选择对造价影响甚大,如异形柱框架比普通框架含钢量大;短肢剪力墙含钢量比普通剪力墙结构高。 4、选择合理的基础形式,基础形式有独基、条基、桩基、筏基、基础梁、承台等, 般选择复合基础,即几种基础类型的组合,组合种类不宜过大,基础体系应简洁, “承台+筏板”、“基梁+筏板”、“承台+基梁”等,尽量设计成无梁板。当底板采用梁板式时,基础梁计算应充分考虑承台的作用。特别是裂缝宽度计算时,梁取承台边处的弯矩进行控制,承台算至柱边。

金属基复合材料的种类与性能 摘要:金属基复合材料科学是一门相对较新的材料科学,仅有40余年的发展历史。金属基复合材料的发展与现代科学技术和高技术产业的发展密切相关,特备是航天、航空、电子、汽车以及先进武器系统的迅速发展对材料提出了日益增高的性能要求,除了要求材料具有一些特殊的性能外,还要具有优良的综合性能,有力地促进了先进复合材料的迅速发展。单一的金属、陶瓷、高分子等工程材料均难以满足这些迅速增长的性能要求。金属基复合材料正是为了满足上述要求而诞生的。 关键词:金属;金属基复合材料;种类;性能特征;用途 1. 金属基复合材料的分类 1.1按增强体类型分 1.1.1颗粒增强复合材料 颗粒增强复合材料是指弥散的增强相以颗粒的形式存在,其颗粒直径和颗粒间距较大,一般大于1μm。 1.1.2层状复合材料 这种复合材料是指在韧性和成型性较好的金属基材料中含有重复排列的高强度、高模量片层状增强物的复合材料。片曾的间距是微观的,所以在正常比例下,材料按其结构组元看,可以认为是各向异性的和均匀的。 层状复合材料的强度和大尺寸增强物的性能比较接近,而与晶须或纤维类小尺寸增强物的性能差别较大。因为增强物薄片在二维方向上的尺寸相当于结构件的大小,因此增强物中的缺陷可以成为长度和构件相同的裂纹的核心。 由于薄片增强的强度不如纤维增强相高,因此层状结构复合材料的强度受到了限制。然而,在增强平面的各个方向上,薄片增强物对强度和模量都有增强,这与纤维单向增强的复合材料相比具有明显的优越性。 1.1.3纤维增强复合材料 金属基复合材料中的一维增强体根据其长度的不同可分为长纤维、短纤维和晶须。长纤维又叫连续纤维,它对金属基体的增强方式可以以单项纤维、二维织物和三维织物存在,前者增强的复合材料表现出明显的各向异性特征,第二种材料在织物平面方向的力学性能与垂直该平面的方向不同,而后者的性能基本是个向同性的。连续纤维增强金属基复合材料是指以高性能的纤维为增强体,金属或他们的合金为基体制成的复合材料。纤维是承受载荷的,纤维的加入不但大大改变了材料的力学性能,而且也提高了耐温性能。 短纤维和晶须是比较随机均匀地分散在金属基体中,因而其性能在宏观上是各向同性的;在特殊条件下,短纤维也可以定向排列,如对材料进行二次加工(挤压)就可达到。 当韧性金属基体用高强度脆性纤维增强时,基体的屈服和塑性流动是复合材料性能的主要特征,但纤维对复合材料弹性模量的增强具有相当大的作用。 1.2按基体类型分 主要有铝基、镁基、锌基、铜基、钛基、镍基、耐热金属基、金属间化合物基等复合材料。目前以铝基、镁基、钛基、镍基复合材料发展较为成熟,已在航天、航空、电子、汽车等工业中应用。在这里主要介绍这几种材料 1.2.1铝基复合材料 这是在金属基复合材料中应用最广的一种。由于铝合金基体为面心立方结构,因此具有良好的塑性和韧性,再加之它所具有的易加工性、工程可靠性及价格低廉等优点,为其在工程上应用创造了有利条件。再制造铝基复合材料时通常并不是使用纯铝而是铝合金。这主要是由于铝合金具有更好的综合性能。

复合材料铺层设计 复合材料制件最基本的单元是铺层。铺层是复合材料制件中的一层单向带或织物形成的复合材料单向层。由两层或多层同种或不同种材料铺层层合压制而成的复合材料板材称为层合板。复合材料层压结构件的基本单元正是这种按各种不同铺层设计要素组成的层合板。 本章主要介绍由高性能连续纤维与树脂基体材料构成的层合结构和夹层结构设计的基本原理和方法,也介绍复合材料结构在导弹结构中的应用。 一、层合板及其表示方法 (1) 铺层及其方向的表示? 铺层是层合板的基本结构单元,其厚度很薄,通常约为~。铺层中增强纤维的方向或织物径向纤维方向为材料的主方向(1向:即纵向);垂直于增强纤维方向或织物的纬向纤维方向为材料的另一个主方向(2向:即横向)。1—2坐标系为材料的主坐标系,又称正轴坐标系,x-y坐标系为设计参考坐标系,如图所示。 铺层是有方向性的。铺层的方向用纤维的铺向角(铺层角)θ表示。所谓铺向角(铺层角)就是铺层的纵向与层合板参考坐标X轴之间的夹角,由X轴到纤维纵向逆时针旋转为正。参考坐标系X-Y与材料主方向重合则为正轴坐标系。X-Y方向与材料主方向不重合则称偏轴坐标系,如图(b)所示。铺层的正轴应力与偏轴应力也在图中标明。

(2)层合板的表示方法? 为了满足设计、制造和力学性能分析的需要,必须简明地表示出层合板中各铺层的方向和层合顺序,故对层合板规定了明确的表示方法,如表所示。 二、单层复合材料的力学性能

单层的力学性能是复合材料的基本力学性能,即材料工程常数。由于单层很薄,一般仅考虑单层的面内力学性能,故假设为平面应力状态。单层在材料主轴坐标系中通常是正交各向异性材料,在其主方向上某一点处的正应变ε1、ε2只与该点处的正应力σ1、σ2有关,而与剪应力τ12无关;同时,该点处剪应变γ12也仅与剪应力τ12有关,而与正应力无关。 材料工程常数共9个:纵向和横向弹性模量Ε1和Ε2、主泊松比ν12、纵横剪切弹性模量G12,共四个弹性常数;还有纵向拉伸和压缩强度X1、X2,横向拉伸与压缩强度Y1、Y2,纵横剪切强度S共五个强度参数。这9个工程常数是通过单向层合板的单轴试验确定的。通常情况下,单层力学性能有明显的方向性,与增强纤维的方向密切相关,即Ε1>>Ε2,X>>Y;而且拉伸与压缩强度不相等,即X1≠X2,Y1≠Y2;纵横剪切性能与拉伸、压缩性能无关,即S 与X 、Y 无关。 由于单层复合材料是复合材料的基础,故往往用它的性能来说明复合材料的性能。但应当指出:单层的性能不能替代实际使用的层合复合材料的性能。一般说,实际使用的层合复合材料性能要低于单向复合材料的纵向性能。复合材料的性能与材料中含有的纤维数量有很大的关系,所以在规定性能数据时,一般还应给定材料所含的纤维量,通常用纤维所占的体积百分比V来表示。V称为纤维体积分数或纤维体积含量,其值通常控制在60%左右。 三、复合材料结构的制造与成形工艺 (1)制造与成形工艺的分类、特点与适用范围? 树脂基复合材料结构成形工艺方法多种多样,各有所长。工艺方法的分类见图各种工艺方法的特点与适用范围见表。

复合材料概论总思考题 一.复合材料总论 1.什么是复合材料?复合材料的主要特点是什么? ①复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。 ②1)组元之间存在着明显的界面;2)优良特殊性能;3)可设计性;4)材料和结构的统一 2.复合材料的基本性能(优点)是什么?——请简答6个要点 (1)比强度,比模量高(2)良好的高温性能(3)良好的尺寸稳定性(4)良好的化学稳定性(5)良好的抗疲劳、蠕变、冲击和断裂韧性(6)良好的功能性能 3.复合材料是如何命名的?如何表述?举例说明。4种命名途径 ①根据增强材料和基体材料的名称来命名,如碳纤维环氧树脂复合材料 ②(1) 强调基体:酚醛树脂基复合材料(2)强调增强体:碳纤维复合材料 (3)基体与增强体并用:碳纤维增强环氧树脂复合材料(4)俗称:玻璃钢 4.常用不同种类的复合材料(PMC,MMC,CMC)各有何主要性能特点? PMC MMC CMC(陶瓷基) 使用温度60~250℃400~600℃1000~1500℃ 材料硬度低高最高 强度较高较高较高 耐老化性能差中优 导热性能差好一般 耐化学腐蚀性能好差好 生产工艺难易程度成熟居中最复杂 生产成本最低居中最高 5.复合材料在结构设计过程中的结构层次分几类,各表示什么?在结构设计过程中的设计层次如何,各包括哪些内容?3个层次 答:1、一次结构:由集体和增强材料复合而成的单层材料,其力学性能决定于组分材料的力学性能、相几何和界面区的性能; 二次结构:由单层材料层复合而成的层合体,其力学性能决定于单层材料的力学性能和铺层几何三次结构:指通常所说的工程结构或产品结构,其力学性能决定于层合体的力学性能和结构几何。 2、①单层材料设计:包括正确选择增强材料、基体材料及其配比,该层次决定单层板的性能; ②铺层设计:包括对铺层材料的铺层方案作出合理安排,该层次决定层合板的性能; ③结构设计:最后确定产品结构的形状和尺寸。 6.试分析复合材料的应用及发展。 答:①20世纪40年代,玻璃纤维和合成树脂大量商品化生产以后,纤维复合材料发展成为具有工程意义的材料。至60年代,在技术上臻于成熟,在许多领域开始取代金属材料。 ②随着航空航天技术发展,对结构材料要求比强度、比模量、韧性、耐热、抗环境能力和加工性能都好。针对不同需求,出现了高性能树脂基先进复合材料,标志在性能上区别于一般低性能的常用树脂基复合材料。以后又陆续出现金属基和陶瓷基先进复合材料。 ③经过60年代末期使用,树脂基高性能复合材料已用于制造军用飞机的承力结构,今年来又逐步进入其他工业领域。

工程复合材料论文 学院(部) 材料科学与工程学院 专业材料学 班级 2017131 姓名周健 学号 2017131007 年月日 材料的复合是材料发展的必然规律,复合材料是把金属、无机非金属、高分子等材料组合成一种多相材料,从而赋予复合材料轻质高强以及其他的优越的综合性能。同时复合材料还具有复合效应,即经过复合以后产生各原始组分所不具备的性能。因此,在不少高技术领域。如航天、航空、信息等产业中获得重要的应用。目前复合材料已与金属、无机非金属、高分子并列为四大材料。 纳米复合材料是指分散相尺度至少在一维方向上小于100nm的复合材料,

分散相可以是非品质、半晶质、品质或者兼而有之,可以是有机、无机或两者都有。由于纳米粒子的小尺寸、大比表面积,使表面原子数、表面张力和表面能随粒径的减小急剧增加,从而具有显著的小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等,赋予材料许多新奇的特性和新的规律,为纳米复合材料的研究和应用展示了广阔的前景。 1.橡胶纳米复合材料 1.1黏土/橡胶纳米复合材料 黏土矿物是由硅氧四面体和铝氧八面体按比例叠垛而成的层状硅酸盐,其片层间距一般在几纳米到十几纳米之间,层间存在可交换性的正离子,层与层之间的结合力弱,通过离子交换的方法,将有机正离子引入层问,从而使通常亲水性的黏土矿物表面疏水化,改善黏土与橡胶基质之问的润湿作用。黏土/橡胶纳米复合材料制备关键是扩大黏土片层间距。将橡胶长链引入层间,其微观结构可分为插层型和完全剥离型,目前制备的黏土/橡胶纳米复合材料大多属于插层型。 1.2炭黑和白炭黑/橡胶纳米复合材料 作为纳米粉体。炭黑和白炭黑均具有纳米材料的大多数特性(如强吸附效应、自由基效应、电子隧道效应、不饱和价效应等)。根据纳米复合材料的定义,及炭黑和自炭黑的原生粒子以及它们在橡胶基质中的一次聚合体的尺寸,应当将炭黑和自炭黑增强橡胶归属为纳米复合材料的范畴。更严格地讲,应当是N660级别以上的炭黑增强橡胶。也正因为如此,炭黑和白炭黑的高增强地位一直很难被取代。尽管在橡胶基质中炭黑和白炭黑常以二次聚集体的形式存在.但这种聚集体是松散的物理结合体,如同“密度”较大的星云,并逐渐向外弥散。虽然二次聚集体会对其增强性能产生不同导向和不同程度的影响,但真正起作用的仍是其原生粒子和一次聚集体。另外,就目前报道的大多数纳米复合材料而言,连续相中局部存在分散相的聚集体是非常普遍的,如原位聚合法生成的黏土/尼龙6纳米复合材料,在分散相质量分数超过5%时,也很难做到黏土单晶层在整个基质中完全地、等间距地均匀分散,尽管晶层间距加大了,但仍以较紧密的单元分布在尼龙6基质中。最后,当用物理机械性能判断材料是否为纳米复合材料时,必须考虑分散相的形状问题。 1.3 ZnO(Al2O3)/橡胶纳米复合材料 纳米氧化锌因其粒径小,比表面积大,吸附活性强,从而具有表面效应和高

氧化石墨烯/聚吡咯插层复合材料的制备和电化学电容性能 石 琴 门春艳 李 娟* (新疆大学化学化工学院,乌鲁木齐830046) 摘要: 以FeCl 3-甲基橙(MO)为模板,通过化学原位聚合法成功制备出氧化石墨烯/聚吡咯(GO/PPy)插层复合 材料.采用X 射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等测试技术对复合材料进行物性表征.此外,利用循环伏安、恒电流充放电和交流阻抗测试方法对复合材料在两种不同水系电解液(1mol ·L -1Na 2SO 4和1mol ·L -1H 2SO 4)中的电化学性能进行了研究.结果显示:氧化石墨烯和聚吡咯表现出各自优势并发挥协同作用,使得GO/PPy 插层复合材料在中性和酸性电解液中都显示出可观的比电容.电流密度为0.5A ·g -1时,GO/PPy 插层复合材料在Na 2SO 4和H 2SO 4电解液中的比电容分别为449.1和619.0F ·g -1,明显高于纯PPy 的比电容.经过800次循环稳定性测试后,两种不同电解液中,复合材料初始容量的保持率分别为92%和62%.其中酸性电解液体系中初始容量更大,而中性溶液中具有更稳定的循环性能.关键词: 氧化石墨烯;聚吡咯;插层复合物;电极材料;电化学电容性能 中图分类号: O646 Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite SHI Qin MEN Chun-Yan LI Juan * (College of Chemistry and Chemical Engineering,Xinjiang University,Urumqi 830046,P .R.China ) Abstract:Graphene oxide/polypyrrole (GO/PPy)intercalation composite was successfully prepared via in-situ chemical oxidative polymerization of pyrrole monomers by using methyl orange (MO)as a template agent.The morphology and microstructure of the composite were characterized by X-ray diffraction (XRD)analysis,Fourier transform infrared (FTIR)spectroscopy,scanning electron microscopy (SEM),and transmission electron microscopy (TEM).In addition,the electrochemical properties of the composite material were investigated by cyclic voltammetry (CV),galvanostatic charge/discharge and electrochemical impedance spectroscopy techniques in two different aqueous electrolytes (1mol ·L -1Na 2SO 4and 1mol ·L -1H 2SO 4).The results indicated that the GO/PPy intercalation composite displayed considerable specific capacitance in both neutral and acid electrolytes,which is attributed to taking full advantage of the superior properties and synergy of graphene oxide and polypyrrole.The GO/PPy intercalation composite exhibited the specific capacitance of 449.1and 619.0F ·g -1in the Na 2SO 4and H 2SO 4electrolytes,respectively,at a current density of 0.5A ·g -1.This is significantly higher than the corresponding specific capacitance of pure PPy.After 800cycling test,the specific capacitance of the composite remained about 92%and 62%of the initial capacitance in the two different electrolytes,respectively.A higher initial capacitance was obtained in the acidic electrolyte,but the composite showed better electrochemical cyclic stability in the neutral electrolyte. [Article] doi:10.3866/PKU.WHXB201306031 https://www.doczj.com/doc/907575289.html, 物理化学学报(Wuli Huaxue Xuebao ) Acta Phys.-Chim.Sin .2013,29(8),1691-1697 August Received:March 8,2013;Revised:June 3,2013;Published on Web:June 3,2013.? Corresponding author.Email:ljpanpan@https://www.doczj.com/doc/907575289.html,;Tel:+86-132********. The project was supported by the Doctoral Scientific Research Starting Foundation of Xinjiang University,China (BS110112),Urumqi Science and Technology Project,China (H101133001),and National Natural Science Foundation of China (21262035). 新疆大学博士启动基金项目(BS110112),乌鲁木齐科技计划项目(H101133001)及国家自然科学基金(21262035)资助 ?Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica 1691

基于MSC.Nastran铺层复合材料的铺层角度优化 发表时间:2008-6-10 作者: 杜家政*隋允康*杨月来源: MSC 关键字: 铺层复合材料铺层角度K-S函数响应面法结构优化 复合材料具有强度高、重量轻等优点,是航空、航天领域首选的材料之一。铺层复合材料就是将各向异性的纤维层材料按照一定的顺序和角度叠在一起,然后通过模具的压力使各层紧密的贴合在一起成为一个整体。很多有限元软件(如Nastran、Abaqus等)可以对复合材料结构进行准确的分析,而且优化技术也已经广泛的应用于铺层复合材料的设计。但是这两个方面的优点还没有很好的结合起来。本文将K-S函数和响应面方法用于铺层复合材料的优化:以铺层复合材料的铺层角度作为设计变量,以结构刚度最大作为目标函数,采用K-S函数建立优化模型;用响应面法将目标和约束转化为设计变量的显式表达式;以MSC.Patran软件为开发平台,以MSC.Nastran软件为求解器,借助MSC.PCL语言进行编程,开发完成了铺层复合材料铺层角度的优化程序。算例表明程序算法是准确有效的。 1 引言 铺层复合材料就是将各向异性的纤维层材料按照一定的顺序和角度叠在一起,然后通过模具的压力使各层紧密的贴合在一起成为一个整体。复合材料可能是几层、几十层、甚至上百层,每层的铺层角度对结构的性能(包括刚度、强度、稳定性、振动频率等)影响很大,但是目前还没有一种非常有效的优化方法对铺层角度进行优化。 K-S函数最早是Kreisselmeier 和Steinhauser 在1979年提出的,他们借助该函数对矢量型性能指标进行优化,进而实现系统控制,将基于K-S函数的矢量型性能优化方法应用到战斗机的“鲁棒”控制循环设计中。后来,K-S函数在不同领域中得到应用和发展。响应面方法(Response Surface Methodology)是利用综合实验技术解决复杂系统的输入(随机变量)与输出(系统响应)之间关系的一种方法。1951年,Box和Wilson提出响应面方法,后来Box,Hunter,Draper等人对其进行了更加深入的研究。1966年,Hill和Hunter对响应面法进行了一些初步应用。1996年,Khuri和Cornell又对响应面方法进行了比较全面的论述。20世纪90年代后期,Florida大学结构和多学科优化课题组对响应面进行了系统的研究和应用。 本文将K-S函数和响应面方法用于铺层复合材料的优化:以铺层复合材料的铺层角度作为设计变量,以结构刚度最大作为目标函数,采用K-S函数建立优化模型;用响应面法将目标和约束转化为设计变量的显式表达式;以MSC.Patran软件为开发平台,以MSC.Nastran软件为求解器,借助MSC.PCL语言进行编程,开发完成了铺层复合材料铺层角度的优化程序。 2 用K-S函数建立优化模型 铺层复合材料发铺层数为n,以每一层的铺层角为设计变量,以结构刚度最大为目标函数,以结构最大应力不超过许用应力为约束。如果取一个最大位移点的位移最小为目标,建立优化模型如式(1),有可能出现迭代振荡现象。 (1) 为了避免这种现象,取多个最大位移点的位移最小为目标,建立优化模型如式(2),这就变成了多目标优化问题。

地下车库柱网尺寸、覆土厚度、楼板布置体系 结构优化设计探讨及管控措施 随着社会经济的发展以及人民生活水平的逐步提高,汽车保有量越来越大,停车难的问题越来越突出。现在新建的项目,不管是住宅小区还是商业写字楼,地下车库的面积越做越大,地下车库在整个项目投资中所占的比重也越来越高,而现在房地产行业的竞争日趋激烈,行业已从暴利时代过渡到微利时代,所以从设计源头有限控制成本就显得尤为重要。本文对经济柱网尺寸、覆土厚度以及楼盖结构布置体系三种影响地下室工程造价的因素进行全面梳理,并对其进行定性定量分析比较,得出一些结论和管控措施,可供设计人员及设计管理者参考。 一.经济柱网尺寸分析 1.一般钢筋混凝土结构的经济跨度在8米左右,每个车位宽2.4米,三个车位的尺寸最接近8米,车库的最经济柱净距为7.2(3X 2.4)米,但随着车辆大型化的趋势,有些当地交警部门要求车位白线内净宽为2.4米,则最经济柱净距变成了7.5(3X2.4+2X0.15)米,考虑柱边长一般不超过600,一般采用8.1米的柱距,舒适经济型柱网采用8.1mX8.1m。但为了考虑工程成本要求,在无当地特殊规定的情况下,可以采用更经济型柱网7.8mX8.1m,同时另设10%大型尺寸停车位,解决大型车停车问题;如车库局部零散位置不足以布置标准车位,可设小车位及子母车位,充分利用地下室面积。8.1mX8.1m经济柱网车位布置图见图(一)。 图(一)8.1mX8.1m柱网车位布置示意图

2.根据项目的实际情况也可以采用短跨小柱距的结构方案,尤其是杭州、宁波等对停车位尺寸要求高的城市,虽然立柱数量较8.1mX8.1m方案有所增加,但立柱对总成本影响甚微,如果设备管线从短跨柱网内通过,层高可以降低 200mm~300mm。在地质情况复杂、水位较高且基坑维护条件较差的项目中,可以节省相当的开挖量和基坑支护费用。但此柱网选用,须经过结合具体地库方案的经济性比较后采用。小柱网车位布置图见图(二)、图(三),各主要城市地下车库适应柱网尺寸表见表(一)。 图(二)6.6mX8.1m~5.0mX8.1m并排三车位柱网布置示意图 图(三)6.6mX5.7m~5.0mX5.7m并排两车位柱网布置示意图