一种改进的车辆跟驰动力学模型

曹宝贵 杨兆升

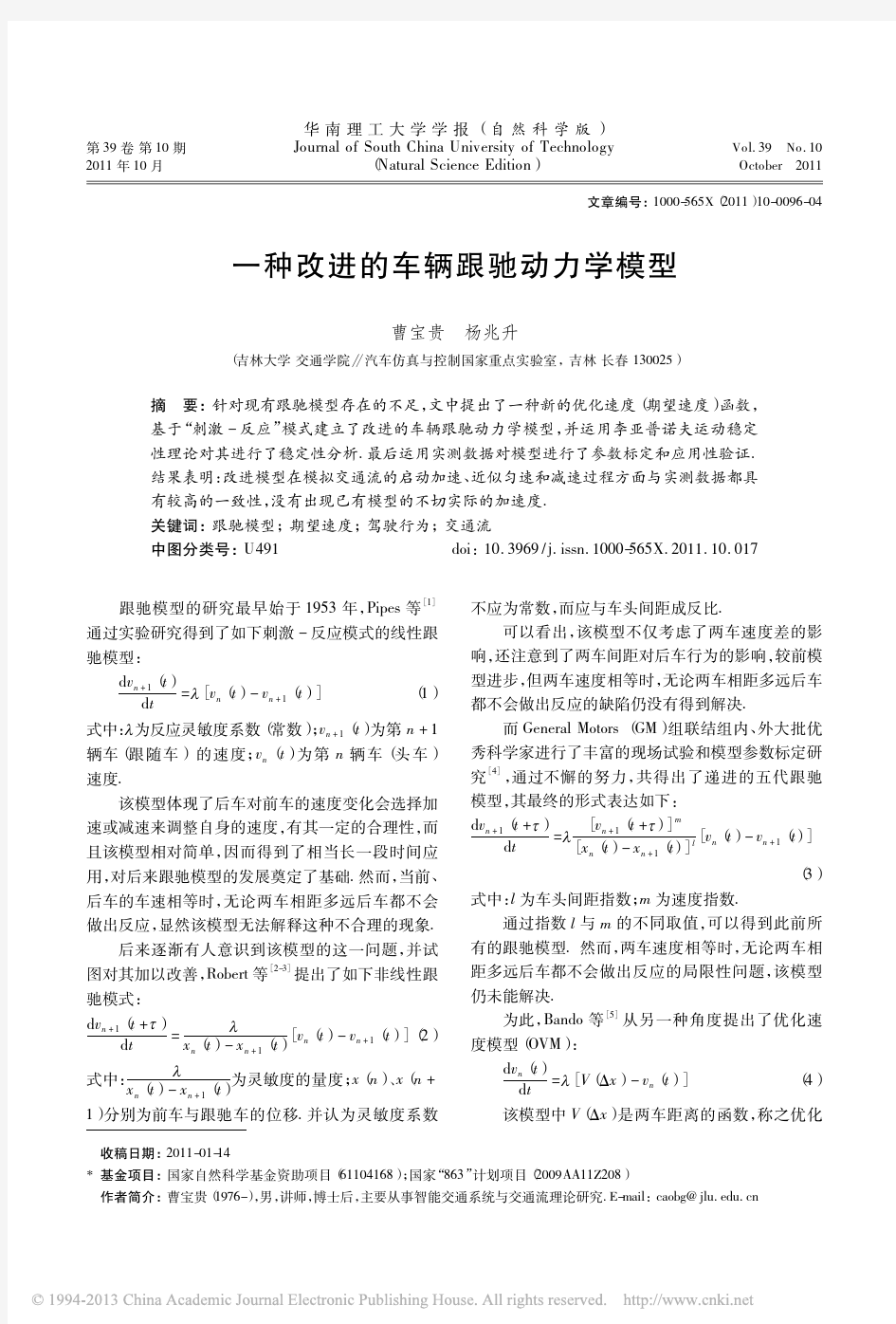

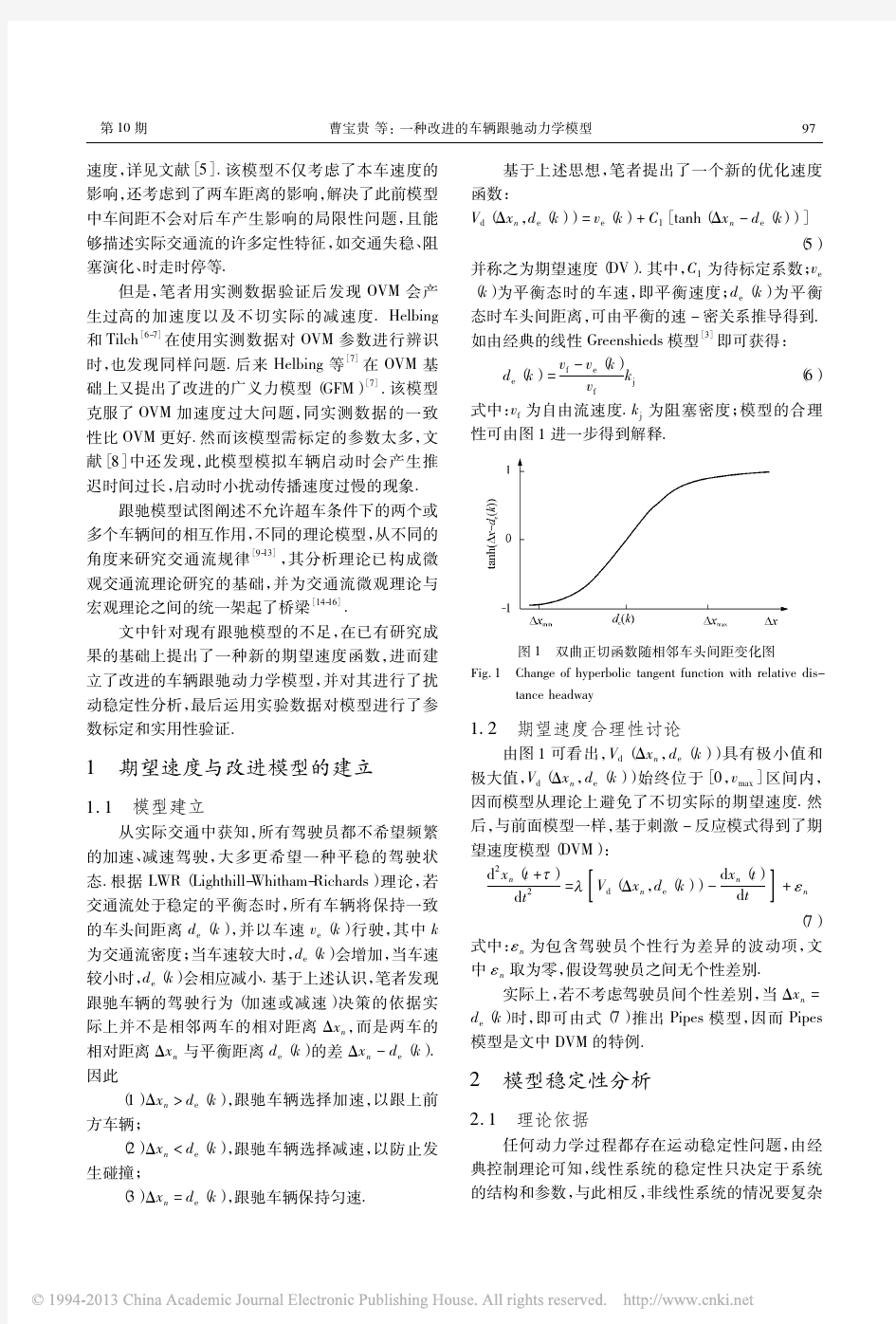

【摘 要】摘 要:针对现有跟驰模型存在的不足,文中提出了一种新的优化速度(期望速度)函数,基于“刺激-反应”模式建立了改进的车辆跟驰动力学模型,并运用李亚普诺夫运动稳定性理论对其进行了稳定性分析.最后运用实测数据对模型进行了参数标定和应用性验证.结果表明:改进模型在模拟交通流的启动加速、近似匀速和减速过程方面与实测数据都具有较高的一致性,没有出现已有模型的不切实际的加速度.

【期刊名称】华南理工大学学报(自然科学版)

【年(卷),期】2011(039)010

【总页数】5

【关键词】关键词:跟驰模型;期望速度;驾驶行为;交通流

跟驰模型的研究最早始于1953年,Pipes等[1]通过实验研究得到了如下刺激-反应模式的线性跟驰模型:

式中:λ为反应灵敏度系数(常数);vn+1(t)为第n+1辆车(跟随车)的速度;vn(t)为第n辆车(头车)速度.

该模型体现了后车对前车的速度变化会选择加速或减速来调整自身的速度,有其一定的合理性,而且该模型相对简单,因而得到了相当长一段时间应用,对后来跟驰模型的发展奠定了基础.然而,当前、后车的车速相等时,无论两车相距多远后车都不会做出反应,显然该模型无法解释这种不合理的现象.

后来逐渐有人意识到该模型的这一问题,并试图对其加以改善,Robert等[2-3]提出了如下非线性跟驰模式:

式中为灵敏度的量度;x(n)、x(n+1)分别为前车与跟驰车的位移.并认为灵敏度系数不应为常数,而应与车头间距成反比.

可以看出,该模型不仅考虑了两车速度差的影响,还注意到了两车间距对后车行为的影响,较前模型进步,但两车速度相等时,无论两车相距多远后车都不会做出反应的缺陷仍没有得到解决.

而General Motors(GM)组联结组内、外大批优秀科学家进行了丰富的现场试验和模型参数标定研究[4],通过不懈的努力,共得出了递进的五代跟驰模型,其最终的形式表达如下:

式中:l为车头间距指数;m为速度指数.

通过指数l与m的不同取值,可以得到此前所有的跟驰模型.然而,两车速度相等时,无论两车相距多远后车都不会做出反应的局限性问题,该模型仍未能解决.