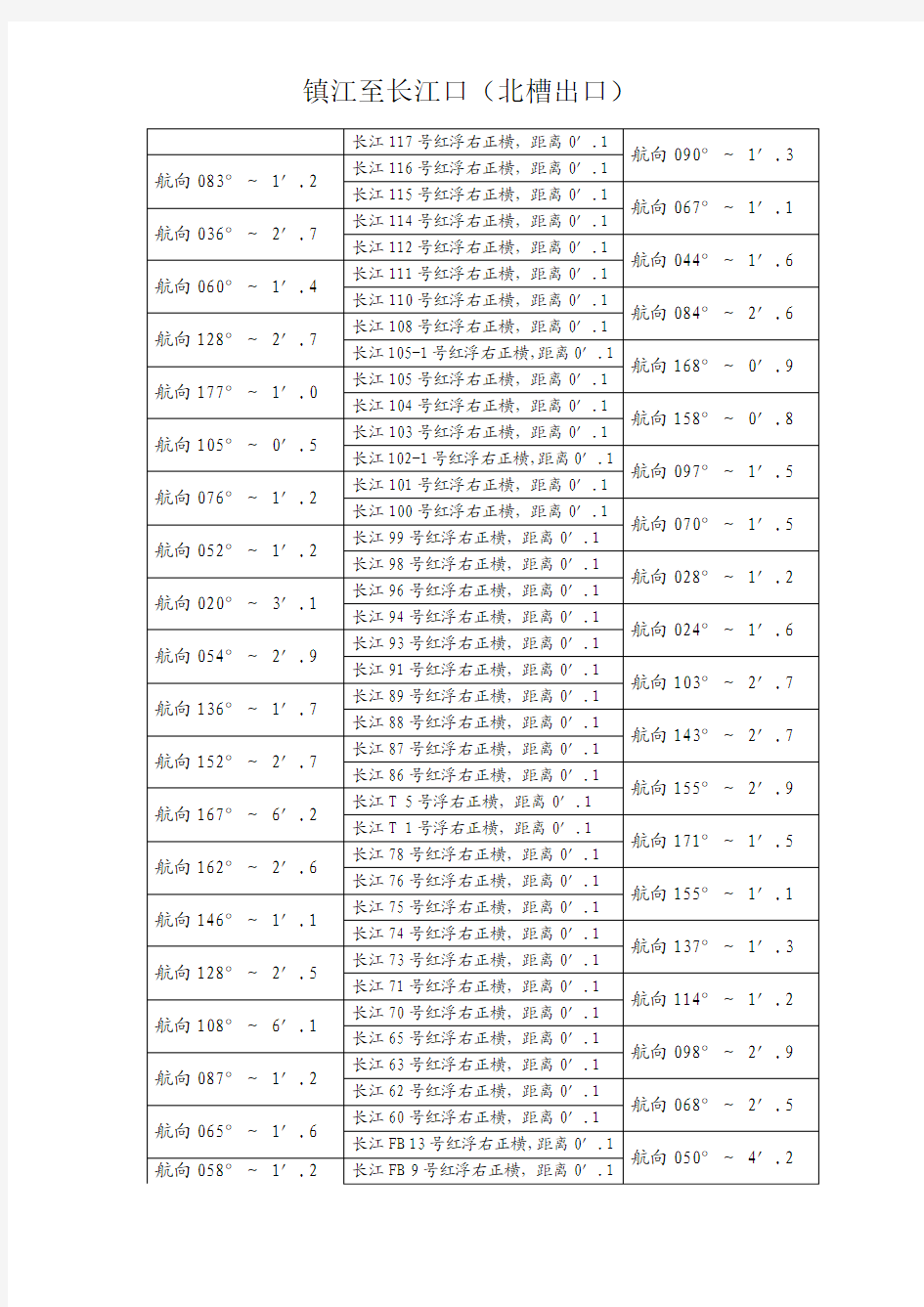

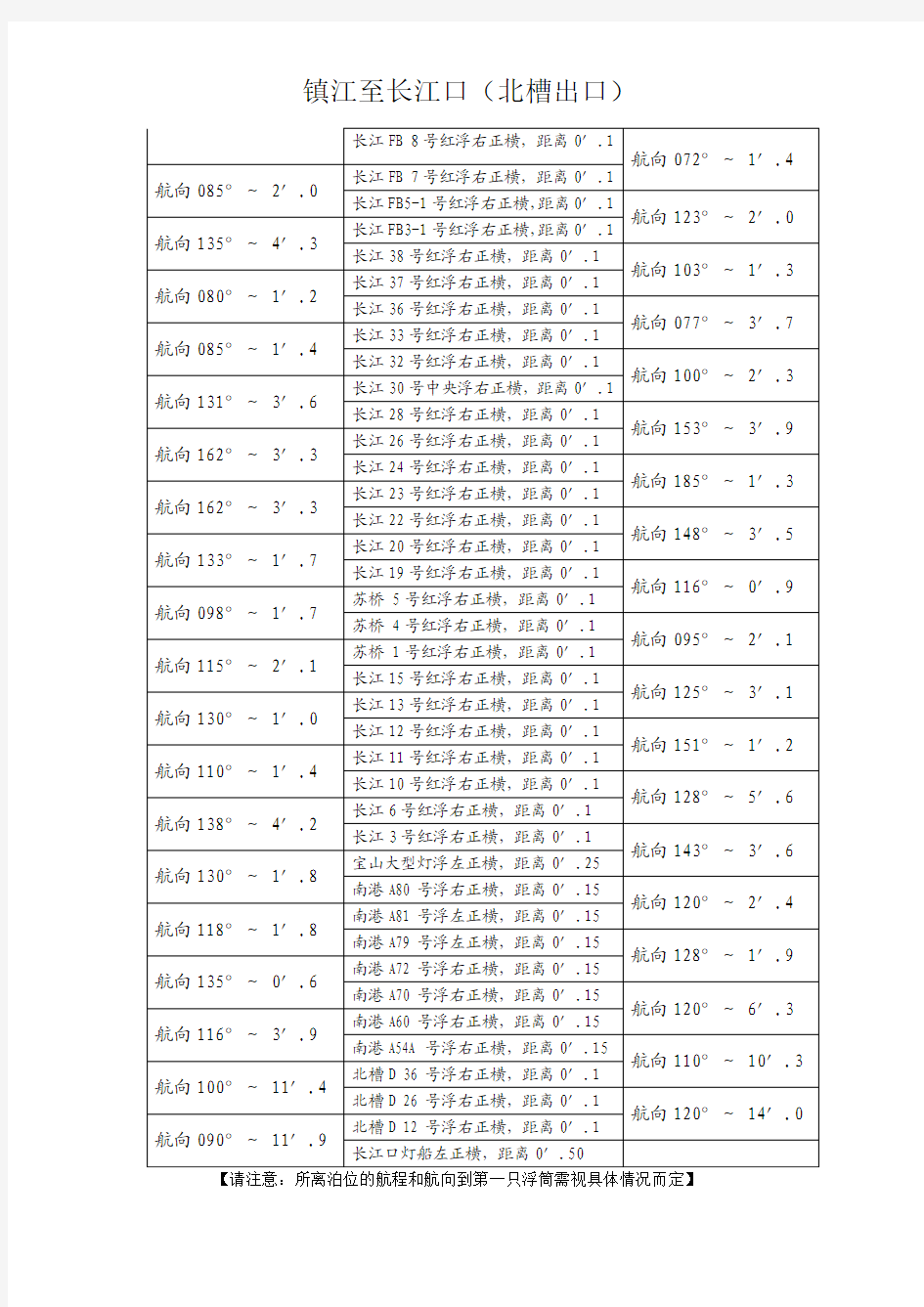

【请注意:所离泊位的航程和航向到第一只浮筒需视具体情况而定】

长江自江苏江阴以下进入河口段。江阴附近江面宽1.4公里,至徐六泾江宽5公里,然后向东南迅速扩展,至长江口北端的苏北嘴与南端的南汇嘴之间,江面宽达91公里。整个长江河口段呈喇叭形,全长200公里。 长江口江流浩荡,但河床比降甚小,流速平缓,加之受海潮顶托影响,长江从上游挟带来的大量泥沙在河口附近形成沙洲和河坝,在两岸形成沙嘴。 河口沙洲的出现便使河道分汊,受地转偏向力的影响,长江主流往右偏移,使河口的南汊道刷深、扩宽,且呈发展趋势;北汊道则日渐淤浅、束窄,呈衰退趋势。当南汊道成为长江径流主要通道后,新的沙洲、沙坝发育,使河道再次分汊,继续向东南偏移。随着河口汊道的发展演变,河口三角洲便不断向大海延伸。

长江口南北两支汊道被崇明岛所分隔。崇明岛系中国第三大岛,面积达1083平方公里。18世纪后,由于长江主泓流经南支汊道,使南汊发育迅速,泥沙淤积形成了中央沙、长兴岛和横沙岛,它们把南支分隔成南港和北港两个汊道。随后,南港汊道淤积形成了九段沙,又把南港分隔为南槽和北槽。其中,南槽原为长江主泓道,近年来又发生变化,淤积增加,水深变浅,北槽出现刷深趋势,南槽长江主泓已渐渐转向北槽。 长江泥沙主要经南支向东和东南沿海输移,入海泥沙的分布情况大致为:60%左右在口门外向东扩散,扩散范围一般限于东经123°以西,相应水深50米左右,已形成面积为1万平方公里的长江水下三角洲;20%~25%左右的泥沙沿海岸向南运移,夏季因台湾暖流西偏,浙闽沿岸流受偏南风影响贴岸北上,长江南移泥沙受阻,主要沉积在杭州湾以外,部分被潮汐拥入杭州湾内;冬季台湾暖流退缩东移,浙闽沿岸流受

北风吹送影响南下,长江泥沙向南可达浙南、闽北沿海;余下15%~20%左右的泥沙向北运移不远,因受苏北沿岸流阻挡,反被潮汐拥入崇明岛以北,沉积在长江口北支内,故长江向北部沿海的输沙量甚少。 长江口潮汐属半日周潮,平均潮周期为12小时25分,影响范围甚远。汛期,潮流可至江阴,江阴以下为潮流河段。枯季,潮流可达镇江附近。江阴以上为感潮河段,汛期影响到大通,枯季可达安庆。河口潮差自上而下逐渐增大,南京多年平均潮差0.66米,江阴为1.63米,吴淞口达3.0米以上。 河口段两岸为长江三角洲平原。三角洲以镇江为顶点,北界新通扬运河和东串场河与淮河水系相通,分界不明显;南界杭州湾与钱塘江水系相通;东为东海和黄海(长江口为东海和黄海的分界)。长江三角洲总面积约5万平方公里。

长江口海岸概况 XXX (XXXXXXX,浙江XXX 3Xx000 ) 【摘要】基于参考分析整理各类长江口文献资料,总结长江口海岸的基本概况。长江口位于长江三角洲的前沿,是一个多级分汊的三角洲河口。长江口水域是上海市重要水源地,也是多种生物周年性溯河和降河洄游的必经通道,对于长江口湿地生态系统的保护具有巨大意义,同时长江河口港埠众多,如中国最大的海港上海港扼守长江的咽喉。 【关键词】长江口;岸线;冲刷;淤积 长江口作为我过第一大河-长江的入海口,也是我国第一大港-上海港的门户,同时长江三角洲是我国重要的经济区之一,研究长江口的海岸情况有着极大的意义。 1. 岸线描述 如今的长江口在徐六泾下由崇明岛分为南、北两支,南支在吴淞口以下被长兴横沙两岛分为南港、北港,南港在九段沙再被分为南槽和北槽. 河道平面形态呈喇叭状,长江口形态呈一展宽的平面扇形三角洲。[1]南北支,南、北港,南、北槽呈三级分汊、四口入海的格局。长江口陆海相互作用剧烈,受河口分汊、上游输水输沙、外海掀沙、水动力、海岸工程等诸多因素影响,长江口河段河势动荡,滩涂地形冲淤变化十分显著。 2.冲淤变化 长江作为世界上输沙率第四大的河流,入海泥沙堆积了巨大的三角洲,长江的发展演变主要依赖于河流流量、输沙量、河口潮流、波浪、周围海岸泥沙供给量及人类活动的影响。 在总体上,崇明东滩、长江南支、长江南港、长江北港、南汇东滩、九段沙近期冲刷大于淤积,而崇明北沿、横沙东滩以淤积为主,长江南支冲刷作用明显,江心沙洲往东南方向推移,分析表明长江入海泥沙年输移量以及年均含沙量变化是造成长江口江心沙洲冲淤演变的重要因素之一。[2] 最近几十年来,长江入海泥沙减少的最主要原因是水库的拦沙作用,同时水土保持措施对此也有一定的影响,南水北调工程的陆续实施也将会在一定程度上使长江入海泥沙减少。由于三峡工程的蓄水运行,长江入海泥沙量发生了显著的变化,长江口门外的水下三角洲出现了严重侵蚀[3]在不考虑沿程冲刷恢复的条件下,下游大通站的输沙量减少了约40 %[4],同时长江入海泥沙的减少已造成长江三角洲前缘海床的蚀退[5] . 长江三角洲海岸线可能会随着泥沙的减少而出现海岸线后退的现象。 3.岸线防护 造成海岸侵蚀的动力有波浪、潮流、风暴潮等。在近岸水浅处,波浪可直接强烈地作用于底部,引起岸滩的冲淤变化。沿岸的防护工程措施应该是增加底部摩擦,或者在岸外建造消浪工程设施,大大损耗波浪作用的部分能量,从而削弱波浪动力对岸滩的侵蚀作用。[6]长江口的防护措施主要有:海堤、丁坝、人工海滩补沙、生物护岸等。 海堤、海塘在河口海岸地区为了防止潮、浪侵袭在沿岸地面上修建的一种垄状挡水建筑物。它不仅能拦流截沙到挑离主流线的功效。同时也能消耗正面入射波的能量。如上世纪60年代长江口的崇明岛南岸的海堤,近几年上海市己完成沿江50年一遇的防洪、抗浪达标海堤更显实效。长江口的南支南边、崇明、长兴、横沙3岛分布数百条海堤。 丁坝,主要起到护滩保堤的作用。它不仅能拦流截沙,起到挑离主流线的功效。同时也能消耗正面入射波的能量,使其到达岸边的波浪减弱。 人工补沙,是从海中或陆上采集合适的沙补充到被侵蚀的岸滩上。海滩补沙或填沙护滩

大型船舶进入长江口北槽航道操作体会 长江口北槽航道是深吃水海轮进出长江的主要通道。北槽航道是指长江口船舶定线制A警戒区西侧边界线至圆圆沙警戒区东侧边界线之间的航道,总长约43海里。A警戒区西侧边界线至D12灯浮航道底宽400米,设标宽度550米,D12灯浮至圆圆沙警戒区东侧边界线航道底宽350米,设标宽度500米。北槽航道底宽维护水深为理论最低潮面以下12.5米。 长江口区域的潮汛属非正规半日浅海潮,一天内高高潮与低高潮0.5—1.5米,落潮历时约6.5—8.5小时,涨潮历时约4—6小时,长江口平均潮差为2.9米,往上游沿程递减,受气象影响,较强东到东南风潮高可增高0.4—0.5米,较强西北风可减小0.2—0.3米。长江口濒海水域为顺时针方向回转流,最大涨潮流速约3.5节,为西北流;最大落潮流速约3节,为东南流。北槽航道(东经122度以西)均为往复流,一般涨潮流始于当地高潮前3—4小时,最大流速4节左右,

落潮流始于当地高潮后2小时,最大流速3.5节左右。 长江口附近水域风向随季节变化明显,春季和夏季多为偏南到东南风,秋季多为偏北到东北风,冬季多为偏北到西北风。每年10月至次年2月为全年冷空气影响的最多时期,每次冷空气过境就会出现一次大风,风向多为北到西北风。7—9月又是台风和雷暴大风时期,也是全年风速最大的时期。 进入长江口深水航道的船舶必须提前向主管机关申报,经核准后,按照编排顺序,与前船保持约1海里的尾随距离,逐渐进入长江口灯船与深水航道中轴线右侧的进口航道。长江口深水航道导堤筑至D13和D14灯浮处,导堤外的长江口深水航道水域,潮流为顺时针旋转,流速流向不断发生变化,潮流流向与航道轴线的夹角也随时间发生变化,航行船舶应注意流压的影响,经常测定船位变化,确保船舶行驶在右侧进口航道上。北槽航道D3—D11灯浮航道比较顺直,航向约270°,至D11—D13号灯浮时航向转至304°(D12号灯浮设有雷达应答器),该段潮流流向与航道夹角逐渐增大,最大流压差达到30°,船舶向右

长江口综合治理历程及思考 长江口综合治理历程及思考长江口综合治理与地区经济发展密切相关,国家经济和社会发展需求始终是长江口治理的强大推动力。60多年来围绕长江河口自然规律和开发治理,取得了丰硕的研究成果和工程实践,航运工程、防洪排涝工程、江堤海堤工程相继建设,相关成果多次获省部级以上奖项,其中长江口深水航道工程获得国家科技进步一等奖。然而,在入海泥沙大幅减少和人类活动加剧的背景下,长江口区域经济社会发展对河势稳定、防洪排涝安全、水资源安全、土地和岸线资源利用、航道条件提升、生态环境改善等提出了更高的要求。对长江口综合治理的历程进行了回顾,包括《长江口综合整治开发规划》制定及实施,江堤、海堤建设及岸线开发利用情况,较为详细的介绍了长江口深水航道治理过程,总结了长江口综合治理过程中实施的重要工程及发挥的主要作用。从流域减沙、防洪减灾、供水安全以及河口生态保护等方面指出下阶段综合治理存在的主要问题,并从河口治理和综合管理政策法规等方面提出意见和建议。 长江口概况 长江口为径流与潮汐共同作用的多级分汊、中等强度的潮汐河口[1-3](图1)。广义的长江河口区自安徽大通(枯季潮区界)向下至口外水下三角洲前缘,长700多千米。根据动力条件和河槽演变特性的差异,长江河口区可分为河流近口段、河流河口段和口外海滨段三个区段。河流近口段:大通至江阴,长400 km,河槽演变受径流和

河道边界控制,多为江心洲河型;河流河口段:江阴至口门(拦门沙滩顶),长240 km,径流与潮流共同作用,河槽分汊多变;口外海滨段:自口门向外至水下30~50 m等深线附近,以潮流作用为主,水下三角洲发育。狭义的长江口指徐六泾至原口外50号灯标,全长181.8 km。 图1 长江口区域划分示意 Fig.1 Schematic diagram of the division of the Yangtze estuary 长江口平面形态呈喇叭形,徐六泾江面宽约5 km,启东嘴到南汇嘴宽约90 km。长江口自徐六泾向下,河槽出现有规律的分汊,首先长江被崇明岛分为南支和北支,南支又被长兴岛和横沙岛分为南港和北港,南港在横沙以外又被九段沙分为南槽和北槽,呈现出“三级分汊、四口入海”的河势格局(图2),四条入海河道都存在浅滩,其滩顶通航水深一般在5 m左右,且小于其上游和下游的水深,称为“拦门沙”河段。

沪航警0303长江口南槽航道灯标调整: 新设S25灯浮标别右侧标位置31°03′16.1″N 122°11′10.1″E灯质闪(3)绿10秒(与S26同步闪光)构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S25字加装AIS航标MMSI 999412328航标类型右侧标发射模式指配模式播发间隔3分钟 新设S26灯浮标别左侧标位置31°02′41.5″N 122°09′20.0″E灯质闪(3)红10秒(与S25同步闪光)构造红色柱形顶标为红色罐形上写S26字加装AIS航标MMSI 999412329航标类型左侧标发射模式指配模式播发间隔3分钟 新设S27灯浮标别右侧标位置31°03′26.0″N 122°08′51.3″E灯质快绿(与S28同步闪光)构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S27字 新设S28灯浮标别左侧标位置31°02′49.6″N 122°07′22.3″E灯质快红(与S27同步闪光)构造红色柱形顶标为红色罐形上写S28字 新设S29灯浮标别右侧标位置31°03′58.0″N 122°06′35.5″E灯质闪绿4秒(与S30同步闪光)构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S29字 新设S30灯浮标别左侧标位置31°03′25.6″N 122°05′32.6″E灯质闪红4秒(与S29同步闪光)构造红色柱形顶标为红色罐形上写S30字 新设S31灯浮标别右侧标位置31°04′33.0″N 122°04′20.7″E灯质闪(2)绿6秒构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S31字 新设S33灯浮标别右侧标位置31°05′08.6″N 122°02′06.0″E灯质闪(3)绿10秒(与S34同步闪光)构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S33字 新设S34灯浮标别左侧标位置31°04′34.0″N 122°01′43.9″E灯质闪(3)红10秒(与S33同步闪光)构造红色柱形顶标为红色罐形上写S34字 A27灯浮改标名为S35灯浮标别右侧标位置31°05′45.0″N 121°59′52.0″E灯质改为闪绿4秒构造绿色柱形顶标为绿色锥形上写S35字 新设S23 AIS虚拟航标位置31°03′14.3″N 122°11′35.8″E MMSI 994136409虚拟航标类型右侧标发射模式指配模式播发间隔3分钟 新设S24 AIS虚拟航标位置31°02′32.9″N 122°11′30.7″E MMSI 994136410虚拟航标类型左侧标发射模式指配模式播发间隔3分钟 新设S32 AIS虚拟航标位置31°03′58.9″N 122°03′38.6″E MMSI 994136411虚拟航标类型左侧标发射模式指配模式播发间隔3分钟 撤除S11 S12 S13 S14 S15 S16 A25七座灯浮