雷电基础及雷电活动特性1

- 格式:pdf

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:36

雷电学原理知识1雷电:是雷雨云之间或云地之间产生的放电现象.雷雨云是产生雷电的先决条件2雷雨云的三个阶段: 形成阶段成熟阶段消散阶段3雷雨云起电的原理: 1 水滴破裂效应2 吸电荷效应3 水滴冰冻效应 4 温差起电效应4 大多数雷电放电发生在雷云之间(或雷云内部),当两块雷云的异性电荷集中区之间的电场强度超过这里的空气绝缘强度时,雷云之间就会发生放电.雷云对地放电过程,可分三阶段,即先导放电阶段,回击阶段和余晖阶段.1 先导放电阶段带电雷云在地面上空形成后,由于静电感应的作用,雷云电荷在地面上感应出反极性的电荷.雷云下部的电荷大多数是负极性的,因此在地面上感应出的电荷多为正极性的电荷.2回击阶段下行先导通道发展到临近地面时,由于其头部与地面物体之间的距离很短,场强可达到非常高的数值,使得这里的空气急剧游离,从而把先导通道中的负电荷与地面或地面物体上的正电荷接通,正负电荷分别向上和向下运动,去中和各自异性电荷,于是就开始了回击阶段.回击也称为主放电.4云间放电:由于电荷的不断积累,不同极性的云块之间的电场强度不断增大,当某处的电场强度超过空气可能承受的击穿强度时,就会形成云间放电5闪:不同极性的电荷通过一定的电离通道,互相中和,产生强烈的光和热的现象.既:放电通道中所产生的强光.雷: 在放电通道中所发生的热,迫使附近的空气突然膨胀,发出的巨大轰鸣声.6 雷电放电的重复性:一次雷电平均包括三、四次放电,第一次在雷云的最底层放电,重复的放电都是沿着第一次放电的通路发展的,随后的放电都是从较高的云层或相邻区发生.7 雷电放电的强度: 200—300KA 最高430KA8雷电产生的效应: 热效应电效应机械效应9闪电的种类: 1 片状雷电,云间放电多为片状雷. 2 线状雷电,雷云与大地之间的放电,多以线状的形式,通常雷云下部带负电,上部带正电.由于雷云的负电效应,使附近的地面感应出大量正电荷,所以地面带正电荷. 带状雷电线状雷的一种,是在闪电的过程中恰巧有水平大风吹过闪电通道,将几次线状闪电的放电通道吹分开来,肉眼看闪电通道变宽.3 球状雷电彩色的火焰状球体,表现为100-300mm直径,橙色或红色球体,最大直径也可能1m 存在时间为百分之几秒到几分钟,通常为3-5秒,辐射功率小于200W,有臭氧,NO2,或硫磺气味.4 联珠状雷电很少见的一种闪电,有人人为他是由一群球雷组成10雷电的空间分类: 云内闪电, 云际闪电, 云地闪电(落地雷,直击、雷)11地闪:雷云与大地的放电即:云地放电.多以线状形式出现,雷云与大地的放电中,90%为负极性雷击;放电过程为,向下移动的负极性先导激发,向地面输送负电荷;10%为正极性雷击; 放电过程为,下行先导激发,先导携正电荷,向地面输送正电荷12 先导放电: 放电开始时,其微弱的发光通道以100-1000km/s的平均速度,以脉冲的形式向地面延伸,形成阶梯先导,每段长度为25m;时间为50us;表现为树枝分叉状.分枝状的先导放电通道往往只有一条放电分枝能到达地面.13 枝状闪电的产生: 流柱沿着一条电阻最小的通道前进,遇到阻力时便随时改变前进的路线,于是空间出现不同枝状的闪电14滚球半径:从梯级先导通道前端向四周探索的10-100m长臂,这个长臂的臂长叫击距或闪击距离,标准叫滚球半径. 或者说:击距,定义为先导头与被击中物在最后一个间隙产生击穿电场瞬间的距离,或者说是,当被击物产生上行连接先导时,下行先导与被击物间的距离。

雷电的四种基本形式雷电作为一种自然界中的电现象,不仅令人着迷,同时也给人们带来了许多困惑和危险。

了解雷电的形式是防范雷击的重要基础。

雷电通常会呈现出四种基本形式,分别是云间放电、云地放电、水平放电和地表放电。

本文将详细介绍这四种形式的雷电,并探讨其产生的原因和相关防范措施。

一、云间放电云间放电是指云与云之间产生的放电现象。

当空气中的水蒸气冷却凝结形成云时,云内的水滴、冰晶之间会发生摩擦,导致云内部电荷的分离。

云中的正电荷和负电荷会逐渐积累到一定程度,当电场强度超过空气的绝缘能力时,就会产生云间放电。

云间放电表现为云与云之间闪烁的电火花,形成闪电。

云间放电的原因主要是云内部湍流的存在,湍流会使云中的正负离子分开,形成电荷分离。

同时,云中存在冰晶和水滴之间的碰撞,也是云间放电的重要因素。

二、云地放电云地放电是指云与地面之间产生的放电现象,也就是我们常说的闪电。

当云中的电荷分离到一定程度时,云底和地面之间形成了电场,这时空气中的离子会受到电场的作用而产生移动,形成离子通道。

当离子通道达到一定条件时,云中的电荷就会沿着离子通道向地面放电,形成闪电。

云地放电的产生需要考虑多种因素,包括云中的电荷分离、电场的形成、空气中的离子通道形成等等。

同时,地面上的地形、建筑物以及地面物体的导电性也会影响云地放电的路径和强度。

三、水平放电水平放电是指云与云之间或云与地面之间的放电。

当云层中的正负电荷积累到一定程度时,由于电场的作用,电荷就会沿着云层或地面表面的物体做水平运动,并迅速放电。

水平放电表现为闪电沿着云层或地面表面快速移动的现象。

水平放电的原因主要是云层中不同位置的电荷分离不均匀,导致电场的形成。

同时,水平放电的路径也受到地面物体的影响,如果有适当的导电路径,水平放电的路径就会更加明显。

四、地表放电地表放电是指大气中与地表接触的电荷释放。

当地面附近的大气中积累了一定的电荷时,由于电场的作用,电荷会沿着地面物体释放。

雷暴的种类及活动特征雷暴是一种大气现象,包含了雷电、雨水和对流云。

它是一种气象现象,在全球范围内都会发生。

雷暴是由于大气中的积聚电荷所引起的,这些电荷会在云间或云与地面之间释放,产生闪电和雷鸣声。

雷暴可参与气候系统和天气的形成,并对人类和自然环境产生重要影响。

本文将探讨雷暴的不同种类以及它们的活动特征。

一、多暴和高暴首先我们来介绍两种主要的雷暴类型:多暴和高暴。

1. 多暴多暴是指发展在低层大气中的小型雷暴系统。

这种类型的雷暴通常发生在夏季的下午和晚上,持续时间较短,范围较小。

多暴一般由单个雷暴云组成,云顶高度一般不超过10公里,云体较小,垂直发展不明显。

多暴雷暴通常伴有强降雨、短时强风和偏大的冰雹。

2. 高暴高暴是指发展在高层大气中的较大型雷暴系统。

这种类型的雷暴通常发生在春季和夏季,持续时间更长,覆盖面更广。

高暴由多个雷暴云组成,云顶高度可超过15公里,云体垂直发展明显。

高暴雷暴通常伴有强降雨、强风、冰雹和龙卷风等强烈天气现象。

二、雷雨过程雷暴的活动特征除了种类外,还表现在其雷雨过程中。

1. 准备阶段在雷暴发生之前,大气经历准备阶段。

这是一种条件性不稳定的大气状态,垂直温度递减,潜热释放等因素开始发挥作用。

此阶段积聚电荷和提供上升气流的能力逐渐增强,为雷暴的发展奠定基础。

2. 积聚阶段在准备阶段之后,大气积聚了足够的正负电荷。

正电荷会积聚在云顶,而负电荷积聚在云底。

随着电荷的积聚,电场也逐渐增强。

3. 电汇阶段当正负电荷积聚到一定程度时,电场的强度达到一个临界值,电荷之间的电压差引发闪电放电。

闪电通过云内和云与地之间的通道传导,从而释放电荷。

闪电放电过程中的高温和高压使空气迅速膨胀,产生震耳欲聋的雷鸣声。

4. 消散阶段电汇阶段后,雷暴的活动逐渐减弱。

云内的电荷逐渐平衡,并且雷雨现象逐渐减弱,直至消散。

这个阶段往往伴有弱雨或毛毛雨。

三、不同地区的雷暴特征雷暴在不同地区的发展和特征也会有所不同。

1. 热带地区的雷暴热带地区的雷暴通常会伴随着剧烈的降雨和强风。

雷电的定义1、雷电的定义:雷电也称为闪电,它是发生于大气中的一种瞬态(1s以内) 的、大电流(峰值电流平均高达几十kA )、高电压(负地闪头部相对于地面的电位超过十几mV )、高功率(其峰值功率可达1亿kW )、长距离(几十km )的放电现象。

闪电虽然有强大的功率,可以造成巨大的破坏力,但能量很小,利用价值微不足道。

闪电放电一般产生于积雨云。

2、全球闪电分布特征:全球在同一时刻大约会存在2000个雷暴,这些雷暴平均每秒钟约产生44± 5个闪电,其中大部分闪电发生在陆地上,每年每平方公里陆地上会发生31~49个闪电,而广大海洋区域的闪电发生率则比较低,每年每平方公里约5个闪电,陆地和海洋的平均闪电密度之比近似为10:1。

全球闪电活动主要集中分布在赤道地区,其中闪电活动最频繁的三个地区均位于赤道附近,即非洲大陆、南美大陆和海洋性大陆(即印度尼西亚地区),而在赤道附近的卢旺达地区,闪电密度最大可达每年每平方公里80个闪电,是全球最频繁的地区。

赤道地区的闪电活动基本没有明显的季节变化,但以春秋季为多;中纬度地区闪电活动都呈现出明显的季节变化。

北半球的闪电活动在夏季活跃,并在8月份达到最大值。

而在南半球,闪电活动峰值则发生在10月份。

3、我国闪电时空分布特征:我国的闪电活动在空间上可以大体分成与太平洋海岸平行的四条带状区域:近海区域;中部区域;西部区域;西部边境区域。

其中,近海地区是我国闪电活动最频繁的地区,西部地区是我国闪电活动最弱的地区。

在我国闪电活动最频繁的地区是:广州附近、广东茂名附近及海南岛中部地区,这些地方的闪电密度均超过每年每平方公里20 个闪电。

我国的闪电活动在8月份达到最强,11月份最弱。

主要集中在夏季(约占全年总闪电活动的68%),春季次之(约占全年总闪电活动的24%),然后是秋季,而冬季则最弱,而且在各个季节明显呈现出随着纬度的减小,闪电密度逐渐增大的趋势。

闪电活动出现明显季节变化主要是因为我国处在著名的东亚季风区以及太阳辐射随纬度变化的缘故。

雷电学原理知识 The manuscript was revised on the evening of 2021雷电学原理知识1雷电:是雷雨云之间或云地之间产生的放电现象.雷雨云是产生雷电的先决条件2雷雨云的三个阶段: 形成阶段成熟阶段消散阶段3雷雨云起电的原理: 1 水滴破裂效应2 吸电荷效应3 水滴冰冻效应 4 温差起电效应4 大多数雷电放电发生在雷云之间(或雷云内部),当两块雷云的异性电荷集中区之间的电场强度超过这里的空气绝缘强度时,雷云之间就会发生放电.雷云对地放电过程,可分三阶段,即先导放电阶段,回击阶段和余晖阶段.1 先导放电阶段带电雷云在地面上空形成后,由于静电感应的作用,雷云电荷在地面上感应出反极性的电荷.雷云下部的电荷大多数是负极性的,因此在地面上感应出的电荷多为正极性的电荷.2回击阶段下行先导通道发展到临近地面时,由于其头部与地面物体之间的距离很短,场强可达到非常高的数值,使得这里的空气急剧游离,从而把先导通道中的负电荷与地面或地面物体上的正电荷接通,正负电荷分别向上和向下运动,去中和各自异性电荷,于是就开始了回击阶段.回击也称为主放电.4云间放电:由于电荷的不断积累,不同极性的云块之间的电场强度不断增大,当某处的电场强度超过空气可能承受的击穿强度时,就会形成云间放电5闪:不同极性的电荷通过一定的电离通道,互相中和,产生强烈的光和热的现象.既:放电通道中所产生的强光.雷: 在放电通道中所发生的热,迫使附近的空气突然膨胀,发出的巨大轰鸣声.6 雷电放电的重复性:一次雷电平均包括三、四次放电,第一次在雷云的最底层放电,重复的放电都是沿着第一次放电的通路发展的,随后的放电都是从较高的云层或相邻区发生.7 雷电放电的强度: 200—300KA 最高430KA8雷电产生的效应: 热效应电效应机械效应9闪电的种类: 1 片状雷电,云间放电多为片状雷. 2 线状雷电,雷云与大地之间的放电,多以线状的形式,通常雷云下部带负电,上部带正电.由于雷云的负电效应,使附近的地面感应出大量正电荷,所以地面带正电荷. 带状雷电线状雷的一种,是在闪电的过程中恰巧有水平大风吹过闪电通道,将几次线状闪电的放电通道吹分开来,肉眼看闪电通道变宽.3 球状雷电彩色的火焰状球体,表现为100-300mm直径,橙色或红色球体,最大直径也可能1m 存在时间为百分之几秒到几分钟,通常为3-5秒,辐射功率小于200W,有臭氧,NO2,或硫磺气味.4 联珠状雷电很少见的一种闪电,有人人为他是由一群球雷组成10雷电的空间分类: 云内闪电, 云际闪电, 云地闪电(落地雷,直击、雷)11地闪:雷云与大地的放电即:云地放电.多以线状形式出现,雷云与大地的放电中,90%为负极性雷击;放电过程为,向下移动的负极性先导激发,向地面输送负电荷;10%为正极性雷击; 放电过程为,下行先导激发,先导携正电荷,向地面输送正电荷12 先导放电: 放电开始时,其微弱的发光通道以100-1000km/s的平均速度,以脉冲的形式向地面延伸,形成阶梯先导,每段长度为25m;时间为50us;表现为树枝分叉状.分枝状的先导放电通道往往只有一条放电分枝能到达地面.13 枝状闪电的产生: 流柱沿着一条电阻最小的通道前进,遇到阻力时便随时改变前进的路线,于是空间出现不同枝状的闪电14滚球半径:从梯级先导通道前端向四周探索的10-100m长臂,这个长臂的臂长叫击距或闪击距离,标准叫滚球半径. 或者说:击距,定义为先导头与被击中物在最后一个间隙产生击穿电场瞬间的距离,或者说是,当被击物产生上行连接先导时,下行先导与被击物间的距离。

雷电知识简介1.1 雷电的产生雷电是一种自然现象。

它是由雷云产生的。

形成雷云必须具备以下三个条件:1、空气中含有足够的水蒸气;2、大气中的空气形成温度差,以使潮湿的空气形成强大的上升气流;3、没有破坏或防碍强烈而持久的上升气流形成的因素。

大多数雷电放电发生在云间或云内,只有小部分是对地发生的。

在对地的雷电放电中,雷电的极性是指雷云下行到地的电荷的极性。

根据放电电荷量进行的多次统计,90%左右的雷是负极性的。

1.2 防雷区的划分1.2.1 防雷区的划分将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的电磁环境(雷电电磁厂的危害程度),同时指明各区交界处的等电位联结点的位置。

图1-1 雷电分区保护示意图以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。

LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减;LPZ2:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有进一步的衰减一个被保护的区域,从电磁兼容的观点来看,由外到内可分为几级保护,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低。

过电压主要是沿线窜入的,保护区的交界面通过外部防雷系统、钢筋混凝土及金属罩等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则经过这些交界面。

图3-1是雷电保护区域划分的示意图。

SPD(Surge Protect Device):浪涌保护器的英文简称,公司内也叫做防雷器,用于保护设备接口免受雷击过电压和过电流的损坏。

在本文中,统一将SPD称为防雷器。

1.3 雷电参数简介雷电放电涉及到气象、地形、地质等许多自然因素,有一定的随机性,因而表征雷电特性的参数也带有一定的统计性质。

在防雷设计中,我们对雷暴日、雷电流波形、幅值等参数比较关心。

1.3.1 雷暴日为了表征雷电活动的频率,采用年平均雷暴日作为计算单位。

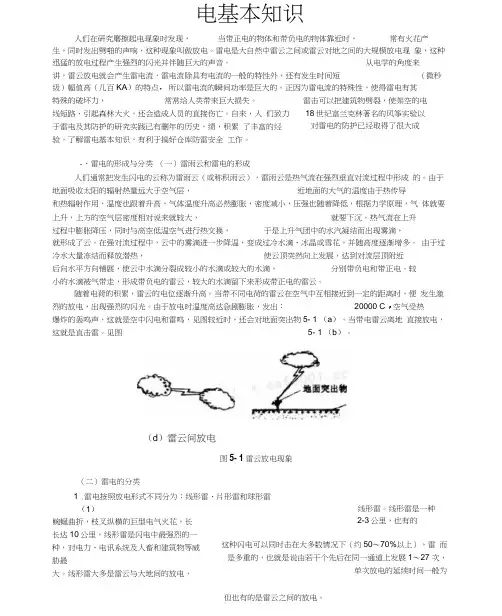

(d )雷云间放电图5- 1雷云放电现象(二)雷电的分类1 .雷电按照放电形式不同分为:线形雷、片形雷和球形雷(1)线形雷。

线形雷是一种 蜿蜒曲折,枝叉纵横的巨型电气火花,长2-3公里,也有的长达10公里,线形雷是闪电中最强烈的一种,对电力、电讯系统及人畜和建筑物等威胁最大。

线形雷大多是雷云与大地间的放电,这种闪电可以同时击在大多数情况下(约50〜70%以上),雷 而是多重的,也就是说由若干个先后在同一通道上发展1〜27 次,单次放电的延续时间一般为 但也有的是雷云之间的放电。

电基本知识人们在研究磨擦起电现象时发现, 当带正电的物体和带负电的物体靠近时, 常有火花产生,同时发出劈啪的声响,这种现象叫做放电。

雷电是大自然中雷云之间或雷云对地之间的大规模放电现 象,这种迅猛的放电过程产生强烈的闪光并伴随巨大的声音。

从电学的角度来讲,雷云放电就会产生雷电流,雷电流除具有电流的一般的特性外,还有发生时间短(微秒 级)幅值高(几百KA )的特点,所以雷电流的瞬间功率是巨大的。

正因为雷电流的特殊性,使得雷电有其 特殊的破坏力, 常常给人类带来巨大损失。

线短路、引起森林大火,还会造成人员的直接伤亡。

自来,人 们致力于雷电及其防护的研究实践已有刪年的历史,绩,积累 了丰富的经验。

了解雷电基本知识,有利于搞好仓库防雷安全 工作。

-、雷电的形成与分类 (一)雷雨云和雷电的形成人们通常把发生闪电的云称为雷雨云(或称积雨云),雷雨云是热气流在强烈垂直对流过程中形成 的。

由于地面吸收太阳的辐射热量远大于空气层,近地面的大气的温度由于热传导 和热辐射作用,温度也跟着升高,气体温度升高必然膨胀,密度减小,压强也随着降低,根据力学原理,气 体就要上升,上方的空气层密度相对说来就较大,就要下沉。

热气流在上升 过程中膨胀降压,同时与高空低温空气进行热交换,于是上升气团中的水汽凝结而出现雾滴, 就形成了云。

在强对流过程中,云中的雾滴进一步降温,变成过冷水滴、冰晶或雪花,并随高度逐渐增多。

雷电知识点总结雷电是一种非常危险的自然现象,它经常造成严重的人员伤亡和财产损失。

了解雷电的知识对于我们避免雷电伤害至关重要。

本文将从雷电的形成原理、雷电的危险性、雷电的防护措施等方面进行总结。

希望读者能够通过本文了解雷电的重要知识,避免雷电伤害的发生。

一、雷电的形成原理雷电是在大气中发生的一种电现象,是由于大气中存在不均匀的电荷分布所引起的。

雷电的形成主要有以下几个步骤:1. 准备阶段在大气中,由于水蒸气的凝结、大气运动、山体等地形或建筑物、沿海及岛屿等的物体的作用,大气中的气体流动会形成雷暴云。

当云层厚度增加,云顶高度达到10千米以上时,就有可能发生雷暴活动。

2. 电荷分离阶段在雷暴云内部,云层上部的颗粒呈冰晶态,云层中层则为水晶体。

在冰晶云内,因上层云与下层云的相互摩擦导致电子的剥离,使上层云带负电,下层云带正电。

这种电荷分离是电荷形成的基础。

3. 电荷积聚阶段当负电的冰晶云在乌云底下移动时,由于电场作用力,导致下层的大气中底层云的电荷大量向地面集中,也可称为“感应电荷”。

当这种感应电荷与地面电荷接触时,即电场强度超过空气的击穿电场强度而形成体电荷闪和“大地闪”,大地处于这种电荷之间,会产生地面电压。

4. 放电阶段当电场强度增大到一定程度时,电荷之间会产生放电现象。

当云底因电荷过多,电荷太密而形成负电荷强度较大而引起闪电放电。

这时,云底与地面间形成强大的电场。

当地面与云底间的电压梯度达到地雷击穿强度时,则会有闪电向地面放电。

二、雷电的危险性雷电是一种非常危险的自然现象,其危险性主要表现在以下几个方面:1. 造成人员伤亡当雷电触及人体时,会造成人员严重的电击伤害,甚至危及生命。

据统计,全球每年有数千人死于雷击,很多人也因为雷击而导致永久伤残。

因此,雷电对人类的危害非常严重。

2. 引发火灾雷电放电会产生高温和高能的电弧,当电弧接触易燃材料时,容易引发火灾。

据统计,在雷电天气下引发的火灾造成的财产损失巨大。

简述雷电是怎么形成的雷电活动有什么规律雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象,那么你对雷电的形成了解多少呢?一起和店铺来看看雷电是怎么形成的吧!雷电的形成1、对流云初始阶段的“离子流”假说大气中存在这大量的正离子和负离子,在云中的雨滴上,电荷分布是不均匀的,最外边的分子带负电,里层的带正电,内层比外层的电势差约高0、25V。

为了平衡这个电势差,水滴就必须优先吸收大气中的负离子,这就使水滴逐渐带上了负电荷。

当对流发展开始时,较轻的正离子逐渐的被上升的气流带到云的上部;而带负电的云滴因为比较重,就留在了下部,造成了正负电荷的分离。

2、冷云的电荷积累当对流发展到一定阶段,云体伸入0℃层以上的高度后,云中就有了过冷水滴、霰粒和冰晶等。

这种由不同相态的水汽凝结物组成且温度低于0℃的云,叫冷云。

冷云的电荷形成和积累过程有如下几种:① 过冷水滴在霰粒上撞冻起电在云层重有许多水滴在温度低于0℃时也不会冻结,这种水滴叫过冷水滴。

过冷水滴是不稳定的,只要它们被轻轻地震动一下,就马上冻结称冰粒。

当过冷水滴与霰粒碰撞时,会立即冻结,这叫撞冻。

当发生撞冻时,过冷水滴外部立即冻成冰壳,但它的内部仍暂时保持着液态,并且由于外部冻结放的潜热传到内部,其内部液态过冷水的温度比外面的冰壳高。

温度的差异使得冻结的过冷水滴外部带上正电,内部带上负电。

当内部也发生冻结时,云滴就膨胀分裂,外表皮破裂成许多带正电的冰屑,随气流飞到云层上部,带负电的冻滴核心部分则附在较重的霰粒上,使霰粒带负电并留在云层的中下部。

② 冰晶与霰粒的摩擦碰撞起电霰粒是由冻结水滴组成的,成白色或乳白色,结构比较松脆。

由于经常有冷水滴与它撞冻并释放潜热,它的温度一般比冰晶高。

在冰晶中含有一定量的自由离子(OH-和H+),离子数随温度升高而增多。

由于霰粒与冰晶接触部分存在着温度差,高温端的自由离子必然要多于低温端,因而离子必然从高温端向低温端迁移。

雷电基础知识点击数:366Ⅰ.雷电概述人们通过模拟地球原始大气在密室中进行放电的实验,结果由无机物合成了11种氨基酸。

这些物质的出现,是生命起源的基础,因此,一些生命起源学说认为,是雷电孕育了地球上的生命。

同理,地球上空有一层电离层,它是由带正电荷的粒子组成,该电离层起着防止太阳和宇宙空间各种有杀害生命作用的射线进入地面,保护地球上的生命,如果没有这电离层,即使地球上本来已经有的生命,也会被来自太空的各种射线杀死,地球不可能出现现在的繁荣和文明。

但是电离层的正电荷以平均约1800A的电流强度向大地放电,可想而知,如果得不到补充,电离层的电荷恨快便会放尽。

由于雷电不断补充电离层放电失去的电荷,保持电离层总电荷量大体平衡,使这层生命的保护屏障得以保存,使地球上的生命不致被宇宙射线灭绝。

因此,可以说,是雷电促使地球成为文明的星球。

从这个角度来讲,人类有今天的文明应该感谢雷电。

由于雷击会给人类带来灾害,因此,人类很早就与雷害进行斗争。

其中取得卓越成就的有18世纪中叶著名科学家富兰克林(Franklin)M·B·罗蒙诺索夫(JIOMOHOCOB),L·B·黎赫曼(PHXMAH)。

他们通过大量实验建立了雷电学说,认为雷击是云层中大量阴电荷和阳电荷迅速中和而产生的现象;并且创立了避雷理论,发明了避雷针。

他们取得的这些科学成就,已为人类作出了重大的贡献。

我国古籍中,有关雷电理论和避雷实践的记载十分丰富。

例如东周时《庄子》上记述:“阴阳分争故为电,阳阴交争故为雷,阴阳错行,天地大骇,于是有雷、有霆。

”这些学说与现代的雷电学说是如此相似,不过它比现代雷电学说要早2000多年。

在古籍中关于建筑工程中避雷的记载也十分丰富。

南北朝的孟奥《北征记》中有如下记述:“凌云台南角一百步,有白石室,名避雷室。

”又有盛弦之《荆州记》中记述:“湖阳县春秋蓼国,樊重之邑了,重母畏雷,为立石室,以避之,悉之文石为阶砌,至今犹存。