作物研究法资料

概论、第一章试材准备

1、作物栽培生理研究方法主要哪几种?

答:(一)生物观察法。是科学研究的起点,是收集科学事实、直接获取自然信息的基本途径。(二)生长解析法。在一段时间内影响产量和因经光合产物的积累导致植物发育两者自然地结合起来进行分析的方法称为生长分析法。(三)发育研究法。侧重发育器官的观察。(四)生理生化法。作物产量形成过程中源、库、流等方面的生理生化指标测定方法,利用物质测定、生物统计等方法进行作物生长发育分析。(五)模拟模型与专家系统法。生物数学兴起后,采用数学方法解释和推论作物生育和产量形成过程,由此产生了模拟模型等方法,还利用电子计算机预测作物的生长量和产量。

2、什么是作物生长分析?主要用于植株个体生长和群体生长的指标有哪些?答:在一段时间内影响产量和因经光合产物的积累导致植物发育两者自然地结合起来进行分析的方法称为生长分析法。生长分析用于植株个体的指标:通常是在早期进行的,包括:(1)相对和绝对生长率;(2)单位叶光合速率或净同化率;(3)叶面积比率;(4)比叶面积;(5)比叶重。生长分析用于作物群体生长的指标:主要阐述经济产量的积累状况,项目包括:(1)叶面积持续期;(2)光合势;(3)总生物量的作物生长率和经济产量;(4)净同化率;(5)收获指数。

3、在取样过程中植株的代表性是怎样通过准确度与精确度来体现的?

答:准确度是指试验中所得测定值与真实值的符合程度。测定值与真实值之差称为绝对误差,但在实用上多以相对误差来表示测定值的准确度。由于真实值不易得到,所以常用由总体抽样测定的平均值来代替,测定值与平均值之差称为绝对偏差,实用上是以相对偏差来表示准确度。偏差越小说明从总体所抽样品的代表性越好。精确度(也称精密度),是指在测定中所得数值重复性的大小,它能反映偶然误差的程度。精确度高说明测定方法可靠,重复性好。注意:有时精确度很高,但准确度不一定很好,即测定样品的代表性不一定很好;反之,若准确度很好,则精确度也一定很高。

第二章作物个体生长量研究法

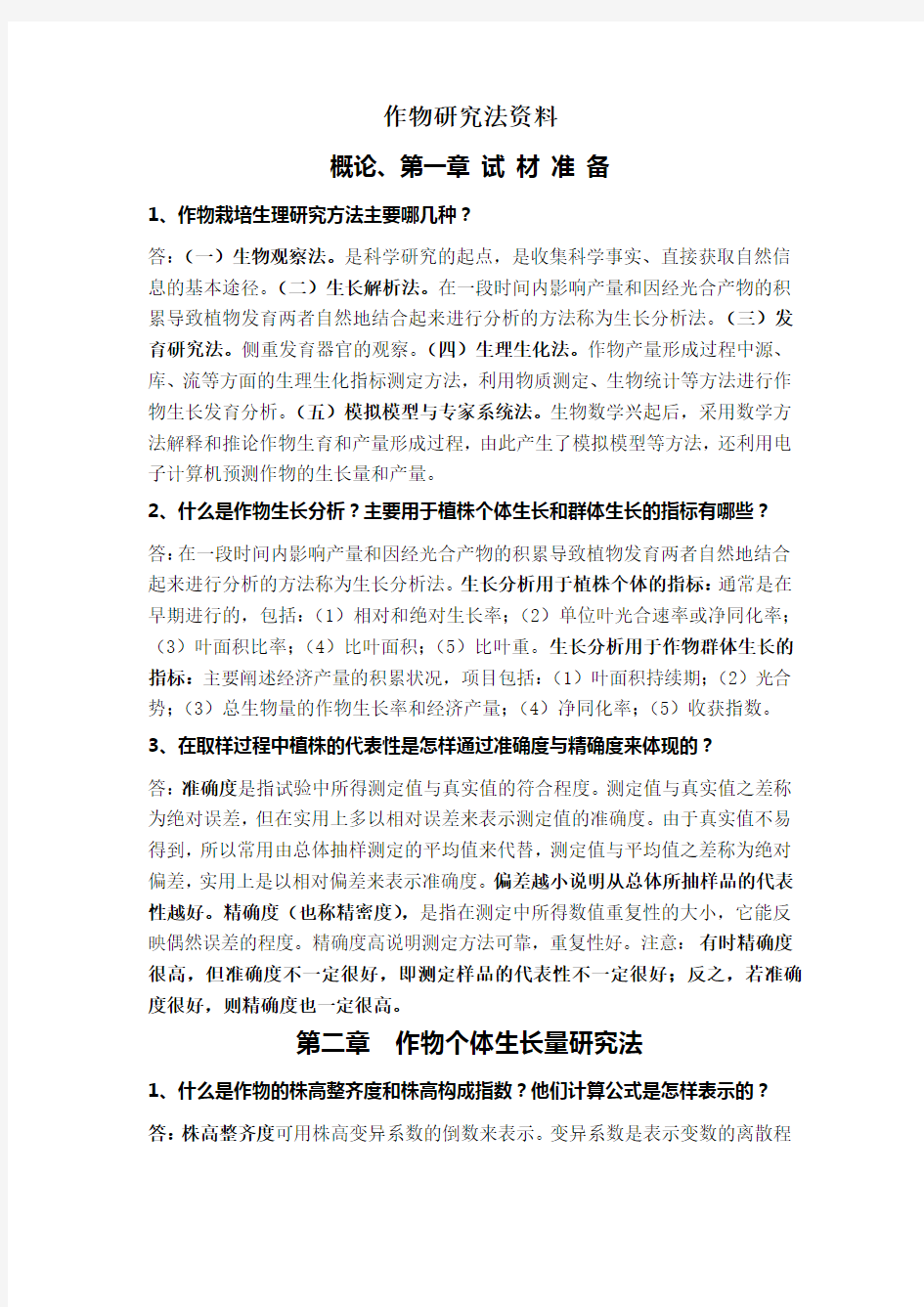

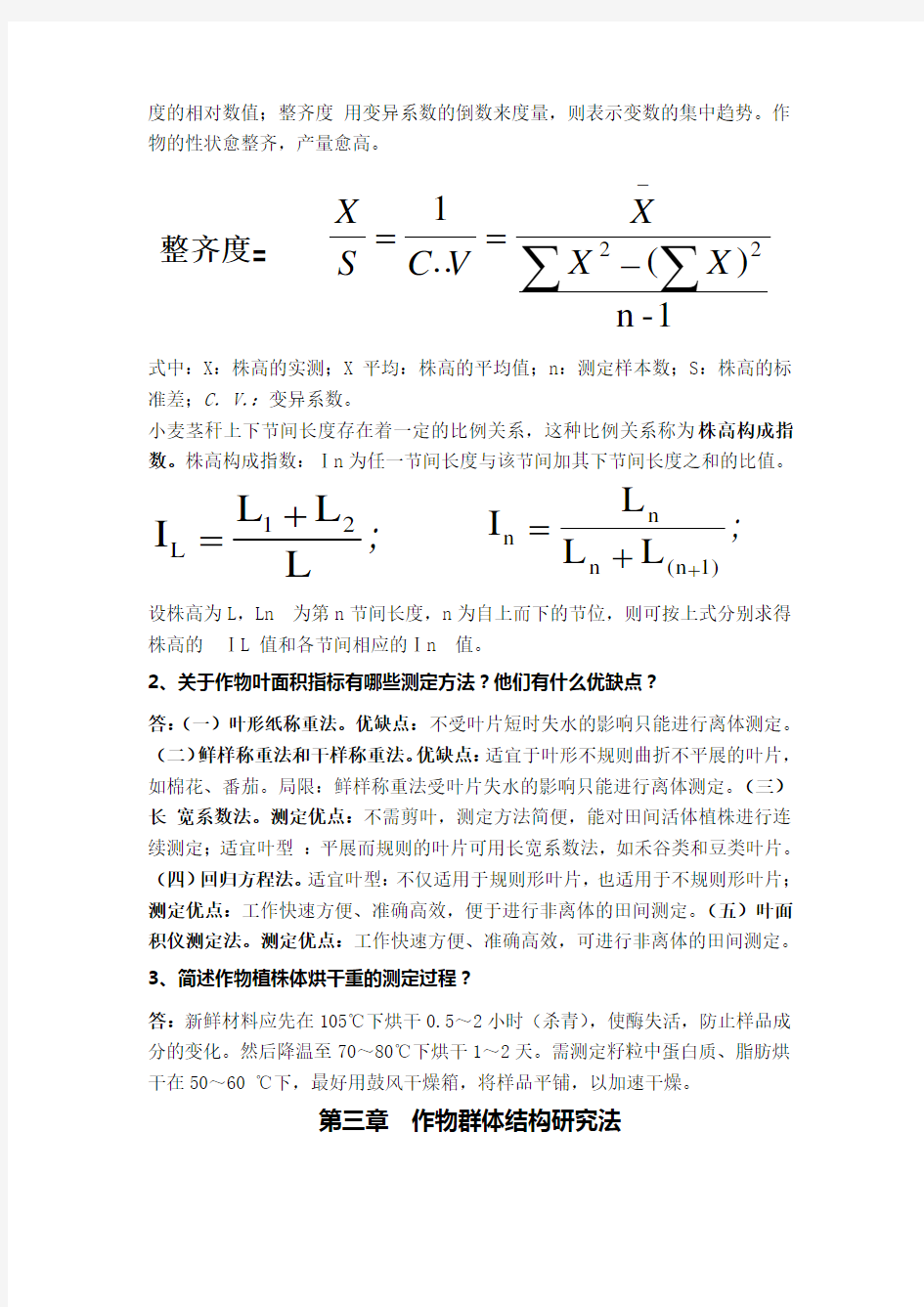

1、什么是作物的株高整齐度和株高构成指数?他们计算公式是怎样表示的?答:株高整齐度可用株高变异系数的倒数来表示。变异系数是表示变数的离散程

度的相对数值;整齐度 用变异系数的倒数来度量,则表示变数的集中趋势。作物的性状愈整齐,产量愈高。

式中:X :株高的实测;X 平均:株高的平均值;n :测定样本数;S :株高的标准差;C .V .:变异系数。

小麦茎秆上下节间长度存在着一定的比例关系,这种比例关系称为株高构成指数。株高构成指数:Ⅰn 为任一节间长度与该节间加其下节间长度之和的比值。

设株高为L ,Ln 为第n 节间长度,n 为自上而下的节位,则可按上式分别求得株高的 ⅠL 值和各节间相应的Ⅰn 值。

2、关于作物叶面积指标有哪些测定方法?他们有什么优缺点?

答:(一)叶形纸称重法。优缺点:不受叶片短时失水的影响只能进行离体测定。

(二)鲜样称重法和干样称重法。优缺点:适宜于叶形不规则曲折不平展的叶片,如棉花、番茄。局限:鲜样称重法受叶片失水的影响只能进行离体测定。(三)长 宽系数法。测定优点:不需剪叶,测定方法简便,能对田间活体植株进行连续测定;适宜叶型 :平展而规则的叶片可用长宽系数法,如禾谷类和豆类叶片。

(四)回归方程法。适宜叶型:不仅适用于规则形叶片,也适用于不规则形叶片;测定优点:工作快速方便、准确高效,便于进行非离体的田间测定。(五)叶面积仪测定法。测定优点:工作快速方便、准确高效,可进行非离体的田间测定。

3、简述作物植株体烘干重的测定过程?

答:新鲜材料应先在105℃下烘干0.5~2小时(杀青),使酶失活,防止样品成分的变化。然后降温至70~80℃下烘干1~2天。需测定籽粒中蛋白质、脂肪烘干在50~60 ℃下,最好用鼓风干燥箱,将样品平铺,以加速干燥。

第三章 作物群体结构研究法

;L L L I 21L +=;1)(n n n n L L L I ++=1-n )

(..122∑∑-==-X X X V C S X 整齐度=

1、叶面积指数如何计算?

答:叶面积指数(Leaf Area Index,LAI )就是指单位土地面积上有多少倍的叶面积, 叶面积指数=叶面积/土地面积 。测定:单叶面积、单株叶面积、单位土地面积内的株数,计算叶面积指数。叶面积指数计算公式:

2、叶片光合势和叶面积持续时间是如何计算和表达的?

答:光合势:指单位土地面积上作物群体在整个生育期或某一生育阶段,总共多大的叶面积,按其功能折算成为“工作日” 。它是叶面积与叶片工作持续日数的乘积,其单位是“米2·日 叶面积持续时间:是表示叶面积及其持续时间的指标。测定不同时期单位土地面积上的叶面积和叶面积指数,即可计算出光合势和叶面积持续时间。测定方法:(1)测定单位土地面积上的作物株数;(2)测定单株叶面积;(3)计算单位土地面积上的叶面积(平方米); (4)计算光合势; 光合势 = 前次叶面积+后次叶面积(㎡) ×持续时间

2

(5)计算叶面积持续时间

两次的叶面积指数和时间间隔就可以计算叶面积持续时间 。

叶面积持续时间(d ) D2-1=( L1+L2 )×(t2- t1)

2

3、作物生长率和净同化率概念是什么?

答:作物生长率(crop growth rate, CGR ):指作物群体在单位时间内生物量的积累数,它可以用来表示作物群体生长快慢的指标。净同化率(net assimilation rate,NAR ):指单位叶面积的作物生长率。它可用来表示单位面积的作物生长量的大小。 )m 面积积测定测定的株数).m 10000(cm )(cm 叶面积 平均2222土地单株-)7.666)

.m 10000(cm )(cm 叶面积平均2222m (一亩地实有株数单株?-

4、简述叶片基角、张开角、弯曲角、叶

仰角、叶向值 的定义和它们之间的相互

关系?

答:1.叶片基角(叶倾角、着生角):叶

片基角即叶基角,它是茎杆和叶片平直部

分的夹角,即图中的角1。2.开张角:是茎

杆与叶耳至叶尖联线的夹角,即图中的角

2。3.弯曲角:是开张角和叶基角的差值。

即图中的角3部分。4.仰角:是叶片平直部分和水平面的夹角。即图中的角4。

5.叶向值:叶片的长度和直立性不同,叶片的着生状态(在空间的分布)就不同,对群体内部的光照影响也就不同。表示叶片的着生状态,可采用叶向值(Leaf Orientation Value,LOV )来表示,其计算公式:LOV=∑A (Ls/Lt )/n 式中:A:叶片仰角;Lt:叶片长度;Ls:基尖距(叶耳至叶尖的空间距离)或叶片 的在水平面的投影长度;N:测定叶片数。关系:叶片仰角反映了叶片的叶向即偏离茎杆的程度,仰角大(叶基角小),叶向值大。基尖距和叶片长度的比值反映了叶片的弯垂状态,当比值接近1时,叶片接近完全挺直状态,这时的弯曲度(开张角和叶基角的差值)接近于零。当比值减少时,表示叶片弯曲程度增加,即叶向值减少。

4、什么叫做透光率(T )或相对照度,它与叶面积指数是怎样的关系?

答:透光率:某一叶层(叶面积指数)处的光强和群体冠层顶部自然光强的比值,称为透光率(T )。透光率的对数和叶面积指数(F )之间存在着直线关系,即随叶面积指数的增加,群体透光率按比例减少。

5、群体消光系数K 值是怎样表示的?他的计算公式怎样表示?

答:群体消光系数:群体消光系数K 值是单位叶面积指数引起的群体透光率减少的对数值。群体消光系数是群体光强垂直方向衰减的特征常数。 K 称为群体消光系数(也称大田消光系数)。

K 值愈大,F 值愈大,即群体内光强衰减愈严重。

6、试举例说明消光系数K 、叶面积指数和干物质生产间的关系.。

答:在叶片分布较为均匀的群体内:

直立型叶片的禾谷类作物群体消光系数约为0F I I ln F 1K -=)logI (logI F

2.3K F 0-=

0.3-0.7;水平型的双子叶作物群体消光系数约为0.7-1.0。水稻的群体消光系数一般为0.5-0.9 左右;棉花群体消光系数为1左右;玉米的消光系数变化范围0.5-0.8 左右。

第四章作物群体物质生产研究法

1、生长的“S”形曲线、净同化率、生物产量、经济产量、经济系数、光能利用率、光能转化率的定义?

答:生长的“S”形曲线:作物从种子萌发、幼苗、开花结实、成熟衰老,其营养体和生殖体的生长过程都表现出慢—快—慢的基本规律。净同化率:单位叶面积上干物质的增加速率,也叫光合生产率或净光合生产率。生物产量:是指作物在生育过程中生产并积累的有机物质的总量,即整个植株(一般不包括根系)总干物质的收获量。其中光合产物占90~95%,从土壤中吸收的矿物质仅占5~10%。包括主、副产品。经济产量:是作物品种改良及生产管理中所提到的产量,是指栽培目的所需要的产品的收获量。光能利用率:光能利用率就是作物所贮存的化学能占光能投入量的百分比。光能转换率:光合产物中所贮存的化学能占光合作用所吸收的光合有效辐射能的百分比(Ec)。

2、提高作物产量途径?

答:(1)建立合理群体结构,提高光能转化率。①确定适宜的种植密度。②充分利用生长季,安排好茬口。如套种、间作、育苗移栽、地膜覆盖等。(2)努力提高经济系数。采用高光效品种,选用株型紧凑,适当矮,光合能力强,光合时间长、叶面积适当的品种。(3)根据主要限制因子增源或扩库,保持产量形成的源库平衡。

3、以玉米生长量的测定结果为例,计算群体生长率、相对生长率、净同化率(NAR)、比叶面积(SLA)、比叶重(SLW)。

*( )内是单位土地面积上的生长量。

解:

A 为土地面积,W1、W2分别为t1、t2时单位面积上的总干重。单位是(g·m -2·d -1)。

式中L 为叶面积,Lw 为叶重。单位为cm2·g -1

第五章 作物光合作用研究法

1、通过物质积累速率、叶片光合放O2速率和叶片吸收CO2速率测定光合作用的方法有哪些?

答:(1)物质的积累速率:① 半叶法;②植物生长分析法。(2)叶片放O2的速率:①气相中O2的释放;②液相中O2的释放。(3)叶片吸收CO2的速率:①化学滴定SLA=Lw L NAR=)

)(())(log (log 3.212121212t t L L W W L L ---- 相对生产率=1

212)log (log 3.2t t W W -- 群体生长率=)(1212t t A w w -- 表1 玉米生长量调查

SL W=w

L w

法;②PH法;③同位素法;④红外线气体分析法。

2、试述半叶法和红外线气体分析法的原理和优缺点。

答:半叶法原理:半叶法是通过测定植物叶片在自然光照条件下重量的增加,来了解植物光合速率(Sachs,19 世纪)。随后,学者提出了改良半叶法。其做法是在叶基部或叶柄处用开水或医用吸入器喷射蒸汽,杀死筛管组织,破坏叶柄韧皮部,以抑制物质外运。优点:不需复杂的仪器设备,简便易行。可反映自然条件下的光合作用。缺点:破坏被测材料;测定时间长,环境条件不易控制;不能测出短时间 Pn的变化;测定效率低、误差较大。红外线气体分析法原理:凡振动频率与气体分子的振动频率相同的红外光,在透过气体时均可形成共震而被气体吸收,使透过的红外光能量减少。被吸收的红外光能量多少与被测气体对红外光的吸收系数(K )、气体的密度(C)和气层的厚度(L )有关,并服从比尔—兰伯特定律。优点:灵敏度高;反应速度快、响应时间短,可快速跟随 CO2浓度的变化测出 CO2瞬间变化;不破坏试材;易实现自动化、智能化。

3、分析开放式和闭路式红外线气体分析法测定光合速率的优缺点?如何减少测定误差?

答:开放式测定:优点1)装置简单;2)可连续测定;3)多样品同时测定;4)可测光呼吸;5)可群体测定。缺点1)管道系统复杂,故障概率大;2)测定时间长、效率低;3)进行长时间测定需控温设备;4)需精确测定空气流量;5)需稳定CO2气源。闭路式测定:优点:结构简单,容易掌握;对IRGA精度要求不高;不用测流速,减少误差和结构的复杂性;一次测定时间短;可很快测出Pn—CO2浓度曲线及CO2补偿点。缺点:为非恒态测定;不能对Pn做长时间的连续监测;需要精确测定整个系统容积;不能反映出Pn瞬时变化;要求叶室完全密闭,对同化室及材料要求严格,密封好。光合测定误差的控制:①选择同样生育期、相同叶龄、部位的叶片进行比较;②测试叶位的选择;③测定时期的选择;④测定时间的选择;⑤供试材料的准备。

第六章数字栽培技术

1、数字栽培技术的基本特征是什么?

答:(一)系统化。对作物栽培学中涉及到的对象和过程能进行系统全面的数字化表达、设计、控制和管理。其中,对象或成分包括作物、土壤、大气等,过程涉及到阶段发育、光合同化、器官建成、物质分配等。(二)模型化。通过对作物生长发育过程及其与环境和技术之间的关系进行定量分析,建立作物生长发育和产量形成模拟模型;通过建立具有时空规律的作物管理知识模型,用于动态条

件下的定量化作物生产管理方案或作物栽培模式;通过研究不同传感器获取的信息与作物生长特征之间的定量关系,建立基于遥感的作物生长无损监测模型。(三)无损化。利用遥感监测方法,对作物生长特征(包括LAI、生物量、氮素营养、水分状况、病虫草害以及产量与品质指标等)、环境条件(土壤的基本理化特性等)及基本农情信息(种植的作物类型、作物面积等)进行实时的、非破坏性的快速获取。(四)信息化。将与作物栽培管理相关的基础数据和信息(包括气象因子、土壤特性、品种类型、生产条件等)均进行数字化,通过建立数据库管理系统或空间信息管理系统,实现基本农情数据的信息化。(五)科学化。基于作物栽培学原理,通过有效藕合与集成数字化栽培中的关键技术,建立数字农作决策支持系统,通过应用系统的示范推广,实现作物栽培管理决策的智能化和科学化。

2、数字栽培技术的支持技术有哪些?

答:一、数据库技术。概念:数据库系统(database system)是一种能有组织地和动态地存储、管理、利用一系列有密切联系的数据集合(数据库)的计算机系统。应用:农业资源环境信息数据库、农业生产资料信息数据库、农业生产技术信息数据库、农产品市场信息数据库等。二、空间信息技术。概念:主要包括GIS和GPS。GIS是关于整个或部分地球表面空间中有关地理分布数据输入、管理、分析、检索、图示与输出的计算机技术系统。应用:①空间变量信息采集的定位,如作物苗情、产量的定位等。②用于农田面积和周边的测量。③引导农业机械实施操作。三、遥感监测技术。概念:指把传感器获得的目标物体或自然现象的信息信号,通过一定的数据处理和分析判读,来识别目标物体或自然现象的技术方法。应用:作物生长环境的实时监测(土壤水分、养分指标的监测)、作物生长特征的监测(LAI、生物量、营养状况、水分状况等)、病虫草害发生情况的监测、及产量和品质指标的监测等。四、系统模拟技术。概念:运用系统学原理,根据事物发生和演变的动态过程,对系统结构成分与环境之间的机理性关系进行定量描述和动态模拟,并建立计算机模型。应用:(1)可对作物产量品质形成等过程进行定量的描述和动态的预测。(2)可实现包括不同类型品种、不同播种密度、不同水肥运筹等栽培方案的评估。(3)与GIS、RS的结合可以实现作物生长发育及产量品质定量化模拟预测与决策支持。五、人工智能技术。概念:是研究人类智能规律,构造具有一定智能行为,以实现用电脑部分取代人脑劳动的综合性科学。人工智能的应用主要包括专家系统、神经网络、遗传算法等。应用:以专家系统为代表的研究最多取得了一系列的研究成果和应用效益。六、管理决策技术。七、信息服务技术。概念:是以现代信息技术的综合运用为基础,以作物生产信息流为主线,开发和完善基于网络数据库和Web GIS的作物信息服

作物发育研究法 1、实验目的 1.1 学习生长分析的各项指标的测定过程及计算方法 1.2 了解作物研究的基本过程 1.3 掌握田间取样的方法和各种测定仪器的使用。 1.4 学习生长分析法的测定与计算,分析各生理指标间的关系。 2、实验材料 小麦 3、实验内容 3.1 测定株高整齐度 株高整齐度表示作物田间的长势,整齐度高则表示作物群体田间长势一致,则有可能达到高产。整齐度更是衡量田间管理是否合格的一项指标。整齐度即株高变异系数的倒数:1/CV 3.2 测定透光率: 作物群体光能的利用率的高低是作物高产的前提,透光率的大小决定了底层叶片光合强度的高低。透光率=I/I0。 3.3 测定植株叶向值 叶向值是研究作物株型时的重要指标,它可以客观的反应叶片的空间的分布及姿态。更能反应作物田间的光能分布情况。叶向值综合了叶片仰角、叶片长度、基尖距三项指标,用它来衡量作物叶片的着生状态更为客观。LOV =∑A(L s/L t)/n 3.4 作物生长分析

生长分析法是以作物生育过程中干物质增长过程为中心进行研究的,在测定干物质增长的同时,也测定叶面积。生长分析法的基本观点是作物产量以干物质重量来衡量,作物生育进程也以植株干物质增长过程为中心进行研究。其具体做法是每隔一定天数进行取样调查,测定植株不同器官的干物重并同时测定叶面积。下面是一些重要的生长分析法考察的生理指标。 3.4.1 叶面积指数(LAI) 叶面积指数是指作物群体总绿色叶面积与该群体所占土地面积的比值。即叶面积指数=总绿叶面积/土地面积。作物大田生产通常是依靠单位土地面积上的作物群体来进行的,所以计算叶面积指数时要以单位土地面积上的群体叶面积为准而不能以单株叶面积为准。 LAI =平均单株叶面积/平均单株土地面积=平均单株叶面积/(株距×行距) 3.4.2 光合势(LAD) 光合势是指在某一生育时期或整个生育时期内群体绿叶面积的逐日累积,光合势的单位以万m2·d/ hm2来表示。计算某一时期内的光合势的方法,一般是以这一时期内单位土地上的日平均叶面积乘以这一时期延续的天数。在群体生长正常的条件下,群体干物质积累数量与光合势呈正相关。 LAD=1/2(L2+L1)(t2—t1) 3.4.3净同化率(NAR ) 净同化率是在群体条件下衡量作物叶片净光合生产效率的指标,它是指单位叶面积在单位时间内所积累的干物质数量。NAR= (W2-W1)/1/2(L1+L2)*(T2-T1) 3.4.4 作物生长率(CGR)又叫群体生长率,它表示单位土地面积上作物群体干物质的增长速度,也就是单位土地面积上作物群体在单位时间内所增加的干物

作物研究法资料 概论、第一章试材准备 1、作物栽培生理研究方法主要哪几种? 答:(一)生物观察法。是科学研究的起点,是收集科学事实、直接获取自然信息的基本途径。(二)生长解析法。在一段时间内影响产量和因经光合产物的积累导致植物发育两者自然地结合起来进行分析的方法称为生长分析法。(三)发育研究法。侧重发育器官的观察。(四)生理生化法。作物产量形成过程中源、库、流等方面的生理生化指标测定方法,利用物质测定、生物统计等方法进行作物生长发育分析。(五)模拟模型与专家系统法。生物数学兴起后,采用数学方法解释和推论作物生育和产量形成过程,由此产生了模拟模型等方法,还利用电子计算机预测作物的生长量和产量。 2、什么是作物生长分析?主要用于植株个体生长和群体生长的指标有哪些?答:在一段时间内影响产量和因经光合产物的积累导致植物发育两者自然地结合起来进行分析的方法称为生长分析法。生长分析用于植株个体的指标:通常是在早期进行的,包括:(1)相对和绝对生长率;(2)单位叶光合速率或净同化率;(3)叶面积比率;(4)比叶面积;(5)比叶重。生长分析用于作物群体生长的指标:主要阐述经济产量的积累状况,项目包括:(1)叶面积持续期;(2)光合势;(3)总生物量的作物生长率和经济产量;(4)净同化率;(5)收获指数。 3、在取样过程中植株的代表性是怎样通过准确度与精确度来体现的? 答:准确度是指试验中所得测定值与真实值的符合程度。测定值与真实值之差称为绝对误差,但在实用上多以相对误差来表示测定值的准确度。由于真实值不易得到,所以常用由总体抽样测定的平均值来代替,测定值与平均值之差称为绝对偏差,实用上是以相对偏差来表示准确度。偏差越小说明从总体所抽样品的代表性越好。精确度(也称精密度),是指在测定中所得数值重复性的大小,它能反映偶然误差的程度。精确度高说明测定方法可靠,重复性好。注意:有时精确度很高,但准确度不一定很好,即测定样品的代表性不一定很好;反之,若准确度很好,则精确度也一定很高。 第二章作物个体生长量研究法 1、什么是作物的株高整齐度和株高构成指数?他们计算公式是怎样表示的?答:株高整齐度可用株高变异系数的倒数来表示。变异系数是表示变数的离散程

一.名词解释 1、安全齐穗期:生产中常将秋季连续2天或3天低于20-23℃的始日定为安全齐花期,向前推5天为安全齐穗期。 2、拔节:水稻基部节间开始显著伸长,株高开始迅速增加的现象。 3、拔节长穗期: 长穗期从穗分化开始到抽穗止,一般需要30d左右,生产上也常称拔节长穗期。 4、保花肥:防止颖花退化的肥料称为保花肥,一般雌雄形成至花粉母细胞减数分裂期施肥。 5、超重期:指种子出苗后经过一定的生长,植株总干重超过原有种子干重的时期。 6、抽穗::穗顶即露出剑叶鞘,即为抽穗。 7、出叶间隔: 相邻两片叶伸出的时间间隔,称为出叶间隔。 8、促花肥:在第一苞分化至第一次枝梗原基分化时追肥,有促进颖花数增多的效果,称“促花肥”。 9、稻谷催芽:是根据种子发芽过程中对温度、水分和空气的要求,利用人为措施,创造良好发芽条件,使发芽达到“快、齐、匀、壮”。 10、生态需水:生态需水:生态需水是指利用水作为生态因子,造成一个适于水稻生育的良好环境而需要的水。主要包括棵间蒸发和稻田渗漏两部分。 11、稻米品质:稻米在加工、外观、食用、营养以及安全等方面的特性,它既反映稻米内在自然属性,又体现其社会属性的一组综合性状。 13、断奶肥:幼苗在1叶1心时,胚乳中贮藏的氮已经用完,是氮断奶期,为了满足这时幼苗生长对氮的需要而施用肥料,一般生产上1叶1心时施用。 14、垩白度:垩白米率与垩白面积的乘积为垩白度。 15、垩白米率:是整精米中垩白米粒的百分比 16、垩白面积是垩白占整粒米投影面积百分比。 17、发根率:单位时间或单位地上部干重的必根能力,如发根重对地上部干重的百分重表示。 18、发芽势:表示种子的发芽的整齐度,以规定的时间内发芽种子数占供试种子数的百分数来衡量。 19、发育特性:指影响稻株从营养生长向生殖生长转变的若干特性。 20、返青分蘖期:是指移栽到幼穗分化以前的时期。 21、返青期:秧苗移栽后,由于根系损伤,有一个地上部生长停滞和萌发新根的过程,约需5d左右才恢复正常生长,称返青期。 22、分蘖:稻株分蘖节上各叶的腋芽生长形成的分枝。 23、分蘖节:水稻在拔节之前,基部节间并不伸长而聚集在一起,分蘖着生在基部群集的节上,统称为分蘖节。 24、分蘖期:从4叶出生开始萌发分蘖直到拔节为止为分蘖期。 25、感光性:品种因受日照长短的影响而改变生育期的特性,称为感光性。 26、感温性:品种因受温度高低的影响而改变生育期的特性,称为感温性。 27、高峰苗期:生产上把分蘖增加,至拔节或稍前分蘖不再增加,全田茎蘖苗最多的时期称最高茎蘖数期(或高峰苗期)。 28、高效叶面积:指有效茎上部三张叶片的面积。 29、高效叶面积率:高效叶在群体叶面积中所占的比例称高效叶面积率。 30、搁田:又称为晒田、烤田。中期搁田是指分蘖末拔节穗分化初进行的脱水露

0901作物学博士、硕士学位基本要求 第一部分学科概况和发展趋势 作物学是研究作物生产与品种遗传改良的科学。从人类驯化并开始栽种植物起,就有了关于作物生产技术改进及选种留种的实践;从有文字起就有了关于作物生产技术及品种性状改良的记载。《齐民要术》及历代古农书都对农作物品种及种植方法进行过详细描述。经过千年农耕文明的积淀,作物学作为一门系统的科学,于19世纪后期开始逐步形成。早期的作物学称为农艺学,以作物生产技术和作物育种为主体,同时包括土壤、肥料、病理、昆虫、农业机械、农田水利等,后来这些方向均逐步发展成为独立学科。上个世纪60-70年代,在前苏联农业教育体系的影响下,形成了我国作物学的栽培耕作方向;通过国际遗传学理论与国内品种改良实践的结合,建立了作物遗传育种方向。在现代种业发展的推动下,形成了种子科学与技术新方向。近几十年来,通过学科交叉与创新实践,作物学发展快速,学科内涵得到了全面充实和提升,新的学科方向不断涌现,学科体系日臻完善。 作物学在从基因型和环境两方面及其互作关系等角度阐明并揭示作物高产、优质、高效、生态、安全的理论、方法和技术,是理论与应用并重的学科。作物学一级学科下设作物栽培学与耕作学、作物遗传育种学、种子科学与技术等研究方向。作物栽培学与耕作学主要研究作物生理生态、作物栽培理论与技术、耕作制度与作物可持续生产、作物信息技术等。作物遗传育种学主要研究种质资源创新与利用、遗传规律与基因发掘、遗传育种理论与技术、杂种优势理论与应用等。种子科学与技术主要研究农作物种子发育生理与化学调控、种子生产、加工及贮藏、种子质量控制与检验等理论与技术等。

现代生物技术、信息技术和新材料技术为作物学这一传统学科的发展带来了新的机遇,作物学已经成为生命科学领域最具发展潜力的学科之一。随着全球气候变化、人口持续增加和生态环境问题的凸显,作物学学科的发展正面临着世纪新挑战,并被赋予新的内容和使命。因此,作物高产与资源高效栽培理论与技术、作物高产优质协调机理与栽培调控机制、环境友好与作物安全生产理论与技术、作物种质资源的发掘与创新利用、作物遗传改良与杂种优势利用、作物生物技术与分子育种、种子质量控制理论与技术及其产业化工程技术研究等,已成为作物学发展的重点研究领域。

作物栽培学总论复习题 1.作物栽培学——是研究作物生长发育、产量与品质形成规律及其与环境条件的关系,并在此基 础上采取栽培技术措施以达到作物高产、稳产、优质、高效目的的一门应用科学。 2.持续农业——指既能保证食物安全,又能保持经济效益、生态效益、环境效益协调发展,加速 走向市场化、科学化、现代化的农业。 3.引种——指从外地(包括国外)引入当地没有的作物,借以丰富当地的作物资源。 4.生长——是指作物个体、器官、组织和细胞在体积、重量和数量上的增加,是一个不可逆的量 变过程。 5.发育——是指作物细胞、组织和器官的分化形成过程,也就是作物形态、结构和功能上的变化, 质的变化。 6.S形生长进程——指作物的器官、个体或群体的大小、数量和重量随时间延长而表现出的变化曲 线呈S形。S形生长进程即“慢-快-慢”的生长进程。 7.作物的物候期——即人为制定的用于判断作物达到某一生育时期的作物形态特征,或者说~就是 作物达到某一生育时期的一个人为标准。 8.种子寿命——指种子从生理成熟到生命力丧失的生活期限。 9.休眠——适宜萌发的条件下,作物种子停止萌发的现象。 10.叶面积指数——总绿叶面积/土地面积。 11.自花授粉作物——具有自交亲和性的作物(水稻、小麦、大麦、大豆、花生等)。 12.异花授粉作物——具有自交不亲和性的作物(白菜型油菜、向日葵)。 13.常异花授粉作物——具有自交亲和性,但异交率在5%以上(甘蓝型油菜、棉花、高粱、蚕豆等)。 14.作物的感光性——是指作物必须经过一段时间的光周期诱导后才能从营养生长转入生殖生长的 特性。 15.作物的感温性——是指一些二年生作物(冬小麦、冬油菜、冬黑麦等)必须经过一段时间的低 温诱导后才能从营养生长转入生殖生长的特性。 16.短日照作物——日照长度短于一定的临界日长时才能开花的作物,如大豆、烟草、晚稻等。 17.长日照作物——日照长度长于一定的临界日长时才能开花的作物,小麦、油菜等。 18.中性作物——对日照长度没有严格要求,四季开花的作物,如荞麦。 19.定日性作物——只在一定的日照长度下才能开花的作物,如甘蔗12.75h。 20.作物的基本营养生长期——这种在作物进入生殖生长之前,不受温度和光周期诱导影响而缩短 的营养生长期。 21.生物学起点温度——即作物生长发育所需的最低温度。 22.营养生长——作物营养器官(根、茎、叶)的生长称为营养生长。 23.生殖生长——生殖器官(花、果实、种子)的生长称为生殖生长。 24.叶龄余数——即总叶数减去已抽出的叶数。 25.叶龄指数——即已抽出的叶片数占总叶数的百分比。 26.经济系数——即经济产量占生物产量的比例。 27.相对生长率——单位重量的植株在单位时间增加的重量。 28.净同化率——单位叶面积在单位时间内生产的干物质。 29.比叶面积——也叫比叶重,即叶面积与叶干重的比值,用于衡量叶片相对厚度。 30.作物生长率——即群体生长率,表示单位时间、单位土地面积上所增加的干物重。

第一章绪论 第一节:作物栽培学的性质、任务和研究法 一、导学 二、引导视频、单元精讲 三、学习内容(包括两个部分,1个是掌握部分,1个是拓展部分。)

要求,促进作物的生长发育,使之产量高且品质好。因此,作物栽培学是一门综合性很强的直接服务于作物生产的科学。 作物栽培、蔬菜栽培和果树栽培等,共同构成了作物种植业。作物种植业是农业的重要组成部分,是人类把作物品种的潜在生产力和环境资源转化为农产品的生产过程。 (二)作物栽培学的任务 作物栽培学的任务在于根据作物品种的要求,为其提供适宜的环境条件,采取与之相配套的栽培技术措施,使作物品种的基因得以表达,使其遗传潜力得以发挥。换句话说,作物栽培就是通过良种良法相配套,充分发挥作物品种的生产潜力。 二、作物栽培学的理论基础 (一)作物栽培学与相关学科的关系 作物栽培学是一门综合性很强的农业技术科学,与之发生关系的学科是很多的。 应当指出,作物栽培学并不是单纯地综合运用其他学科的研究成果,更不是简单地实施作物种、管、收等田间作业程序。作物栽培学有其自己的理论基础——作物生理生理生态学。作物栽培学是在充分研究和掌握作物个体生长发育和群体建成、产量形成及其对环境条件要求和反应规律的基础之上,综合运用本领域和相关学科的科技成果,加以集成和优化,形成作物生产的技术体系,用于生产。 (二)作物栽培学总论与各论的关系 作物栽培学作为一门学科,它包括总论和各论。 从生产实际来说,栽培作物涉及丰富多彩的作物种类和品种,牵涉到千变万化的环境和条件,更离不开灵活多样的措施和技术。这里面必定含有许多共同的原理和普遍的规律,这就是作物的“共性”。同时,不同的作物又有其自身的特征特性,有其自己对环境条件的不同要求,这又是作物栽培的“个性”。作物栽培学,由于有共有性,而有“总论”,又因为有个性,便不能没有“各论”。“总论”讲述一般知识、基本原理、普遍应用的措施和技术,为各论做铺垫,打基础;“各论”讲述的则是各个作物的知识、原理、栽培措施和技术。总论与各论的关系恰如共性与个性的关系,二者是不可分割和相辅相成的。 三、作物栽培学的特点和研究法 作物栽培学的特点决定于作物栽培这一产业的特点,其研究的方法也与作物栽培的特点密切相关。 (一)作物栽培的特点 1.复杂性多种多样的作物都是有机体,而且各自又有其不同的特征特性。 2.季节性作物生产具有严格的季节性。

作物栽培学各论习题 1.分析亚洲稻作形成的原因。 2.分析我国水稻生产发展变化的原因。 3.比较分析水稻主要器官的同伸规律,指明它们在栽培实践中的应用价值。 4.分析水稻光温反应特性在水稻生产上的意义。 5.从产量构成因素形成的角度,通过综合分析归纳,提出水稻高产栽培途径。 6.分析水稻群体质量指标在水稻高产栽培上的意义与作用。 5.环境条件与栽培措施对水稻产量有哪些影响?实践上如何调控? 6.比较分析常规栽培、抛秧栽培与机插栽培的特点和技术关键。 7.根据水稻需肥规律与营养特性,提出水稻高产施肥方案。 8.系统掌握水稻的需水特点,探讨水稻高效用水与节水的途径和技术。 9.分析水稻抛秧栽培、机插栽培、直播栽培、再生栽培和旱种栽培的异同,生产上如何因地制宜应用? 10. 如何进行水稻生长发育诊断? 11.简述小麦根、茎、叶生长的基本规律。 12.简述小麦分蘖及其成穗规律。 13.简述小麦穗分化的过程。 14.叙述小麦籽粒形成与灌浆成熟的过程。 15.简述生产中建立小麦合理群体结构的途径。 16.简述小麦品质性状的分类、指标和影响小麦品质的因素。 17.简述小麦的养分需求规律和施肥技术。 18.简述小麦的水分需求规律和灌排技术。 19.叙述小麦苗期、中期、后期的生育特点、调控目标和栽培管理技术要点。 20.叙述稻茬麦少免耕栽培技术要点。 21.简述南方旱茬麦高产栽培技术要点。 22.玉米苗期、穗期、花粒期的主要生育特点及田间管理的主攻方向和措施。 23.玉米雌雄穗在分化过程中的异同点有哪些?根据穗分化的特点提出增加穗粒数的肥水调控主要措施。 24.从玉米的光合特性分析玉米高产的生理基础。 25.从作物源库关系分析提高玉米产量潜力的可行途径。 26.如何根据玉米的需肥规律定需肥量和科学施肥? 27.什么时期为玉米的需水临界期?如何根据玉米不同生长阶段的需水特点,确定适宜的水分管理措施。 28.叙述中国大豆栽培区划的发展和常用区划; 29.大豆生育时期是如何划分的,标准如何确定? 30.大豆生长发育特点与禾本科作物有何不同? 31.大豆对基本环境条件的要求有那些? 32.大豆栽培有那些基本技术要求? 33.大豆窄行密植栽培的技术要点? 34.黄淮夏大豆栽培的主要技术措施? 35.南方春豆、夏豆、秋豆栽培有那些共性技术? 36.南方大豆间作套种有那些种植方式? 37.鲜食大豆在栽培管理上有些什么特殊要求?

单项选择题 1、作物产量中常说的经济系数是指 1.生物产量与经济产量之比 2.经济产量与生物产量之比 3.生物产量与经济产量的百分比 4.经济产量与生物产量的百分比 2、作物品质的评价指标中,下述属于形态指标的是 1.蛋白质 2.氨基酸 3.脂肪 4.颜色 3、作物生长的“营养三要素”是指 1. C、H、O 2. N、P、K 3. S、N、P 4. N、P、S 4、下列哪种根属于产品器官 1.气生根 2.须根 3.块根

4.不定根 5、下列属于喜钾作物的是 1.水稻 2.玉米 3.马铃薯 4.小麦 多项选择题 6、影响复种的条件包括 1.热量 2.水分 3.地力与肥料 4.劳畜力与机械化等 7、下列哪些作物需经过一定时期的低温诱导才能正常开花结实。 1.大麦 2.小麦 3.黑麦 4.油菜 8、作物的播种方式包括 1.插播

2.条播 3.点播 4.重播 9、下面哪些材料可用于繁殖下一代 1.颖果 2.块茎 3.块根 4.鳞茎 10、按照土壤质地进行分类,一般可以把土壤区分为下列几大类 1.砂土类 2.黑土类 3.壤土类 4.黏土类 11、根据作物对二氧化碳同化途径的特点,下列哪些作物属于C3作物 1.小麦 2.大豆 3.玉米 4.棉花 12、间作与套作不相同点在于 1.共生期长短不一样 2.熟制不一样 3.复种指数不一样

4.前者是成行种植,后者是成带种植 13、关于土壤质地下列表述正确的是 1.沙质土壤结构良好,保水保肥。 2.壤质土耐旱耐涝,适耕期长。 3.黏质土吸附作用强,保肥性好。 4.沙质土壤保水不保肥。 14、下列属于长日照作物的是 1.小麦 2.烟草 3.大麦 4.油菜 15、种子萌发必不可少的因素包括 1.光照 2.温度 3.水分 4.氧气 16、从引种角度看,短日照作物由北方向南方引种,下列表述正确的是 1.生育期缩短 2.生育期延长 3.生育期不变 4.营养生长期缩短 17、按照作物“S”生长进程,下列说法正确的是

作物学研究进展 作物学是农业科学的核心学科之一,本科学的两个主要的二级学科为作物育种学和作物栽培学。作物科学的根本任务是探索揭示作物生长发育、产量与品质形成规律和作物重要性状遗传规律;研究作物育种技术和培育优良品种,创新集成高产、优质、高效、生态、安全栽培技术体系,相互配套应用于作物生产,为我国现代农业可持续发展,保障粮食安全和农产品有效供给、生态安全,提供可靠的技术支撑。 一、近年来本学科国内外发展状况 进人21世纪,世界作物科学与技术发展形势发生了巨大变化,生物技术和信息技术向作物科学领域迅速渗透与转移,高新技术与传统技术相结合,促进了作物科学与技术的迅速发展。发达国家通过生物技术和信息技术创新应用,推动了作物生产向优质、高效、无污染方向发展,显著提高了作物生产的可控程度和农产品的巿场竞争力。我国作物科学与技术发展以高产、优质、高效、生态、安全为目标,以作物学科改良和栽培技术创新为突破口,促进传统技术的跨越升级,推动现代农业的可持续发展。 (一)作物遗传育种发展突出 1.以生物技术为特征的现代育种发展迅速 依据生物遗传变异的原理,育种的方法从杂交育种、诱变育种到多倍体育种、单倍体育种,再到基因工程、细胞工程育种,生物育种技术在我国发展迅速,与发达国家在生物育种新技术差距正在减小。生物技术育种技术将成为提高作物产量和品质的主要途径。 2.以关键性状改良为主的新品种不断涌现 优良品种的选育正逐步由表现型选择向基因型选择、由形态特征选择向生理特性选择的转变,优质、高产、抗逆的有机结合已成为优良品种培育的发展目标和方向;品种改良取得大批具有显著应用效益的成果,推动了农业科技的进步。 3.以方法体系为核心的育种技术得到发展 近年来,通过生命科学及相关学科的渗透、交融和集成,作物遗传育种理论和方法不断拓展,在实现品种矮杆化和杂交化二次重大技术突破的基础上,细胞工程育种、分子标记育种、转基因育种以及分子设计育种等现代育种技术迅速发展。

作物栽培学总论 第一章作物和作物生产 1.简述野生植物、栽培植物及作物之间的相互关系。 2.根据作物的用途和植物学系统相结合可将作物分成几类?请举例说明。 3.哪些农作物起源于中国?哪些农作物在世界上分布较广? 4.谷类作物与禾谷类作物有何区别? 5.主要禾谷类作物包括哪几种? 6.主要豆类作物包括哪几种? 7.北方主要薯类作物包括哪几种? 8.我国主要纤维作物是哪几种? 9.我国主要油料作物是哪几种? 10.作物生产有哪些特点? 第二章作物栽培学的性质和任务 1.简述作物栽培学的性质和任务。 2.简述作物生产目标及其与作物栽培学的关系。 第四章作物的生长发育与环境 1.简述作物生长和发育的概念及其相互关系。 2.简述作物栽培中种子的概念及其所包含的器官种类。 3.什么叫作物的生物产量、经济产量和经济系数? 4.经济系数在作物生产中有何意义?各类作物的经济系数范围一般是多少?经济系数与作物产品器官的种类及其化学成分有何关系? 5.简述作物产量与产量构成因素间的关系。 6.作物生育与温度的关系表现在哪些方面? 7.作物在不同生育阶段的温度三基点有何变化? 8.积温在作物生产中的含义和意义各是什么? 9.作物的冷害和霜害有何区别? 10.何谓作物的需水临界期?各类作物的需水临界期一般都在什么阶段? 第五章作物的产量、品质和生产潜力 1.简述作物的产量潜力及增产途径。 2.简述提高作物品质和效益的途径。 作物栽培学各论(一) 第一章小麦 1.麦类作物一般包括那些作物? 2.简述我国小麦的种植区划。根据各区的生态特点应种植何种类型的专用小麦? 3.简述全国及河北省的小麦生产概况。

《园艺植物研究法》 考试复习资料 A 名词解释 1、园艺(Horticulture):指园艺生产即种植果树、蔬菜、观赏植物等的技能和艺术,可相应地分为果树园艺、蔬菜园艺和观赏园艺。 2、科学(Scientia, Science):科学是反映自然、社会和思维等客观规律的知识或学问,是世界观、社会意识、人类经验总结、技术预测、人类活动的组织形式,是有关客观世界规律及其改造途径的学问。 科学的基本组成成分—① 人:从事科学研究的人(包括人的理论、思想和方法)。② 文献资料:参考文献(如书刊、杂志或其它信息资料)。③ 工具(仪器):仪器设备、各种原材料及用品等。 3、技术(Technology):人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来,并在生产劳动中体现出来的经验和知识,也泛指其它方面的操作技巧,是可以买卖的物品和方法。 4、研究(Research—advanced study of a subject so as to learn new facts or scientific laws):对事物的真相、性质和规律进行探索性的考察。科学研究:就是对自然、社会和思维规律新知识的探求。 5、观察:是指人们通过感觉器官,在自然发生的条件下,直接感受观察对象提供的信息过程。观察是人们认识事物获得感性材料最起始的手段,已经成为科学研究的一种基本方法和必要步骤,各门学科都要用到它。观察是最古老的方法,也是最基本的方法。所以有人说“科学研究开始于观察。” 6、调查总结研究法:选择具有代表性的条件(如自然和人文条件),通过系统调查,总结规律,提出措施或技术的方法叫调查总结研究法。 指在一定自然条件下,对果树本身、栽培技术、生产效果等进行系统调查、观测、记载,并根据结果进行概括总结、综合分析,以探索果树的生物学特性、生长发育规律等,为优质高产栽培提供理论依据。 7、田间试验法:指在大田的自然环境中,进行人为的处理与控制,以差异对比法的基础,以果树本身作为指示者进行一系列处理、观察、比较,来客观评定不同处理的效果与反应。 8、实验室实验:在完全人为控制的条件下,研究果树本身和生产栽培的各种问题,从中找出规律。 9、植株类型(株型):在一定立地条件下,植株与其环境长期适应所形成的植株营养水平与结构类型。 10、树势:指果树生长势的强弱或果树生长发育状况的好坏。它是用新梢年长量和其它指标来表达的,用生长和结果的关系不划分的。四级:旺—壮—中—弱;三至五级:强—中强—中—中弱—弱 11、叶面积系数:叶面积总和/取样的土地面积 12、产量:分为生物学产量、果实产量、市场产量、可利用产量、经济产量。 (1)生物学产量:从栽植到砍伐时的单位面积上的干物质量 (2)果实产量:生产期间的鲜果总量 (3)市场产量:按贸易等级和大小划分的有上市能力的果实量 (4)可利用产量:上市产量中可作为加工的那部分产量 (5)经济产量:一年生产经济器官的数量叫经济产量。 13、经济产量:一年生产经济器官的数量叫经济产量。 经济产量=生物产量×经济系数=(光合产量-消耗) ×经济系数=[(光合面积× 光合时间× 光合能力)-消耗] ×经济系数 14、果树营养诊断:就是从果树长相、物质种类和数量、植株形态来判断在各种条件下正常生长发育和创造高产、稳产、优质所需物质的程度和反应,即通过各种方法调查判断植物的营养状况是处于缺乏、适当或过剩,为合理施肥提供依据。 15、试验设计:试验设计是指试验研究工作开展之前,根据研究目的和要求,运用数理统计的原理,结 合园艺植物的特点和实验的实际条件来对试验做全面的规划和统筹安排,制定出合理的实验计划。 16、实验方案:指根据实验目的与要求而拟定的进行互相比较的一组试验处理的总称。它是整个实验工作的核心部分。 17、科技论文:又叫科学论文,是科学研究论文和技术试验报告的总称,是科技人员以文字形式总结成果、发展理论和阐明学术观点的论理性文章。

作物栽培学试题及答案 一、名词解释(每小题2分,共计14分) 1、温度三基点 2、冻害 3、作物需水临界期 4、复种 5、间作 6、基本耕作 7、杂草 二、单项选择题(每小题1分,共计10分) 1、()是指作物一生中通过光合作用和吸收作物所生产和累积的各种有机物的总量。 A.生物产量 B.经济产量 C.光合产量 D.净生产量 2、()是指栽培目的所需要的产品的收获量。 A.生物产量 B.经济产量 C.光合产量 D.净生产量 3、生物产量转化为经济产量的效率称为()。 A.转化率 B.经济产量 C.经济系数 D.产量构成 4、()是谷类作物产量成分中的补偿能力最大的成分。 A.单位面积穗数 B.单穗粒数 C.种子千粒重 D.颖花数 5、经济系数最低的作物是()。 A.水稻 B.马铃薯 C.甜菜 D.大豆 6、谷类作物产量形成的主要特点是产量成分的()。 A.光合作用 B.补偿能力 C.相互抑制 D.相互促进 7、谷类作物小穗和小花的发育除受遗传影响外,最大影响因素是()。 A.种植密度 B.水肥供给 C.病虫危害 D.环境条件 8、作物干物质积累量最大的时期是()。 A. 缓慢增长期 B.指数增长期 C.直线增长期 D.减慢停止期 9、作物干物质积累速度最快的时期是()。 A. 缓慢增长期 B.指数增长期 C.直线增长期 D.减慢停止期 10、叶面积与植株干重之比称为()。 A.相对生长率 B.净同化率 C.叶面积比率 D.比叶面积 三、多项选择题(多选、少选、漏选、错选均不给分,每小题1.5分,共计15分) 1、农田生物的生态效应有()。 A.影响土壤肥力 B.影响农田小气候 C.改良土壤 D.固定流沙 E.保持水土 2、影响植物蒸腾速度的因素有()。 A.植物的形态结构 B.植物的生理类型 C.温度 D.气流 E.土壤水分的有效性 3、作物通过春化,其低温诱导的时期一般在作物感光前进行,可在()。 A.处于萌动状态的种子时期 B.苗期 C.花芽分化期 D.开花期 E.授粉期 4、冷害造成作物死亡的原因有()。 A.细胞间隙结冰 B.水分代谢失调 C.酶促反应平衡被破坏 D.原生质被撕裂 E.物质代谢平衡被打乱 5、土壤污染的类型有()。 A.固体废弃物污染 B.水污染 C.大气污染 D.生物污染 E.农业污染 6、节水灌溉技术主要有()。 A.喷灌技术 B.微灌技术 C.膜上灌技术 D.地下灌技术 E.作物调亏灌溉技术

《作物栽培学》复习题 一、单项选择题 1.瓦维络夫(1935年)将世界栽培植物的起源中心分为() A 8个 B 3个 C 13个 D 12个 2.以下为日照长度变长时开花的作物是() A 水稻 B 玉米 C 大麦 D 烟草 3.薯芋类作物的产品器官是() A 籽实 B 生殖器官 C 营养器官 D 种子 4.种子萌发过程中,无活力的死种子也能完成的过程是() A 萌动 B 萌发 C 出苗 D 吸胀 5.干燥环境下形成的绿豆种子,其休眠的原因是() A 胚的后熟 B 硬实 C 发芽的抑制物质 D 种子小 6.有利于提高作物的根冠比是() A 土壤水分充足 B 干旱 C 增施氮肥 D 剪根 7.玉米的需水临界期为() A 拔节至孕穗 B 孕穗至开花 C 开花至乳熟 D 乳熟至完熟 8.以下属喜氮作物的是() A 棉花 B 大豆 C 小麦 D 油菜 9.油菜的收获指数大致为() A、0.15 B、0.28 C、0.47 D、0.66 10.间套复种模式小麦/玉米/(甘薯+大豆)表示()。 A、一年四熟 B、四熟四作 C、三熟四作 D、二年三熟 11.四川等区域稻田的最主要轮作方式是() A 冬季作物年间轮换,夏季连作水稻 B 夏季水旱轮作 C 冬季作物和夏季作物均轮换 D 冬季和夏季均不轮换 12.作为播种材料的种子,一般发芽率不低于() A 60% B 70% C 90% D 100% 13.水稻群体叶面积系数在以下哪个生育时期最大() A 拔节期 B 抽穗期 C 成熟期 D 移栽期

14.属于自花授粉的作物有() A 水稻 B 玉米 C 棉花 D 高粱 15.以下器官是“库”的为() A 功能期内的叶 B 开花前作物的茎鞘 C 根系 D 开花后作物的茎鞘 16.作物群体内部,二氧化碳浓度较高的部位为() A 近地面层 B 中层 C 上层 D 顶层 17.以下属喜磷作物的是() A 水稻 B 高粱 C 花生 D 烟草 18.薯类作物的收获指数为() A、0.15 B、0.28 C、0.7-0.85 D、0.9 19.积温为3500-5000℃可() A 一年一熟 B 一年二熟 C 一年三熟 D 一年四熟 20.以下种植模式属于一年三熟的模式是() A小麦+蚕豆-玉米B油菜+马铃薯-水稻C小麦/玉米-水稻 D 小麦-玉米玉米 21.能均衡利用土壤营养元素的种植方式是() A 连作 B 复种连作 C 单作 D 轮作 22.甘蔗适宜收获期在() A 工艺成熟期 B 生理成熟期 C 叶片成熟期 D 开花期 23.大麦的花序属于() A 圆锥花序 B 穗状花序 C 总状花序 D 聚伞花序 24.小麦的需水临界期为() A 拔节至孕穗 B 孕穗至抽穗 C 开花至乳熟 D 乳孰至完熟 25.禾谷类作物稻、麦的收获指数大致为()左右。 A 0.1 B 0.5 C 0.9 D 0.8 26.千粒重25-30克的农作物为()。 A 玉米 B 小麦 C 水稻 D 油菜 27.二氧化碳补偿点较低的作物为()。 A 水稻 B 玉米 C 小麦 D 大麦 28.玉米起源于()起源中心。 A 印度 B 中亚 C 墨西哥南部和中美洲 D 南美 29.属于异花授粉的作物是()。 A 白菜型油菜 B 棉花 C 小麦 D 大豆 30.玉米的种植密度一般为()株/亩。 A 1千左右 B 2万左右 C 1万左右 D 4千左右

作物生长模拟研究进展 杨 宁,廖桂平 (湖南农业大学农学院,湖南长沙,410128) 摘 要:作物生长模拟是一个新兴的研究领域,有助于理解预测和调控作物生长发育及其对环境的反应。本文着重介绍了作物生长模拟模型的定义、特征、国内外的研究动态以及目前常用的生长模型。 关键词:作物;模拟;生长模型;生理生态 中图分类号:S314 文献标识码:A 文章编号:100125280(2002)0520255203 作物模拟是一门新兴的边缘技术,是近期作物生理生态研究的重大进展。它是以系统分析原理和计算机模拟的技术来定量地描述作物的生长、发育、产量形成的过程及其对环境的反应。这种生长模拟模型是作物生理生态知识的高度综合与集成,具有一般性意义[1~3]。成功的生长模拟可广泛应用于理解、预测和调控作物的生长与产量。过去十多年来,随着计算机技术的更新以及作物的生理生态研究的进展,国内外已建立了若干个作物生长模型[1,3]。本文就当前作物模拟的基本特征、现状及前景以及当前作物模拟通用的方法、发展趋势作一个概述。 1 作物生长模拟的定义与特征 过去十多年中,在作物生理生态研究方面积累了大量的资料,对于这些资料进行分析与归纳得出了许多一般定量描述的数学关系。由于作物形态发生的规律性,如油菜主茎总叶数的多少直接影响着油菜产量的高低、群体单株主茎总叶数每增加一片时每公顷产量可增加75kg左右[4,5]。因为主茎总叶数多,一次分枝就多,单株角果数就多。另一方面,不同作物的收获指数和经济产量的关系不尽相同。袁婺洲在作物的收获指数研究中发现,稻麦经济产量的提高主要是通过提高收获指数来实现,生物产量变化不大;而油菜的经济产量主要是通过提高生物产量来实现的[6]。在数量关系上,水稻的收获指数可达到50%~55%,而油菜基本保持在25%~30%。作物生长模型通常是指作物生长系统及其与气候系统、土壤系统互作的逻辑性的数学表达。它应能定量地描述不同地点、环境和时间条件下的作物阶段发育、形态发生、物质积累、分配与产量。作物的生长模型应为建立与操纵这种生长模型的过程。 作物生长模型不同于生产中的栽培模式,又不同于估产中的统计模型。较理想的生长应具有以下的特征: 收稿日期:2002210229 作者简介:杨宁(1974-),男,湖南绥宁人,在读硕士。①系统性:对模拟的不同成分或过程进行系统的、全面的分析与描述。②动态性:包括时间过程的变化及不同成分间的动态关系。③机制性:在经验性或描述性的基础上,提供了对主要生理过程的理解和解释,即具有一定的模拟水平。④预测性:对不同系统提供了可靠的定量描述。⑤通用性:适用于任何时间、地点与品种。⑥便用性:可为非专家操作应用,可用于一般的气候、土壤及作物资料。⑦灵活性:容易进行修改补充。⑧研究性:除了应用性以外,还可用于生理生态的研究、探讨[7]。 2 国内外研究动态 作物生长模拟模型研究的思想源于积温学说(R eaum u r,1740)与作物生长分析法(Grego ry,1907; B lackm an,1919)。20世纪60年代荷兰的W it等人创立的作物生长动力学,开创了作物生长计算机模拟研究的新纪元。他从系统论的角度,以作物生理学和作物生态学为主要学科基础研究作物生长发育与产量形成的过程以及与生态环境因子的定量关系,把作物生长过程的各种生态与生理机制概括为简单的数学表达式。20世纪60年代以来,以荷兰、前苏联、美国为代表形成了作物生长模拟研究的三种风格。荷兰侧重于生物学机制,前苏联注重于数学物理方面的处理,而美国则强调模型的实用性,面向用户,以实用方便、简洁、稳定为建模原则。如B row n取平均气温及其平方项计算发育速度[8]; Robertson提出了生物气象时间尺度模型[9];Shoo tGro 用叶热间法(指每个叶片出现所需要的时间)来计算物侯期[10,11]等。 与国外相比,我国作物模拟研究起步较晚,研究作物主要集中在水稻、小麦、棉花等。如冯利平等人(1997年)建立的小麦生育期模型;沈国权建立了水稻发育与温度的非线性模型[12];高亮之提出了水稻的“钟模型”[13]。这些模型的共同特点是具有动态性,一定的机制性、预测性和通用性。 但是以上这些模拟都有待于继续验证、改良和扩充,特别是有关生长发育的过程需要进一步定量。 552 2002年第5期 作物研究

八、园艺植物研究中常用的抽样方法有哪些?各适用于什么情况? 1、顺序抽样(systematic sampling) 又称系统抽样、机械抽样或等距抽样。具体作法就是:将总体全部个体N按自然顺序进行编号,并将总体平分成若干组。组数等于样本容量n。然后从第一组内随机抽取1个个体(抽样单位),再以组内个体数(N/n)为间隔在第二组抽取另一个体(抽样单位)。如此继续下去,直到抽出所需个体组成样本。 2、简单随机抽样(simple random sampling) 这就是一种直接从总体中随机抽取若干个体构成样本的抽样方法。具体作法就是:先对总体中所有个体逐个进行编号,然后用随机方法(查随机数字表或抽签法)按样本容量从总体中抽取所需个体组成样本。 3、分层抽样(stratified random sampling) 又叫类型抽样或分类抽样,就是一种混合抽样方法。其具体方法分两个步骤进行:①将总体按变异情况分成若干较均匀同质的部分,即区层。各区层的个体(抽样单位)数可等可不等。②分别在各区层中按一定比例确定该区层抽样数ni,并按ni在该区层内进行简单随机抽样。最后将各层中抽得的个体(抽样单位)共同组成一个样本。 4、整群抽样(cluster sampling) 此法就是一种以包含若干个体的单位群为抽样对象的抽样方法。其具体作法 就是:首先对所调查总体按需要划分成若干单位群,并对各群进行编号,然后用简单随机抽样法在总体中抽单位群来组成样本。所抽单位群个数与每个群中个体数之乘积等于样本容量n。 5、分级抽样(nested random sampling) 又叫阶段抽样。其方法就是:先将总体分成若干大组(初级单位),并从中随机抽取几个大组;然后在所抽大组中再分小组(次级单位),并分别随机抽取几个小组;需要时还可再分,最后根据最终抽取的所有单位组的全部个体组成样本,逐个进行观测。 6、典型抽样(typical sampling) 指根据试验调查的要求,从总体中有意识有目的地选取一定量的典型植株个体或抽样单位作为样本加以观测。

《作物栽培学》第一章习题集 一、名词解释 1、驯化 2、引种 3、作物栽培学 4、喜温作物 5、短日照作物 6、食物安全 7、可持续农业 8、作物生长模拟 9、作物的起源中心 二、单项选择 1、决定作物产量和品质的首先是()。 A.环境 B.措施 C.品种 D.肥料 2、研究作物栽培的基本方法是进行()。 A.田间试验 B.温室试验 C.实验室栽培 D.大田示范 3、在作物生育期间,每隔一定的天数测定植株的生长状况,如稻、麦分蘖消长、穗分化状况等,这种研究法称为()。 A.生物观察法 B.生长分析法 C.发育研究法 D.生长发育研究法 4、()的具体做法是,间隔一定的天数,在田间进行取样调查,测定叶面积消长和干物质动态,有时还将植株各不同器官分别进行测定。 A.生物观察法 B.生长分析法 C.发育研究法 D.生长发育研究法 5、()极大地丰富了我国以及各个地区的作物(品种)多样性,促进了作物生长的发展。 A.作物育种 B.作物引种 C.作物栽培 D.作物生产 6、喜温作物生长发育的最低温度为()。 A.5℃左右 B.10℃左右 C.15℃左右 D.20℃左右 7、作物种植三元结构为()。 A.谷类作物—豆类作物—薯类作物 B.谷类作物—油料作物—纤维作物 C.粮食作物—经济作物—饲料作物 D.粮食作物—经济作物—其他作物 8、现在自然界还存在很多与作物亲缘关系很近的野生植物,被称为()。 A.作物的原始祖先 B.作物的野生种 C.作物的近缘种 D.作物的原始种 9、作物原产地与引种地的自然环境差异不大,或者由于被引种的作物本身适应范围较广泛,不需要特殊处理和选育过程,就能正常生长发育、开花结实并繁殖后代,这叫做()。

作物栽培学总论 一、名词解释 1、作物: 2、作物栽培学: 3、生长: 4、发育: 5、生育期: 6、作物的生育时期: 7、作物的物候期: 8、作物的温光反应特性: 9、生物产量: 10、经济产量: 11、经济系数(收获指数): 12、作物产量: 13、叶面积指数LAI: 14、源: 库: 15、作物营养临界期:。 16、温度临界期: 17、同伸关系,同伸器官: 18、生理需水: 19、生态需水: 20、生态适应性: 二、简答题 1、生长和发育的关系。 2、“S”形生长过程及其应用。 3、作物的生育期、生育时期和物候期的区别。 4、营养生长与生殖生长的关系及其调控。 5、产量构成因素间的关系、限制因子和调节措施。 6、作物的源、库、流理论及其应用。 7、提高作物产量潜力的途径有哪些? 8、作物的分类。

是非题: 1 作物的营养临界期就是作物吸收养分最多的时期。() 2 大多数双子叶作物的根系是须根系。() 3 长日照作物南种北引,生育期会延长,甚至不能正常开花结实。( ) 4 禾谷类作物的产量构成因素是:穗数、每穗实粒数、粒重。() 5 作物按产品用途和植物系统相结合的方法分类,可将作物分为粮食作物、经济作物、饲料和绿肥作物三大类。其中粮食作物分为谷类作物、豆类作物、薯芋类作物三小类。() 6 农业生态系统受自然生态规律和社会经济规律的双重支配。() 7 我国的种植业结构以经济作物为主,粮食作物为辅,饲料作物很少。() 8 作物影响土壤具有双重性,即一方面消耗土壤养分,另一方面破坏土壤结构。() 9 作物器官的源库划分标准不是绝对的。() 10 收获指数较高的作物产量必然高。()