現代漢語複合動詞之詞首詞尾研究

邱智銘,駱季青,陳克健

中央研究院資訊科學研究所詞庫小組

henning@https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw, airport@https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw, kchen@https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw

摘要

一般探討現代漢語複合動詞(compound verbs),不外乎提到動補結構(verb-result)、動賓結構(verb-object)、並列結構(verb-verb)以及偏正結構(adverb-verb)四種類型,但卻鮮少提及複合成分(modifier-modifee)與其複合後所形成的動詞語意及與句法之互動。本文主要是探討複合動詞(以[詞庫小組1993]標記後的複合動詞)的組成,此可分為兩類來分析[Fab,2001]:一類為區分前後述詞的關連性及本身屬性(predicator-predicator relation),區分複合動詞的核心述詞(Head)以及輔助述詞(verbal satellite);另一類為區分述詞及論元的關連性及本身屬性(predicator-argument relation)。藉由中央研究院現代漢語平衡語料庫(Sinica Corpus)找出衍生性強的詞首(morpheme-initial)及詞尾(morpheme-final),在這兩類中的所扮演的語意角色(semantic role)及複合後的語法功能。

1. 緒論

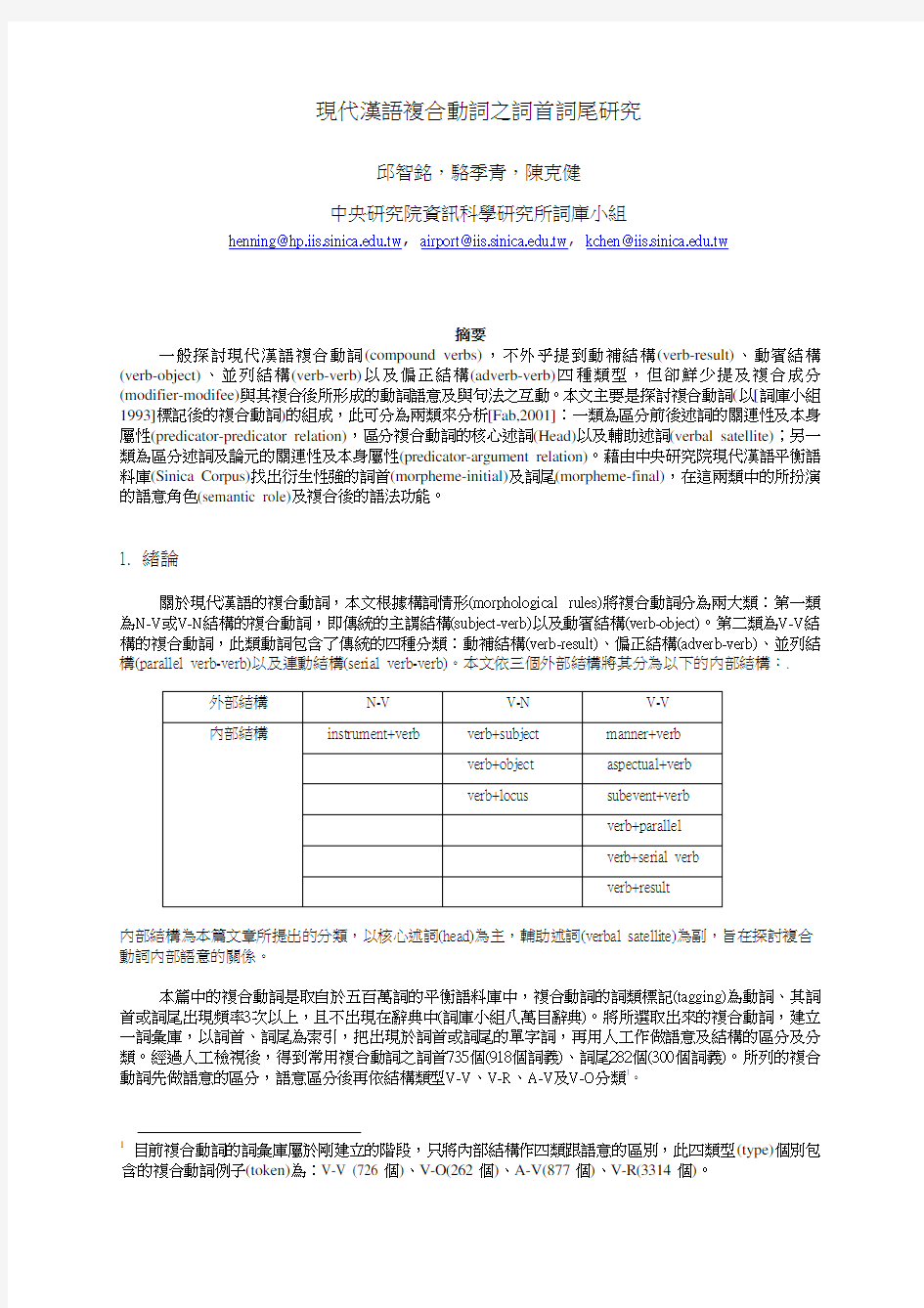

關於現代漢語的複合動詞,本文根據構詞情形(morphological rules)將複合動詞分為兩大類:第一類為N-V或V-N結構的複合動詞,即傳統的主謂結構(subject-verb)以及動賓結構(verb-object)。第二類為V-V結構的複合動詞,此類動詞包含了傳統的四種分類:動補結構(verb-result)、偏正結構(adverb-verb)、並列結構(parallel verb-verb)以及連動結構(serial verb-verb)。本文依三個外部結構將其分為以下的內部結構:.

外部結構 N-V V-N V-V

instrument+verb verb+subject manner+verb

內部結構

verb+object aspectual+verb

verb+locus subevent+verb

verb+parallel

verb+serial verb

verb+result

內部結構為本篇文章所提出的分類,以核心述詞(head)為主,輔助述詞(verbal satellite)為副,旨在探討複合動詞內部語意的關係。

本篇中的複合動詞是取自於五百萬詞的平衡語料庫中,複合動詞的詞類標記(tagging)為動詞、其詞首或詞尾出現頻率3次以上,且不出現在辭典中(詞庫小組八萬目辭典)。將所選取出來的複合動詞,建立一詞彙庫,以詞首、詞尾為索引,把出現於詞首或詞尾的單字詞,再用人工作做語意及結構的區分及分類。經過人工檢視後,得到常用複合動詞之詞首735個(918個詞義)、詞尾282個(300個詞義)。所列的複合動詞先做語意的區分,語意區分後再依結構類型V-V、V-R、A-V及V-O分類1。

1目前複合動詞的詞彙庫屬於剛建立的階段,只將內部結構作四類跟語意的區別,此四類型(type)個別包含的複合動詞例子(token)為:V-V (726個)、V-O(262個)、A-V(877個)、V-R(3314個)。

此詞彙庫建立( https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw/affix/ ),是來研究現代漢語中詞首/詞尾2與其他詞(輔助述詞或體詞)的共現(collocation)情形,更進一步的去探討所選出之複合動詞(共現)的結構類型、論元關係(argument structure)及其語法功能(grammatical function),幫助推演出複合動詞詞類的給予,以當作現代漢語機器判別未知詞、斷詞、合分詞以及剖析句結構樹中心語的參考依據。目前複合動詞語彙庫的建立只做到外部結構區分,內部語意結構區分與詞類的關係為未來持續進行的目標。

2. 複合動詞表層結構與內部語意

雙字複合動詞在現代漢語為一常見的現象,其複合動詞大致上可分為兩類,一類為V-N或N-V結構的複合動詞,另一類為V-V結構的複合動詞;根據兩複合成分(morpheme)的組合情形,可歸納出結構與語法、語意的依存關係,以下就以三種複合動詞結構為出發點,來探討內部語意、表層結構與論元結構的關連。

2.1 N-V結構複合動詞

常見的N-V結構複合動詞就是語法學家所說的主謂結構(subject-predicate)性的複合動詞,其N-V結構的第一個名詞成分通常為其複合動詞之論元結構主詞的部件詞(part meronym),例如:眼小、鼻歪、腿短,等等,不過這類所謂的主謂結構並不在我們所收的N-V結構複合動詞中,因其語法行為並不能說明其結構為一分詞單位:

1. 他很心痛(VH)。

2. * 他很鼻歪→ 他鼻很歪。

而我們所分析的N-V結構複合動詞,根據其第一個名詞成分與第二成份核心語的互動關係,可歸納出其語意角色為工具格(instrument),例如:槍殺、水洗、火烤,等等,其第一個名詞成分都是核心語動詞在執行動作時所用到的媒介,基本上,這類的N-V結構複合動詞可還原使用介詞型式的句型「用N來V」,例如:

3. 我們來火烤這塊肉。→我們用火來烤這塊肉。

現代漢語複合動詞新詞衍生中,這類N-V結構的衍生性很強,其實在非謂形容詞中,此一類型的複合結構已常見,例如:紙糊的、肉做的,等等,下一節即會討論詞類與語法行為的改變。

2.2 V-N結構複合動詞

現代漢語的V-N結構複合動詞可分兩小類探討,第一小類為verb-subject的依存關係,類似主謂結構的倒置;第二小類為verb-locus的依存關係;最後一小類為verb-object的依存關係,即所謂的動賓結構。

首先我們先從verb-subject類著手討論,這類複合動詞的核心語通常為動作性不及物動詞,例如:走人、跑馬,等等,所複合的動詞語意稍有轉變(meaning shift);這類複合動詞不像主謂結構的複合,其名詞成分與複合動詞的論元角色並無部件-整體(meronym-holonym)關係,且複合後的動詞與核心語的語法行為類似,都是為動作性不及物動詞,例如:

4. 我們走人。

2本文探討的詞首詞尾與屈折詞綴(inflectional affix)及衍生詞綴(derivational affix)不同;語法詞綴有固定獨立的語法功能,且不影響緊鄰成分的語法類別,故一律切分開,例如:「了」;衍生詞綴衍生性高,可以用規律預測產生,多半會改變所附加成分的語法類別,例如:「-化」。理論上,詞頭詞尾與相關附著成分合為一複合詞,可視為一分詞單位,然而詞綴是個小範圍的詞集。

第二小類的verb-locus 語意結構,所表達的是核心詞與處所間的互動關係,例如:跳車、跳樓。若核心詞與固態有型體的名詞複合,其名詞所表示的是為一起始點(source),若核心詞與物質的名詞複合,所表示的是實體為一目標地 (target)。例如:

5. 有人跳樓了

6. 我們去哪裡泡溫泉?

例句(5)「樓」所表示的為核心語「跳」的一起始點,然而,在例句(6)當中,「溫泉」,為一液態無形體物質,所以為核心語「泡」的一目標地。

最後一類為verb-object的複合動詞,也就是傳統分類中的動賓結構複合動詞。此類核心語類似動作單賓述詞,後接的賓語可為一終點(goal)或客體(theme),例如:打水、吃醋。

總括而言,V-N結構複合動詞雖有語意分類上的差別,但基本上來說,其複合後的語法功能,大都呈現動作性不及物動詞,但若核心語本身有類雙賓功能,可能會影響V-N結構複合動詞的論元結構,例如verb-locus 語意結構的複合動詞:泡醋、浸酒,其複合後的表現出動作類單賓述詞:

7. 我們將檸檬泡醋。

「泡醋」為一動作類單賓述詞,「檸檬」為一終點(goal),表現出與一般的verb-locus類與verb-object類不同語法層次。

2.3 V-V結構複合動詞

現代漢語V-V結構複合動詞是一很複雜現象,傳統上是將其分為三小類,即為偏正結構(adverb-verb)、並列結構(verb-verb)以及動補結構(verb-result),但往往由於難以釐清核心語與輔助動詞,所以不好歸類其複合動詞屬於何種結構,接下來就將各結構內部語意特性提出探討,以釐清兩單字動詞結合後的語意及語法的關係。

2.3.1 偏正結構複合動詞

偏正結構類最基本的形式為狀態述詞(stative)加上一核心語,此狀態述詞可視為核心語的一輔助語意角色-狀態副詞(manner),例如:錯寫、暗殺、亂說;基本上,這類的複合動詞都為本身核心語的下位詞(Hyponym),其狀態述詞可視為提供核心語一較精確的語意行為(background),而主要的語法行為還是取決於核心語本身(foreground)。例如:

8. 他(暗)殺了總統。

其複合結果並不影響其論元結構的改變(他:agent;總統:goal)。

另外兩類的輔助動詞則指涉核心語內部事件結構,一類為動貌詞(aspectual verb),另一類為次動詞(subevent verb)。動貌詞顧名思義即是描述一事件的時間內貌,可強調一事件的開始(initial)、繼續(resumption)以及結束(final),例如:開罵、續看,

9. 老師準備要開罵了!

10. 妳不續借這本書嗎?

例句(9)中,「開-罵」表示「開始-罵人」,但複合後「開罵」這個述詞的論元角色並沒有承襲核心語「罵」這個動詞,由於焦點是在「罵」這個事件的開始所以複合後論元結構只剩老師這一角色(agent)。例句(10)的「續借」雖然沒有改變論元數目,但客體(theme)這論元卻有其語意限制(semantic restriction),客體必須為舊訊息:

11. *妳不續借一本新書嗎?

總之,動貌詞類的複合動詞,不能完全從核心語來判斷其語意及論元結構。

另一類輔助動詞涉核心語內部事件結構為次動詞(subevent verb)複合動詞,此類複合動詞的核心語即為輔助動詞的事件整體詞,例如:鋪築、燒製,等等,

12. 他們用很大的鵝卵石鋪築路面。

例句(12)中,「鵝卵石」是屬於輔助動詞「鋪」的論元結構,本句可詮釋為:「他們鋪大的鵝卵石來築成路面」,所以「鋪」可視為達成「築」的次事件;當「鋪」完了「鵝卵石」,即是「築」成道路之時。不過,有時次動詞取代核心語的語意(semantic extension),例如: 鋪(築)道路、燒(製)陶。

其實狀態述詞(stative)的偏正結構與次動詞(subevent)的偏正結構都是要提供核心語一較精確的語意行為(background),而主要的語法行為還是取決於核心語本身(foreground),所以一個可說是 stative adverb-verb 結構,一個則是dynamic adverb-verb結構。

2.3.2 並列結構複合動詞

先前提到的次動詞偏正結構,常常會被誤判為並列結構(verb-verb construction),事實上,現代漢語的並列結構是指單獨兩事件,因時序上(temporal)的關係,分為事件並列結構(temporal parallel construction)以及事件連動結構(temporal serial construction)。

事件並列結構常常是兩事件為近義詞(synonym)或反義詞(antonym),不過反義詞兩事件的複合,常會形成一上位名詞,例如:愛恨、生死、進退,等等,然而,近義詞兩事件的複合,會保留兩事件的論元結構,形成事件並列複合動詞,例如:推析、拿持。

13.他並沒有仔細推析這問題。

14. 這時忽然看見一個小孩兒,拿持琉璃瓶。

例句(13)、(14)中的「推析」、「拿持」都是包含了兩個近義詞的事件,而且時序上,並無先後順序,複合動詞中兩個近義詞的事件,都是具有相同的論元結構,故此為事件並列結構(temporal parallel construction)。

事件連動結構(temporal serial construction),常跟次動詞偏正結構(dynamic adverb-verb)有分類上的困難,不過可以確定的是,偏正結構的輔助動詞在時序上是與核心語平行,然事件連動結構是具有兩個核心語,且有先後時序關係,例如:購閱,裝送,

15. 乘客們紛紛購閱本報特刊。

16. 誰要裝送貨物?

很明顯的是,「購閱」一定是先「購」書、才「閱」書,而「購書」不包含在「閱書」的事件中,所以事件連動結構為一時序相關結構(temporal-related construction)。

2.3.3 動補結構複合動詞

動補結構為現代漢語使用頻率較高的一種複合動詞,一般認為動補結構有使成的意味(causative reading),原因為第一事件動作會造成另一事件或狀態的發生,然在本章節,依補語成分區分為兩種類型,一為一般狀態補語的動補結構(verb-result),另一為虛化(grammaticalized)成分較高的補語,在傳統上被歸類於動相詞(phase markers),然而這類的補語則帶有起使的意味(inchoative reading)。以下就這兩種動補結構加以闡述。

2.3.3.1 一般狀態補語的動補結構

一般狀態補語的動補結構可分為兩種情形,一是論元結構中的主語狀態改變(verb + subject change-of-state),另一則是賓語狀態改變(verb + object change-of-state)。主語狀態改變的例如:

17. 阿甘跑累了!

此複合動詞的主事者為「阿甘」,狀態改變的也為「阿甘」,可是說是主事者致使自己變胖(causer=causee)。同樣的,是賓語狀態改變也是有使成(causative)的意味,但主事者對賓語狀態的改變處與於主導地位(causer ≠causee),例如:

18. 唐先生打破了他太太的花瓶。

所以例句(18)的主事者「唐先生」致使賓語「花瓶」成為「破」的狀態。然而如何得知動補的補語所描述的是主語還是賓語?這必須探討補語本身與核心語的互動關係。在例句(17)中,「跑」跟「累」間有著時間持續 (duration)的關係,換言之,並不是核心語跟補語同時發生(co-exist),而是「跑」了一段時間,結果才變「累」,這樣的動補結構,焦點在最後的狀態(result)上,而通常焦點在狀態的動補複合詞,就論元結構,當然在句構表面也只會出現被描述狀態的那個論元,即為主語,例如:

19. 小弟怎麼吃胖了?

「吃胖」這動補結構的焦點在「吃」的狀態上,所以主語即為被描述的「小弟」,然而,「吃」什麼東西並不重要,所以賓語(goal)不需要出現。總體而言,一般狀態補語的動補結構的區分在於核心語與補語之間的時間持續(duration)的關係,若兩者間有著時間持續的關係,則語意焦點會移往補語上,當然語意焦點的轉移也會反映在論元結構以、詞類與句法上,下一節會就此點加以說明。

2.3.3.2 時相詞補語的動補結構

時相詞補語在動補結構中雖然扮演的是補語的角色,但不像狀態補語一樣,有著明顯的結果狀態,然而所補述的卻是核心語本身的事件面貌,這類的補語除了包括傳統的時相詞:好、完、到、掉、光,等外,語意虛化的方向詞:上 、下 、過 、起 、開、回、 進、 出,也是屬於這類,這類的補語保有了一般狀態動補結構的狀態轉變的(change-of-state)語意,但無使成(causative)的意味,例如,

20. 飯菜冷掉了!

時相補語並不像動貌詞(aspect marker),動貌詞是屬於完全虛化的詞彙,像句末「了」,可在任何語境下使用,表「狀態改變」,有著起使(inchoative)的功能,例如,

21. 飯菜冷了!

例句(21)中的「了」,只表文法詞「狀態改變」的功能,並沒慘雜本身詞彙語意在其中,然而像例句(20)中的接尾詞「掉」,雖然也表「狀態改變」的功能,但其與核心詞的結合性,還須取決於其語意的限制(semantic restriction),例如,

22. 車子壞掉了!

23. *車子好掉了!

根據語料顯示,與「掉」結合的核心語,都是負面(negative)的狀態詞,例如:爛掉、臭掉、呆掉,等等,所以例句(23)中的「*好掉」則無法成為一複合詞。由此可知,時相詞在與核心語結合成複合動詞時,是必須通過語意規則的測試,並不能像文法詞能廣泛使用,因為除了語法功能外,時相詞還保有本身某些語意特性。

2.4 小結

本節就現代漢語V-V結構複合動詞分為三小類探討,即為偏正結構(adverb-verb)、並列結構(verb-verb)以及動補結構(verb-result),從討論中可整理出一些V-V結構動詞複合的現象,就語意及功能相似性方面,偏正結構與動補結構有著對稱性的相似:動貌詞的偏正結構與時相詞的動補結構、狀態述詞的偏正結構與狀態補語的動補結構;就結構相似性方面,事件連動結構(temporal serial construction),常跟次動詞偏正結構(dynamic adverb-verb)有分類上的困難。

偏正結構的動貌詞(aspectual verb)和動補結構的時相詞(phase marker)都是屬於虛化程度較高的詞素,都是有著狀態轉變的(change-of-state) 功能,例如:

24.一般來講,我在電影開拍半年前就會準備跟導演開聊。

25.反倒是這個來自路易斯安那州的美國仔居然跟我聊開。

雖然例句(24)、(25)中,詞首的「開」與詞尾的「開」都表核心語的起使功能(inchoative),但還是有些微的差別(nuance),例如:

26 *我準備跟那導演聊開。

27 ? 慢慢的開聊後,我才發現這個人並不壞。

從例句(26)、(27)中可發現,「開」當作詞首時,是有著明顯(overt)起始功能的狀態轉變,然而「開」當作詞尾時,有著與「起來」一樣的功能,並無明顯(covert)起始功能的狀態轉變,例如:

28. 我一進門,就已經看到他們聊開(/起來)了!

在狀態述詞的偏正結構與狀態補語的動補結構方面,雖然輔助詞都是狀態動詞,同時也並沒有虛化現象,但在複合後整體的語意表現上,卻有不同的詮釋,例如,

29.我一直錯寫這個字。

30. 我一直寫錯這個字。

例句(29)所以表達的是「我一開始就不知道這個字的正確寫法,到現在才知道,字是錯的」;而例句(30)則須靠上下文判斷,有可能是「一開始就不知道這個字的正確寫法」,也有可能是「知道正確寫法,但一直寫出不正確的字」。

如上所述,可看出,動貌詞的偏正結構與時相詞的動補結構在語意上較接近,但語法功能上不同,然而狀態述詞的偏正結構與狀態補語的動補結構在語法功能上較接近,但在語意詮釋上較不同。

事件連動結構(temporal serial construction)與次動詞偏正結構(dynamic adverb-verb),結構表面都是V-V 結構,不僅機器判定會有困難,人工在檢視時也常有決定上的困擾,因此,若能建立共現性較高的詞彙庫,即能輔助結構、語法以及語意上的判定。

3. 複合動詞內部結構與詞類的關係

詞庫小組的述詞分類可分為12大類[CKIP1993]3,然而在衍生性強的複合動詞詞類該如何給予?是否能找出複合動詞的內部結構(核心動詞)與詞類之間的關聯?基本上,複合動詞為核心結構(endocentric construction),即能從核心動詞判斷其詞類為何;若不為核心結構(exocentric construction)的複合動詞,又該如何判斷其詞類?本章節就上一章節所討論的複合動詞表層結構與內部語意的關係來探討複合動詞結構與詞類的關係。

3此十二類可分為「動作述詞」V A, VB, VC, VD, VE, VF,VG七類;「狀態述詞」為VH, VI, VJ, VK, VL五類。

3.1 核心結構的複合動詞

所謂核心結構的複合動詞為複合動詞的詞類可由核心詞相同,此即複合動詞的論元結構與核心動詞的論元結構一樣。以下就三類結構的複合動詞,提出其核心詞詞類與複合後的詞類相同:

(1) N-V結構(instrument+verb) →(火)烤=VC (動作單賓述詞)

(2) V-N結構(verb+subject) →跑(馬) =VA(動作不及物述詞

(3) V-N結構(verb+locus)→ 跳樓=VA (動作不及物述詞)

(4) 偏正結構(manner + verb) → (暗)殺=VC (動作單賓述詞)

(5) 偏正結構(aspectual + verb) →(續用)(VC) (動作單賓述詞)

(6) 偏正結構(subevent + verb) → (鋪)築(VC) (動作單賓述詞)

(7) 並列結構(verb+verb)→ 拿持=VC (動作單賓述詞)

(8) 連動結構(verb t1+verb t2)→ (裝)送=VD (動作雙賓述詞)

(9) 動補結構(verb + object change-of-state)→弄(髒)=VC(動作單賓述詞)

(10) 動補結構(verb + phase complement)→吃 (掉)=VC(動作單賓述詞)

以上九類的複合結構動詞,只要清楚其內部結構及其語意,皆可從核心詞的詞類來決定複合詞的詞類,此為核心結構(endocentric construction)複合動詞,常用的詞首詞尾核心詞及其語意可從詞庫小組所整理的「現代複合動詞詞頭詞尾表」得知4。

3.2 非核心結構的複合動詞

非核心結構的複合動詞的部分可分「可歸納出規則的結構」、「個別詞綴」與詞類的關係,以下分別論述之。

3.2.1 可歸納出規則的結構與詞類的關係

不為核心結構(exocentric construction)的複合動詞且可歸納出規則的結構與詞類的關係可分五類,如下:

(1) V-N結構(verb+object) → 打水5= VA (動作單賓述詞"打"→動作不及物述詞)

(2) V-N結構(verb+material)→ 泡醋=VB (動作單賓述詞"泡"→動作類單賓述詞)

(3) 動補結構(verb + subject change-of-state)→吃胖=VH(動作單賓述詞"吃"→狀態不及物述詞)

(4) 動補結構(verb+directional complement)→說出去=VB (動作句賓述詞"說"→動作類單賓述詞)

這五類的詞類是從結構與複合後所表達的事件結構來決定,不像核心結構(endocentric construction)複合動詞,可從核心詞來給予詞類,大致上,這五類結構所以呈現的都是VA(動作不及物)、VB(動作類單賓)及VH(狀態不及物)這三類述詞。

3.2.2 個別詞綴與詞類的關係

「個別詞綴」與詞類的不規則關係散佈在核心結構與非核心結構中,這必須要靠人工檢閱來分析及論元結構與詞類的關係,例如:防滑、欠揍、耐摔,等等,所呈現的都是V-N結構的述語,但其所現出的事件結構都是狀態不及物類述詞,所以「防-」「欠-」和「耐-」這三個詞首就可被列在特殊規則中,此類的詞綴與詞類的關係還需要人工來詳加探討。

4詳見https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw/affix/

5V-N結構是否為一非核心結構(exocentric construction)需取決於複合後是否為一分詞單位;若不為一分詞單位,例如:吃(VC)麵包(Na),則不屬於本文討論的複合動詞。

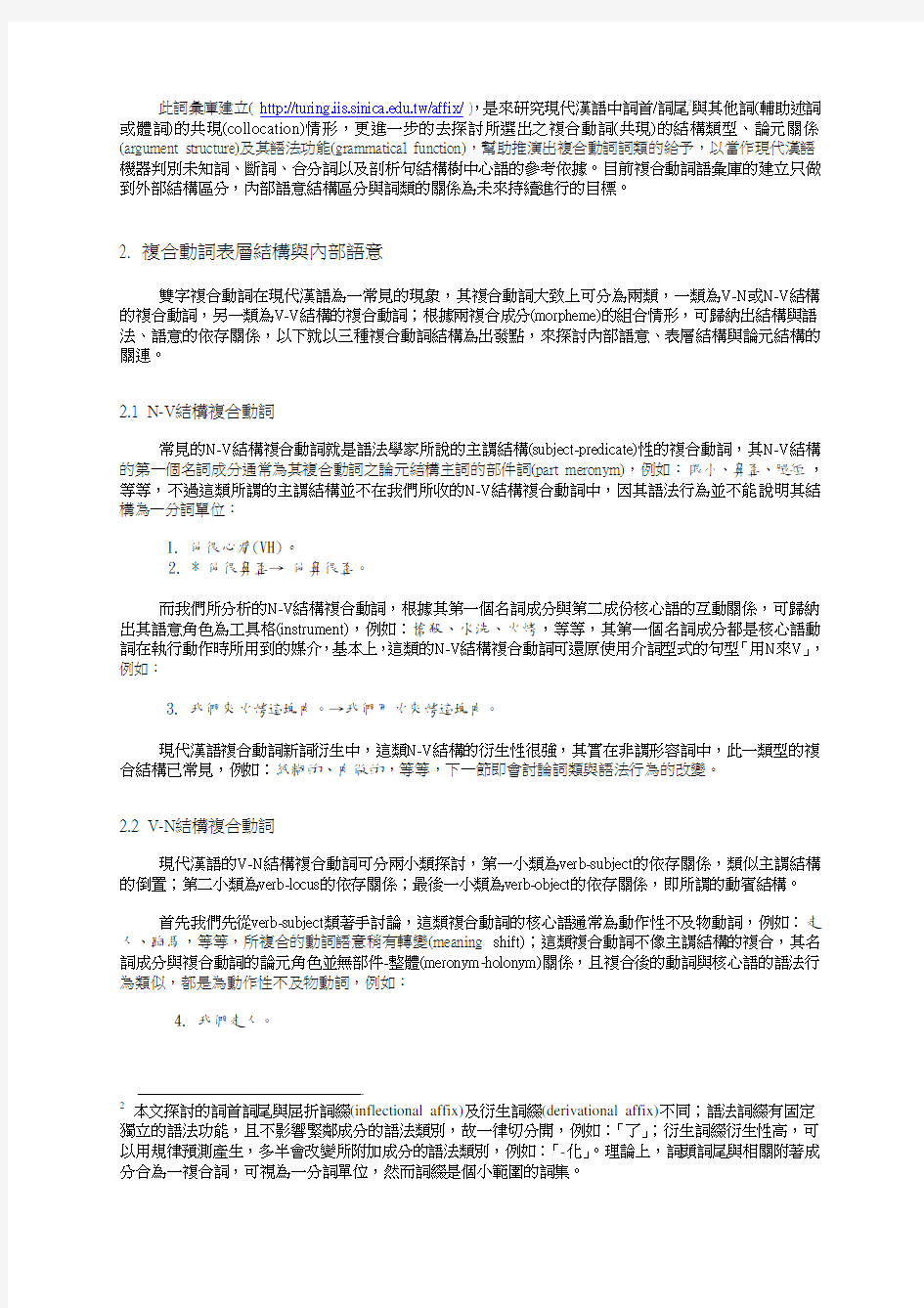

根據本詞彙庫統計,各類型複合動詞在詞類的分佈,V-V結構的複合動詞中的詞類VC佔58.76%,V-O 結構的詞類VA佔62. 07%,A-V結構的詞類VC佔50%,以及V-R結構的詞類VC佔60.64%,如下表:

由此表可得知各詞類在四類結構的分佈情形,進而從詞類中得知在現代漢語複合動詞的語法功能,也提供了複合動詞詞彙衍生(productivity)所對應的詞類。

4. 結論

現代漢語的複合動詞可分三個結構語意關係來探討:N-V結構複合動詞、V-N結構複合動詞,與V-V 結構複合動詞。N-V結構複合動詞即為(instrument+verb)的語意結構;V-N結構複合動詞可分三小類:(verb+subject)、(verb+object)、(verb+locus);V-V結構複合動詞可分四小類:(manner+verb)、(verb+ parallel verb)、(verb+ serial verb),和(verb+result)。複合動詞內部結構與詞類的關係又可分三方面探討:核心結構(endocentric construction)、非核心結構(exocentric construction)以及個別詞綴與詞類的關係;如何從電腦自動化區分核心及非核心結構,無法單純從表面結構區分,因此複合動詞內部語意分析及結構與詞類的關係,為此提供了一套輔助規則。

致謝

本論文由國科會數位典藏國家型科技計畫-語言典藏計畫-子計畫20世紀現代漢語語料庫與句法結構資料庫,計劃編號:NSC 93-0201-29-戊-3-6.2.2 支援部分研究經費。感謝中研院詞庫小組李祥賓先生設計詞首詞尾字檢索及下載介面https://www.doczj.com/doc/d94831966.html,.tw/affix/。

[1] Chao, Y.-R.1968. A Grammar of Spoken Chinese . Berkeley and Los Angeles: University of California.

[2] CKIP. 1993. An Introduct on to Sinica Corpus . CKIP Technology Report 93-05. IIS, Academia Sinica.

i f t [3] Comrie, B.1976. Aspect . Cambridge: Cambridge University Press.

[4] Fab, Nigel. 2001. Compounding . In Spencer & Arnold M. Zwicky (eds), the Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell Publishers.

[5] Feng, Sheng-li 馮勝利(2002) 漢語動補結構來源的句法分析語言學論叢2002:178-208, Beijing University.

[6] Koontz-Garboden, Andrew and Levin, B. 2004. The morphological typology of change of state event encoding . To appear in the Proceedings of the fourth Mediterranean Morphology Meeting. Catania, Italy.

[7] Li, Charles & Sandra Thompson. 1981.Mandarin Grammar:A unctional Reference Grammar . Berkley: The University of California Press.

[8] Lin, Fu-wen. 林甫雯(1990): 漢語的述補式複合動詞 清華大學語言所碩士論文

[9] McIntyre, Andrew. 2002. Argument structure and event structure : Resul atives and Related Constructions . In Workshop 'Complex Predicates, Particles and Subevents', Universit?t Konstanz

[10] Tang, Ting-chi. 湯廷池 (1992) : 漢語詞法句法四集 台北: 學生書局

[11] Wolters, Maria. 1997. Compositional Semantics of German Prefix Verbs . In Proceedings of the 35th Meeting of the Association for Computational Linguistics and the Seventh Meeting of the European Chapter of the ACL, Madrid, Spain

浅谈现代汉语中的外来词 改革开放以后,与外界的接触增多,海外的新文化、新思想、新科技如潮水般涌入中国,指称这些新事物、新概念的新词语作为外来词大量地进入现代汉语。外来词的产生并非现在所独有,其实在汉代就已经出现了,例如“葡萄、石榴、狮子、玻璃”等,就是汉代从西域借入的,后来各个朝代陆续有所借用。 现代汉语的外来词主要包括直接引用的原文字母形式、音译词、音译兼意译、半音译半原文的词汇等。 一、拿来主义——直接用外文字母 近年来,很多人把像OK这样的口头用语挂在嘴边,成为“好”的常用替代词。各种报刊杂志和社会用语中直接借用原文的现象趋势频繁,尤其是英语的缩略语,译成汉语冗长难懂,直接采取“拿来主义”,既简单又省心,补充到汉语词库里别具特色。 当今现代汉语中增加了不少属于英语缩略语的借用词汇,这些外来词在日常生活中使用频率逐渐增高。例如:CEO(首席执行官)、CPU (英语“计算机中央处理器”的缩写)、SOS (国际通用船、飞机呼救信号)、NBA (美国职业篮球赛缩写)、AC米兰队(意大利一支著名的足球队)、DNA (英语“脱氧核糖核酸”的缩写)、IQ (英语“智力商数”的缩写)、UFO (英语“不明飞行物”的缩略语)、MTV (音乐电视的缩写)等等。诸如 GDP ( 消费者物价指数),CPI (消费者物价指数) 之类的词已经被国人普遍接受了。

二、拟声处理——音译词 通常,英语词汇进入中文不是原装,大多数词汇要“去英语”化,符合中国的习惯模式才能被承认接纳,最后接受下来,在日常生活中加以运用。 音译是最简便的处理方式,按照英语词的发音转换成汉字,比如:英美人名,奥巴马(Obama)、布莱尔(Blair)。还有地名,如:纽约,伦敦,加拿大等等,一旦确定,重要的政要译名不可随便改。 这种方法也可以用在其他英语词汇的翻译,有的还很巧妙。比如:粉丝、派对、咖啡、沙发、巧克力、模特、雷达等。“逻辑” 这个外来语是当过民国教育总长章士钊老先生翻译拟定,他早年在《国风报》发表《论翻译名义》一文,第一次提出将西方“Logic”直接音译为“逻辑”,从此替代“名学”、“辩学”等译名。 改革开放以前,汉语对外语的借用比较慎重,直接使用原文的较少;改革开放以后,由于这场最伟大、最深刻的社会变革,给中国带来了翻天覆地的变化,社会发展的进程加快了,因此,外来词的涌入也有了新的特点,直接使用外语原文的多了。例如:布丁,西餐中的一种甜点心。尼康,日本的名牌相机名称。可卡因,一种毒品等。 音译词利用汉语的语音仿拟来源语词的语音,并在此基础上选择适当的汉字记录该语音。有些音译词在汉语中存活下来,如“佛”、“的士”等;有些则被淘汰,如“德莫克拉西”、“赛因斯”分别由“民主”和“科学”所取代。

现代汉语形容词做谓语问题 张伯江 中国社会科学院语言研究所 提要形容词在不同的语言里有偏谓词性和偏体词性的两种倾向,偏体词性的语言里,形容词做谓语 依赖系词性句法标记。本文强调汉语形容词在句子平面上做谓语依赖句法标记。文章第一部分论述 了汉语形容词做谓语时“很”“不”等程度副词都有系词的性质,第二部分提出“状态形容词”不是词,是汉语形容词独有的形态化的谓语形式。综合这两方面的观察,可以总结出:程度副词、形态化谓语 形式和“是……的”框架是现代汉语形容词做谓语的三种主要句法手段。文章第三部分依据形容词 陈述性的普遍特征,在汉语里寻找性质形容词直接做谓语现象,得出性质形容词不加标记直接做谓语 只出现在主谓谓语句和动补结构这种低于句子平面的结构里的结论。 关键词形容词系词状态形容词句子平面 〇引言 讨论形容词做谓语问题,首先要把性质形容词和状态形容词分开。状态形容词自由地 做谓语是没有争议的。性质形容词做谓语是否自由,是否依赖语法标记,做谓语是不是汉语性质形容词的主要功能,这样的问题在汉语语法学界有不同的看法。本文将讨论性质形容词做谓语带标记与不带标记的情况(文中如不特别指明,则“形容词”均指性质形容词),并提出对汉语形容词(包括状态形容词)谓语功能的总体看法。 什么情况是形容词做谓语? 需要简单地交代一下。性质形容词表示恒定的属性意义, 做谓语时应该是这一意义的实现。不管加不加句法标记、加什么样的句法标记,“陈述恒定的属性”这一意义都是基本意义。依此,形容词加时体标记做谓语的情况就不在考虑之内了。这是因为,时体标记所表达的“变化”意义,是带给谓语的,无论什么词性的成分充当谓 语,都是如此。动词谓语句“张三休息[了]”、名词谓语句“张三大学生[了]”、形容词谓语 句“张三开朗[了]”都是在原本的陈述意义上由“了”带来了变化义( 见赵元任(1968:8. 1. 3. 4)。因此,本文所讨论的形容词做谓语现象,不包括“花红了”这样的句子,也不把“了”看 成形容词做谓语时的一种必要的句法标记。 一性质形容词做谓语带标记问题 朱德熙(1956)指出形容词单独做谓语并不自由(要依赖比较或对照意义的语言环境), 跟“的”结合成体词性结构之后,还要依赖系词才能自由地做谓语。同一篇文章里,朱先生3 张伯江: 现代汉语形容词做谓语问题 也指出形容词做谓语“不是自由的造句原则”。性质形容词的主要功能是做定语还是做谓语,这篇文章里没有明确表态;但朱德熙(1982) 把形容词归为谓词。沈家煊(1997) 引申了赵元任(1968)关于形容词做定语并不绝对受限制的说法,明确指出“单音性质形容词做定语所受的限制并不是语法上的限制”。沈文的结论是:“汉语形容词典型的或无标记的句法功能是充当定语”,“性质形容词做谓语大多要加标记”,“性质形容词只在有标记的句式中 才可以不加标记做谓语”。 郭锐(2001)对此提出不同意见。他认为沈文的论证存在两个问题,一是不该把“程度

2003年10月第17卷第4期 山东工商学院学报 Journal of Shandong Institute of Business and Technology Oct.,2003 Vol.17 No.4现代汉语双音复合词的语义结构模式 陈宇涵1,任汇江2 (1.山东工商学院学报编辑部,山东烟台264005;2.烟台大学总务处,山东烟台264005) [摘 要]从《现代汉语词典》(商务印书馆1996版)中,用随机抽样的方法,抽取了近三千个双音复合词,利用义素分析法,从两个语素之间存在的语义关系及如何显映词义的角度,对它们进行了分析,归纳出60种语义结构模式,对部分模式进行了说明。 [关键词]双音复合词;语义;构词法;语义结构模式 [中图分类号]H146.1 [文献标识码]A [文章编号]16725956(2003)04011305 一、引言 1.分析双音词语义结构的意义 现代汉语词汇体系中,复合词数量众多,结构复杂,早在19世纪末,就有学者进行了分析;其后,这个问题一直被众多学者关注着。但对汉语复合词内部结构的研究,大多仍局限于语法的角度,缺乏词义的分析,浮于结构的表层。 自60年代初,国外语言学的重点由句法向语义转移,语义学的范围有日益扩大的趋势,在现代语言学中,语义的研究愈来愈受到人们的重视,获得了长足进展[1,2]。在我国,关于语义的研究亦于近年蓬勃兴起,学者们纷纷致力于汉语的语义研究[3,4]。 语义学的研究对象是整个语言的意义。词是语言的基本存在单位和运用单位,词汇是静态语义的主要载体。对句子的语义分析,归根到底要落实到构成句子的词的语义上。现代汉语的词汇系统中,双音节词具有绝对的优势;在双音节词中,合成词又占绝大多数;占据合成词主体位置的,是复合词。因此,对复合词的语义研究,在汉语中就显得尤为重要。无论是单音节还是多音节,单纯词的内部是没有结构的;双音节派生词内部的结构关系也比较简单。与它们相比,复合词的内部语义结构关系要复杂得多,科学地揭示它的内部语义结构关系,对于正确地解释它的词义有着重要作用。 同时,计算语言学的发展,对词汇研究提出了许多新问题、新要求。为了满足自然语言处理技术的发展对语言学提出的越来越多的要求,必须加强对复合词构成规律及语素间关系的研究。 2.由定性到定量的分析方法 《现代汉语词典》所收录的词目,在很大程度上真实地反映出现代汉语词汇的概貌,为我们提供了宝贵的资料。为保证研究的内部效度和信度,最大限度地控制误差变异、排除无关变异的影响,我们把这次调查的对象限定在标准的现代汉语词汇范围内,不把被标注了书面语体色彩的词、方言词以及反映旧时代事物的词收入调查的样本之内。为保证样本与总体的同构,提高研究的外部效度,保证均匀地抽取各部分个体,保证样本的代表性,采用了以下取样方式:从每5页中选取一页,从这一页中选取一列(多是右边一列)。用这种方式,我们从《现代汉语词典》(商务印书馆1996版)中筛选出合条件共2751个词。 在分析、确定语素义、词义时,立足汉语现状, — 3 1 1 — [收稿日期]20030702 [作者简介]陈宇涵,1969年生,女,山东烟台人,山东工商学院助理编辑,硕士。

古代汉语语气词和词头、词尾 一、语气词 语气是人们说话时的口气,是说话人对所说的事物表现态度、情绪。有提顿、直陈、疑问等语气。就印欧语来讲,语气是通过谓语动词的屈折变化和句子的语调来表达的。就汉语而言,因为没有词形变化,语气是通过词汇形式、句子类型、语调和语气词来表达的。(一)句尾语气词 古代汉语常见的句尾语气词有“也”、“矣”、“乎”、“哉”等,这些语气词放在全句的最后,分别表达全句各种不同的语气。古代汉语和现代汉语一样,语气词的数目是有限的,句子所能表达的语气是多种多样的,一个语气词除了它的基本用法之外,在不同类型的句子中所表达的语气也往往有所不同。 1、也 “也”字位于句尾时,主要出现在判断句中,帮助谓语进行判断,这是“也”字的基本用法。在复句中,“也”字常常用于最后一个分句的句尾,表示对前面论断的肯定和确认,加强全句的语气。例如: 如必自为而后用之,是率天下而路也。《孟子·许行》 虽杀臣,不能绝也。《墨子·公输》 2、矣 “矣”字也是古代汉语常用的一个语气词,它和“也”的区别是:“也”字表静态,“矣”字表动态。“也”字的基本作用是把对事物进行的判断告诉别人,现代汉语语气词“了”的作用大致和它相当。 “矣”有时候还可以表示将然,即预料将要发生某些情况,把它当作新情况告诉别人。例如: 有吴则无越,有越则无吴矣。《国语·句践减吴》 吾属今为之虜矣。《史记·鸿门宴》 “矣”字用于描写句时,往往使全句语气略带感叹意味。有时把这种带“矣”的谓语提前,这种感叹语气就更为明显。例如: 甚矣,汝之不惠。《列子·汤问》 远矣,全德之君子。《庄子·田子方》 祈使句也可以用“矣”字。例如: 善哉,吾请无攻宋矣!《墨子·公输》 诺。先生休矣!《战国策·齐策》 “矣”字还可以用于疑问句,这种疑问句中必然还另有专门表示疑问的词。例如: 危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?《论语·季氏将伐颛臾》 年几何矣?《战国策·触龙说趙太后》 3、乎,与(欤)、邪(耶) “乎”、“与”、“邪”都经常用于疑问句的句尾表示疑问语气。其中“乎”的疑问语气最强,用得也最普遍。 在是非问句里,发问者把一件有疑问的事情全部说出来,要求对方作肯定或否定的答复,往往用语气词“乎”。这种“乎”相当于现代汉语的“吗”。例如: 丈夫亦爱怜其少子乎?《触龙说趙太后》 “乎”字还可以表示反问语气,但前面必须有疑问代词、否定词或“岂”字、“宁”字、“况”字等相呼应。例如: 若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?《墨子·兼爱上》

现代汉语语气词综述 系别:中国语言文学系 班级:汉语国际教育二班 学号:BC14820226 姓名:张震

摘要:现代汉语语气词越来越引起人们的关注,关于这方面的研究也取得了很多的成果。本文对近三十篇有关现代汉语语气词研究概况的论文进行综述,其中主要对语气词的意义用法,分布,连用,功能四个方面进行综述。 关键词:现代汉语;语气词;综述

目录 序言 一.语气与语气词----------------------------------------1 二.语气词的分类----------------------------------------1 三.语气词的语气意义及用法------------------------------1 3.1基本语气词---------------------------------------1 3.2派生语气词---------------------------------------1 四.语气词的分布------------------------------------------1 4.1句中---------------------------------------------1 4.2句末---------------------------------------------1 五.语气词的连用------------------------------------------1 六.结语-------------------------------------------------1 参考文献---------------------------------------------1 后记-------------------------------------------------1 序言 孙苹的《现代汉语语气词研究综述》从语气词的名称、语气词的分类

现代汉语形容词研究 ------以《吾国与吾民》黄嘉德汉译版为例 摘要:本文对几位知名语言学家的现代汉语形容词研究作了大概分析,并提出了自己对现代汉语形容词分类的研究。本人认为形容词的分类一定要结合语义和语法功能,并根据两个标准,对形容词所在的语句进行综合分析。文中把现代汉语形容词分为静态和动态两类,并作了大量比较分析。第二部分本人对现代汉语形容词的的语义功能和语法功能作了细致的分析和举例。从语义的角度,形容词主要起抽象表述、状态描写、程度区分、感情表达、施事陈述和未来驱动的作用。从句法功能的角度,本人详述了形容词作定语和谓语的主要功能。第三部分本人选取了形容词的三个特殊现象作具体分析。 关键词:语义功能语法功能状态描述程度区分形容词叠词 第一部分前人对形容词的定义及分类的论述 (一)马建忠先生在《马氏文通》对形容词的论述 马建忠先生在《马氏文通》1里把形容词定义为能惟妙惟肖地描绘事物的实字2。《文通》中把形容词定名为“静字”,我们现在通常所说的形容词实为“静字”中的“象静”一类。他认为,客观世界的事物都存在着差别,而形容词承载着细致描绘这些差别的功能。 在《文通》的实字卷里,马建忠先生讨论了文言文中形容词的构词方式3主要有三类:一,名词(字)、代词(字)、动词(字)、副词(字)作状语形容词(放在名词前)二,同义语素构成的复合式形容词,如圣明、辛勤、端庄等; 三,有反义语素构成的复合式形容词,如安危、奸贤、公私等。 尽管一个世纪以来部分学者指责此书以文言文为研究对象,不能作为现代汉语的语法书,同时还批评它机械模仿西方语法,但《文通》作为中外文化产物,它的研究价值和开创之功是不可否认的。 (二)黎锦熙先生在《新著国语文法》对形容词的论述 新中国第一部白话文语法著作是黎锦熙先生的《新著国语文法》(1924年),在此书中 1《马氏文通》:出版于1898年,是我国第一部系统地用现代语言学理论研究古代汉语语法的著作。以下简 称《文通》 2原文为:“凡实字以肖事物之形者” 3《文通》第112页

暨南学报(哲学社会科学) 第22卷第5期JOURNAL OF JINAN UNIVERSITY Vol.22No.5 2000年9月(Philosophy&Social Sciences Edi tion)Sep.,2000 近年来现代汉语复合词结构研究述评 陈瑶 (暨南大学中文系,广东广州510632) [摘要]近年来(1994年至1998)复合词结构研究主要有三个特点:1、研究观念相对化;2、研究方法多样化;3、研究目标多元化。 [关键词]现代汉语;复合词结构;特点 [中图分类号]H146.1[文献标识码]A[文章编号]1000-5072(2000)05-0065-06 一、研究观念相对化 建国到九十年代初,复合词结构的研究多半是/非此即彼0的研究,即对复合词结构的有关问题经常是有两种截然相反的看法,而且各持一端,各有一套支撑自己观点的语言事实,只是较少坐下来用对方的语言事实来检验自己的观点。近年来,研究者们较注意打破前人既有的研究框架,将复合词的研究相对化,取人之长补己之短,从而使复合词的研究更贴近汉语的实际。这种相对化主要体现在以下两个方面: (一)/既此既彼0的研究。这种研究注意分清前人两种相反观点的利弊,根据汉语的实际情况,提出一种折中的观点,这种折中并不是一种中庸,而是一种对/非此即彼0研究的反思,是一种使复合词结构研究更接近复合词自身结构规律的积极努力。 如在复合词结构性质的研究中,以前对复合词结构的性质有两种看法,一种认为复合词的结构与短语的结构一致,应是语法学研究的对象(八十年代中期大都这样认为);一种认为复合词有与短语相差很大的结构规律,应是词汇学研究的对象(刘叔新1990)。近年来,有的研究者通过对形名结构的复合词的深入分析,从复合词结构中的词素类与复合词的词类有一定的对应关系,以及复合词的词性和词素意义关系类型与词序形式有较整齐的因应规律,某些词素序与词序一样能表示语法意义的语言事实出发,对/复合词的形类与其直接成分的形类不同0 (施关淦1988),/复合词的词性和词素意义关系类型一般不与特定的词素序形式相因应0(刘叔新1990),复合词的结构具有词汇性的观点提出疑议,认为复合词结构的研究并不是单纯的语法学或词汇学问题,而是/有一定的语法性质0的问题(王政红1998)。也就是说,复合词结构的研究应该与语法学和词汇学都有密切的关系。 这种/既此既彼0的观念在复合词与短语划界的研究上表现得更为明显。我们知道,由于 [收稿日期]2000-01-10 [作者简介]陈瑶(1971)),女,湖北武汉市人,深圳大学师范学院中文系讲师,暨南大学中文系现代汉语专业博士研究生。

一.选题理由 语气范畴是语法范畴中的一个组成部分。在人类语言交际过程中语气具有特别重要的地位,语气范畴的研究也具有特别的意义。 要研究语气范畴,语气词是其中极为重要的研究之一,因为语气词是语气范畴最基本的一种形式标志。再说,在现代汉语词类系统中,语气词一直没有引起足够的重视。 由于上术的理由,我就决定选择研究"现代汉语语气词"该题。 二.研究目的 本论文对语气词的语音、结构、作用等各种问题进行比较全面的考察作出合理的解释。这些分析和考察不仅有利于对语气词本身的认识也有利于汉语信息处理和对外汉语教学。本论文注意研究一些典型的语气词,如"了、呢、吧、的、吗"本文也把汉语语气词和越语语气词进行对比并分析越南学生在使用语气词的常见错误及提出纠正法。 四.研究任务 第一:对语气词与语气系统进行比较全面考察 第二:研究语气词的语音、结构、作用 第三:研究语气词"了、吧、呢、的" 第四:介绍越南学生在使用汉语语气词中常见的错误并提出纠正法。 六.研究方法 教育科学研究的方法有许多,但因为本论文的特征所以在进行研究的过程中我使用并结合这几个方法:收集、分析、综合、调查统计等研究方法。

七.论文结构: 本论文包括三章: 第一章:现代汉语语气词的概说 第二章:语气词的语音、结构、作用的研究 第三章:语气词"了、吧、呢`、的"的研究 第一章:现代汉语语气词的概说 1. 语气词的基本性质 语言的基本功能是表情达意。不同的句子表示不同的意思,首先是凭借不同语义内容的词语。语言还有转情的功能,比如同样一句话,用不同的语调说出来情态和作用就不一样。具有语气词使汉语有别于一部分印欧语系语言的一个明显特点。在语气系统中语气词可以单独或与其他结构成分一起表示各种不同的语气。作为现代汉语中一个独立的词类语气词表现出来的语法性质可以归纳为三点: 1.1.语气词后一般有语音停顿。 以前各位学者对语气词语法性质的论述总是强调"语气词一般位于句未"这一点。近些年来,有学者再次提出了句中语气词的问题。不管是句未语气词还是句中语气词都是用在语气的停顿处。 跟聪明的人啊,我也不抖机灵儿了。 1.2.语气词可以连用:语气词的连用涉及到好几个问题: (1)能够连用的语气词是指位于句未的语气词,位于句中的语气词一般都不能连用。 (2)能够连用的语气词主要是但音节的典型的六个语气词,即"的、了、吧、呢、吗、啊"双音节的语气词一般不能连用。

试论英语外来词对现代汉语的影响 作者:刘爽 (天津财经大学 2006级硕士研究生英语语言文学专业) 摘要:在中国近三十年的改革开放中,跨语言、跨文化交际的广度和深度达到了前所未有的程度,与此同时,大量外来词涌入汉语,其中尤以号称世界语言的英语为最。本文主要从汉语中英语外来词的应用范围、借用方法、产生原因等几方面对现代汉语中英语外来词的现状进行分析,并从个人的角度出发提出了对于汉语中的英语外来词应采取的正确态度。 关键词:英语外来词、现代汉语 自改革开放以来,中国与世界的交融越来越广泛和深入,中国在社会、政治、经济、文化等方面的发展,无不深受世界大环境的影响。汉语,作为中国文化的重要组成部分,也在与世界各种文化的交流和碰撞中,不断演化。在这一过程中,大量外来词的涌入,尤为引人注目,特别是大量英语外来词的不断涌入,为汉语不断地注入了新鲜血液。 本文主要从汉语中英语外来词的应用范围、借用方法、产生原因等几方面对现代汉语中英语外来词的现状进行分析,并从个人的角度出发提出了对于汉语中的英语外来词应采取的正确态度。 1. 涉及范围 伴随着中国与世界各族人民的经济文化交流,大量外来词,特别是英语外来词,进入汉语,几乎充斥着社会生活的方方面面,在科技、商业、社会文化生活、经济生活等诸多方面都对汉语产生了很大影响。 1.1 科技领域 由于现代科技的飞速发展,科技词汇大量出现,汉语中出现了大量科技外来词,如克隆(Clone)、纳米(Nanometer)等。而其中最显著的是计算机领域。由于欧美、特别是美国在计算机技术方面发展水平最高,在这一领域中,英语词汇毋庸置疑地占据着主导地位。特别是伴随着网络的迅猛发展,每天都会涌现大量英语新词,而往往这些英语词汇很难在汉语中找到合适的对等词,于是人们干脆把这些词直接拿过来使用,如因特网(Internet)、伊妹儿(E-mail)等。伴随着网络的急速发展,网络语言逐渐成为当下流行语中最重要的组成部分,并逐渐向现实生活的各个角落蔓延。 1.2 商业领域 自改革开放以来,在经济全球化的大背景下,众多跨国公司进入我国发展的同时,也将众多国际商业品牌引入国内,大量外来词以音译等方式出现,进入汉语体系中,如奔驰(Bench)、耐克(Nike)、柯达(Kodak)等。

现代汉语形容词研究综述 对现代汉语形容词的论述,根据词类划分的不同而不同,主要有两种:一种从意义出发,另一种从功能出发。 一、意义派 意义派对形容词的处理主要是在中国语法学的创立时期和革新时期,代表人物有:马建忠,黎锦熙,王力,吕叔湘等,他们的词汇划分标准的主要特点是根据意义划分。但并不完全一致,首先,语义内涵不同。,马建忠的语义主要是指词汇意义,依次划分的词类实际上属逻辑分类。这种词类是孤立于句法结构之外的归类,不是语法分类。黎锦熙先生承袭马建忠的逻辑分类观点的同时,明确提出根据词的句法功能给词分类。显然黎锦熙先生进了一步,有人认为他第一个明确地使词类成为语法分类,他的观点是现代汉语最早的词类划分。吕叔湘先生按意义和作用归类。王力先生把词类分为理解成分和语法成分,前者按意义分类,后者按语法作用。其次,在意义和功能发生矛盾时,各家处理不同。马先生发现“字无定义,故无定类”。而欲知其类,当先知上下文何如耳。自然陷入字无定类的困境。对此他提出了字类假象说,先确定某种字常做某种句子成分,他类词作此成分时算是假借。黎锦熙的四类形容词中只有性状形容词与我们所说的形容词相当。能充当定语的不一定是形容词,为了维持其句法功能标准,他提出转类说:性状形容词由它种词类转成的颇多。比如名词转成形容词:“玻璃窗”等。由此得出句品说:“凡词,依句辨品,离句无品”。马先生和黎先生都没有根本解决这个问题,留下了“词无定类”、“类无定词”的结论。吕叔湘的《文法要略》和王力的《现代语法》与马、黎的处理方法不同。《文法要略》采纳了陈承泽《国文法草创》中词类活用的理论,提出了本用和活用说。《现代语法》里的词变性说与此相当,把本用称为正常用法,把活用称为变性。但这里的活用和变性指的是极其罕见的临时用法,不是

现代汉语反义语素合成词词表A:1.安危8 adj+adj→n 2.捭阖30 v+v→v 3.褒贬bāobiǎn 45 v+v→v 4.褒贬bāobian 45 v+v→v 5.本末64 n+n→n 6.彼此71 pron+pron→pron 7.标本87 n+n→n 8.表里90 n+n→n 9.宾主94 n+n→n 10.冰炭96 n+n→n 11.伯仲103 n+n→n B: 12.薄厚106 adj+adj→n 13.裁缝cáiféng 124 v+v→v 14.裁缝cáifeng 124 v+v→n 15.操纵134 v+v→v 16.产销149 v+v→v 17.长短151 adj+adj→n 18.唱和157 v+v→v 19.朝野161 n+n→n 20.臣民165 n+n→n

21.沉浮166 v+v→v 22.晨昏168 n+n→n 23.成败171 v+v→n 24.城镇176 n+n→n 25.乘除176 v+v→n 26.迟早182 adj+adj→adv 27.出没198 v+v→v 28.出纳198 v+v→n 29.出入199 v+v→v/n 30.传习210 v+v→v C: 31.春秋218 n+n→n47 32.雌雄225 n+n→n 33.粗细231 adj+adj→n 34.存亡236 v+v→n 35.大小257 adj+adj→n/adv 36.旦夕268 n+n→n 37.得失283 v+v→n 38.弟妹300 n+n→n 39.弟兄300 n+n→n 40.颠末303 n+n→n 41.东西dōngxī325 n+n→n

语气词“啊”的研究 【摘要】在我们的日常生活中,汉字“啊”的使用频率一直居高不下,在不同的语境中,“啊”的词性也会相应发生变化。当它单独使用可以帮助人们表达附加意义,使表达内容感情色彩更加丰富明显。因此,“啊”在对外汉语教学中占有重要一笔。 【关键词】辨析、语音学、规范 一、语气词“啊”与感叹词“啊”的辨析 啊,叹词,表示赞叹或惊异。在不同读音中,“啊”具有不同理解。大多数留学生由于语言知识有限,不能依据不同的的背景来选择“啊“的读音,因此通常会造成使用上的偏误。同时,除了读音问题之外,在“啊”使用过程中也仍须注意语境问题,使之可以在表达感叹的基础之上,结合后面出现的句子,通过丰富的语音变化来表达出不同的意义。 “啊”在词类中既属于拟声词中的叹词,即表示感叹和呼应的声音又属于语气助词,即附在句子末尾表示某种语气。通过分析发现,“啊”字在很多句子中充当了很特殊的又很重要的角色,发挥了巨大的作用。并且从例子中可以看出当“啊”以“āáǎà”四个声调使用时,其词性多是以叹词为主,而当“啊”以“a”使用时,则更偏重于作为语气助词出现。因此,我们可以看出“啊”字在句中的作用以及对语义的影响,可以说他的作用是极其重要的。 因此,我们在在使用过程中应注意(1)二者读音不同。“啊”作为语气助词一般读轻声,如“千万小心啊!”而叹词“啊”一般不读轻声,读本音。如“啊!真漂亮”。(2)语法特点不同。语气助词“啊”一般附在句末或句中的停顿处,不作句子成分;而叹词“啊”经常独立于句子结构之外,不跟任何词语发生基本的句法结构关系,充当句子的独立成分。如“你来啊!”“啊,上课了”。前者的“啊”附在句末,不作句子成分,是语气助词;后者的“啊”独立于句子的结构之外,充当独立成分,是叹词。 二、语气词“啊”的音变的语音学原理 关于语气词“啊”的音变,各种现代汉语教材均早有定论,且说法基本一致。对此,笔者有一些不同的看法,因此,想从音变的原理出发重新深入探讨一下这

不说不知道现代汉语里的日本外来语 在明治维新以前的古代,一直是日本向中国学东西。明治维新以后、尤其是甲午战争中国战败以后,几乎一直都是中国向日本学习。比如改革开放以后,中国大量学习、引进日本的技术与经济管理、经济制度上长处;比如清朝末年与民国初期中国人的赴日留学热,在日本留学的中国学生成为同盟会的主要成员来源、成为中国反封建反民族压迫事业(即反清革命)的中流砥柱。客观上日本也为中国培养了大量进行现代化事业的人才(在历史学上从五四运动发生的1919年到全国解放的1949年属于中国的“现代 ”时期、解放后的历史时期称作“当代 ”),当然这些在日本留过学的中国人在解放后的建设事业中也作了不可忽视的贡献。象鲁迅、李大钊、陈独秀、蒋介石等重要的历史人物,在他们人生的黄金时代(即青年时期)都在日本读中专、大专和本科。第一篇中文版的《共産党宣言》就是李大钊把日本人翻译得到的日文版共産党宣言再翻译成中文而得到的。鲁迅所翻译的东欧和南欧国家的文学作品也都是鲁迅把东南欧文学作品的日文版翻译成中文而得到的,而且鲁迅有众多的日本友人、日本同志(比如和他志同道合的内山完造)。下面再来说说另一个有趣的现象。在近代,在对西方科技和文化学习的速度方面日

本比中国快,再加上中国以前的书面语都是文言文,因此很多中日两国没有、从欧美引进的生活用品或事物的叫法是日本首先把这些事物的英文名称翻译成汉字(实际上是日文),于是中国便从日文中借用、拿来了这些翻译语。下面我列出一些来B:白夜、百日咳、版画、半径、半旗、饱和、保险、保障、备品、背景、必要、编制、变压器、辩护士标本、标高、表决、表象、病虫害、舶来品、博士、博物、不动产、不景气C:财阀、采光、参观、参看、参照、策动、插话、茶道、长波、常备兵、常识、场合、场所、衬衣、成分、成员、承认、乘客、乘务员、宠儿、抽象、出版、出版物、出超、出发点出口、出庭、初夜权、处女地、处女作、储藏、储蓄、触媒、传染病、创作、催眠、催眠术、错觉D:大本营、大局、大气、代表、代言人、代议士、贷方、单纯、单利、单位、单行本、但书、蛋白质、导火线、德育、登记、登载、等外、低调、低能、低能儿、低压、敌视、抵抗、地上水、地下水、地质、动态、动议、动员独裁、独占、读本、短波E:二重奏F:发明、法律、法人、法庭、法则、番号、反对、反感、反射、反响、反应、泛神论、泛心论、范畴、方案、方程式、方程、方针、放射、分解、分配、分析、分子、风琴、封建、封锁、否定、否决、否认、服务、服用、辐射、复式、复员、复制、副食、副官、副手G:改编、改订、概括、概略、概

关于现代汉语形容词重叠的资料收集 著作中形容词重叠研究 1.曾雅琴《<封锁>中形容词的重叠方式及语法功能研究》,《文学教育(中)》,2013年06 期 2.陈思思; 黄宇一《<缀网劳蛛>中形容词重叠现象研究》,《语文学刊》,2012年04期 3.陈曦《<白鹿原>形容词重叠现象研究》,《鄂州大学学报》,2013年04期 4.崔雪梅《<型世言>重叠形容词考察》,《成都大学学报(社会科学版)》,2006年03期 5.高小红《<醒世姻缘传>形容词重叠形式研究》,山东大学硕士学位论文,2009年 6.罗润锋《王朔作品中形容词重叠式研究》,上海师范大学硕士学位论文,2012年 7.潘伟斌基于《<儒林外史>浅析江淮方言的语言特点》,吉林广播电视大学学报》,2013 年11期 8.潘晓《<红楼梦>形容词重叠问题研究》,华中师范大学硕士学位论文,2011年 9.孙君翘《<红楼梦>重叠形容词研究》, 《青年文学家》,2009年09期 10.王红梅《形容词、动词AABB重叠式构成的语义条件——以“三言”、“二拍”为例》,《学 术交流》,2003年07期 11.王震《《骆驼祥子》形容词重叠式的语义分析》,《现代语文(语言研究版)》,2011年04 期 12.王震《<骆驼祥子>形容词重叠研究》,上海师范大学硕士学位论文,2010年 13.王震试析《<骆驼祥子>中形容词重叠式的语法功能》,《淮海工学院学报(社会科学版)》, 2011年05期 14.吴彦君《浅析朱自清散文的形容词重叠》,《群文天地》,2012年11期 15.杨倩《<儿女英雄传>形容词重叠形式研究》,河南大学硕士学位论文,2013年 16.尹钟宏; 龚韶《《围城》形容词重叠现象研究》,《湖南城市学院学报》,2009年03期 17.尹钟宏《<骆驼祥子>形容词重叠研究》,《邵阳学院学报(社会科学版)》,2009年04期 18.张菊红《<红楼梦>重叠词研究》,西北大学硕士学位论文,2011年 19.张莹论《鲁迅<小说形容词重叠式研究>》,《长春工程学院学报(社会科学版)》 2012 年03期 20.周小英; 尹钟宏《试论《倪焕之》的形容词重叠》,《九江学院学报》,2009年05期 方言中关于形容词重叠的研究 1.阿衣古丽·马木提《汉语—维吾尔语词语重叠的对比研究——以《子夜》汉维文本的对 比为例》,中央民族大学硕士学位论文,2012年 2.才娟《黑龙江方言形容词重叠探究》,《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》,2013年 04期 3.曾海清《挽救和保护城市濒危方言——以新余城市方言形容词重叠式为例》,《安徽文学 (下半月)》,2010年08期

现代汉语(复合词结构)备考建议 复合词,由两个或两个以上不相同的词根结合而成。从词和词根的关系看,主要有联合型、偏正型、动宾型、主谓型和中补型五种类型。在教师招聘考试中,分析复合词结构的考题出现频率不高,但一旦出现便容易成为考生的失分点。短语和句子同样有五种基本的结构:联合结构、偏正结构、动宾结构、主谓结构、中补结构。熟悉掌握复合词的基本结构相关知识,既可帮助考生更加准确地分析词语结构,也可帮助分析短语或句子的结构。 一、动宾结构(支配结构) 动宾结构的词语的前一词根表示动作、行为,后一词根表示动作、行为所支配关涉的事物。例如“投资”,指“投放资金”,“资(金)”是“投(放)”的对象。类似的词语有: 注意达标动员有限跳水 知己合法带头下岗革命 失业站岗美容调味写字 【小试牛刀】 Eg.“司机”的结构类型属于()。 A.联合结构 B.偏正结构 C.主谓结构 D.动宾结构 【答案】D。解析:“司机”是指“掌握‘机’(的人)”,“司”有“有掌握、处理”等意思,“司机”为动宾结构。 【应对策略】 动宾结构词语的前一词根多为动词性语素,后一词根为名词性语素。部分语素的古今词性或词义可能有所不同,要求我们在对语素的词性或词义演变的基础上进 行理解。例如“美”,如今多用为形容词,但古时可作动词,“美容”意为“美化容颜”,“美”为动词,“容”为“美”的宾语,二者为动宾关系。

二、主谓结构 前一词根表示被陈述的事物,后一词根是陈述前一词根的。例如“霜降”,“降落”是用来表述“霜”作为主体发出的动作。类似的词语有: 胆怯脑残肉麻民办面熟 心慌政变地震日食自豪 【小试牛刀】 Eg.“年轻”的一词结构类型属于()。 A.联合结构 B.偏正结构 C.主谓结构 D.动宾结构 【答案】C。解析:“年轻”,“年纪轻,年龄小”,与“年老”相对,主谓结构。 【应对策略】 主谓结构的词语的前一词根主要为名词,后一词根为形容词或名词,前后词根联系较为紧密,不可插入“的”“地”等字。 三、中补结构 后一词根补充前一词根。有两种情况: 1.前一词根表示动作,后一词根补充说明动作的结果。例如“提高”,“高”为“提”这一动作的结果。类似的词语有: 说服落实改进指正合成 扩大搞活延长戳穿澄清 【小试牛刀】 Eg.“缩小”的一词结构类型属于()。

现代汉语语气词“吧”的偏误分析 发表时间:2019-12-27T14:57:39.747Z 来源:《知识-力量》2019年12月57期作者:邓舒 [导读] 本文从偏误分析的视角研究现代汉语语气词“吧”的习得情况。首先将语气词“吧”主要的的语法意义作简要描述,在前人研究的基础上对语气词“吧”的分布和意义进行分类;然后对语气词“吧”的偏误类型进行分类,包括与其他语气词误用、漏用、使用冗余三种偏误类型;最后对语气词“吧”的偏误来源进行分析。 (中国传媒大学,北京 10024) 摘要:本文从偏误分析的视角研究现代汉语语气词“吧”的习得情况。首先将语气词“吧”主要的的语法意义作简要描述,在前人研究的基础上对语气词“吧”的分布和意义进行分类;然后对语气词“吧”的偏误类型进行分类,包括与其他语气词误用、漏用、使用冗余三种偏误类型;最后对语气词“吧”的偏误来源进行分析。 关键词:语气词;“吧”;偏误分析 一、引言 在汉语教学中,对学习者习得过程中产生的偏误进行分析有利于帮助我们了解学生在习得过程的各个阶段对某一语言点的掌握。对汉语学习者在汉语语气词“吧”的习得过程中出现的问题进行偏误分析,有助于进行一些规律性总结,更有利于帮助他们向目的语过渡。本文在进行偏误分析类型分析时所采纳的语料来自HSK动态语料库。 二、语气词“吧”语法意义 1.“分”的观点 持“分”的观点的学者主要有朱德熙、吕叔湘先生。朱德熙(1982)根据语气词“吧”出现的语境,将语气词“吧”分为两种:一是表示疑问语气;二是表示祈使语气。吕叔湘先生(1999)认为“吧”可出现在祈使句末尾,表示命令、请求、催促、建议等;可以用在疑问句句末,待遇揣测的语气;可以用在“好、行、可以”等后面,表示同意;用在句中停顿处,表示左右为难、犹豫不决的意思;或用在“动词+就+动词”的句子后面,表示没关系、不要紧的意思。张斌(2000)根据“吧”作为语气词表示语气的职能,将“吧”的语气职能分为表示陈述语气、表示疑问语气和表示祈使语气三种。 2.“合”的观点 主张语气词“吧”的“合”的观点的主要代表有陆俭明和胡明扬。陆俭明(1984)认为语气词“吧”可以出现在陈述句、疑问句、祈使句中,但不可以出现在感叹句中,“吧”是个半疑问语气词。胡明扬(1988)则认为“吧”是“表态语气助词,赋予说话内容以不肯定的口气”,尽管其与其他词语和语调结合起来可以表示不同的语气,但是语气词“吧”的作用是单一的,“吧”的语气意义是表示不肯定的陈述意义。 三、语气词“吧”使用偏误类型 本文结合HSK动态作文语料库中的语料,对汉语为二语学习者使用语气词“吧”时出现的偏误类型进行归类分析。 (一)“吧”与其他语气词的误用 3.“吧”与“吗”的误用 语气词“吗”一般用在疑问句中,表达说话人询问某事,希望听话者将会给予比较强的肯定或者否定的回答。语气词“吧”表示疑问语气时常有半信半疑的语气,语气较弱,主要表示对某件事情的不确定的推测。除此之外,“吧”还有建议、协商之意,语气比较缓和。汉语学习者在使用语气词时容易出现“吧”与“吗”的误用,例如: (1)*像她这样开朗的人也可能得那种病吗? (2)*因此,既然在这“反吸烟”的社会中苦苦地抽下去,不如就为自身健康和周围的美丽环境而戒烟吗。 以上两例都是对语气词“吧”和“吗”的误用所造成的偏误。句尾应该用语气词“吧”,例(1)来表示对事情的不确定性的推测,例(2)来表示建议大家戒烟,类似于一种呼吁,两句中都不可以用语气词“吗”来替代“吧”。 4.“吧”与“了”的误用 (3)*跟你们一起生活已经二十多年吧,我也知道我是一个不听话的孩子。 (4)*死前他跟他的朋友们说:“现在我很后悔……你们别抽烟吧……”所以我认为,我要健康,我就不吸烟。 (5)*我很长时间没给你们写信吧。 (6)*所以为了别人也为了自己,尽量少吸烟了。 语气词“了”是成句的主要成分之一。例(3)“了”与已经连用,表示对现在(说话时)来说已经完成了的事,意思是到现在为止“跟你们已经一起生活了二十几年了”,“吧”则不表示此意。“吧”带有商量的语气,例(4)中应使用“了”,此处表示一种强烈的请求,没有缓和和商量的语气,所以不能用“吧”。例(5)中应用“了”来表示已经完成的事情,不应用“吧”。例(6)将“吧”误用成了“了”,表示说话者的建议、请求,“了”通常表示新情况的出现或者行为变化后的结果,所以此处应该用“吧”。 5.“吧”与“呢”的误用 (7)*在学习中肯求一些趣味,那么,不但可以提高学习的效率和水平,还可以为自己增添一些情趣吧! 例(7)中本该使用语气词“呢”误用成语气词“吧”,语气词“呢”与“还”连用,形成“还……呢”这种句式,在这种句式中不能用“吧”,“呢”在此处表示对某种现实情况的强调。 6.“吧”与“啊”的误用 语气词“啊”在祈使句中昌常常表示嘱咐,命令,带有比较强烈的要求或者催促的情绪,不含有商量的语气。 (8)*你们也别忘记吧! (二)“吧”的漏用 语气词“吧”漏用的原因可能有两个,一是可能因为学习者母语中并语气词或者并没有与汉语语气词相对应的语气词,二是语气词“吧”没有具体的实在的词汇意义,汉语学习者可能会忽视其存在,在使用时采取回避态度造成语气词缺失。

第29卷第6期 唐山师范学院学报 2007年11月 Vol. 29 No.6 Journal of Tangshan Teachers College Nov. 2007 ────────── 收稿日期:2006-12-27 作者简介:李小军(1974-),男,湖南邵阳人,北京师范大学文学院博士生,江西师范大学文学院副教授。 - 35 - ?语言学研究? 建国以来汉语语气词研究述评 李小军 (江西师范大学 文学院,江西 南昌 330027;北京师范大学 文学院,北京 100088) 摘 要:建国以来汉语语气词研究取得了巨大成绩:描写比较详细充分;绝大多数语气词的发展轨迹已较清楚;随着描写的深入,功能解释开始并重。不过不足也很明显:系统性研究不够;方言语气词与普通话、汉语史的联系不够;语气词语气意义的概括不够;从比较语言学和普通语言学角度研究语气词很不够。 关键词:语气词;建国以来;系统性研究;语气意义 中图分类号:H1-09 文献标识码:A 文章编号:1009-9115(2007)06-0035-04 现代科学意义上的汉语语气词(又称语气助词)研究开始于1898年的《马氏文通》,不过至1949年,汉语语气词研究方面的文章并不多,只十来篇,较有成就的是赵元任的《北京苏州常州语助词的研究》(《清华学报》1926年3卷2期)开创了标准语和方言、文言结合研究的新路子,具有奠基性;吕叔湘的《释<景德传灯录>中“在”“著”二助词》(《中国文化研究所集刊》1941.1)则开辟了近代汉语研究的新领域,具有筚路蓝缕之功。 建国后语气词研究取得了巨大的成绩,这在数量上(专著8部,论文200多篇)、质量上、研究队伍上都有所体现。根据时间可以把建国后的研究分为三期:兴盛期(50年代至60年代初)、衰落停顿期(60年代至70年代)、繁荣期(80年代以来),不过我们的述评却是根据汉语史的分期(上古、中古、近代、现代四个时期)。 一、上古汉语语气词研究 甲骨卜辞语气词研究。《今文尚书》和《诗经》等最早的传世文献里都已经有了语气词,那么语气词最早出现在什么时候?殷墟卜辞里是否有呢?李学勤在《关于师组卜辞的一些问题》(《古文字研究》3辑)首先认为“拟”和“执”是语气词,后来裘锡圭《关于殷墟卜辞的命辞是否问句的考察》(《中国语文》1988.1)支持李的说法,并对字形重新作了考释。张玉金《关于卜辞中“抑”和“执”是否语气词问题》(《古汉语研究》2002.4)赞同裘锡圭的观点,杨逢彬《殷墟甲骨刻辞词类研究》(花城出版社2003)指出在殷墟卜辞中语气词“拟”字的出现次数为100以上,“执”次数为30以上。反对者主要有范毓周(Early China 1989.14)、陈炜湛《关于甲骨文“印”、“执”二字的词义问题》(《出土文献研究》第三辑,中华书局,1998)、朱歧祥《由对贞句型论 殷墟卜辞有属问句考辩》(《甲骨文研究》,台湾里仁印书局1998)等。他们认为句末的“拟”和“执”大部分都是名词或动词,而不是语气词。殷墟卜辞大多简短,句中少有修饰成分,依据语义组合关系来判断“拟”和“执”是否语气词有不小难度。根据裘锡圭,把“拟”和“执”释为语气词似可通。但是语气词的观点也遭遇到一重困难,即在同时或后世的文献材料中见不到它们的踪影,诚如郭锡良《先秦汉语语气词新探》(《古汉语研究》1988创刊号、1989.1)所说:“一种语法范畴,突然冒出来,又突然消失了,这是不合语言发展规律的。”所以,语气词起源于甲骨卜辞的观点还需要检验。 除了前面几篇,研究上古汉语语气词较有代表性的文章有:张振林《先秦古文字材料中的语气词》(《古文字研究》7辑)认为语气词在西周产生,并同地域及文字的表现能力发展有关。裘燮君《先秦早期不同文体文献在语气词运用上的差异》(《徐州师范大学学报》2000.4)指出不同体裁的文献里语气词的使用具有不划一现象。郭锡良《先秦汉语语气词初探》提出了语气词的单功能说。刘晓南《先秦语气词的历时多义现象》(《古汉语研究》1991.3)赞同郭锡良的观点,同时认为先秦也是一个历时过程,期间语气词层层积累,不同层面的单功能往往经由其历时性积淀而显出多功能特征。钱宗武《<尚书>句首句中语助词研究的几点认识》(《古汉语研究》2000.2)和《今文<尚书>语气词的语用范围和语用特征》(《古汉语研究》2001.4)对今文《尚书》里的语气词作了深入考察。 另有一组研究语气词连用的文章:赵长才《先秦汉语语气词连用现象的历时演变》(《中国语文》1995.1)指出先秦汉语语气词连用现象经历了由产生、发展、高潮、衰退的过