分类:疼痛治疗 | 标签:三叉神经三叉神经痛血管手术神经

2013-03-25 17:51阅读(6542)评论(1)

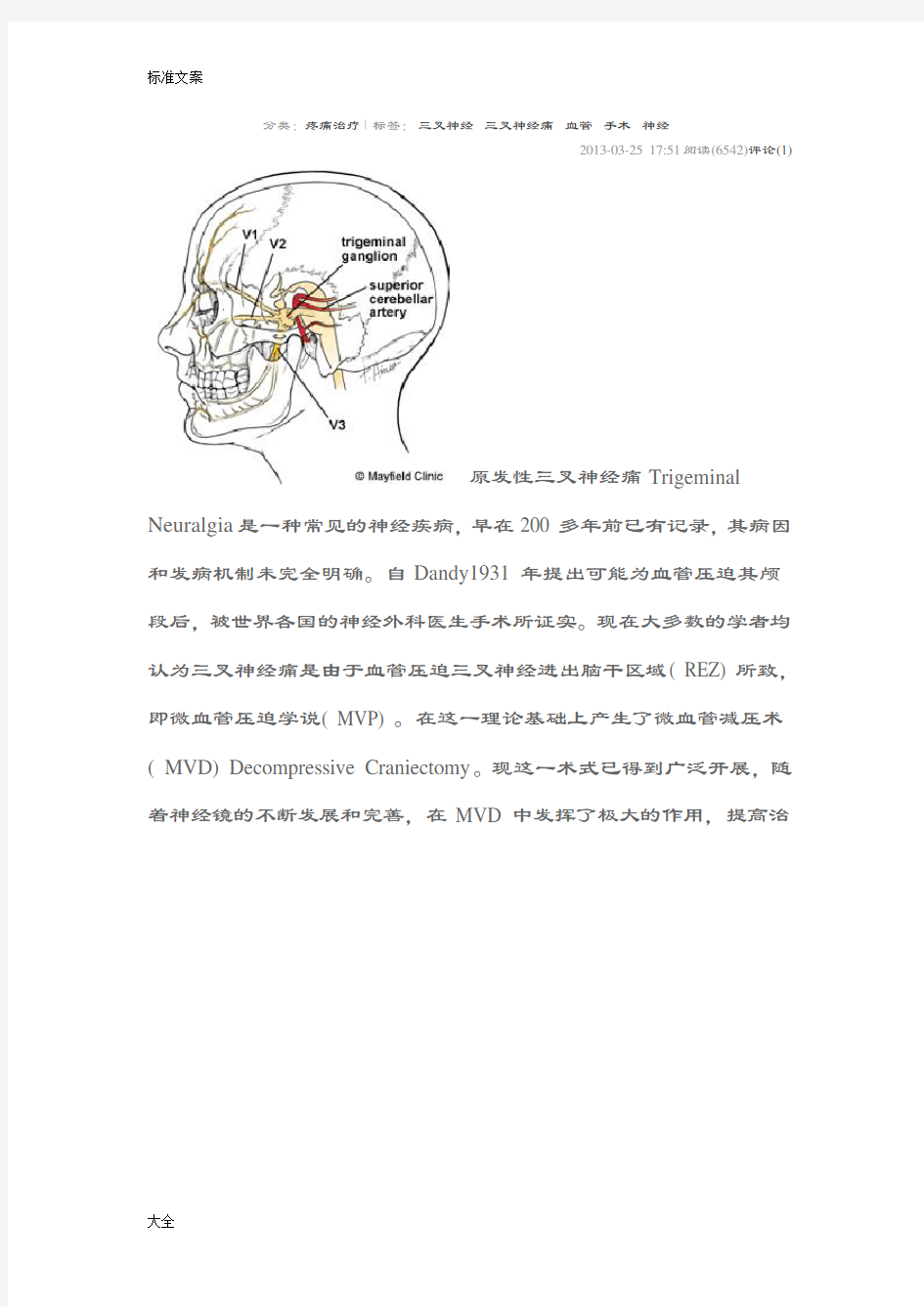

原发性三叉神经痛Trigeminal Neuralgia是一种常见的神经疾病,早在200 多年前已有记录,其病因和发病机制未完全明确。自Dandy1931 年提出可能为血管压迫其颅段后,被世界各国的神经外科医生手术所证实。现在大多数的学者均认为三叉神经痛是由于血管压迫三叉神经进出脑干区域( REZ) 所致,即微血管压迫学说( MVP) 。在这一理论基础上产生了微血管减压术( MVD) Decompressive Craniectomy。现这一术式已得到广泛开展,随着神经镜的不断发展和完善,在MVD 中发挥了极大的作用,提高治

愈率,减少并发症,降低复发率。

而三叉神经复合体微血管减压术三叉神经痛三叉神经痛( TN) 是指面部三叉神经分布区域反复发作性的触电样短暂而剧烈的疼痛。

TN 分两大类:即病因尚不明确的原发性三叉神经痛( PTN) 和可查出

明确病因的症状性三叉神经痛( STN) 。采用的全麻,嘱患者采用侧卧位,操作者于患者患侧乳突后入发际处约2 cm 处开一纵向弧形切口,切口长度4 cm 左右,采用手术点钻将颅骨钻孔,然后形成1 个2. 5 cm× 2. 0 cm 大小的骨窗,直到将乙状窦边缘暴露在操作者的术野,呈“十”字形打开颅脑硬膜,然后将小脑延髓池打开,慢慢释放脑脊

液,注意监测颅压,待颅压下降后探查桥小脑角。然后在显微镜的辅助下,锐性剥离蛛网膜,观察三叉神经责任血管和三叉神经之间的关系,同时观测是蛛网膜是否有粘连、压迫、水肿的情况发生。继续以Teflon 棉垫对周围血管进行减压后按常规方法进行关颅操作。解剖三叉神经自脑桥腹外侧出脑伸向前外侧经小脑幕与岩上窦下方至颞骨岩部前方终于三叉神经节,该节位于岩尖部三叉神经压迹处,小脑幕附着缘前端下方硬脑膜凹处形成三叉神经腔,蛛网膜与蛛网膜下隙也延伸入腔包绕三叉神经根与三叉神经节的后部,硬脑膜及蛛网膜与神经节的结缔组织相融合,三叉神经节的侧邻颈动脉和海绵窦后部,节的下方靠近岩大神经,三叉神经节呈半月形,凸缘向前外,节的前缘由上向下分别连有眼神经、上颌神经和下颌神经。位于三叉神经根周围的颅底血管主要有小脑上动脉( SCA)、小脑下前动脉

( AICA) 、基底动脉脑桥支及岩静脉。参照Klun B 等1986 年编订的神经与血管的关系分为3 型: 压迫( I 型) : 血管在三叉神经根上形成压痕或穿过三叉神经根; 接触( II 型) : 血管与三叉神经根并行、交叉且血管与三叉神经根最近的距离小于该血管半径; 第3 种为无上述关系者( III 型) 。按上述标准,发

生接触和压迫的血管主要为动脉: SCA 4侧( 20. 0%) 、AICA 1 侧( 5. 0%) ,1侧( 5. 0%) 与岩静脉接触。

也可行镜观察下处理,术前均行磁共振平扫及三维时间飞跃法磁共振血管成像检查确诊为原发性三叉神经痛。全麻下,患者健侧卧位,头向健侧旋转10°~ 15°,发际枕下乙状窦后切口,骨窗直径约3 cm,切开硬膜后,显微镜下释放脑脊液,锐性分离三叉神经表面蛛网膜,显露三叉神经,再置入硬性30°角观察镜,观察三叉神经与

周围血管的关系,找到责任血管,将Teflon 棉片分片从神经、血管之间插入并三叉神经痛的治疗方法很多,如药物、酒精封闭、伽玛刀、射频消融术、三叉神经周围支撕脱术、三叉神经感觉根切断术等,与之相比,三叉神经MVD 既缓解了面部的疼痛,又完整的保留了神经的功能,使三叉神经痛得以治愈。且近年随着影像技术的不断发展,三维时间飞跃法磁共振血管成像可术前清楚的显示三叉神经REZ 区与周围血管的关系,为术前了解病因及制定手术方案,有重要的临床指导意义。这种术式由Jannetta 开始到现在已发展为治疗三叉神经痛的常规术式,由当初的肉眼手术已发展到现在显微镜手术。手术是在桥小脑区( CPA) 第1 间隙操作,其周围结构复杂,神经血管交错,显微镜的应用大大增强CPA 的清晰度及光线照明,但仍有大量的死角看不到。有文献报道显微镜易遗漏神经根,Jarrahy 等统计发现19% 的压迫点在显微镜下被遗漏,27%的压迫点要镜下才能发现。在这些看不到的地方操作易出现血管破裂及止血后造成的血管狭窄或梗塞,神经、脑干损伤。此外还可能出现责任血管遗漏或减压不彻底造成治疗无效或复发。20 世纪70 年代后神经镜的飞速发展并应用于MVD中,目前分为神经镜辅助下显微镜手术和单独神经镜手术。三叉神经痛的血管压迫复杂,常为多血管压迫,动静脉混合压迫,血管走向复杂多变,其中静脉血管压迫易造成术后疗效不佳及术后复发的主要原因。Lee 等在其32 例复发的患者再次手术中28 例发现静脉压迫。12 例手术中均在显微镜下,神经镜辅助,其良好的照明和多角度的观察得到充分的体现。神经镜应用的优点如下: ( 1) 三叉神经术野小,术中照

明易出现死角,多角度镜可解决此缺陷。( 2) 可以全方位观察神经、脑干及血管的关系,不易遗漏责任血管,减少术后复发。( 3) 便于术中操作,减少对脑干、神经的牵拉及周围血管的骚扰,减少术后并发症。( 4) 可以清楚人工材料的位置、神经血管减压情况,提高手术效果。综上所述,神经镜在MVD 中起到非常重要的作用。随着设备器械的飞速发展,手术技巧的不断提高,神经镜的应用将会更加广泛。

关于血管起源 SCA 起源于中脑前部BA 近终末端,在大脑后动脉( PCA) 、下缘绕大脑脚向背侧行走,两者之间恒定有动眼神经走行,后行走在三叉神经上方,到达中脑小脑沟并在此转向小脑上脚,终止并供血于小脑皮层表面。

AICA 从BA 中下段发出后经外展神经根的上面或下面,向下后外方斜行,越过脑桥小脑角发出的神经根前面至绒球外上方弯向下侧,

分类:疼痛治疗 | 标签:三叉神经三叉神经痛血管手术神经 2013-03-25 17:51阅读(6542)评论(1) 原发性三叉神经痛Trigeminal Neuralgia是一种常见的神经疾病,早在200多年前已有记录,其病因和发病机制未完全明确。自Dandy1931年提出可能为血管压迫其颅内段后,被世界各国的神经外科医生手术所证实。现在大多数的学者均认为三叉神经痛是由于血管压迫三叉神经进出脑干区域( REZ)所致,即微血管压迫学说( MVP)。在这一理论基础上产生了微血管减压术( MVD)Decompressive Craniectomy。现这一术式已得到广泛开展,随着神经内镜的不断发展和完善,在MVD中发挥了极大的作用,

提高治愈率,减少并发症,降低复发率。 而三叉神经复合体微血管减压术三叉神经痛三叉神经痛( TN)是指面部三叉神经分布区域内反复发作性的触电样短暂而剧烈的疼痛。TN分两大类:即病因尚不明确的原发性三叉神经痛( PTN)和可查出明确病因的症状性三叉神经痛( STN)。采用的全麻,嘱患者采用侧卧位,操作者于患者患侧乳突后入发际处约2 cm处开一纵向弧形切口,切口长度4 cm左右,采用手术点钻将颅骨钻孔,然后形成1个2.5 cm×2.0 cm大小的骨窗,直到将乙状窦边缘暴露在操作者的术野内,呈“十”字形打开颅脑硬膜,然后将小脑延髓池打开,慢慢释放脑脊液,注意监测颅内压,待颅内压下降后探查桥小脑角。然后在显微镜的辅助下,锐性剥离蛛网膜,观察三叉神经责任血管和三叉神经之间的关系,同时观测是蛛网膜是否有粘连、压迫、水肿的情况发生。继续以Teflon棉垫对周围血管进行减压后按常规方法进行关颅操作。解剖三叉神经自脑桥腹外侧出脑伸向前外侧经小脑幕与岩

一、三叉神经的解剖: 三叉神经:含有躯体感觉纤维和躯体运动纤维,由较粗大的感觉根和细小的运动组成。感觉根上的感觉神经节位于颞骨岩部尖端前面的三叉神经压迹处,叫做三叉神经半月节。自节发出三大支,即眼神经、上颌神经和下颌神经。运动根紧贴三叉神经半月节的深面,进入下颌神经。故眼神经和上颌神经属感觉性,而下颌神经则为混合性。三支神经的感觉纤维分布于面部皮肤,运动纤维则主要支配咀嚼肌。 1.眼神经:ophthalmic nerve自半月节发出后经眶上裂入眶,分为额神经、泪腺神经及鼻睫状神经等三支。 (一)额神经frontal nerve最粗,在上睑提肌的上方向前行,在眶中部分为二支,较大的外侧支为眶上神经;较小的内侧支为滑车上神经。滑车上神经经眶上孔内侧的额切迹,眶上神经经眶上孔(切迹)出眶,布于额部的皮肤。 (二)泪腺神经Lacrimal nerve较细小,沿外直肌的上缘向前至泪腺 (三)鼻睫状神经nasociliary nerve在上直肌的下面斜越视神经上方至眶内侧,分出睫状节长根和2-3支睫状长神经等。分布于眼球、眼睑、泪囊、鼻腔前部的粘膜和鼻下部的皮肤。 2.上颌神经:maxillary nerve经园孔出颅至翼腭窝,再经眶下裂入眶区,经眶下沟、管,出眶下孔称眶下神经。上颌神经分布于眼裂和口裂之间的皮肤、上颌牙齿以及鼻腔和口腔的粘膜。上颌神经主要分支有: (一)上牙槽神经superior alveolar nerve该神经分为前、中、后三支。上牙槽后支在翼腭窝内自上颌神经主干发出,在上颌骨体后方入骨质;上牙槽中支和前支分别在眶下沟和眶下管内由眶下神经发出。 上述神经分布于上颌牙齿及牙龈。 (二)蝶腭神经为两根短小的神经,在翼腭窝内分出,向下连于翼腭神经节,由节发出的分支布于鼻腔和腭部粘膜。 (三)眶下神经infraorbital nerve为上颌神经本干的延续,眶下裂入眶,行经眶下沟、眶下管,再经眶下孔出眶,分布于眼睑鼻外侧部,上唇和颊部皮肤,在沿途发出上牙槽中支和前支。 (四)颧神经较细小,在翼腭窝发出,经眶下裂入眶,在眶内分为两小支,分布于颧颞部皮肤,颧神经发出小支加入泪腺神经,主管泪腺的感觉和分泌(泪腺分泌为岩大神经在翼腭神经节换神经元后,其节后纤维随颧神经分布至泪腺)。 3.下颌神经mandibular nerve是混合性神经,经卵圆孔出颅在颞下窝内即分出许多分支。感觉纤维分布于下颌牙齿及牙龈、口腔底、颊部的粘膜、舌的粘膜及口裂以下的面部皮肤。运动纤维主要分布于咀嚼肌。下颌神经的主要分支有: (1)耳颞神经auriculo-temporal nerve以两个根起始,挟持着硬脑膜中动脉,然后合成一干,在下颌关节后方转向上行,自腮腺上缘穿出,与颞浅动、静脉伴行,分布于颞部皮肤、下颌关节、外耳道的皮肤、鼓膜及耳前面的皮肤。在腮腺内发出一小支分布于腮腺,此支含有副交感纤维,来自舌咽神经的岩小神经,经耳神经节换神经元后发出的节后纤维。 (2)颊神经buccal自翼外肌两头间穿出,沿颊肌外面前行贯穿此肌,分布于颊部的皮肤和颊粘膜。 (3)下牙槽神经inferior alveolar (dental) nerve为混合性神经,在舌神经的后方,沿翼内肌外侧面下行,经下颌孔进入下颌管,在管内分成许多小支,分布于下颌牙齿、牙龈、终支从颏孔穿出称颏神经,布于颏部及唇的皮肤和粘膜。在未进入下颌孔以前,下牙槽神经发出一小支走向前下方支配下颌舌骨肌和二腹肌前腹。 (4)舌神经lingual nerve在下牙槽神经的前方,行向前下方,在舌骨舌肌外侧越过下颌下腺上方至舌尖。支配口腔底和舌前2/3粘膜的躯体感觉。舌神经在行程中有来自面神经的鼓索加入,故鼓索内的味觉纤维随着舌神经分布到舌前2/3司味觉,故鼓索内的副交感纤维随舌神经到下颌下神经节,换神经元后发出的节后纤维分布于下颌下腺及舌下腺,支想腺体的分泌。 (5)咀嚼肌支为数支,支配咀嚼肌。一侧三叉神经完全性损伤后,损伤侧的面部皮肤、角膜、结合膜、

分类:疼痛治疗| 标签:三叉神经三叉神经痛血管手术神经 2013-03-25 17:51 阅读(6542) 评论(1) Neuralgia 是一种常见的神经疾病,早在200 多年前已有记录,其病因和发病机制未完全明确。自Dandy1931年提出可能为血管压迫其颅 内段后,被世界各国的神经外科医生手术所证实。现在大多数的学者均认为三叉神经痛是由于血管压迫三叉神经进出脑干区域( REZ) 所致,即微血管压迫学说( MVP) 。在这一理论基础上产生了微血管减压术( MVD) Decompressive Craniectomy 。现这一术式已得到广泛开展,随着神经内镜的不断发展和完善,在MVD中发挥了极大的作用,

提高治愈率,减少并发症,降低复发率 而三叉神经复合体微血管减压术三叉神经痛三叉神经痛( TN) 是指面部三叉神经分布区域内反复发作性的触电样短暂而剧烈的疼痛。TN分两大类:即病因尚不明确的原发性三叉神经痛( PTN) 和可查出明确病因的症状性三叉神经痛( STN) 。采用的全麻,嘱患者采用侧卧位,操作者于患者患侧乳突后入发际处约2 cm 处开一纵向弧形切口,切口长度4 cm左右,采用手术点钻将颅骨钻孔,然后形成1 个2.5 cm× 2.0 cm 大小的骨窗,直到将乙状窦边缘暴露在操作者的术野内,呈“十”字形打开颅脑硬膜,然后将小脑延髓池打开,慢慢释放脑脊液,注意监测颅内压,待颅内压下降后探查桥小脑角。然后在显微镜的辅助下,锐性剥离蛛网膜,观察三叉神经责任血管和三叉神经之间的关系,同时观测是蛛网膜是否有粘连、压迫、水肿的情况发生。继续以Teflon 棉垫对周围血管进行减压后按常规方法进行关颅操作。解剖三叉神经自脑桥腹外侧出脑伸向前外侧经小脑幕与岩

一、三叉神经的解剖: 二、三叉神经:含有躯体感觉纤维和躯体运动纤维,由较粗大的感觉根和细小的运动组成。感觉根上的感 觉神经节位于颞骨岩部尖端前面的三叉神经压迹处,叫做三叉神经半月节。自节发出三大支,即眼神经、上颌神经和下颌神经。运动根紧贴三叉神经半月节的深面,进入下颌神经。故眼神经和上颌神经属感觉性,而下颌神经则为混合性。三支神经的感觉纤维分布于面部皮肤,运动纤维则主要支配咀嚼肌。 三、1.眼神经:ophthalmic nerve自半月节发出后经眶上裂入眶,分为额神经、泪腺神经及鼻睫状神经等 三支。 四、(一)额神经frontal nerve最粗,在上睑提肌的上方向前行,在眶中部分为二支,较大的外侧支为眶 上神经;较小的内侧支为滑车上神经。滑车上神经经眶上孔内侧的额切迹,眶上神经经眶上孔(切迹)出眶,布于额部的皮肤。 五、(二)泪腺神经Lacrimal nerve较细小,沿外直肌的上缘向前至泪腺 六、(三)鼻睫状神经nasociliary nerve在上直肌的下面斜越视神经上方至眶内侧,分出睫状节长根和2-3 支睫状长神经等。分布于眼球、眼睑、泪囊、鼻腔前部的粘膜和鼻下部的皮肤。 七、2.上颌神经:maxillary nerve经园孔出颅至翼腭窝,再经眶下裂入眶区,经眶下沟、管,出眶下孔称 眶下神经。上颌神经分布于眼裂和口裂之间的皮肤、上颌牙齿以及鼻腔和口腔的粘膜。上颌神经主要分支有: 八、(一)上牙槽神经superior alveolar nerve该神经分为前、中、后三支。上牙槽后支在翼腭窝内自上颌 神经主干发出,在上颌骨体后方入骨质;上牙槽中支和前支分别在眶下沟和眶下管内由眶下神经发出。 上述神经分布于上颌牙齿及牙龈。 九、(二)蝶腭神经为两根短小的神经,在翼腭窝内分出,向下连于翼腭神经节,由节发出的分支布于鼻 腔和腭部粘膜。 十、(三)眶下神经infraorbital nerve为上颌神经本干的延续,眶下裂入眶,行经眶下沟、眶下管,再经