物理课程标准研究

- 格式:ppt

- 大小:6.11 MB

- 文档页数:90

2023新版物理课程标准解读=======================简介----本文档旨在解读2023年新版物理课程标准,帮助教师和学生更好地理解和应用新标准。

一、课程目标--------新版物理课程标准旨在培养学生的物理思维能力和实验操作能力,促进学生的科学探究精神和解决问题的能力。

二、课程内容--------物理课程内容涵盖以下几个方面:1. 热力学与能量:探讨热力学基本概念,如热能和温度的关系,热传导和热辐射等。

了解各种能量形式及其转化方式。

2. 运动与力学:研究物体运动的基本规律与力学定律,包括加速度、动量和力的概念。

探讨牛顿三定律及其应用。

3. 电磁学:了解电荷和电场的基本性质,研究电路和电流的相关知识。

研究磁场与电动力学的基本原理。

4. 光学与波动:探索光的传播与折射规律,研究波动现象和电磁波的性质,了解光的波粒二象性。

5. 原子与核物理:研究原子和核的结构与性质,了解放射性衰变及其应用。

探索量子力学的基本原理。

三、教学方法--------为了达到课程目标,教师应采用以下教学方法:1. 理论与实践相结合:引导学生通过实验与实际问题的探索,巩固理论知识。

鼓励学生提出问题和进行实践操作。

2. 合作研究:倡导学生间的合作研究,促进交流与合作,培养团队合作精神和解决问题的能力。

3. 多元化评价:采用多种评价方式,如课堂表现、小组讨论、实验报告等,全面了解学生的研究情况和能力发展。

四、教材建议--------为了适应新标准,建议教师选用与新课程内容相符合的教材,提供丰富的实验和应用例子,以帮助学生更好地理解和应用物理知识。

五、教学资源--------教师可利用各种教学资源,如科学实验室、电子教学平台和互联网资源,为学生提供更全面、多样化的研究体验。

结论----新版物理课程标准以培养学生的物理思维能力和实验操作能力为中心,通过研究物理基本概念和原理,促进学生的科学探究精神和解决问题的能力。

普通高中物理课程标准(实验)第一部分前言物理学是一门基础自然科学,它所研究的是物质的基本结构、最普遍的相互作用、最一般的运动规律以及所使用的实验手段和思维方法。

随着人类对物质世界认识的深入,物理学一方面带动了科学和技术的发展;另一方面推动了文化、经济和社会的发展。

经典物理学奠定了两次工业革命的基础;近代物理学推动了信息技术、新材料技术、新能源技术、航空航天技术、生物技术等的迅速发展,继而推动了人类社会的变化。

课程性质高中物理是普通高中科学学习领域的一门基础课程,与九年义务教育物理或科学课程相衔接,旨在进一步提高学生的科学素养。

高中物理课程有助于学生继续学习基本的物理知识与技能;体验科学探究过程,了解科学研究方法;增强创新意识和实践能力,发展探索自然、理解自然的兴趣与热情;认识物理学对科技进步以及文化、经济和社会发展的影响;为终身发展,形成科学世界观和科学价值观打下基础。

课程的基本理念(一)在课程目标上注重提高全体学生的科学素养高中物理课程旨在进一步提高学生的科学素养,从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面培养学生,为学生终身发展、应对现代社会和未来发展的挑战奠定基础。

(二)在课程结构上重视基础,体现课程的选择性普通高中教育仍属于基础教育,应注重全体学生的共同基础,同时应针对学生的兴趣、发展潜能和今后的职业需求,设计供学生选择的物理课程模块,以满足学生的不同学习需求,促进学生自主地、富有个性地学习。

(三)在课程内容上体现时代性、基础性、选择性高中物理课程在内容上应精选学生终身学习必备的基础知识与技能,加强与学生生活、现代社会及科技发展的联系,反映当代科学技术发展的重要成果和新的科学思想,关注物理学的技术应用所带来的社会问题,培养学生的社会参与意识和对社会负责任的态度。

(四)在课程实施上注重自主学习,提倡教学方式多样化高中物理课程应促进学生自主学习,让学生积极参与、乐于探究、勇于实验、勤于思考。

(详细版)高中物理新课程标准解读引言高中物理新课程标准是为了适应新时代我国教育改革和发展需要,培养学生创新精神和实践能力,提高全民族科学素质而制定的。

本标准以学生发展为核心,强调科学探究、证据推理、模型建构等关键能力,注重物理知识与实际的联系,鼓励学生进行创新实践。

一、课程标准的主要变化1.1 课程结构调整新课程标准对高中物理课程结构进行了优化,将课程内容划分为“必修”、“选择性必修”和“选修”三个层次,更加符合学生的认知规律和个性化需求。

1.2 课程内容更新新课程标准更新了部分物理知识和概念,增加了与现代科技、生活密切相关的物理现象和问题,使课程内容更具时代感和现实意义。

1.3 核心素养培养新课程标准明确提出物理学科核心素养,包括科学思维、科学探究、科学态度和科学伦理等方面,强调学生全面发展。

1.4 教学方法创新新课程标准倡导探究式教学、情境教学等多样化的教学方法,鼓励教师与学生互动,激发学生兴趣和主动性。

二、课程标准的具体要求2.1 知识与技能学生需要掌握一定的物理基本概念、原理和规律,能运用物理知识解决实际问题,具备一定的物理实验技能。

2.2 过程与方法学生应具备科学探究的能力,会使用科学方法进行问题分析和解决。

具体包括观察、实验、分析、推理、预测等方法。

2.3 情感、态度与价值观学生应树立正确的科学态度,认识科学的价值,尊重科学伦理,关注科学技术的发展对社会和环境的影响。

三、课程标准的实施建议3.1 教学设计教师应根据课程标准和学生的实际情况进行教学设计,注重知识与实际的联系,创设情境,引导学生主动探究。

3.2 教学评价教学评价应注重过程性、发展性,充分考虑学生的个体差异。

评价方法包括课堂表现、作业、实验、测验等多种形式。

3.3 教师培训与发展教师应不断更育观念和教学方法,积极参加培训,提高自身素质和教学能力。

四、总结高中物理新课程标准以培养学生核心素养为目标,强调知识、能力和价值观的全面发展。

初中物理《新课标》解读1. 前言根据我国教育部颁布的《义务教育初中物理课程标准》(以下简称《新课标》),本解读文档旨在为广大初中物理教师、学生及家长提供对课程标准的详细解读,以便更好地理解与实施课程。

2. 课程理念《新课标》强调以学生发展为本,注重科学探究与实践活动,提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

课程理念主要包括以下几点:- 知识与技能:使学生掌握初中物理基本概念、原理和方法,培养学生的物理素养。

- 过程与方法:注重科学探究过程,培养学生的创新精神和实践能力。

- 情感、态度与价值观:激发学生对物理的兴趣和好奇心,培养学生的社会责任感和使命感。

3. 课程目标《新课标》提出了初中物理课程的总体目标和学段目标,分别为:- 总体目标:使学生了解物理的基本概念、原理和方法,培养学生的科学思维、科学方法和科学态度,提高学生的实践能力和创新能力。

- 学段目标:根据学生认知发展特点,将课程目标分为三个学段,分别为初中一年级、初中二年级和初中三年级。

4. 课程内容《新课标》将初中物理课程内容分为五个一级主题,分别为:1. 物质的性质与相互作用2. 能量的转化与守恒3. 简单的机械运动4. 声与光的现象5. 电与磁的现象每个一级主题下又分为若干个二级主题,共计22个二级主题。

5. 课程实施建议《新课标》针对课程的实施提出了以下建议:- 教学建议:注重启发式教学,引导学生主动探究,提高学生分析问题和解决问题的能力。

- 评价建议:建立多元化、过程性的评价体系,关注学生的全面发展。

- 教材建议:选用符合《新课标》精神的教材,注重教材的实用性和针对性。

- 教学资源建议:充分利用各种教学资源,提高教学质量。

6. 课程标准的特点- 强调科学探究:注重培养学生的实践能力和创新能力,引导学生参与科学探究过程。

- 联系生活实际:课程内容紧密结合学生的生活实际,提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

- 突出学生主体:强调学生的主体地位,鼓励学生主动研究、自主探究。

初中物理新课程标准详解(全本)初中物理新课程标准详解(全本)前言本文档旨在详细解析我国新课程标准下初中物理学科的教学要求、内容和目标,以帮助教师和学生更好地理解和实施新课程标准,提高教学质量。

第一章:课程理念1.1 知识与技能新课程标准强调物理知识的实用性,要求学生掌握必要的物理概念、原理和实验技能,能够运用物理知识解决实际问题。

1.2 过程与方法新课程标准重视学生科学探究能力的培养,要求学生在研究过程中能够提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。

1.3 情感态度与价值观新课程标准注重培养学生的科学素养,要求学生在研究过程中形成积极的科学态度,认识科学的价值,培养创新精神和合作意识。

第二章:课程目标2.1 知识与技能目标掌握基本的物理概念、原理和实验技能,能够运用物理知识解决实际问题。

2.2 过程与方法目标培养科学探究能力,能够在研究过程中提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。

2.3 情感态度与价值观目标形成积极的科学态度,认识科学的价值,培养创新精神和合作意识。

第三章:课程内容3.1 物质与运动了解物质的性质和运动形式,掌握力学、热学、光学等基本物理知识。

3.2 能量与信息掌握能量的转换和守恒定律,了解电磁学、声学等基本物理知识,认识信息技术的基本原理。

3.3 生命与宇宙了解生命现象和宇宙结构,掌握天文学、生物学等基本物理知识。

第四章:教学建议4.1 教学设计教师应根据学生的实际情况和研究目标,合理设计教学内容和教学过程,注重培养学生的科学探究能力。

4.2 教学方法教师应采用多种教学方法,如讲解、实验、讨论等,激发学生的研究兴趣,帮助学生理解和掌握物理知识。

4.3 教学评价教师应注重过程性评价和终结性评价相结合,全面评价学生的知识、能力和情感态度。

第五章:课程资源教师可利用教材、实验器材、网络资源等多种资源,丰富教学内容,提高教学质量。

全日制义务教育物理课程标准(实验稿)

一、课程总体要求

1、义务教育物理课程的核心任务是培养学生的基本物理知识和相关的基本技能,使其能够应用物理知识解决实际问题,发展良好的物理习惯和思维方式。

2、根据义务教育物理课程的指导思想,在融合基础理论、实践实验、社会应用、多媒体技术,促进实践型人才培养方面,全面提升学生的物理思维能力。

二、实验内容

1、物理实验:以实际操作为基础,通过探究、实践和验证等方式,从理论到实际之间的联系,有效的提高学生的物理素质,培养学生的操作能力和联系实际环境的能力。

2、计算机实验:开展计算机实验,运用计算机模拟、游戏、实验、编程等来解决实际问题,运用计算机设备和相关软件,研究物理问题,提高学生计算机应用能力,完善物理知识结构。

3、多媒体技术实验:运用多媒体技术,通过模拟实验、自主实验、互动实验等形式,结合幻灯片、游戏、视频、音乐、虚拟现实等媒体技术手段,更好的激发学生学习兴趣,提高学习效率。

三、实验教学

1、实验要求:引导学生充分利用物理实验设备,深入研究物理原理、规律,熟悉实验器材的操作,提高实验技能和理解能力,以及物理知识的应用能力。

2、实验指导:能够指导学生在实验中,充分发挥实践活动、体验活动、模拟实验、自学实验和多媒体实验等特点,通过实验过程,发现物理知识,培养实践思维能力和解决问题能力。

四、实验评价

1、实验评价结合实验要求,从实验准备、实验过程、实验结果及课后报告等方面,结合实验内容和实验目的,对学生的实验结果进行评价,以检验学生的实验能力。

2、实验评分规则:实验评分规则结合实验内容和要求,根据实验准备、实验过程和实验结果等,进行综合评分,以评价学生实验能力。

;。

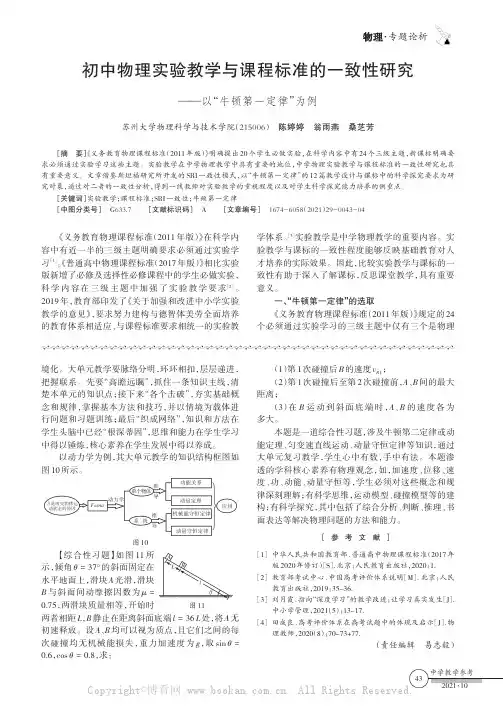

修订后的课程标准提出20个学生实验①基本测量类:7项

●用刻度尺测量长度、用表测量时间

●用弹簧测力计测量力

●用天平测量物体的质量

●用常见温度计测量温度

●用电流表测量电流

●用电压表测量电压

●连接简单的串联电路和并联电路

②测定性实验:4项

●测量物体运动的速度

●测量水平运动物体的滑动摩擦力

●测量固体和液体的密度

●测量小灯泡的电功率

③研究性实验:9项

●探究浮力大小与哪些因素有关

●探究杠杆的平衡条件

●探究水沸腾时温度变化的特点

●探究光的反射定律

●探究平面镜成像时与物的关系

●探究凸透镜成像的规律

●探究电流与电压、电阻的关系

●探究通电螺线管外部磁场的方向

●探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件

沁园春·雪 <毛泽东>

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;

大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;

唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,

只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

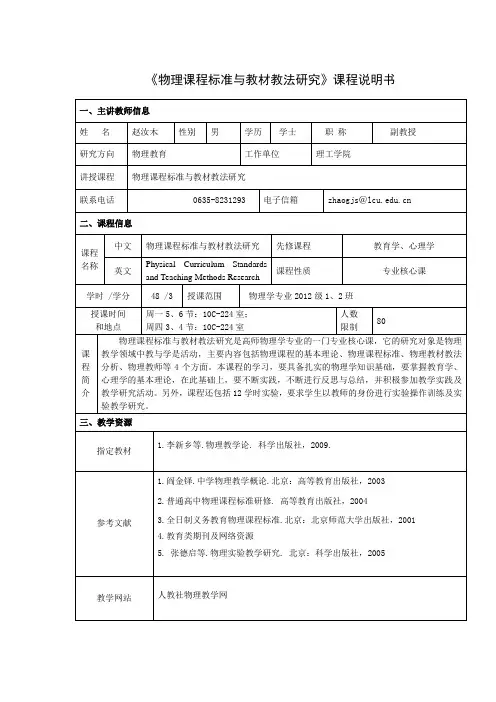

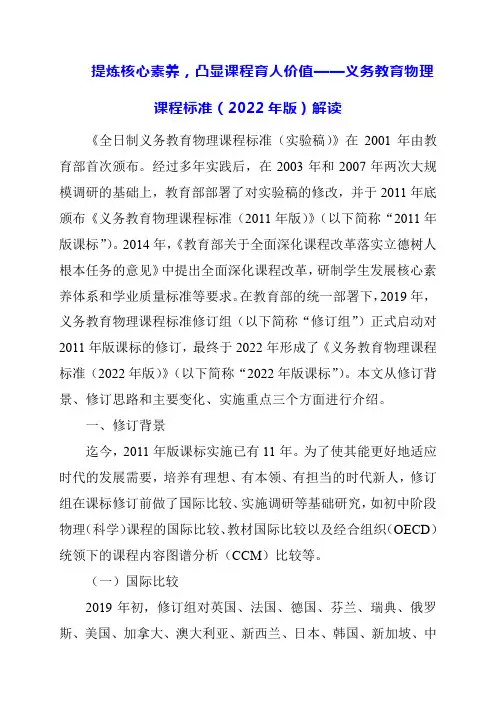

提炼核心素养,凸显课程育人价值——义务教育物理课程标准(2022年版)解读《全日制义务教育物理课程标准(实验稿)》在2001年由教育部首次颁布。

经过多年实践后,在2003年和2007年两次大规模调研的基础上,教育部部署了对实验稿的修改,并于2011年底颁布《义务教育物理课程标准(2011年版)》(以下简称“2011年版课标”)。

2014年,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出全面深化课程改革,研制学生发展核心素养体系和学业质量标准等要求。

在教育部的统一部署下,2019年,义务教育物理课程标准修订组(以下简称“修订组”)正式启动对2011年版课标的修订,最终于2022年形成了《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)。

本文从修订背景、修订思路和主要变化、实施重点三个方面进行介绍。

一、修订背景迄今,2011年版课标实施已有11年。

为了使其能更好地适应时代的发展需要,培养有理想、有本领、有担当的时代新人,修订组在课标修订前做了国际比较、实施调研等基础研究,如初中阶段物理(科学)课程的国际比较、教材国际比较以及经合组织(OECD)统领下的课程内容图谱分析(CCM)比较等。

(一)国际比较2019年初,修订组对英国、法国、德国、芬兰、瑞典、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、中国台湾、中国香港等国家(或地区)的物理(科学)课程标准进行比较研究。

经比较研究可知,以上国家(或地区)皆强调物理(科学)课程在促进学生科学素养提升上的作用,强调加强科学与社会生活的联系,以及让学生了解科学本质、学会动手操作、提升问题解决能力等。

多数国家(或地区)的物理(科学)课程目标都涵盖对物理自然观、科学思维、科学探究、科学态度与责任感等方面的培养,重视对物质、运动与相互作用、能量等物理内容的要求,重视对问题、证据、解释、交流及质疑创新能力的培养,重视对科学态度与社会责任感的培养。

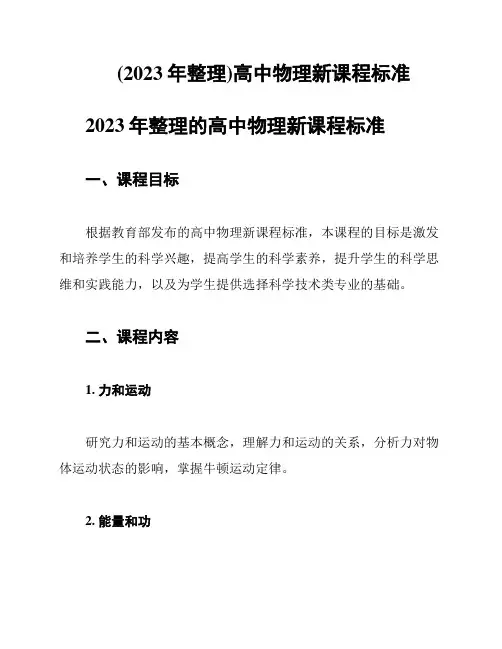

(2023年整理)高中物理新课程标准2023年整理的高中物理新课程标准

一、课程目标

根据教育部发布的高中物理新课程标准,本课程的目标是激发和培养学生的科学兴趣,提高学生的科学素养,提升学生的科学思维和实践能力,以及为学生提供选择科学技术类专业的基础。

二、课程内容

1. 力和运动

研究力和运动的基本概念,理解力和运动的关系,分析力对物体运动状态的影响,掌握牛顿运动定律。

2. 能量和功

理解能量守恒和转化的基本观念,掌握功的概念及其与能量的关系,理解机械能和其他形式能量之间的转化和守恒。

3. 电磁学

研究电磁学的基本概念,理解电磁场对物体运动状态的影响,掌握电磁感应的基本原理和法则。

4. 光学和波动

理解光的本质和性质,掌握光的反射、折射规律,理解光的干涉、衍射和偏振现象,掌握波动的基本概念和性质。

5. 现代物理

理解相对论的基本观念和原理,理解量子力学的基本观念,理解原子核和基本粒子的基本知识。

三、课程评价

课程评价以学生的研究过程和研究成果为依据,包括平时成绩和期末考试成绩,平时成绩包括课堂表现、实验报告、作业等,期末考试成绩根据期末考试成绩确定。

四、教学方式

采用启发式教学,重视学生自主研究和合作研究,提倡实验教学和问题讨论,提高学生的独立思考和解决问题的能力。

五、课程资源

提供丰富的网络资源,包括教学视频、在线课程、虚拟实验室等,为学生提供多元化的研究环境和资源。

同时,教材和参考书籍也是重要的研究资源。

以上就是2023年整理的高中物理新课程标准,希望对大家有所帮助。

初中物理新课程标准详解(全本)1. 引言初中物理新课程标准是根据国家教育改革的需要,对初中物理教学进行规范和指导的文件。

本文将详细解释初中物理新课程标准的内容和要求。

2. 课程目标初中物理新课程标准旨在培养学生的物理素养和科学思维能力,使学生能够理解和应用物理知识,培养学生的实验观察能力和解决问题的能力。

3. 课程内容初中物理新课程标准包括以下内容:- 物理实践:培养学生的实验观察和实践操作能力;- 物理基础知识:包括物质的组成与变化、运动与力、能量与能量转化等基础知识;- 物体的性质与变化:涉及物体的形态、结构和性质等方面的知识;- 电磁现象与电路:研究电磁现象和电路的基本原理和应用;- 物理与社会:了解物理在社会中的应用和影响。

4. 课程要求初中物理新课程标准要求学生具备以下能力和素养:- 掌握物理基本概念和基本知识;- 运用物理知识进行问题分析和解决;- 进行简单的物理实验和观察,并能记录实验结果;- 运用物理知识解释生活中的现象和实际问题;- 培养对物理科学的兴趣和探索精神。

5. 教学方法初中物理新课程标准鼓励采用多种教学方法,包括讲授、实验、探究、讨论等。

教师应根据学生的不同特点和研究需求,灵活运用教学方法,激发学生的研究兴趣和积极性。

6. 评价方法初中物理新课程标准要求采用多种评价方法,包括考试、实验报告、小组合作等。

评价应注重学生的实际能力和综合素质,鼓励学生的创新思维和实践能力。

7. 实施建议为了有效实施初中物理新课程标准,建议教师和学校采取以下措施:- 积极参加相关培训,提高教师的教学水平;- 制定科学合理的教学计划和教学资源;- 注重实践和探究,提供充足的实验设备和实践机会;- 鼓励学生参与讨论和合作研究,培养团队合作精神;- 关注学生的研究情况和发展需求,及时调整教学策略。

8. 结论初中物理新课程标准是指导初中物理教学的重要文件,通过遵循标准的要求和实施建议,可以提高学生的物理素养和科学思维能力。

初中物理2023年新教材课程标准详解一、前言根据我国教育部门的规定,2023年新教材的初中物理课程标准已经正式实施。

新课程标准更加注重学生能力的培养和科学素养的提升,强调实践与探究,以适应新时代我国教育发展的需要。

二、课程目标新教材的初中物理课程目标主要包括以下几个方面:1. 知识与技能:使学生掌握初中物理的基本概念、原理和规律,学会使用基本的物理实验技能。

2. 过程与方法:培养学生的观察、思考、分析和解决问题的能力,以及科学探究的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对物理学科的兴趣和好奇心,增强学生的创新意识和实践能力,提高学生的科学素养。

三、课程内容2023年新教材的初中物理课程内容主要包括以下几个模块:1. 物质与运动:包括力学、热学、光学和声学等内容,使学生了解物质的基本属性和物体的运动规律。

2. 能量与转换:包括能量的守恒和转化、机械能、内能、电能等内容,使学生了解能量的基本概念和能量的转换规律。

3. 生活与科技:结合生活中的物理现象和科技应用,使学生了解物理知识在生活中的重要性和实际应用。

4. 实验与探究:通过实验和探究活动,使学生掌握基本的实验技能,培养学生的实践能力和科学探究能力。

四、教学建议针对新教材的初中物理课程,我们给出以下教学建议:1. 注重学生主体地位,鼓励学生积极参与课堂讨论和实践活动,培养学生的自主学习能力和创新意识。

2. 采用多样化的教学方法,如启发式、探究式、讨论式等,激发学生的学习兴趣和好奇心,提高学生的学习效果。

3. 注重理论与实践相结合,通过实验和实践活动,使学生更好地理解和掌握物理知识,提高学生的实践能力。

4. 关注学生的个体差异,因材施教,给予学生个性化的指导和支持,帮助学生克服学习困难,提高学生的学习自信心。

五、评价与反思新教材的初中物理课程标准强调评价学生的全面能力,不仅关注学生的知识掌握程度,还要关注学生的能力发展和情感态度。

教师应定期进行评价和反思,了解学生的学习情况,及时调整教学策略,提高教学质量。

高中物理课程标准(实验)最全面

引言

本文档旨在提供一份完整版的高中物理课程标准,重点关注实验部分,以帮助教师和学生更好地理解和研究物理知识。

内容

本课程标准包含以下主要内容:

1. 基本原理:介绍物理学的基本概念和原理,如力学、热学、光学、电磁学等。

2. 实验要求:列举了一系列与物理学相关的实验要求,包括实验的目的、方法、步骤、仪器和材料的要求等。

每个实验都具有一定的难度和教学目标,可以帮助学生巩固所学的理论知识,并培养他们的实验能力和科学精神。

3. 实验技巧:提供了一些关于实验技巧和注意事项的指导,以帮助学生正确进行实验操作,并避免可能出现的安全问题。

4. 实验报告要求:介绍了实验报告的基本要求和格式,包括实

验目的、原理、实验步骤、数据处理和结果分析等。

通过撰写实验

报告,学生可以提高他们的科学写作能力,并对实验结果进行深入

思考和分析。

结论

本文档提供了一份完整版的高中物理课程标准,重点关注实验

部分,有助于教师和学生更好地掌握和应用物理知识。

希望这份标

准能够促进高中物理教育的发展,培养学生的科学素养和实践能力。

新课程标准下的物理教材研究新课程标准下的物理教材研究引言:教材作为教学的重要工具,在学生的学习过程中起着至关重要的作用。

而新课程标准的实施对教材的研究与开发提出了更高的要求。

本文将以物理教材为例,探讨新课程标准下物理教材研究的重要性、存在的问题以及解决途径。

一、新课程标准对物理教材研究的重要性新课程标准的出台标志着我国教育进入了以素质教育为核心的新阶段。

在物理教育领域,新课程标准要求教材提供更多的实践性教学内容,注重学生的能力培养。

因此,对于物理教材的研究与开发,必须适应新课程标准的要求,使教材内容更加贴近实际生活,提高学生的学习兴趣和学习效果。

二、新课程标准下物理教材存在的问题1. 内容过于抽象:传统物理教材往往以理论为主,内容过于抽象。

而新课程标准要求强调实践与应用,因此,物理教材需要将相关实践案例与理论知识相结合,提供更多的实际问题,让学生能够将物理理论应用于实际生活中。

2. 学科知识的融合不足:新课程标准倡导跨学科的综合教学,而传统的物理教材往往以物理知识为主,与其他学科的联系较少。

在新课程标准下,物理教材应该与数学、化学等学科进行深入融合,构建起学科知识的共同体,帮助学生更好地理解和应用物理知识。

3. 学习兴趣不高:传统的物理教材内容晦涩难懂,学生往往对学习兴趣不高。

而新课程标准要求教材贴近学生的实际生活,应用性更强。

因此,物理教材的研究应注重培养学生的学习兴趣,通过丰富多样的实例、案例等内容,激发学生的学习热情。

三、新课程标准下物理教材的研究途径1. 加强理论与实践的结合:物理教材应该注重理论与实践的结合,将物理原理与实际问题相结合,提供更多的实际案例和实践性教学内容。

通过让学生亲自动手实践,培养学生的观察、实验和解决问题的能力。

2. 融合跨学科知识:物理教材的研究应该注重与其他学科的融合。

如与数学教材的结合,通过数学模型解决物理问题;与化学教材的结合,探讨物质的组成和变化等。

这样既能帮助学生更好地理解物理知识,又能培养学生的综合学科能力。