城市规划原理第一章 城市的形成与发展01

- 格式:ppt

- 大小:13.96 MB

- 文档页数:62

城市规划原理复习大纲第一章城市与城市发展1、城市发展的动因城市形成和发展根本动因:建立在工业化基础上的经济发展,城市的规模效益和聚集效益使城市成为人类聚居地的主要形式。

2、城市化概念定义:人类生产和生活方式由农村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。

具体的分析包括:人口(农业、非农业);地域(农村、城市);产业(农业产业、非农产业);空间形态转化(城市空间形态、农村空间形态);文化和生活方式;基础设施和环境.3、城市化发展的S形曲线初期阶段(小于30%左右):生产力水平低,发展速度较缓慢;中期阶段(30%~60%或以上):快速发展期;稳定阶段:农业现代化过程已基本完成,农业剩余劳动力已基本转移,城市中工业的发展、技术的进步,一部分工业人口又转向第三产业。

第二章城市规划学科的产生和发展1、现代城市规划理论发展的两种基本指向1、分散发展(指通过新建城市来缓解大城市的发展):1、田园城市(霍华德)2、卫星城、新城(恩维等)3、有机疏散(沙里宁)4、广亩城(赖特)2、集中发展:柯布西埃:指望通过对城市结构的重组在城市内部解决城市问题。

2、田园城市、卫星城、新城的概念⏹田园城市Garden City一种兼有城市和乡村优点的理想城市,是为健康、生活以及产业而设计的城市,它的规模能足以提供丰富的社会生活,但不应超过这一程度;四周要有永久性农业地带围绕,城市的土地归公众所有,由委员会受托管理。

以解决城市与自然隔离的矛盾和城市自发膨胀、土地投机等问题。

⏹卫星城:是一个经济上、社会上、文化上具有现代城市性质的独立城市单元,但同时又是从属于某个大城市的派生产物。

⏹新城:改进的卫星城。

城中居住与就业岗位协调,具有与大城市相近似的文化福利设施配套,可以满足居民就地工作和生活所需,是一个职能健全的相对独立的城市。

3、有机疏散的城市发展方案、技术手段和特点指导思想:有机秩序的原则,是大自然的基本规律,也应当成为人类建筑的基本原则。

第⼀章. 城市与城市发展复习要点⼀、城市的形成与发展考试⼤纲要求1. 了解城市形成的主要动因2. 了解城市发展的基本规律知识结构体系(⼀) 城市形成的动因城市的初始概念包含“城”、“市”⼆个含义城——城堡,具有防御功能,为防备野兽伤害及其他部落袭击⽽筑。

市——市场,拥有商品交换的商业功能。

随后,城、市功能的合⼆为⼀,逐渐形成了城市。

“城市”产⽣的三种学说——交易学、防御学、地利学城市——是以⾮农产业和⾮农业⼈⼝聚集为主要特征的居民点,在我国是指按国家⾏政建制设⽴的市和镇。

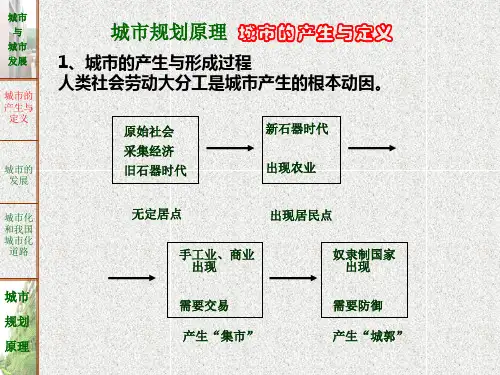

1. 城市形成的主要动因——城市与⼈类劳动⼤分⼯第⼀次⼈类劳动⼤分⼯:即农业与畜牧业的分⼯,在原始社会产⽣了固定居民点第⼆次⼈类劳动⼤分⼯:即商业和⼿⼯业与农牧业的分⼯,在从原始社会向奴⾪社会过渡的时期出现了城市⼈类历最早的城市出现在公元前3000年左右,是⼈类社会的第⼆次劳动⼤分⼯的产物,出现在从原始社会向奴⾪社会的过渡时期。

2. 城市形成和发展的根本原因在5000多年的⽂明史中,⼈类社会经历了漫长的农业经济时代,⼯业经济时代仅有300年的历史。

建⽴在⼯业化基础上的经济发展:农村的推⼒和城市的引⼒在城市中创造第⼆产业和第三产业的就业岗位⼯业化 (城市的引⼒) 导致⼈⼝从农村向提⾼农业⽣产率,产⽣⼤量农业剩余劳动⼒城市的⼤规模转移(农村的推⼒)18世纪后,⼯业化进程促进了⽣产⼒⽔平的提⾼——加快了城市的发展。

城市的规模效益和聚集效益使城市成为⼈类聚居地的主要形式(⼆) 有关城市发展的基本理论1. 区域理论城市是区域的核⼼;区域发展是不平衡的城市与区域发展互相促动:城市的中⼼作⽤强,就能带动周围区域社会经济的发展;区域社会经济⽔平⾼,则促使中⼼城市更加繁荣;1950年佩鲁提出增长极核理论:城市通过极化效应、扩散效应的发展,使区域经济趋于均衡,然后进⼊下⼀轮极化、扩散的发展阶段具备发展条件、通过区域极化发展的城市,成为区域发展的增长极核——中⼼城市。

第一章:城市与城市发展第一节城市的概念与内涵城市是一个复杂的社会,人们对它的理解多种多样,这既反映了城市生活多元的本质特征,也反映了城市及其研究学科不断发展、动态演进的过程。

一、城市的概念城市最早是政治统治、军事防御和商品交换的产物,“城”是由军事防御产生的,“市”是由商品交换市场产生的。

城市归根结底是由社会剩余物资的交换和争夺而产生的,也是社会分工和产业分工的产物。

这里就目前对城市的一些主要理解或定义归纳如下:(6个定义)(1)城市的产生定义——城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第三次社会大分工的产物。

(2)城市的功能定义——城市是工商业活动集聚的场所,是从事工商业活动的人群聚居的场所。

(3)城市的集聚定义——城市的本质特点是集聚,高密度的人口、建筑、财富和信息是城市的普遍特征。

(4)城市的区域定义——城市作为人类活动的中心,同周围广大区域保持着密切的联系,具有控制、调整和服务等职能。

(5)城市的景观定义——城市以人造景观为特征的聚落景观,包括土地利用的多样化、建筑物的多样化和空间利用的多样化。

它包括了自然环境却又是以人造物和人文景观为主的一种地理环境。

(6)城市的系统定义——城市是一个复杂且处于动态变化之中的自然和社会复合巨系统。

同时,大家还要注意,当前社会对城市的判断上的共识:城市是非农人口集中,以从事工商业等非农业生产活动为主的居民点,是一定地域范围内社会、经济、文化活动的中心,是城市内外各部门、各要素有机结合的大系统。

二、城市的基本特征(掌握)(1)城市的概念是相对存在的。

城市与乡村是人类聚落的两种基本形式,两者的关系是相辅相成,密不可分的。

若没有了乡村,城市的概念也就无意义了。

(2)城市是以要素聚集为基本特征的。

城市不仅是人口聚居、建筑密集的区域,同时也是生产、消费、交换的集中地。

城市集聚效益是其不断发展的根本动力,也是与乡村的一大本质区别。

城市各种资源的密集性,使其成为一定地域空间的经济、社会、文化辐射中心。

第一章城市与城市发展第一节城市的产生与定义一、居民点的形成:类的第一次劳动大分工(农业与畜牧业分离)居民点以及农业文明发展较早的地区是两河流域。

二、城市的形成:类的第二次大分工(商业与手工业从农业中分离出来)。

城市是以非农产业和非农业人口聚集为主要特征的居民点。

包括人口数量、产业构成及行政管辖。

第二节城市的发展城市的发展,大致上可以分为两个大的社会发展阶段,即农业社会和工业社会,也可以称为前工业化时期、工业化时代,也可以称为古代的城市和近代的城市。

影响城市发展的主要因素:1、城市与防御要求:最初是防止野兽侵袭,后来由于原始部落之间的战争,进而加强了防御的功能。

兵器技术的进步也能影响到了城市建设。

2、社会形态发展与城市的布局:社会的阶级分化与对立在城市建设方面也有明显的反映。

如:隋唐长安城,中间靠北为统治阶级专用的宫城,其南为集中设置中央办公机构及驻卫军的皇城,均有城墙与其他东南西三面的一般居住坊里严格分开。

3、政治体制对城市的影响:我国封建集权的国家,城市规模大,而欧洲封建社会分裂成许多小国,城市规模小;中国封建城市中的中心是政权统治的中心,如宫殿、官府衙门,欧洲封建城市的中心往往是神权统治的中心——教堂。

4、经济发展对城市的影响:经济制度直接影响城市的发展形态:如中国的城市是政治、经济生活的中心,欧洲往往政治中心在城堡,经济中心在城市。

商品经济的发展是促进城市发展的主要因素。

商市的发展是城市诞生与发展的主要驱动因素之一。

近代城市的发展—少到多:1、城市工业的发展与人口的聚集:工业化吸收了大量的农业人口,使之转化为城市人口,城市扩展也吞并了周围的农业用地,失去土地的农民流入城市,成为工人,这些都加速了城市化。

2、工业化带来的城市布局变化:圈层式地向外扩张,出现城市仓储用地,出现商务贸易活动地区,城市道路系统布局变化,城市类型增加。

3、城市与环境:人与自然接触变少、工业废气污水、生活污水及固体废弃物。

第一章城市与城市的发展第一节城市的产生与定义一,居民点的形成农业与畜牧业分离, 第一次劳动分工,新石器时代后期,农业成为主要生产方式, 逐渐产生了固定居民点,黄河中下游、尼罗河下游、西亚的两河流域 二,城市的形成生产方式改进,生产力提高,产品剩余,出现交换,以物易物, 《易经》:日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

劳动分工加强,出现专门的手工业者,商业和手 工业从农业中分离, 第二次劳动分工,原来的居民点分化,以农业为主的是农村,一些具有 商业和手工业职能的是城市,可以说,城市是生产发展和人类的第二次劳动分工的产物。

剩余产品产生私有制,原始社会生产关系解体,出现了阶级, 人类进入奴隶社会, 所以也可以说,城市是伴随私有制和阶级分化,在原始社会向奴隶制社会过渡时期出现的 城市与农村的区别, 主要是产业结构,也就是居民所从事的职业的不同,还有居民的人口规 模,居住形式的集聚密度。

三,城市的定义现代城市,包括三要素:人口数量,产业结构,行政管辖。

我国1955年规定市、县人民政府所在地,常住人口大于2000,非农人口超过 50%,即为城市型居民点。

工矿点常驻人口不足 2000,在1000以上,非农超过 75%,也可定为城市 型居民点。

城市型居民点,按行政区划的意义,可有直辖市,市,镇。

建制市与建制镇只 是行政管辖意义的不同,不应只把有市建制的才称为城市。

城市形成和发展的根本动因建立在工业化基础上的经济发展,城市的规模效益和聚集效益使城市成为人类聚居地的主要 形式。

第一次劳动分工产生了固定居民点;第二次劳动分工产生了城市第二节城市的发展城市的发展,大致分为两个大的社会发展阶段:农业社会和工业社会,也可以称前工业化时 期和工业化时代,也可以称为古代的城市和近代的城市一:古代城市的发展 1城市与防御要求最初的固定居民点,就具有防御的要求,起初防止野兽,其后为了战争。

陕西半坡、姜寨等 原始居民点外围的深沟,就是防御设施,也有用石头垒成的墙或木栅栏。

城市规划原理第一章城市与城市发展第一节城市的产生与定义一、居民点的形成居民点产生以前——原始群落生活方式:采集,狩猎(完全依附自然)居住形式:穴居,树居(巢居)固定的居民点伴随以农业和牧业为标志的第一次人类劳动大分工,逐渐产生了固定的居民点。

大约在10000~12000年前。

城池的雏形——沟墙等防御性构筑物居民点的兴起是人类社会进化到一定阶段产物。

城市是在居民点基础上发展起来。

二、城市的形成生产力提高-剩余-交换=商人、市、手工业者从农业分化出来--人类第二次劳动大分工使居民点发生了分化。

以农业为主农村(奴隶居住地)商业、手工业职能(奴隶主、商人、手工业者居住地)城市城市是生产发展和人类的第二次劳动大分工的产物。

城:古汉语中,城指围绕人群聚落修建起来的防御性设施。

郭:“内之为城,外之为郭”。

市:《周易》记载“日中为市……交易而退,各得其所”。

“市”指交易场所。

市井:“立市必四方,若造井之制,故曰市井”,可见“市井”有城市形状的说法。

有人认为,城市生活方式的形成和城市文化的出现才是城市最终形成的标志。

●城市形成评判标准:1 城市需要有一定的规模;2 须具有一定的永久性大型建筑,如宫殿、宗庙、祭祀建筑,行使一定的政治文化职能;3 须具有一定的手工生产场所和交换贸易场所,或至少提供用于交换贸易的实物见证,以体现城市经济中心的职能;4 须具有一定的城市基础设施;5 有比较密集的居民居址。

第一条是前提,第二三条是实质,第四五条是基础和保障。

三、城市的定义定义:以非农业产业和非农业人口集聚为主要的居民点,按国家行政建制设立的市、镇。

现代城市的含义,主要包括三方面的因素:1.人口数量2.产业构成3.行政管辖的意义四、城市的规模界定包含三个因素:人口数量,经济规模,行政意义(中国)中国的城市规模分四类:特大城市(人口〉100万),大城市(人口50—100万),中等城市(人口20—50万),小城市(人口〈20万)(市区和近郊区的非农业人口)五、城市的特征1、密集性——物质与精神密集人口密集〉1万人/平方千米中国三大都市圈:京津唐、长江三角洲、珠江三角洲物质与资本密集三大都市圈GDP占全国1/3,外资占60%文化密集大型文教、卫生、体育设施在城市2、高效性——高效率与高效益高效率。

城市规划原理简要总结 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020城市规划原理第一章绪论第一节城市与城市发展一、城市的形成与发展规律城市是以非农产业和非农人口聚集为主要特征的居民点。

工业化导致新兴城市的形成,加快城市化进程。

城市形成的动因是建立在工业化基础上的经济发展。

城市发展的规律1、城市经济基础理论城市经济活动是决定城市发展的最重要因素之一。

专门化阶段综合化阶段成熟化阶段区域化阶段2、城市进化理论绝对集中时期相对集中时期相对分散时期绝对分散时期3、增长极核理论佩鲁 1950年增长极核理论1966年由经济空间扩展到地理空间极化效应(生产要素向发展条件较好的城镇集中)、扩散效应(生产要素的扩散),使区域经济趋于协调,进入下一轮极化-扩散过程。

4、经济全球化理论逆工业化|后工业化在旧的世界经济格局中,发展中国家作为原料产地,发达国家从事成品制造。

在新的世界经济格局中,控制、管理功能集聚于少量全球性中心城市;制造、装配功能扩散在大多数城市中。

二、城市的物质、社会和产业构成及其演化趋势(一)城市的物质构成及其演化趋势城市物质环境构成具有空间属性,表现为可达性和外部效应。

(二)城市的社会构成及其演化趋势1、城市社会的异质性不同经济社会背景的社会群体聚居在城市的不同地区,即出现居住分异。

2、城市社会的演化趋势老龄化社会 ---当一个国家或地区60岁以上老年人口占总人口总数的10%或65岁以上老年人占总人口的7%,即意味着这个国家或地区进入老龄化社会。

老龄社会---当65岁以上老年人占总人口总数的14%时则进入老龄社会。

(三)城市的产业构成及其演化趋势城市经济活动的三大产业分类英国经济学家费希尔和克拉克第一产业(产品来源于自然界的部类)第二产业(对初级产品进行再加工的部类)第三产业(为生产和消费提供服务的部类)三、城镇化(城市化、都市化)(一)城镇化及其特点城镇化是人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。

城市规划原理重点内容总结第一章:城市与城市发展第一节:城市的产生与定义一、居民点的形成(原始社会)原始社会-—没有给定的居民点(穴居与树居等);母系氏族群落—-形成了较为稳定的劳动集体,但无固定居民点;第一次劳动大分工--农业与畜牧业分离固定居民点出现二、城市的形成(奴隶社会)私有制出现;城、沟、池的出现-—防卫性功能“筑城以卫君”;第二次劳动大分工-—农业与商业、手工业分离,促使城市的出现三、城市的定义1。

城市是以非农业生产、人口集聚为重要特征的居民点,包括按国家行政建制设立的市和镇。

2.城市界定的要素:人口数量、产业结构、行政管辖以及城市设施、人口密度。

3.我国城市规模顶级:特大(≥100万)、大(100>X≥50)、中(50>X≥20)、小(<20)第二节:城市的发展一、古代城市的发展防御要求、社会形态、政治体制、经济发展都对城市发展具有较大的影响中国:春秋战国时期《墨子》中记载有关城市建设与防攻战术的内容、“西安城墙”是其发展代表;商都“殷城"、曹魏“邺城”体现了所处社会的阶级分化与对立;各级府州县城市为政治体制的影响产物;苏州、扬州等为经济发展促生的城市国外:古巴比伦城;卡洪城、罗马城;神权统治中心——教堂;商业城市意大利威尼斯城二、近代城市的发展的四大影响要素:人口聚集、布局变化、环境、科学技术的发展三、总结城市形成和发展的必要条件:自然条件(耕地肥沃、地势、淡水供应、阳光)、经济条件(商业、交通)、政治条件(法律、管理机构)各时期城市形成的特点:早期城市(具有军事、政治色彩,沿河分布,形成了政治、经济、文化的中心)、现代城市(工业革命促使大规模的工厂化生产,农业生产率的提高,资本主义制度的建立,形成了大城市和特大城市)、当代城市(后工业革命促使经济全球化、经济信息化,以制造业为主转变为以服务业为主,促使生产性服务业的发展,形成了世界城市、大都市连绵区、城市群)第三节:城市化一、含义:城市化是农业人口及土地向非农业的城市转化的现象及过程。

城市规划原理第一章城市与城市发展第一节城市的产生与定义一、城市的概念聚居与原始聚落原始社会:自然的狩猎、采集经济生活,无固定的居住点–人类社会第一次劳动大分工:农业与畜牧业分工,形成以农业为主的固定居民点(一万至一万二千年前)–原始聚落的分布:与河流有极其密切的关系埃及尼罗河、西亚两河(底格里斯、幼发拉底)、印度河、我国黄河、长江流域农业文明的发达与原始村落的出现(约6000年前)•风水——良好的生存环境(气)遇水而聚,遇风而散风水先生是因为商业的需要而加入了许多故弄玄虚的容–取其精华,去其糟粕,为现代城市规划建设服务•原始聚落的形态:人类聚居的痕迹奥地利新石器时代(-2000年)、半坡遗址(-5000年)–原始聚落的分化与城市的形成•人类社会第二次劳动大分工:手工业从农业中分离出来,商品生产的出现。

原始聚居的居民点形成以农业为主的乡村和以手工业、商业为主的城市•城市的出现是原始社会向奴隶社会发展过程中的产物,是阶级对立的产物。

(卡洪城)埃及公元前2500年为修建金字塔而建造的卡洪城是奴隶制的典型城市。

城为长方形,用墙分为两部分,墙西为贫民居住区,挤满250多个小屋;墙东路北为贵族居住区,面积与贫民区相同,有10-11个大院,墙东路南为中等阶层的居住区。

字源学的解释中文:(城+市)城:“城,廓也,都邑之地,筑此以资保障也”。

——以武器守卫土地的意思,是一种防御性构筑物。

市:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”——一种交易场所。

城市的产生定义——城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第二次社会大分工的产物。

“城市”是在“城”与“市”功能叠加的基础上,以行政和商业活动为基本职能的复杂化、多样化的客观实体。

城市的功能定义——城市区别于农村不仅在于人口规模、密度、景观等方面的差别,更重要的在于其功能的特殊性。

城市是从事工商业活动的人群聚居场所。

城市的集聚定义——城市的本质特点是集聚,高密度的人口、建筑、财富和信息是城市的普遍特征。